116

Weißenau

glied, das die einfachen Putzbauten der Vorarlberger mit ihren bescheidenen Schauseiten,

ihrem schematischen Grundriß und ihrem nicht immer geschickten Aufbau mit den großen

Schöpfungen Weingarten und Einsiedeln verbindet.

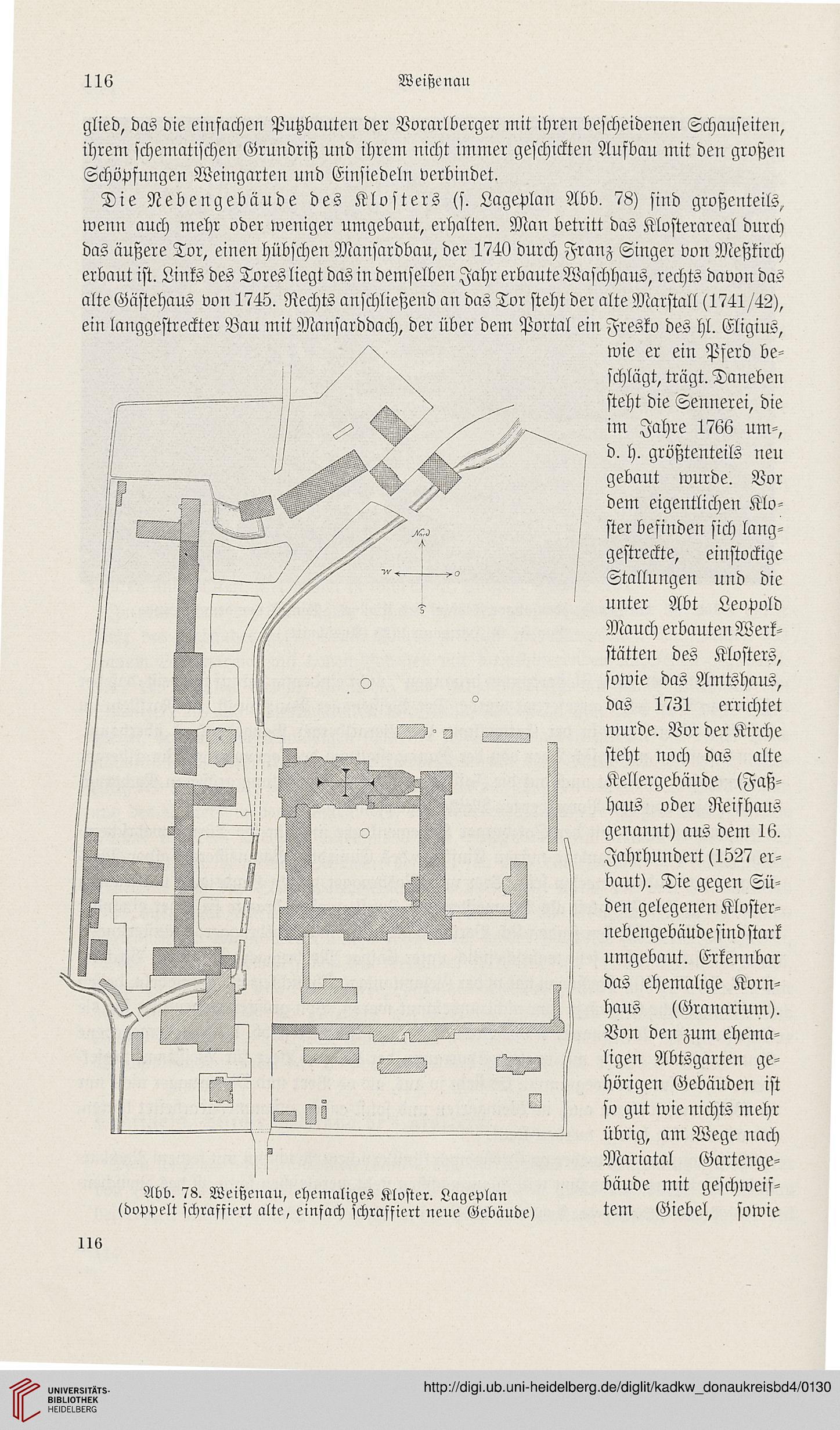

Die Nebengebäude des Klosters (s. Lageplan Abb. 78) sind großenteils,

wenn auch mehr oder weniger umgebaut, erhalten. Man betritt das Klosterareal durch

das äußere Tor, einen hübschen Mansardbau, der 1740 durch Franz Singer von Meßkirch

erbaut ist. Links des Tores liegt das in demselben Jahr erbaute Waschhaus, rechts davon das

alte Gästehaus von 1745. Rechts anschließend an das Tor steht der alte Marstall (1741/42),

ein langgestreckter Bau mit Mansarddach, der über dem Portal ein Fresko des hl. Eligius,

wie er ein Pferd be-

schlägt, trägt. Daneben

steht die Sennerei, die

im Jahre 1766 um-,

d. h. größtenteils neu

gebaut wurde. Bor

dem eigentlichen Klo-

ster befinden sich lang-

gestreckte, einstöckige

Stallungen und die

unter Abt Leopold

Mauch erbauten Werk-

stätten des Klosters,

sowie das Amtshaus,

das 1731 errichtet

wurde. Vor der Kirche

steht noch das alte

Kellergebäude (Faß-

haus oder Reifhaus

genannt) aus dem 16.

Jahrhundert (1527 er-

baut). Die gegen Sü-

den gelegenen Kloster-

nebengebäudesind stark

umgebaut. Erkennbar

das ehemalige Korn-

haus (Granarium).

Von den zum ehema-

ligen Abtsgarten ge-

hörigen Gebäuden ist

so gut wie nichts mehr

übrig, am Wege nach

Mariatal Gartenge-

Abb. 78. Weißenau, ehemaliges Kloster. Lageplan bäude mit geschweif-

(doppelt schraffiert alte, einfach schraffiert neue Gebäude) tem Giebel, sowie

116

Weißenau

glied, das die einfachen Putzbauten der Vorarlberger mit ihren bescheidenen Schauseiten,

ihrem schematischen Grundriß und ihrem nicht immer geschickten Aufbau mit den großen

Schöpfungen Weingarten und Einsiedeln verbindet.

Die Nebengebäude des Klosters (s. Lageplan Abb. 78) sind großenteils,

wenn auch mehr oder weniger umgebaut, erhalten. Man betritt das Klosterareal durch

das äußere Tor, einen hübschen Mansardbau, der 1740 durch Franz Singer von Meßkirch

erbaut ist. Links des Tores liegt das in demselben Jahr erbaute Waschhaus, rechts davon das

alte Gästehaus von 1745. Rechts anschließend an das Tor steht der alte Marstall (1741/42),

ein langgestreckter Bau mit Mansarddach, der über dem Portal ein Fresko des hl. Eligius,

wie er ein Pferd be-

schlägt, trägt. Daneben

steht die Sennerei, die

im Jahre 1766 um-,

d. h. größtenteils neu

gebaut wurde. Bor

dem eigentlichen Klo-

ster befinden sich lang-

gestreckte, einstöckige

Stallungen und die

unter Abt Leopold

Mauch erbauten Werk-

stätten des Klosters,

sowie das Amtshaus,

das 1731 errichtet

wurde. Vor der Kirche

steht noch das alte

Kellergebäude (Faß-

haus oder Reifhaus

genannt) aus dem 16.

Jahrhundert (1527 er-

baut). Die gegen Sü-

den gelegenen Kloster-

nebengebäudesind stark

umgebaut. Erkennbar

das ehemalige Korn-

haus (Granarium).

Von den zum ehema-

ligen Abtsgarten ge-

hörigen Gebäuden ist

so gut wie nichts mehr

übrig, am Wege nach

Mariatal Gartenge-

Abb. 78. Weißenau, ehemaliges Kloster. Lageplan bäude mit geschweif-

(doppelt schraffiert alte, einfach schraffiert neue Gebäude) tem Giebel, sowie

116