Weingarten

167

Außer den buzelinschen aus allen Himmels-

richtungen aufgenommenen Ansichten (Abb. 110

und 111), die in der ersten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts gezeichnet wurden, kommt noch die Ab-

bildung bei Johann Janssonius, vrbinm totins

Oermanine snxeiioris talmine (1657) in Frage,

die aber wohl schon um 1620 entstanden ist, jedoch

an Zuverlässigkeit die buzelinschen Ansichten nicht

erreicht.

Diese Ansichten ermöglichen es, uns ein deut-

liches Bild von der Klosteranlage zu machen

(vgl. hierzu Abb. 110 u. 111). Ihre Abhängigkeit

von Hirsauisch-kluniazensischen Vorbildern ist un-

verkennbar, auch um so wahrscheinlicher, als von

der Gründung Weingartens bis um 1200 sich vier,

vielleicht auch fünf Hirsauer Mönche als Wein-

gartener Äbte Nachweisen lassen und auch das

innere Leben des Klosters stark unter Hirsauer

Einfluß stand (Schmitt, S. 13).

So ist die Kirche eine dreischiffige Basilika mit

östlichem Querschiff, mit flacher Holzdecke, mit

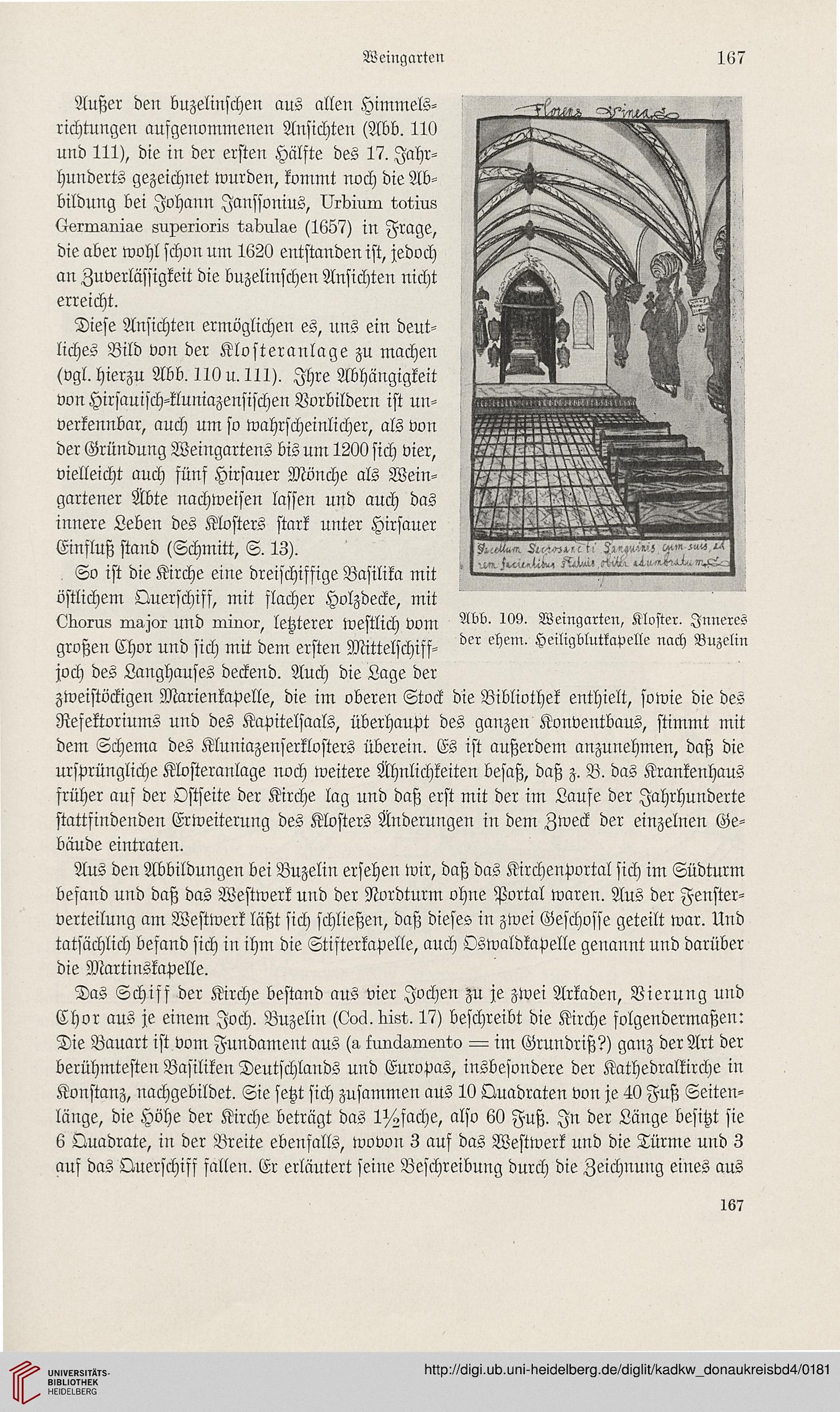

Oborns masor und minor, letzterer westlich Vom ^9- Weingarten, Kloster. Inneres

großen Chor und sich mit dem ersten Mittelschiff- bhem. Hewgblutkapelle nach Buzelm

joch des Langhauses deckend. Auch die Lage der

zweistöckigen Marienkapelle, die im oberen Stock die Bibliothek enthielt, sowie die des

Refektoriums und des Kapitelsaals, überhaupt des ganzen Konventbaus, stimmt mit

dem Schema des Kluniazenserklosters überein. Es ist außerdem anzunehmen, daß die

ursprüngliche Klosteranlage noch weitere Ähnlichkeiten besaß, daß z. B. das Krankenhaus

früher auf der Ostseite der Kirche lag und daß erst mit der im Laufe der Jahrhunderte

stattfindenden Erweiterung des Klosters Änderungen in dem Zweck der einzelnen Ge-

bäude eintraten.

Aus den Abbildungen bei Buzelin ersehen wir, daß das Kirchenportal sich im Südturm

befand und daß das Westwerk und der Nordturm ohne Portal waren. Aus der Fenster-

verteilung am Westwerk läßt sich schließen, daß dieses in zwei Geschosse geteilt war. Und

tatsächlich befand sich in ihm die Stifterkapelle, auch Oswaldkapelle genannt und darüber

die Martinskapelle.

Das Schiff der Kirche bestand ans vier Jochen zu je zwei Arkaden, Vierung und

Chor aus je einem Joch. Buzelin (Ooä. bist. 17) beschreibt die Kirche folgendermaßen:

Die Bauart ist vom Fundament aus (a kunäsmento — im Grundriß?) ganz der Art der

berühmtesten Basiliken Deutschlands und Europas, insbesondere der Kathedralkirche in

Konstanz, nachgebildet. Sie setzt sich zusammen ans 10 Quadraten von je 40 Fuß Seiten-

länge, die Höhe der Kirche beträgt das Is^fache, also 60 Fuß. In der Länge besitzt sie

6 Quadrate, in der Breite ebenfalls, wovon 3 auf das Westwerk und die Türme und 3

auf das Querschiff fallen. Er erläutert seine Beschreibung durch die Zeichnung eines aus

167

167

Außer den buzelinschen aus allen Himmels-

richtungen aufgenommenen Ansichten (Abb. 110

und 111), die in der ersten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts gezeichnet wurden, kommt noch die Ab-

bildung bei Johann Janssonius, vrbinm totins

Oermanine snxeiioris talmine (1657) in Frage,

die aber wohl schon um 1620 entstanden ist, jedoch

an Zuverlässigkeit die buzelinschen Ansichten nicht

erreicht.

Diese Ansichten ermöglichen es, uns ein deut-

liches Bild von der Klosteranlage zu machen

(vgl. hierzu Abb. 110 u. 111). Ihre Abhängigkeit

von Hirsauisch-kluniazensischen Vorbildern ist un-

verkennbar, auch um so wahrscheinlicher, als von

der Gründung Weingartens bis um 1200 sich vier,

vielleicht auch fünf Hirsauer Mönche als Wein-

gartener Äbte Nachweisen lassen und auch das

innere Leben des Klosters stark unter Hirsauer

Einfluß stand (Schmitt, S. 13).

So ist die Kirche eine dreischiffige Basilika mit

östlichem Querschiff, mit flacher Holzdecke, mit

Oborns masor und minor, letzterer westlich Vom ^9- Weingarten, Kloster. Inneres

großen Chor und sich mit dem ersten Mittelschiff- bhem. Hewgblutkapelle nach Buzelm

joch des Langhauses deckend. Auch die Lage der

zweistöckigen Marienkapelle, die im oberen Stock die Bibliothek enthielt, sowie die des

Refektoriums und des Kapitelsaals, überhaupt des ganzen Konventbaus, stimmt mit

dem Schema des Kluniazenserklosters überein. Es ist außerdem anzunehmen, daß die

ursprüngliche Klosteranlage noch weitere Ähnlichkeiten besaß, daß z. B. das Krankenhaus

früher auf der Ostseite der Kirche lag und daß erst mit der im Laufe der Jahrhunderte

stattfindenden Erweiterung des Klosters Änderungen in dem Zweck der einzelnen Ge-

bäude eintraten.

Aus den Abbildungen bei Buzelin ersehen wir, daß das Kirchenportal sich im Südturm

befand und daß das Westwerk und der Nordturm ohne Portal waren. Aus der Fenster-

verteilung am Westwerk läßt sich schließen, daß dieses in zwei Geschosse geteilt war. Und

tatsächlich befand sich in ihm die Stifterkapelle, auch Oswaldkapelle genannt und darüber

die Martinskapelle.

Das Schiff der Kirche bestand ans vier Jochen zu je zwei Arkaden, Vierung und

Chor aus je einem Joch. Buzelin (Ooä. bist. 17) beschreibt die Kirche folgendermaßen:

Die Bauart ist vom Fundament aus (a kunäsmento — im Grundriß?) ganz der Art der

berühmtesten Basiliken Deutschlands und Europas, insbesondere der Kathedralkirche in

Konstanz, nachgebildet. Sie setzt sich zusammen ans 10 Quadraten von je 40 Fuß Seiten-

länge, die Höhe der Kirche beträgt das Is^fache, also 60 Fuß. In der Länge besitzt sie

6 Quadrate, in der Breite ebenfalls, wovon 3 auf das Westwerk und die Türme und 3

auf das Querschiff fallen. Er erläutert seine Beschreibung durch die Zeichnung eines aus

167