Zu den Gefäßen mit Glaseinsatz („Fenstergefäße") des 2. bis 6./ 7. Jahrhunderts

159

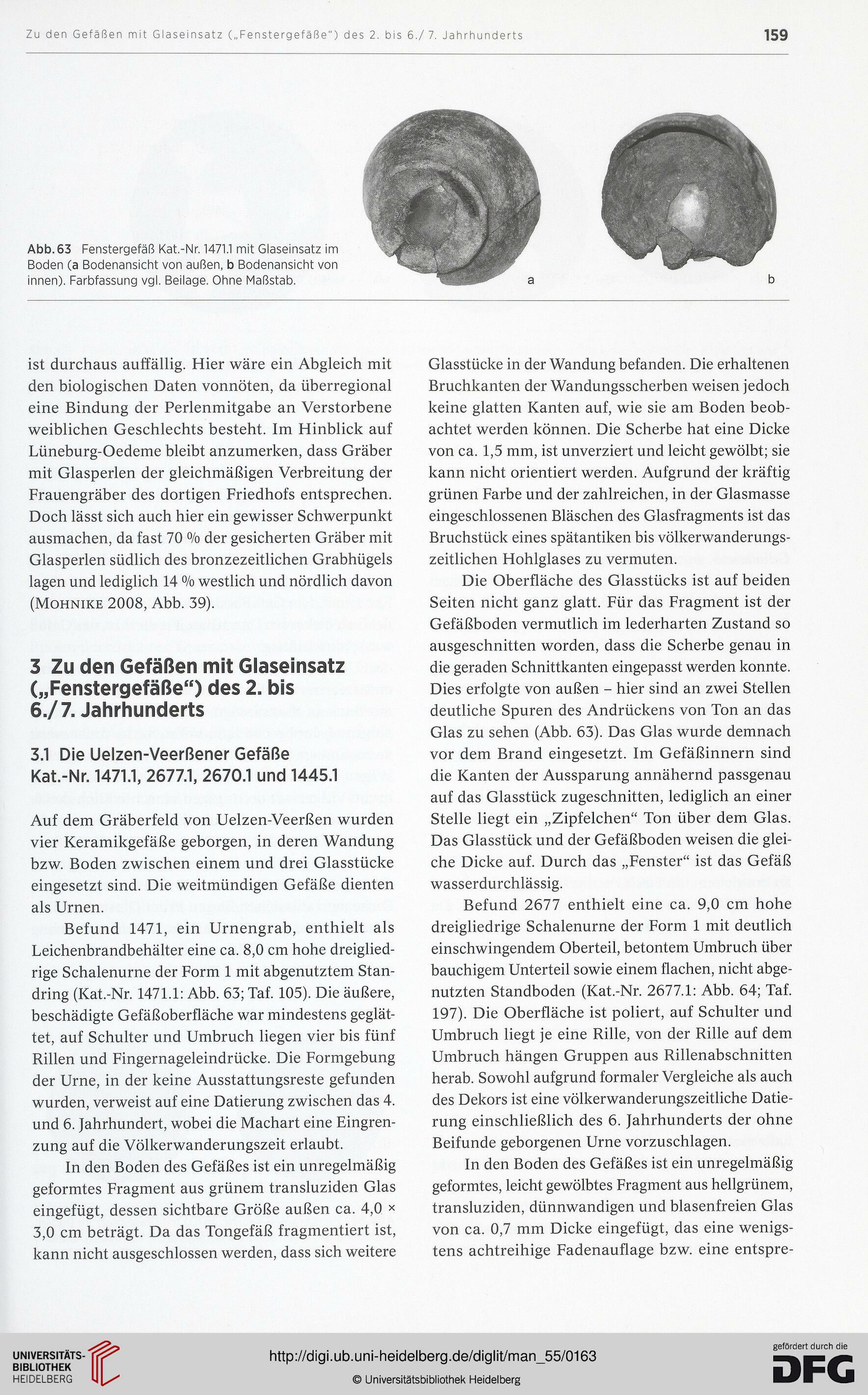

Abb.63 Fenstergefäß Kat.-Nr. 1471.1 mit Glaseinsatz im

Boden (a Bodenansicht von außen, b Bodenansicht von

innen). Farbfassung vgl. Beilage. Ohne Maßstab.

ist durchaus auffällig. Hier wäre ein Abgleich mit

den biologischen Daten vonnöten, da überregional

eine Bindung der Perlenmitgabe an Verstorbene

weiblichen Geschlechts besteht. Im Hinblick auf

Lüneburg-Oedeme bleibt anzumerken, dass Gräber

mit Glasperlen der gleichmäßigen Verbreitung der

Frauengräber des dortigen Friedhofs entsprechen.

Doch lässt sich auch hier ein gewisser Schwerpunkt

ausmachen, da fast 70 % der gesicherten Gräber mit

Glasperlen südlich des bronzezeitlichen Grabhügels

lagen und lediglich 14 % westlich und nördlich davon

(Mohnike 2008, Abb. 39).

3 Zu den Gefäßen mit Glaseinsatz

(„Fenstergefäße") des 2. bis

6./ 7. Jahrhunderts

3.1 Die Uelzen-Veerßener Gefäße

Kat.-Nr. 1471.1, 2677.1, 2670.1 und 1445.1

Auf dem Gräberfeld von Uelzen-Veerßen wurden

vier Keramikgefäße geborgen, in deren Wandung

bzw. Boden zwischen einem und drei Glasstücke

eingesetzt sind. Die weitmündigen Gefäße dienten

als Urnen.

Befund 1471, ein Urnengrab, enthielt als

Leichenbrandbehälter eine ca. 8,0 cm hohe dreiglied-

rige Schalenurne der Form 1 mit abgenutztem Stan-

dring (Kat.-Nr. 1471.1: Abb. 63; Taf. 105). Die äußere,

beschädigte Gefäßoberfläche war mindestens geglät-

tet, auf Schulter und Umbruch liegen vier bis fünf

Rillen und Fingernageleindrücke. Die Formgebung

der Urne, in der keine Ausstattungsreste gefunden

wurden, verweist auf eine Datierung zwischen das 4.

und 6. Jahrhundert, wobei die Machart eine Eingren-

zung auf die Völkerwanderungszeit erlaubt.

In den Boden des Gefäßes ist ein unregelmäßig

geformtes Fragment aus grünem transluziden Glas

eingefügt, dessen sichtbare Größe außen ca. 4,0 x

3,0 cm beträgt. Da das Tongefäß fragmentiert ist,

kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere

Glasstücke in der Wandung befanden. Die erhaltenen

Bruchkanten der Wandungsscherben weisen jedoch

keine glatten Kanten auf, wie sie am Boden beob-

achtet werden können. Die Scherbe hat eine Dicke

von ca. 1,5 mm, ist unverziert und leicht gewölbt; sie

kann nicht orientiert werden. Aufgrund der kräftig

grünen Farbe und der zahlreichen, in der Glasmasse

eingeschlossenen Bläschen des Glasfragments ist das

Bruchstück eines spätantiken bis völkerwanderungs-

zeitlichen Hohlglases zu vermuten.

Die Oberfläche des Glasstücks ist auf beiden

Seiten nicht ganz glatt. Für das Fragment ist der

Gefäßboden vermutlich im lederharten Zustand so

ausgeschnitten worden, dass die Scherbe genau in

die geraden Schnittkanten eingepasst werden konnte.

Dies erfolgte von außen - hier sind an zwei Stellen

deutliche Spuren des Andrückens von Ton an das

Glas zu sehen (Abb. 63). Das Glas wurde demnach

vor dem Brand eingesetzt. Im Gefäßinnern sind

die Kanten der Aussparung annähernd passgenau

auf das Glasstück zugeschnitten, lediglich an einer

Stelle liegt ein „Zipfelchen" Ton über dem Glas.

Das Glasstück und der Gefäßboden weisen die glei-

che Dicke auf. Durch das „Fenster" ist das Gefäß

wasserdurchlässig.

Befund 2677 enthielt eine ca. 9,0 cm hohe

dreigliedrige Schalenurne der Form 1 mit deutlich

einschwingendem Oberteil, betontem Umbruch über

bauchigem Unterteil sowie einem flachen, nicht abge-

nutzten Standboden (Kat.-Nr. 2677.1: Abb. 64; Taf.

197). Die Oberfläche ist poliert, auf Schulter und

Umbruch liegt je eine Rille, von der Rille auf dem

Umbruch hängen Gruppen aus Rillenabschnitten

herab. Sowohl aufgrund formaler Vergleiche als auch

des Dekors ist eine völkerwanderungszeitliche Datie-

rung einschließlich des 6. Jahrhunderts der ohne

Beifunde geborgenen Urne vorzuschlagen.

In den Boden des Gefäßes ist ein unregelmäßig

geformtes, leicht gewölbtes Fragment aus hellgrünem,

transluziden, dünnwandigen und blasenfreien Glas

von ca. 0,7 mm Dicke eingefügt, das eine wenigs-

tens achtreihige Fadenauflage bzw. eine entspre-

159

Abb.63 Fenstergefäß Kat.-Nr. 1471.1 mit Glaseinsatz im

Boden (a Bodenansicht von außen, b Bodenansicht von

innen). Farbfassung vgl. Beilage. Ohne Maßstab.

ist durchaus auffällig. Hier wäre ein Abgleich mit

den biologischen Daten vonnöten, da überregional

eine Bindung der Perlenmitgabe an Verstorbene

weiblichen Geschlechts besteht. Im Hinblick auf

Lüneburg-Oedeme bleibt anzumerken, dass Gräber

mit Glasperlen der gleichmäßigen Verbreitung der

Frauengräber des dortigen Friedhofs entsprechen.

Doch lässt sich auch hier ein gewisser Schwerpunkt

ausmachen, da fast 70 % der gesicherten Gräber mit

Glasperlen südlich des bronzezeitlichen Grabhügels

lagen und lediglich 14 % westlich und nördlich davon

(Mohnike 2008, Abb. 39).

3 Zu den Gefäßen mit Glaseinsatz

(„Fenstergefäße") des 2. bis

6./ 7. Jahrhunderts

3.1 Die Uelzen-Veerßener Gefäße

Kat.-Nr. 1471.1, 2677.1, 2670.1 und 1445.1

Auf dem Gräberfeld von Uelzen-Veerßen wurden

vier Keramikgefäße geborgen, in deren Wandung

bzw. Boden zwischen einem und drei Glasstücke

eingesetzt sind. Die weitmündigen Gefäße dienten

als Urnen.

Befund 1471, ein Urnengrab, enthielt als

Leichenbrandbehälter eine ca. 8,0 cm hohe dreiglied-

rige Schalenurne der Form 1 mit abgenutztem Stan-

dring (Kat.-Nr. 1471.1: Abb. 63; Taf. 105). Die äußere,

beschädigte Gefäßoberfläche war mindestens geglät-

tet, auf Schulter und Umbruch liegen vier bis fünf

Rillen und Fingernageleindrücke. Die Formgebung

der Urne, in der keine Ausstattungsreste gefunden

wurden, verweist auf eine Datierung zwischen das 4.

und 6. Jahrhundert, wobei die Machart eine Eingren-

zung auf die Völkerwanderungszeit erlaubt.

In den Boden des Gefäßes ist ein unregelmäßig

geformtes Fragment aus grünem transluziden Glas

eingefügt, dessen sichtbare Größe außen ca. 4,0 x

3,0 cm beträgt. Da das Tongefäß fragmentiert ist,

kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere

Glasstücke in der Wandung befanden. Die erhaltenen

Bruchkanten der Wandungsscherben weisen jedoch

keine glatten Kanten auf, wie sie am Boden beob-

achtet werden können. Die Scherbe hat eine Dicke

von ca. 1,5 mm, ist unverziert und leicht gewölbt; sie

kann nicht orientiert werden. Aufgrund der kräftig

grünen Farbe und der zahlreichen, in der Glasmasse

eingeschlossenen Bläschen des Glasfragments ist das

Bruchstück eines spätantiken bis völkerwanderungs-

zeitlichen Hohlglases zu vermuten.

Die Oberfläche des Glasstücks ist auf beiden

Seiten nicht ganz glatt. Für das Fragment ist der

Gefäßboden vermutlich im lederharten Zustand so

ausgeschnitten worden, dass die Scherbe genau in

die geraden Schnittkanten eingepasst werden konnte.

Dies erfolgte von außen - hier sind an zwei Stellen

deutliche Spuren des Andrückens von Ton an das

Glas zu sehen (Abb. 63). Das Glas wurde demnach

vor dem Brand eingesetzt. Im Gefäßinnern sind

die Kanten der Aussparung annähernd passgenau

auf das Glasstück zugeschnitten, lediglich an einer

Stelle liegt ein „Zipfelchen" Ton über dem Glas.

Das Glasstück und der Gefäßboden weisen die glei-

che Dicke auf. Durch das „Fenster" ist das Gefäß

wasserdurchlässig.

Befund 2677 enthielt eine ca. 9,0 cm hohe

dreigliedrige Schalenurne der Form 1 mit deutlich

einschwingendem Oberteil, betontem Umbruch über

bauchigem Unterteil sowie einem flachen, nicht abge-

nutzten Standboden (Kat.-Nr. 2677.1: Abb. 64; Taf.

197). Die Oberfläche ist poliert, auf Schulter und

Umbruch liegt je eine Rille, von der Rille auf dem

Umbruch hängen Gruppen aus Rillenabschnitten

herab. Sowohl aufgrund formaler Vergleiche als auch

des Dekors ist eine völkerwanderungszeitliche Datie-

rung einschließlich des 6. Jahrhunderts der ohne

Beifunde geborgenen Urne vorzuschlagen.

In den Boden des Gefäßes ist ein unregelmäßig

geformtes, leicht gewölbtes Fragment aus hellgrünem,

transluziden, dünnwandigen und blasenfreien Glas

von ca. 0,7 mm Dicke eingefügt, das eine wenigs-

tens achtreihige Fadenauflage bzw. eine entspre-