185

Worms/ Stadt, Hohlpfennig o. I. (2 Stück).

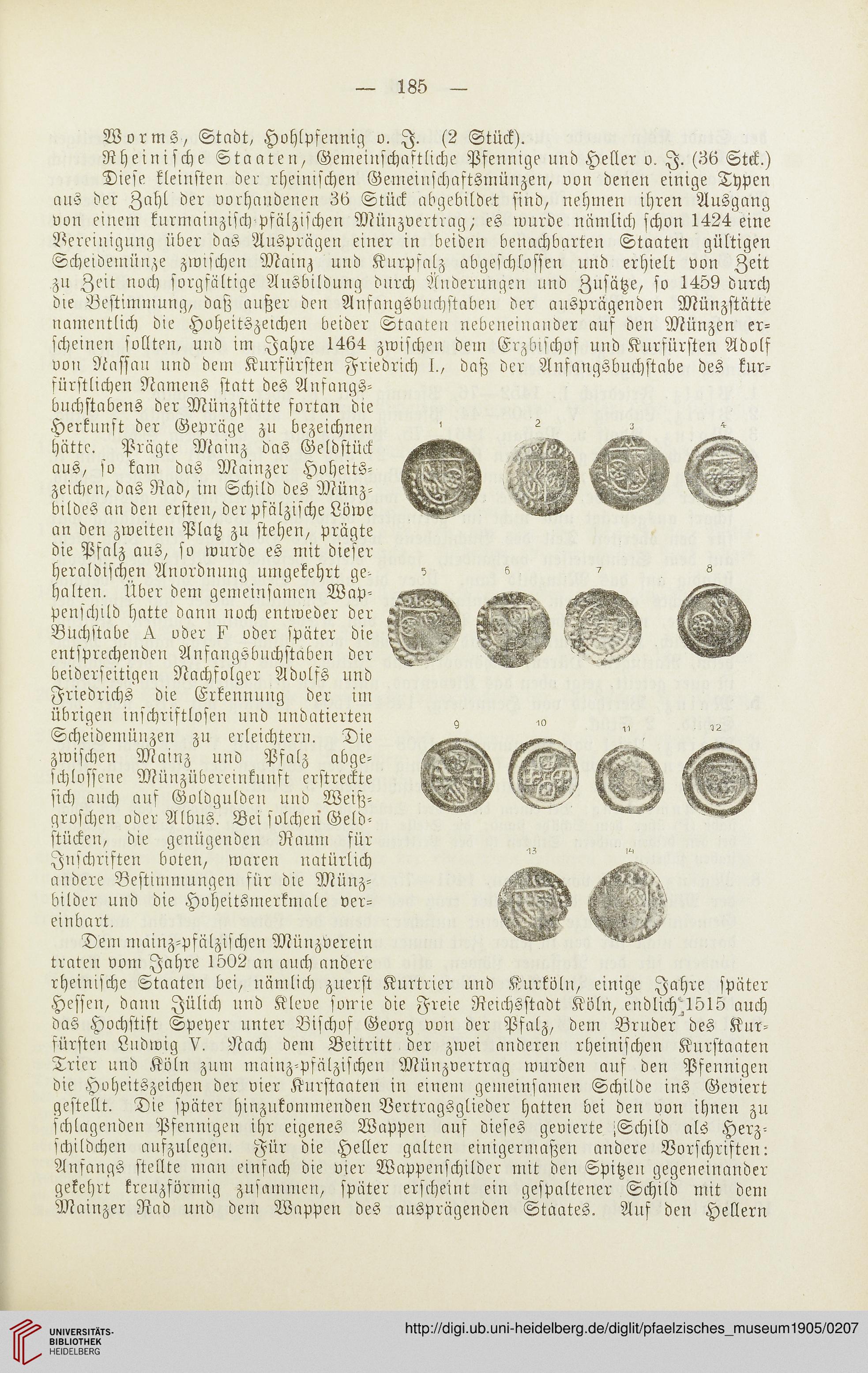

Rheinische Staaten/ Gemeinschaftliche Pfennige und Heller o. I. (86 Stck.)

Diese kleinsten der rheinischen Gemeinschaftsmünzen/ von denen einige Typen

ans der Zahl der vorhandenen 36 Stück abgebildet sind/ nehmen ihren Ausgang

von einem knrmainzisch pfälzischen Münzvertrag,' es wurde nämlich schon 1424 eine

Bereinigung über das Ausprägen einer in beiden benachbarten Staaten gültigen

Scheidemünze zwischen Mainz und Kurpfalz abgeschlossen und erhielt von Zeit

zu Zeit noch sorgfältige Ausbildung durch Änderungen und Zusätze/ so 1459 durch

die Bestimmung/ daß außer den Anfangsbuchstaben der ausprägenden Münzstätte

namentlich die Hoheitszeichen beider Staaten nebeneinander auf den Münzen er-

scheinen sollten, und im Jahre 1464 zwischen dem Erzbischof und Kurfürsten Adolf

von Nassau und dem Kurfürsten Friedrich I., daß der Anfangsbuchstabe des kur-

fürstlichen Namens statt des Anfangs-

buchstabens der Münzstätte fortan die

Herkunft der Gepräge zu bezeichnen

hätte. Prägte Mainz das Geldstück

aus/ so kam das Mainzer Hoheits-

zeichen, das Rad/ im Schild des Münz-

bildes an den ersten/ der pfälzische Löwe

an den zweiten Platz zu stehen/ prägte

die Pfalz aus/ so wurde es mit dieser

heraldischen Anordnung umgekehrt ge-

halten. Über deni gemeinsamen Wap-

penschild hatte dann noch entweder der

Buchstabe ^ oder oder später die

entsprechenden Anfangsbuchstaben der

beiderseitigen Nachfolger Adolfs und

Friedrichs die Erkennung der im

übrigen inschriftlosen und undatierten

Scheidemünzen zu erleichtern. Die

zwischen Mainz und Pfalz abge-

schlossene Münzübereinkunft erstreckte

sich auch auf Goldgulden und Weiß-

groschen oder Albus. Bei solchen Geld-

stücken/ die genügenden Raum für

Inschriften boten, waren natürlich

andere Bestimmungen für die Münz-

bilder und die Hoheitsmerkmale ver-

einbart.

Dem mainz-pfälzischen Münzverein

traten vom Jahre 1502 an auch andere

rheinische Staaten bei, nämlich zuerst Kurtrier und Kurköln/ einige Jahre später

Hessen, dann Jülich und Kleve svwie die Freie Reichsstadt Köln, endlich)1515 auch

das Hochstift Speyer unter Bischof Georg von der Pfalz, dem Bruder des Kur-

fürsten Ludwig V. Nach dem Beitritt der zwei anderen rheinischen Kurstaaten

Trier und Köln zürn mainz-pfälzischen Münzvertrag wurden auf den Pfennigen

die Hoheitszeichen der vier Kurstaaten in einem gemeinsamen Schilde ins Geviert

gestellt. Die später hinzukommenden Vertragsglieder hatten bei den von ihnen zu

schlagenden Pfennigen ihr eigenes Wappen auf dieses gevierte .Schild als Herz-

schildchen aufzulegen. Für die Heller galten einigermaßen andere Vorschriften:

Anfangs stellte man einfach die vier Wappenschilder mit den Spitzen gegeneinander

gekehrt kreuzförmig zusammen, später erscheint ein gespaltener Schild mit dem

Mainzer Rad und dem Wappen des ausprägenden Staates. Auf den Hellern

Worms/ Stadt, Hohlpfennig o. I. (2 Stück).

Rheinische Staaten/ Gemeinschaftliche Pfennige und Heller o. I. (86 Stck.)

Diese kleinsten der rheinischen Gemeinschaftsmünzen/ von denen einige Typen

ans der Zahl der vorhandenen 36 Stück abgebildet sind/ nehmen ihren Ausgang

von einem knrmainzisch pfälzischen Münzvertrag,' es wurde nämlich schon 1424 eine

Bereinigung über das Ausprägen einer in beiden benachbarten Staaten gültigen

Scheidemünze zwischen Mainz und Kurpfalz abgeschlossen und erhielt von Zeit

zu Zeit noch sorgfältige Ausbildung durch Änderungen und Zusätze/ so 1459 durch

die Bestimmung/ daß außer den Anfangsbuchstaben der ausprägenden Münzstätte

namentlich die Hoheitszeichen beider Staaten nebeneinander auf den Münzen er-

scheinen sollten, und im Jahre 1464 zwischen dem Erzbischof und Kurfürsten Adolf

von Nassau und dem Kurfürsten Friedrich I., daß der Anfangsbuchstabe des kur-

fürstlichen Namens statt des Anfangs-

buchstabens der Münzstätte fortan die

Herkunft der Gepräge zu bezeichnen

hätte. Prägte Mainz das Geldstück

aus/ so kam das Mainzer Hoheits-

zeichen, das Rad/ im Schild des Münz-

bildes an den ersten/ der pfälzische Löwe

an den zweiten Platz zu stehen/ prägte

die Pfalz aus/ so wurde es mit dieser

heraldischen Anordnung umgekehrt ge-

halten. Über deni gemeinsamen Wap-

penschild hatte dann noch entweder der

Buchstabe ^ oder oder später die

entsprechenden Anfangsbuchstaben der

beiderseitigen Nachfolger Adolfs und

Friedrichs die Erkennung der im

übrigen inschriftlosen und undatierten

Scheidemünzen zu erleichtern. Die

zwischen Mainz und Pfalz abge-

schlossene Münzübereinkunft erstreckte

sich auch auf Goldgulden und Weiß-

groschen oder Albus. Bei solchen Geld-

stücken/ die genügenden Raum für

Inschriften boten, waren natürlich

andere Bestimmungen für die Münz-

bilder und die Hoheitsmerkmale ver-

einbart.

Dem mainz-pfälzischen Münzverein

traten vom Jahre 1502 an auch andere

rheinische Staaten bei, nämlich zuerst Kurtrier und Kurköln/ einige Jahre später

Hessen, dann Jülich und Kleve svwie die Freie Reichsstadt Köln, endlich)1515 auch

das Hochstift Speyer unter Bischof Georg von der Pfalz, dem Bruder des Kur-

fürsten Ludwig V. Nach dem Beitritt der zwei anderen rheinischen Kurstaaten

Trier und Köln zürn mainz-pfälzischen Münzvertrag wurden auf den Pfennigen

die Hoheitszeichen der vier Kurstaaten in einem gemeinsamen Schilde ins Geviert

gestellt. Die später hinzukommenden Vertragsglieder hatten bei den von ihnen zu

schlagenden Pfennigen ihr eigenes Wappen auf dieses gevierte .Schild als Herz-

schildchen aufzulegen. Für die Heller galten einigermaßen andere Vorschriften:

Anfangs stellte man einfach die vier Wappenschilder mit den Spitzen gegeneinander

gekehrt kreuzförmig zusammen, später erscheint ein gespaltener Schild mit dem

Mainzer Rad und dem Wappen des ausprägenden Staates. Auf den Hellern