IO

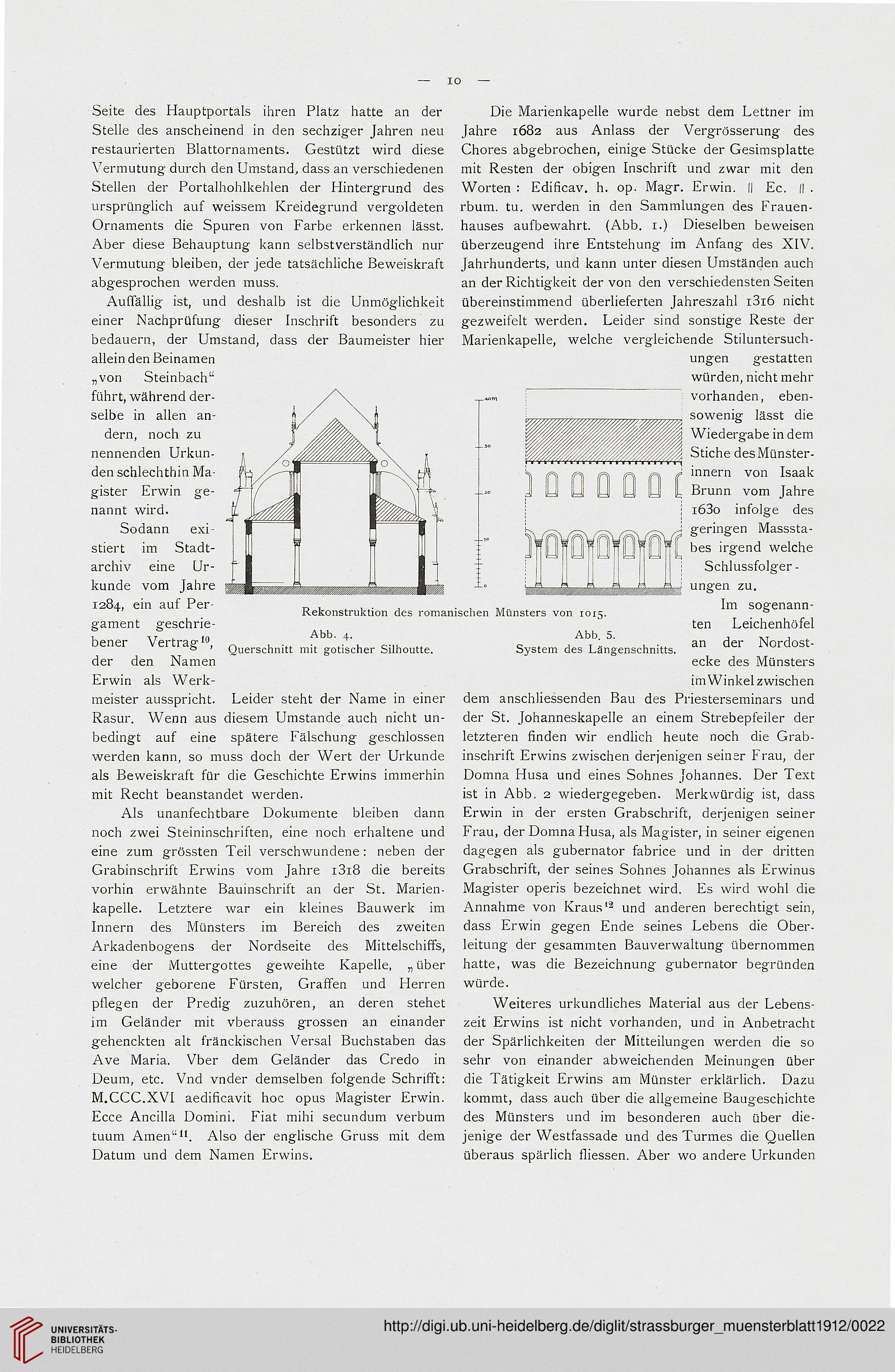

Rekonstruktion des romanischen Münsters von io

Seite des Hauptportals ihren Platz hatte an der

Stelle des anscheinend in den sechziger Jahren neu

restaurierten Blattornaments. Gestützt wird diese

Vermutung durch den Umstand, dass an verschiedenen

Stellen der Portalhohlkehlen der Hintergrund des

ursprünglich auf weissem Kreidegrund vergoldeten

Ornaments die Spuren von Farbe erkennen lässt.

Aber diese Behauptung kann selbstverständlich nur

Vermutung bleiben, der jede tatsächliche Beweiskraft

abgesprochen werden muss.

Auffällig ist, und deshalb ist die Unmöglichkeit

einer Nachprüfung dieser Inschrift besonders zu

bedauern, der Umstand, dass der Baumeister hier

allein den Beinamen

„von Steinbach“

führt, während der-

selbe in allen an-

dern, noch zu

nennenden Urkun-

den schlechthin Ma-

gister Erwin ge-

nannt wird.

Sodann exi-

stiert im Stadt-

archiv eine Ur-

kunde vom Jahre

1284, ein auf Per-

gament geschrie-

bener Vertrag10,

der den Namen

Erwin als Werk-

meister ausspricht. Leider steht der Name in einer

Rasur. Wenn aus diesem Umstande auch nicht un-

bedingt auf eine spätere Fälschung geschlossen

werden kann, so muss doch der Wert der Urkunde

als Beweiskraft für die Geschichte Erwins immerhin

mit Recht beanstandet werden.

Als unanfechtbare Dokumente bleiben dann

noch zwei Steininschriften, eine noch erhaltene und

eine zum grössten Teil verschwundene: neben der

Grabinschrift Erwins vom Jahre i3i8 die bereits

vorhin erwähnte Bauinschrift an der St. Marien-

kapelle. Letztere war ein kleines Bauwerk im

Innern des Münsters im Bereich des zweiten

Arkadenbogens der Nordseite des Mittelschiffs,

eine der Muttergottes geweihte Kapelle, „ über

welcher geborene Fürsten, Graffen und Herren

pflegen der Predig zuzuhören, an deren stehet

im Geländer mit vberauss grossen an einander

gehenckten alt fränckischen Versal Buchstaben das

Ave Maria. Vber dem Geländer das Credo in

Deum, etc. Vnd vnder demselben folgende Schrifft:

M.CCC.XVI aedificavit hoc opus Magister Erwin.

Ecce Ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum

tuum Amen“11. Also der englische Gruss mit dem

Datum und dem Namen Erwins.

Abb. 4.

Querschnitt mit gotischer Silhoutte.

Die Marienkapelle wurde nebst dem Lettner im

Jahre 1682 aus Anlass der Vergrösserung des

Chores abgebrochen, einige Stücke der Gesimsplatte

mit Resten der obigen Inschrift und zwar mit den

Worten : Edificav. h. op. Magr. Erwin. II Ec. II .

rbum. tu. werden in den Sammlungen des Frauen-

hauses aufbewahrt. (Abb. 1.) Dieselben beweisen

überzeugend ihre Entstehung im Anfang des XIV.

Jahrhunderts, und kann unter diesen Umständen auch

an der Richtigkeit der von den verschiedensten Seiten

übereinstimmend überlieferten Jahreszahl i3i6 nicht

gezweifelt werden. Leider sind sonstige Reste der

Marienkapelle, welche vergleichende Stiluntersuch-

ungen gestatten

würden, nicht mehr

vorhanden, eben-

, sowenig lässt die

Wiedergabe in dem

Stiche desMünster-

innern von Isaak

Brunn vom Jahre

i63o infolge des

geringen Masssta-

bes irgend welche

Schlussfolger -

ungen zu.

Im sogenann-

ten Leichenhöfel

an der Nordost-

ecke des Münsters

im Winkel zwischen

dem anschliessenden Bau des Priesterseminars und

der St. Johanneskapelle an einem Strebepfeiler der

letzteren finden wir endlich heute noch die Grab-

inschrift Erwins zwischen derjenigen seiner Frau, der

Domna Husa und eines Sohnes Johannes. Der Text

ist in Abb. 2 wiedergegeben. Merkwürdig ist, dass

Erwin in der ersten Grabschrift, derjenigen seiner

Frau, der Domna Husa, als Magister, in seiner eigenen

dagegen als gubernator fabrice und in der dritten

Grabschrift, der seines Sohnes Johannes als Erwinus

Magister operis bezeichnet wird. Es wird wohl die

Annahme von Kraus12 und anderen berechtigt sein,

dass Erwin gegen Ende seines Lebens die Ober-

leitung der gesammten Bauverwaltung übernommen

hatte, was die Bezeichnung gubernator begründen

würde.

Weiteres urkundliches Material aus der Lebens-

zeit Erwins ist nicht vorhanden, und in Anbetracht

der Spärlichkeiten der Mitteilungen werden die so

sehr von einander abweichenden Meinungen über

die Tätigkeit Erwins am Münster erklärlich. Dazu

kommt, dass auch über die allgemeine Baugeschichte

des Münsters und im besonderen auch über die-

jenige der Westfassade und des Turmes die Quellen

überaus spärlich fliessen. Aber wo andere Urkunden

15-

Abb. 5.

System des Längenschnitts.

Rekonstruktion des romanischen Münsters von io

Seite des Hauptportals ihren Platz hatte an der

Stelle des anscheinend in den sechziger Jahren neu

restaurierten Blattornaments. Gestützt wird diese

Vermutung durch den Umstand, dass an verschiedenen

Stellen der Portalhohlkehlen der Hintergrund des

ursprünglich auf weissem Kreidegrund vergoldeten

Ornaments die Spuren von Farbe erkennen lässt.

Aber diese Behauptung kann selbstverständlich nur

Vermutung bleiben, der jede tatsächliche Beweiskraft

abgesprochen werden muss.

Auffällig ist, und deshalb ist die Unmöglichkeit

einer Nachprüfung dieser Inschrift besonders zu

bedauern, der Umstand, dass der Baumeister hier

allein den Beinamen

„von Steinbach“

führt, während der-

selbe in allen an-

dern, noch zu

nennenden Urkun-

den schlechthin Ma-

gister Erwin ge-

nannt wird.

Sodann exi-

stiert im Stadt-

archiv eine Ur-

kunde vom Jahre

1284, ein auf Per-

gament geschrie-

bener Vertrag10,

der den Namen

Erwin als Werk-

meister ausspricht. Leider steht der Name in einer

Rasur. Wenn aus diesem Umstande auch nicht un-

bedingt auf eine spätere Fälschung geschlossen

werden kann, so muss doch der Wert der Urkunde

als Beweiskraft für die Geschichte Erwins immerhin

mit Recht beanstandet werden.

Als unanfechtbare Dokumente bleiben dann

noch zwei Steininschriften, eine noch erhaltene und

eine zum grössten Teil verschwundene: neben der

Grabinschrift Erwins vom Jahre i3i8 die bereits

vorhin erwähnte Bauinschrift an der St. Marien-

kapelle. Letztere war ein kleines Bauwerk im

Innern des Münsters im Bereich des zweiten

Arkadenbogens der Nordseite des Mittelschiffs,

eine der Muttergottes geweihte Kapelle, „ über

welcher geborene Fürsten, Graffen und Herren

pflegen der Predig zuzuhören, an deren stehet

im Geländer mit vberauss grossen an einander

gehenckten alt fränckischen Versal Buchstaben das

Ave Maria. Vber dem Geländer das Credo in

Deum, etc. Vnd vnder demselben folgende Schrifft:

M.CCC.XVI aedificavit hoc opus Magister Erwin.

Ecce Ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum

tuum Amen“11. Also der englische Gruss mit dem

Datum und dem Namen Erwins.

Abb. 4.

Querschnitt mit gotischer Silhoutte.

Die Marienkapelle wurde nebst dem Lettner im

Jahre 1682 aus Anlass der Vergrösserung des

Chores abgebrochen, einige Stücke der Gesimsplatte

mit Resten der obigen Inschrift und zwar mit den

Worten : Edificav. h. op. Magr. Erwin. II Ec. II .

rbum. tu. werden in den Sammlungen des Frauen-

hauses aufbewahrt. (Abb. 1.) Dieselben beweisen

überzeugend ihre Entstehung im Anfang des XIV.

Jahrhunderts, und kann unter diesen Umständen auch

an der Richtigkeit der von den verschiedensten Seiten

übereinstimmend überlieferten Jahreszahl i3i6 nicht

gezweifelt werden. Leider sind sonstige Reste der

Marienkapelle, welche vergleichende Stiluntersuch-

ungen gestatten

würden, nicht mehr

vorhanden, eben-

, sowenig lässt die

Wiedergabe in dem

Stiche desMünster-

innern von Isaak

Brunn vom Jahre

i63o infolge des

geringen Masssta-

bes irgend welche

Schlussfolger -

ungen zu.

Im sogenann-

ten Leichenhöfel

an der Nordost-

ecke des Münsters

im Winkel zwischen

dem anschliessenden Bau des Priesterseminars und

der St. Johanneskapelle an einem Strebepfeiler der

letzteren finden wir endlich heute noch die Grab-

inschrift Erwins zwischen derjenigen seiner Frau, der

Domna Husa und eines Sohnes Johannes. Der Text

ist in Abb. 2 wiedergegeben. Merkwürdig ist, dass

Erwin in der ersten Grabschrift, derjenigen seiner

Frau, der Domna Husa, als Magister, in seiner eigenen

dagegen als gubernator fabrice und in der dritten

Grabschrift, der seines Sohnes Johannes als Erwinus

Magister operis bezeichnet wird. Es wird wohl die

Annahme von Kraus12 und anderen berechtigt sein,

dass Erwin gegen Ende seines Lebens die Ober-

leitung der gesammten Bauverwaltung übernommen

hatte, was die Bezeichnung gubernator begründen

würde.

Weiteres urkundliches Material aus der Lebens-

zeit Erwins ist nicht vorhanden, und in Anbetracht

der Spärlichkeiten der Mitteilungen werden die so

sehr von einander abweichenden Meinungen über

die Tätigkeit Erwins am Münster erklärlich. Dazu

kommt, dass auch über die allgemeine Baugeschichte

des Münsters und im besonderen auch über die-

jenige der Westfassade und des Turmes die Quellen

überaus spärlich fliessen. Aber wo andere Urkunden

15-

Abb. 5.

System des Längenschnitts.