20

Untersuchen wir nun genauer die Architektur

der Umfassungsmauern und zwar zunächst im Innern,

so sehen wir bereits in der ersten untersten Anlage

wesentliche Verschiedenheiten. Die Wandflächen sind

mit fein profiliertem Stabwerk überzogen, welches

entsprechend der zwar einfacher behandelten Gliede-

rung der Seitenschiffe sich zunächst zu einer unge-

mein schönen, mit Wimpergen geschmückten Wand-

arkatur vereinigt, in grösserer Höhe sodann an der

Westwand zu blindem Masswerk zusammenfügt, vor

den grossen Fenstern der

Nord- und Seitseite jedoch

je ein diesen analoges,

aber unverglastes Mass-

werk bildet oder vielmehr

bilden sollte. Jetzt hört das

Stabwerk an diesen letz

teren Stellen in Höhe der

inneren Seitenschiffsgalerie

auf. Die oberen Wim-

pergstücke sind durchweg

moderne Ergänzungen,

ebenso die fialenartigen

Endigungen der ursprüng-

lich hochgeführten Profil-

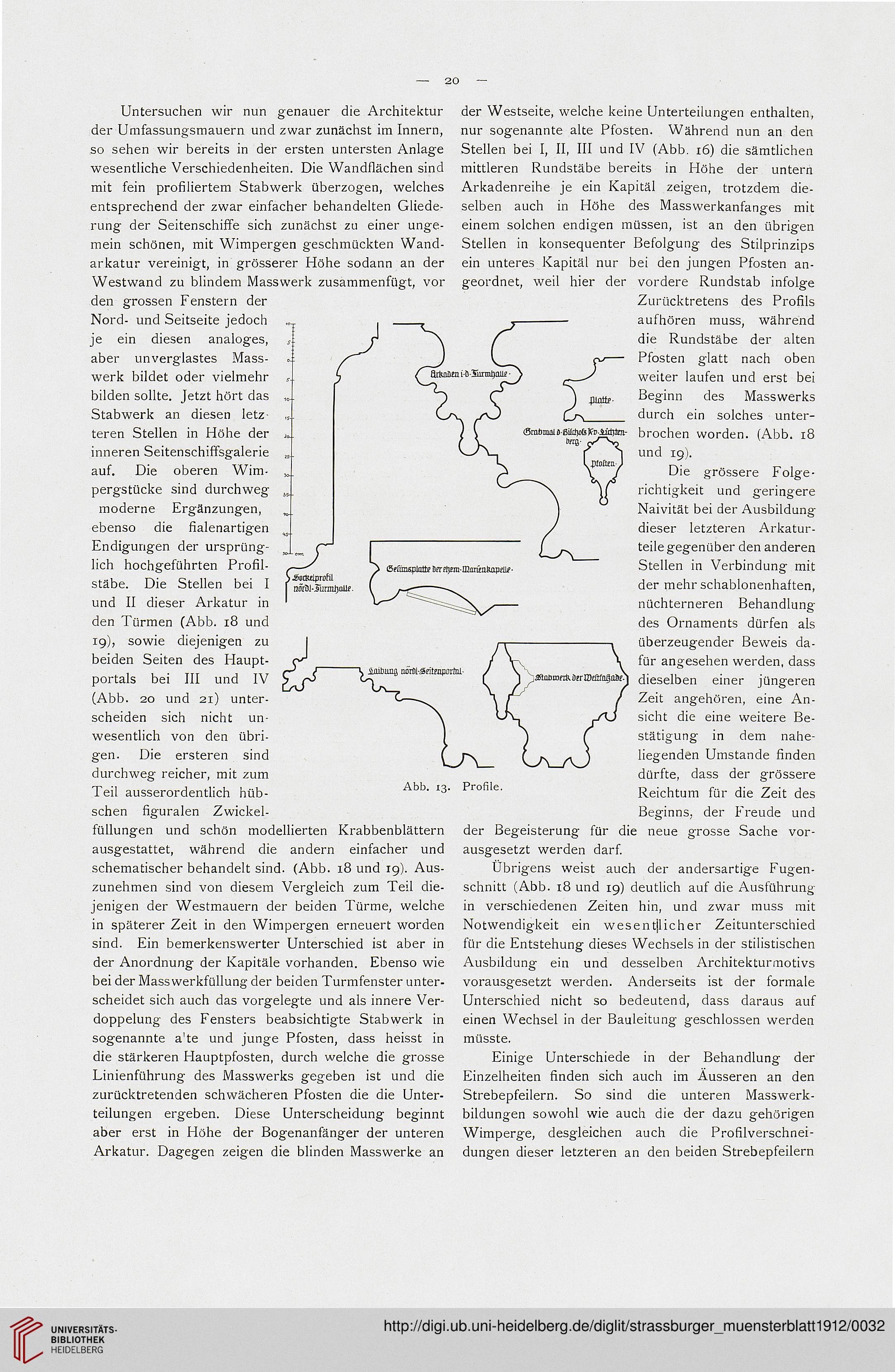

stäbe. Die Stellen bei I

und II dieser Arkatur in

den Türmen (Abb. 18 und

19), sowie diejenigen zu

beiden Seiten des Haupt-

portals bei III und IV

(Abb. 20 und 21) unter-

scheiden sich nicht un-

wesentlich von den übri-

gen. Die ersteren sind

durchweg reicher, mit zum

Teil ausserordentlich hüb-

schen figuralen Zwickel-

füllungen und schön modellierten Krabbenblättern

ausgestattet, während die andern einfacher und

schematischer behandelt sind. (Abb. 18 und 19). Aus-

zunehmen sind von diesem Vergleich zum Teil die-

jenigen der Westmauern der beiden Türme, welche

in späterer Zeit in den Wimpergen erneuert worden

sind. Ein bemerkenswerter Unterschied ist aber in

der Anordnung der Kapitale vorhanden. Ebenso wie

bei der Masswerkfüllung der beiden Turmfenster unter-

scheidet sich auch das vorgelegte und als innere Ver-

doppelung des Fensters beabsichtigte Stab werk in

sogenannte a'te und junge Pfosten, dass heisst in

die stärkeren Hauptpfosten, durch welche die grosse

Linienführung des Masswerks gegeben ist und die

zurücktretenden schwächeren Pfosten die die Unter-

teilungen ergeben. Diese Unterscheidung beginnt

aber erst in Höhe der Bogenanfänger der unteren

Arkatur. Dagegen zeigen die blinden Masswerke an

der Westseite, welche keine Unterteilungen enthalten.,

nur sogenannte alte Pfosten. Während nun an den

Stellen bei I, II, III und IV (Abb. 16) die sämtlichen

mittleren Rundstäbe bereits in Höhe der untern

Arkadenreihe je ein Kapital zeigen, trotzdem die-

selben auch in Höhe des Masswerkanfanges mit

einem solchen endigen müssen, ist an den übrigen

Stellen in konsequenter Befolgung des Stilprinzips

ein unteres Kapital nur bei den jungen Pfosten an-

geordnet, weil hier der vordere Rundstab infolge

Zurücktretens des Profils

aufhören muss, während

die Rundstäbe der alten

Pfosten glatt nach oben

weiter laufen und erst bei

Beginn des Masswerks

durch ein solches unter-

brochen worden. (Abb. 18

und 19).

Die grössere Folge-

richtigkeit und geringere

Naivität bei der Ausbildung

dieser letzteren Arkatur-

teile gegenüber den anderen

Stellen in Verbindung mit

der mehr schablonenhaften,

nüchterneren Behandlung

des Ornaments dürfen als

überzeugender Beweis da-

für angesehen werden, dass

dieselben einer jüngeren

Zeit angehören, eine An-

sicht die eine weitere Be-

stätigung in dem nahe-

liegenden Umstande finden

dürfte, dass der grössere

Reichtum für die Zeit des

Beginns, der Freude und

der Begeisterung für die neue grosse Sache vor-

ausgesetzt werden darf.

Übrigens weist auch der andersartige Fugen-

schnitt (Abb. 18 und 19) deutlich auf die Ausführung

in verschiedenen Zeiten hin, und zwar muss mit

Notwendigkeit ein wesentlicher Zeitunterschied

für die Entstehung dieses Wechsels in der stilistischen

Ausbildung ein und desselben Architekturmotivs

vorausgesetzt werden. Anderseits ist der formale

Unterschied nicht so bedeutend, dass daraus auf

einen Wechsel in der Bauleitung geschlossen werden

müsste.

Einige Unterschiede in der Behandlung der

Einzelheiten finden sich auch im Ausseren an den

Strebepfeilern. So sind die unteren Masswerk-

bildungen sowohl wie auch die der dazu gehörigen

Wimperge, desgleichen auch die Profilverschnei-

dungen dieser letzteren an den beiden Strebepfeilern

Untersuchen wir nun genauer die Architektur

der Umfassungsmauern und zwar zunächst im Innern,

so sehen wir bereits in der ersten untersten Anlage

wesentliche Verschiedenheiten. Die Wandflächen sind

mit fein profiliertem Stabwerk überzogen, welches

entsprechend der zwar einfacher behandelten Gliede-

rung der Seitenschiffe sich zunächst zu einer unge-

mein schönen, mit Wimpergen geschmückten Wand-

arkatur vereinigt, in grösserer Höhe sodann an der

Westwand zu blindem Masswerk zusammenfügt, vor

den grossen Fenstern der

Nord- und Seitseite jedoch

je ein diesen analoges,

aber unverglastes Mass-

werk bildet oder vielmehr

bilden sollte. Jetzt hört das

Stabwerk an diesen letz

teren Stellen in Höhe der

inneren Seitenschiffsgalerie

auf. Die oberen Wim-

pergstücke sind durchweg

moderne Ergänzungen,

ebenso die fialenartigen

Endigungen der ursprüng-

lich hochgeführten Profil-

stäbe. Die Stellen bei I

und II dieser Arkatur in

den Türmen (Abb. 18 und

19), sowie diejenigen zu

beiden Seiten des Haupt-

portals bei III und IV

(Abb. 20 und 21) unter-

scheiden sich nicht un-

wesentlich von den übri-

gen. Die ersteren sind

durchweg reicher, mit zum

Teil ausserordentlich hüb-

schen figuralen Zwickel-

füllungen und schön modellierten Krabbenblättern

ausgestattet, während die andern einfacher und

schematischer behandelt sind. (Abb. 18 und 19). Aus-

zunehmen sind von diesem Vergleich zum Teil die-

jenigen der Westmauern der beiden Türme, welche

in späterer Zeit in den Wimpergen erneuert worden

sind. Ein bemerkenswerter Unterschied ist aber in

der Anordnung der Kapitale vorhanden. Ebenso wie

bei der Masswerkfüllung der beiden Turmfenster unter-

scheidet sich auch das vorgelegte und als innere Ver-

doppelung des Fensters beabsichtigte Stab werk in

sogenannte a'te und junge Pfosten, dass heisst in

die stärkeren Hauptpfosten, durch welche die grosse

Linienführung des Masswerks gegeben ist und die

zurücktretenden schwächeren Pfosten die die Unter-

teilungen ergeben. Diese Unterscheidung beginnt

aber erst in Höhe der Bogenanfänger der unteren

Arkatur. Dagegen zeigen die blinden Masswerke an

der Westseite, welche keine Unterteilungen enthalten.,

nur sogenannte alte Pfosten. Während nun an den

Stellen bei I, II, III und IV (Abb. 16) die sämtlichen

mittleren Rundstäbe bereits in Höhe der untern

Arkadenreihe je ein Kapital zeigen, trotzdem die-

selben auch in Höhe des Masswerkanfanges mit

einem solchen endigen müssen, ist an den übrigen

Stellen in konsequenter Befolgung des Stilprinzips

ein unteres Kapital nur bei den jungen Pfosten an-

geordnet, weil hier der vordere Rundstab infolge

Zurücktretens des Profils

aufhören muss, während

die Rundstäbe der alten

Pfosten glatt nach oben

weiter laufen und erst bei

Beginn des Masswerks

durch ein solches unter-

brochen worden. (Abb. 18

und 19).

Die grössere Folge-

richtigkeit und geringere

Naivität bei der Ausbildung

dieser letzteren Arkatur-

teile gegenüber den anderen

Stellen in Verbindung mit

der mehr schablonenhaften,

nüchterneren Behandlung

des Ornaments dürfen als

überzeugender Beweis da-

für angesehen werden, dass

dieselben einer jüngeren

Zeit angehören, eine An-

sicht die eine weitere Be-

stätigung in dem nahe-

liegenden Umstande finden

dürfte, dass der grössere

Reichtum für die Zeit des

Beginns, der Freude und

der Begeisterung für die neue grosse Sache vor-

ausgesetzt werden darf.

Übrigens weist auch der andersartige Fugen-

schnitt (Abb. 18 und 19) deutlich auf die Ausführung

in verschiedenen Zeiten hin, und zwar muss mit

Notwendigkeit ein wesentlicher Zeitunterschied

für die Entstehung dieses Wechsels in der stilistischen

Ausbildung ein und desselben Architekturmotivs

vorausgesetzt werden. Anderseits ist der formale

Unterschied nicht so bedeutend, dass daraus auf

einen Wechsel in der Bauleitung geschlossen werden

müsste.

Einige Unterschiede in der Behandlung der

Einzelheiten finden sich auch im Ausseren an den

Strebepfeilern. So sind die unteren Masswerk-

bildungen sowohl wie auch die der dazu gehörigen

Wimperge, desgleichen auch die Profilverschnei-

dungen dieser letzteren an den beiden Strebepfeilern