33

und im offenbaren Widerspruch mit dem Geiste

des Planes erscheint dagegen der veränderte Ab-

schluss der Galerie bei d (Abb. 26), der Ersatz der

Wimpergreihen durch eine harte stark betonte hori-

zontale Gesimslinie. Erscheint diese an der Mittel-

wand als Teil der quadratischen Umfassung des

grossen Rosenmasswerkes noch einigermassen be-

rechtigt, so wird sie dagegen bei den Turmfronten

ganz unverständlich und ist es hier unmöglich für

für die Ausführung den

Meister des Risses B in

Anspruch zu nehmen.

Dort hätte das Herunter-

setzen des Rosenfensters

bei der sonstigen Bei-

behaltung des Entwurfs

die Veranlassung zu un-

schönen Überschneid-

ungen durch die Wim-

perge der Galerie ge-

geben und erscheint

aus diesem Grunde die

radikale Umänderung

seines ersten Entwurfs

und das Zurückgreifen

auf das Rosenmotiv des

Risses A 1 auch für den

Meister des Risses B

möglich, um so mehr,

als das Motiv der

quadratisch eingefassten

Rose ihm nicht fremd

war und bereits als

Wandschmuck im Innern

oberhalb der Portalöff-

nung Verwendung ge-

funden hatte. Ausser-

dem war ja eine Mil-

derung der Horizontalen

durch die Überschnei-

dungen der schlanken Fialen des grossen Portal-

wimpergs vorgesehen. Bei den beiden Türmen fehlen

jedoch diese Voraussetzungen vollständig, hier wäre

nach wie vor die Beibehaltung der in unserem Risse

vorgesehenen Giebelreihe, sowie dieselbe im Innern

als Abschluss der beiden Turmtriforien auch

zur Ausführung gebracht ist, möglich gewesen.

Deren Ersatz durch ein Horizontalgesims bedeutet

ein bewusstes Verlassen des im Riss B zum Aus-

druck gebrachten künstlerischen Formgedankens.

Hier ist also auch offenbar die Grenze zu suchen,

von der ab ein durchaus anderer Geist die künst-

lerische Leitung des Fassadenbaues übernimmt.

Möglichenfalls liegt diese Grenze noch etwas tiefer,

etwa in Höhe der Galerie c, während die unteren

Bauteile ganz unzweifelhaft als das einheitlich ge-

schlossene Werk nur eines grossen Künstlers und

zwar des Meisters des Risses B angesprochen werden

müssen.

Wir sehen, dass sich diese als Grenze für die

Tätigkeit des ersten Meisters, des Meisters vom

Risse B ermittelte Linie mit derjenigen durch die

blose bauliche Untersuchung festgestellten durchaus

deckt. Während dieselbe beim Nordturm in der

Höhe des Masswerkanfanges der zweiten Strebe-

pfeilerabdeckung ver-

läuft, ist dieselbe für

Mittelbau und Südturm

etwas höher, vermutlich

nur wenig über Galerie-

fussboden anzunehmen,

unter Weglassung

selbstverständlich der

später vorgeblendeten

Masswerkgalerie des

Stabwerkes beim Süd-

turm.

Die Ausführung der

oberen Stockwerke der

Westfassade steht nur

in sehr lockerer Ver-

bindung mit diesem

Risse. Zwar ist das

Prinzip der Fassaden-

dekoration beibehalten,

sogar entgegen dem

Originalplan noch weiter

ausgedehnt, aber seelen-

los und ohne Wärme,

ohne die geistvolle Ver-

edelung, die nur wirk-

licher Künstlergeist zu

verleihen vermag.

Eine in künstle-

rischer Hinsicht direkt

verhängnisvolle Ab-

weichung vom Riss B zeigen die Spitzbogenfenster

der Türme. In dem letzteren gehen die Scheitel

dieser Bögen nicht höher als die Rose. Alle drei

Fensteröffnungen werden durch eine darüber ge-

lagerte Horizontal-Galerie zusammengefasst, welche

durch die schlanken Wimperge der Turmfenster und

das Stabwerk der Abschlussgalerie der Mittelwand

durchbrochen wird. Das Dominierende der Rose

innerhalb der Gesamtkomposition der Fassade bleibt

dadurch in glücklichster Weise gewahrt, ohne ander-

seits die aufstrebende Tendenz der Turmarchitektur

zu hemmen. Im Gegensatz hierzu zeigt die Aus-

führung eine bedeutende Überhöhung der Turm-

fenster gegenüber der Rose, wodurch die unan-

genehme Einknickung der Mitte entstanden ist, durch

welche trotz Einfügung der ausgleichenden Apostel-

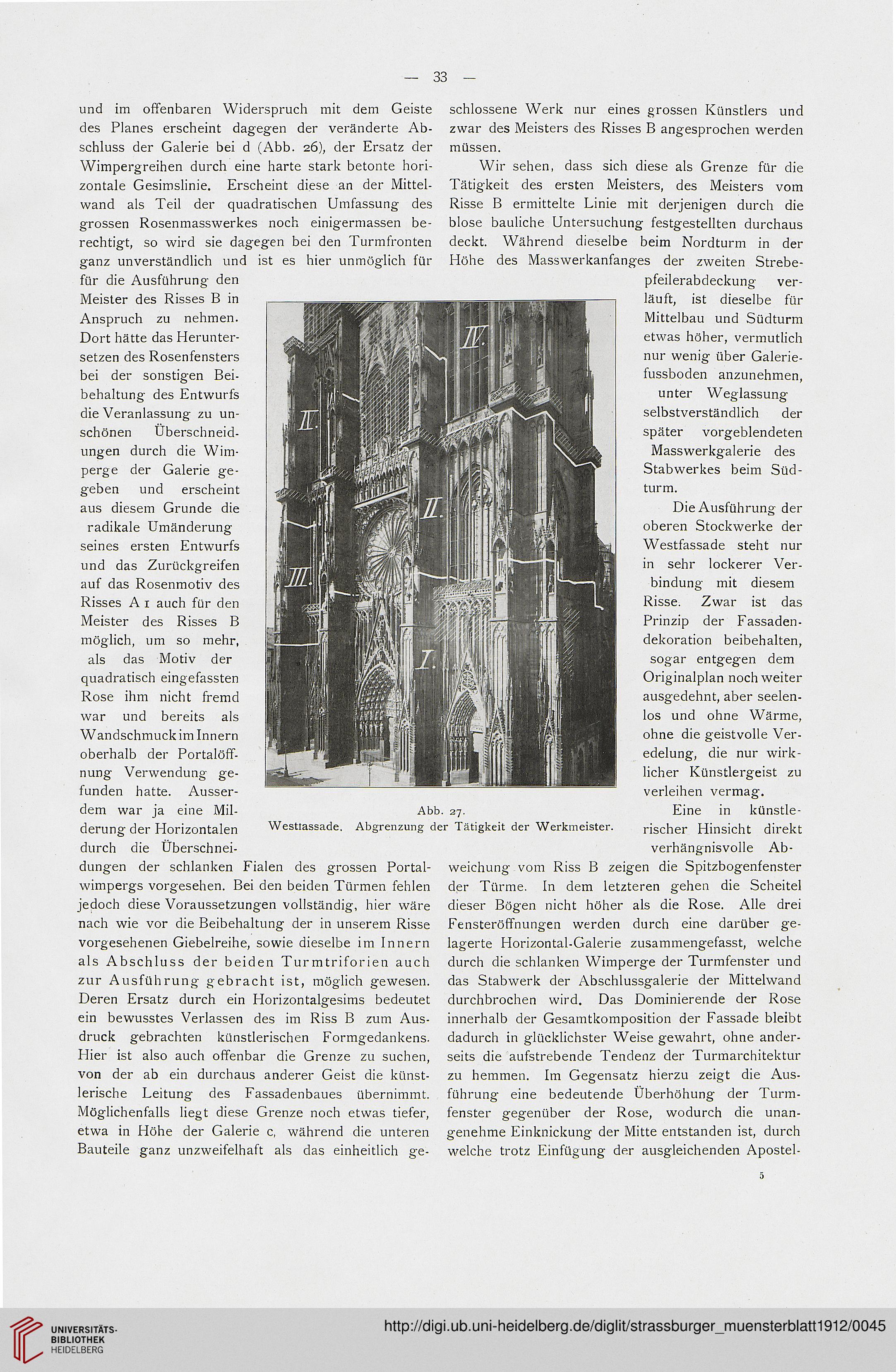

Abb. 27.

Westtassade. Abgrenzung der Tätigkeit der Werkmeister.

und im offenbaren Widerspruch mit dem Geiste

des Planes erscheint dagegen der veränderte Ab-

schluss der Galerie bei d (Abb. 26), der Ersatz der

Wimpergreihen durch eine harte stark betonte hori-

zontale Gesimslinie. Erscheint diese an der Mittel-

wand als Teil der quadratischen Umfassung des

grossen Rosenmasswerkes noch einigermassen be-

rechtigt, so wird sie dagegen bei den Turmfronten

ganz unverständlich und ist es hier unmöglich für

für die Ausführung den

Meister des Risses B in

Anspruch zu nehmen.

Dort hätte das Herunter-

setzen des Rosenfensters

bei der sonstigen Bei-

behaltung des Entwurfs

die Veranlassung zu un-

schönen Überschneid-

ungen durch die Wim-

perge der Galerie ge-

geben und erscheint

aus diesem Grunde die

radikale Umänderung

seines ersten Entwurfs

und das Zurückgreifen

auf das Rosenmotiv des

Risses A 1 auch für den

Meister des Risses B

möglich, um so mehr,

als das Motiv der

quadratisch eingefassten

Rose ihm nicht fremd

war und bereits als

Wandschmuck im Innern

oberhalb der Portalöff-

nung Verwendung ge-

funden hatte. Ausser-

dem war ja eine Mil-

derung der Horizontalen

durch die Überschnei-

dungen der schlanken Fialen des grossen Portal-

wimpergs vorgesehen. Bei den beiden Türmen fehlen

jedoch diese Voraussetzungen vollständig, hier wäre

nach wie vor die Beibehaltung der in unserem Risse

vorgesehenen Giebelreihe, sowie dieselbe im Innern

als Abschluss der beiden Turmtriforien auch

zur Ausführung gebracht ist, möglich gewesen.

Deren Ersatz durch ein Horizontalgesims bedeutet

ein bewusstes Verlassen des im Riss B zum Aus-

druck gebrachten künstlerischen Formgedankens.

Hier ist also auch offenbar die Grenze zu suchen,

von der ab ein durchaus anderer Geist die künst-

lerische Leitung des Fassadenbaues übernimmt.

Möglichenfalls liegt diese Grenze noch etwas tiefer,

etwa in Höhe der Galerie c, während die unteren

Bauteile ganz unzweifelhaft als das einheitlich ge-

schlossene Werk nur eines grossen Künstlers und

zwar des Meisters des Risses B angesprochen werden

müssen.

Wir sehen, dass sich diese als Grenze für die

Tätigkeit des ersten Meisters, des Meisters vom

Risse B ermittelte Linie mit derjenigen durch die

blose bauliche Untersuchung festgestellten durchaus

deckt. Während dieselbe beim Nordturm in der

Höhe des Masswerkanfanges der zweiten Strebe-

pfeilerabdeckung ver-

läuft, ist dieselbe für

Mittelbau und Südturm

etwas höher, vermutlich

nur wenig über Galerie-

fussboden anzunehmen,

unter Weglassung

selbstverständlich der

später vorgeblendeten

Masswerkgalerie des

Stabwerkes beim Süd-

turm.

Die Ausführung der

oberen Stockwerke der

Westfassade steht nur

in sehr lockerer Ver-

bindung mit diesem

Risse. Zwar ist das

Prinzip der Fassaden-

dekoration beibehalten,

sogar entgegen dem

Originalplan noch weiter

ausgedehnt, aber seelen-

los und ohne Wärme,

ohne die geistvolle Ver-

edelung, die nur wirk-

licher Künstlergeist zu

verleihen vermag.

Eine in künstle-

rischer Hinsicht direkt

verhängnisvolle Ab-

weichung vom Riss B zeigen die Spitzbogenfenster

der Türme. In dem letzteren gehen die Scheitel

dieser Bögen nicht höher als die Rose. Alle drei

Fensteröffnungen werden durch eine darüber ge-

lagerte Horizontal-Galerie zusammengefasst, welche

durch die schlanken Wimperge der Turmfenster und

das Stabwerk der Abschlussgalerie der Mittelwand

durchbrochen wird. Das Dominierende der Rose

innerhalb der Gesamtkomposition der Fassade bleibt

dadurch in glücklichster Weise gewahrt, ohne ander-

seits die aufstrebende Tendenz der Turmarchitektur

zu hemmen. Im Gegensatz hierzu zeigt die Aus-

führung eine bedeutende Überhöhung der Turm-

fenster gegenüber der Rose, wodurch die unan-

genehme Einknickung der Mitte entstanden ist, durch

welche trotz Einfügung der ausgleichenden Apostel-

Abb. 27.

Westtassade. Abgrenzung der Tätigkeit der Werkmeister.