4o

Hauptportal hat ebenso Recht behalten, wie auch

die Überlieferung des Volkes, die niemals an dem

grossen Meister gezweifelt hat.

Im Jahre des Herrn 1277, am St. Ur-

banstage ^dem 25. Mai), hat Meister Erwin

von Steinbach dieses ruhmreiche Werk be-

gonnen. Diese Tatsache steht unzweifelhaft fest.

Wer war Erwin, woher kam er? In der ver-

schwundenen Inschrift führt er den Zunamen von

Steinbach. Es liegt

kein vernünftiger Grund

vor an der Richtigkeit

dieser Angabe zu

zweifeln. Aber welches

Steinbach gemeint ist,

wird wohl immer un-

gewiss bleiben. Die

romantische Schwärme-

rei der sechziger Jahre

des verflossenen Jahr-

hunderts hat ihm in-

mitten der Rebberge

beim badischen Orte

Steinbach ein Denkmal

gesetzt. In idyllischer

Lage, zu Füssen die

lachende, stromdurch-

glänzte Ebene, in der

Ferne winkend das un-

sterbliche Werk seines

Geistes, ist der Platz

wie kaum ein anderer

durch die Natur ge-

weihet die Erinnerung

an den grossen Meister

zu bewahren.

Aber tatsächliche

Gründe dafür, in diesem

badischen Steinbach die

Geburtsstätte Erwins

zu sehen, fehlen. Jeder

der vielen deutschen

Orte gleichen Namens, und deren Zahl ist nicht gering,

könnte denselben Anspruch erheben. Auch ist be-

hauptet worden, dass Erwin aus einem elsässischen

Adelsgeschlechte Steinbach abstamme, was ebenso-

wenig zu beweisen und ebenso aus der Luft ge-

griffen ist wie die kühne Behauptung Gerards,

Erwin sei ein französischer Architekt Herve de

Pierrefont. Es bedarf der Suche nach einem ähnlich

klingenden französischen Namen durchaus nicht, da

der deutsche Name Erwin nicht gerade zu den

seltensten gehört. Es kann wohl mit Sicherheit

vorausgesetzt werden, dass Erwin zu den zahl-

reichen deutschen Architekten des XIII. Jahrhunderts

gehörte, welche die neue Bauweise, das opus franci-

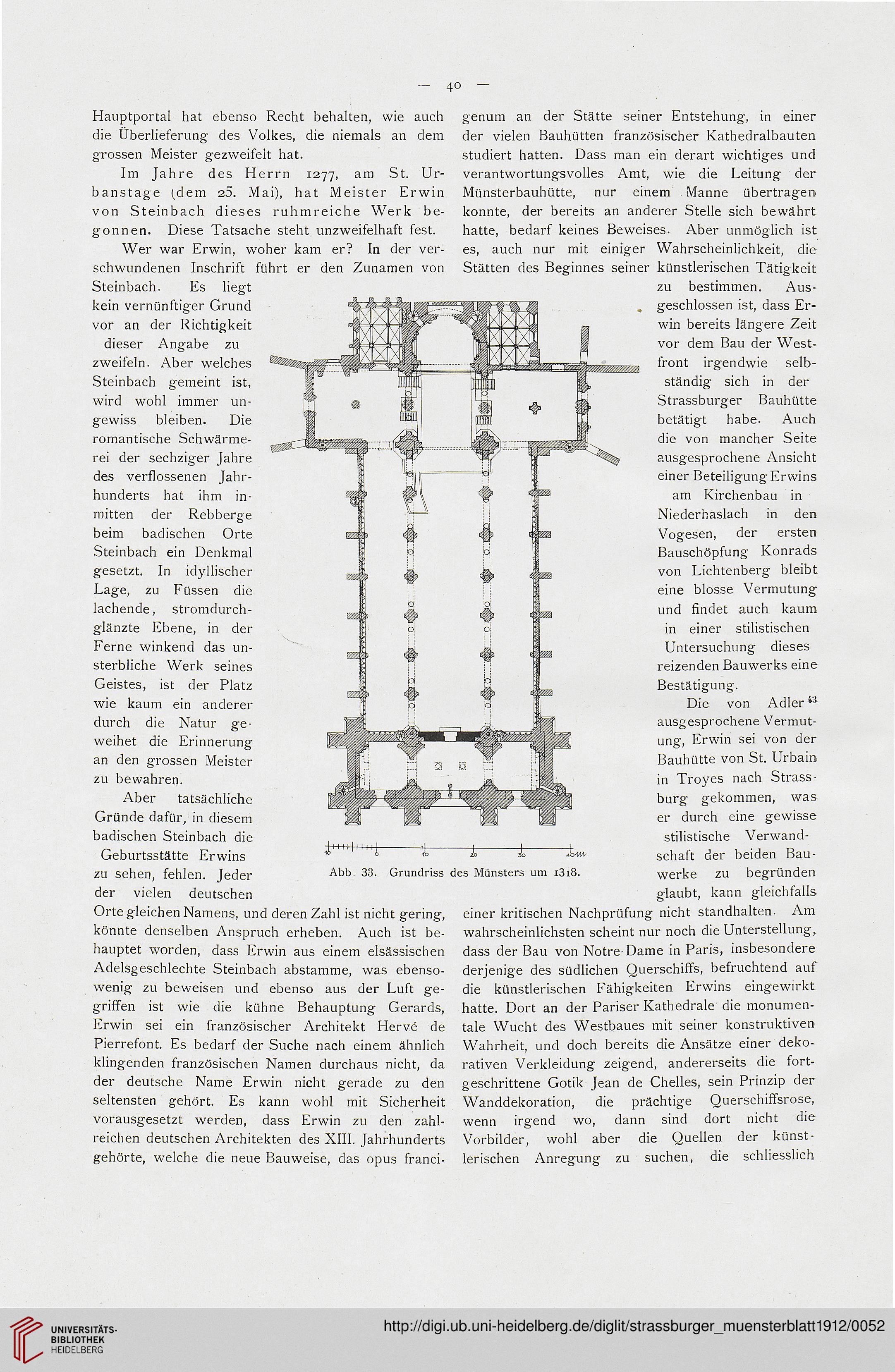

Abb. 33. Grundriss des Münsters um i3i8.

genum an der Stätte seiner Entstehung, in einer

der vielen Bauhütten französischer Kathedralbauten

studiert hatten. Dass man ein derart wichtiges und

verantwortungsvolles Amt, wie die Leitung der

Münsterbauhütte, nur einem Manne übertragen

konnte, der bereits an anderer Stelle sich bewährt

hatte, bedarf keines Beweises. Aber unmöglich ist

es, auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit, die

Stätten des Beginnes seiner künstlerischen Tätigkeit

zu bestimmen. Aus-

geschlossen ist, dass Er-

win bereits längere Zeit

vor dem Bau der West-

front irgendwie selb-

ständig sich in der

Strassburger Bauhütte

betätigt habe. Auch

die von mancher Seite

ausgesprochene Ansicht

einer Beteiligung Erwins

am Kirchenbau in

Niederhaslach in den

Vogesen, der ersten

Bauschöpfung Konrads

von Lichtenberg bleibt

eine blosse Vermutung

und findet auch kaum

in einer stilistischen

Untersuchung dieses

reizenden Bauwerks eine

Bestätigung.

Die von Adler4;J

ausgesprochene Vermut-

ung, Erwin sei von der

Bauhütte von St. Urbain

in Troyes nach Strass-

burg gekommen, was

er durch eine gewisse

stilistische Verwand-

schaft der beiden Bau-

werke zu begründen

glaubt, kann gleichfalls

einer kritischen Nachprüfung nicht standhalten. Am

wahrscheinlichsten scheint nur noch die Unterstellung,

dass der Bau von Notre-Dame in Paris, insbesondere

derjenige des südlichen Querschiffs, befruchtend auf

die künstlerischen Fähigkeiten Erwins eingewirkt

hatte. Dort an der Pariser Kathedrale die monumen-

tale Wucht des Westbaues mit seiner konstruktiven

Wahrheit, und doch bereits die Ansätze einer deko-

rativen Verkleidung zeigend, andererseits die fort-

geschrittene Gotik Jean de Chelles, sein Prinzip der

Wanddekoration, die prächtige Querschiffsrose,

wenn irgend wo, dann sind dort nicht die

Vorbilder, wohl aber die Quellen der künst-

lerischen Anregung zu suchen, die schliesslich

ir

Hauptportal hat ebenso Recht behalten, wie auch

die Überlieferung des Volkes, die niemals an dem

grossen Meister gezweifelt hat.

Im Jahre des Herrn 1277, am St. Ur-

banstage ^dem 25. Mai), hat Meister Erwin

von Steinbach dieses ruhmreiche Werk be-

gonnen. Diese Tatsache steht unzweifelhaft fest.

Wer war Erwin, woher kam er? In der ver-

schwundenen Inschrift führt er den Zunamen von

Steinbach. Es liegt

kein vernünftiger Grund

vor an der Richtigkeit

dieser Angabe zu

zweifeln. Aber welches

Steinbach gemeint ist,

wird wohl immer un-

gewiss bleiben. Die

romantische Schwärme-

rei der sechziger Jahre

des verflossenen Jahr-

hunderts hat ihm in-

mitten der Rebberge

beim badischen Orte

Steinbach ein Denkmal

gesetzt. In idyllischer

Lage, zu Füssen die

lachende, stromdurch-

glänzte Ebene, in der

Ferne winkend das un-

sterbliche Werk seines

Geistes, ist der Platz

wie kaum ein anderer

durch die Natur ge-

weihet die Erinnerung

an den grossen Meister

zu bewahren.

Aber tatsächliche

Gründe dafür, in diesem

badischen Steinbach die

Geburtsstätte Erwins

zu sehen, fehlen. Jeder

der vielen deutschen

Orte gleichen Namens, und deren Zahl ist nicht gering,

könnte denselben Anspruch erheben. Auch ist be-

hauptet worden, dass Erwin aus einem elsässischen

Adelsgeschlechte Steinbach abstamme, was ebenso-

wenig zu beweisen und ebenso aus der Luft ge-

griffen ist wie die kühne Behauptung Gerards,

Erwin sei ein französischer Architekt Herve de

Pierrefont. Es bedarf der Suche nach einem ähnlich

klingenden französischen Namen durchaus nicht, da

der deutsche Name Erwin nicht gerade zu den

seltensten gehört. Es kann wohl mit Sicherheit

vorausgesetzt werden, dass Erwin zu den zahl-

reichen deutschen Architekten des XIII. Jahrhunderts

gehörte, welche die neue Bauweise, das opus franci-

Abb. 33. Grundriss des Münsters um i3i8.

genum an der Stätte seiner Entstehung, in einer

der vielen Bauhütten französischer Kathedralbauten

studiert hatten. Dass man ein derart wichtiges und

verantwortungsvolles Amt, wie die Leitung der

Münsterbauhütte, nur einem Manne übertragen

konnte, der bereits an anderer Stelle sich bewährt

hatte, bedarf keines Beweises. Aber unmöglich ist

es, auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit, die

Stätten des Beginnes seiner künstlerischen Tätigkeit

zu bestimmen. Aus-

geschlossen ist, dass Er-

win bereits längere Zeit

vor dem Bau der West-

front irgendwie selb-

ständig sich in der

Strassburger Bauhütte

betätigt habe. Auch

die von mancher Seite

ausgesprochene Ansicht

einer Beteiligung Erwins

am Kirchenbau in

Niederhaslach in den

Vogesen, der ersten

Bauschöpfung Konrads

von Lichtenberg bleibt

eine blosse Vermutung

und findet auch kaum

in einer stilistischen

Untersuchung dieses

reizenden Bauwerks eine

Bestätigung.

Die von Adler4;J

ausgesprochene Vermut-

ung, Erwin sei von der

Bauhütte von St. Urbain

in Troyes nach Strass-

burg gekommen, was

er durch eine gewisse

stilistische Verwand-

schaft der beiden Bau-

werke zu begründen

glaubt, kann gleichfalls

einer kritischen Nachprüfung nicht standhalten. Am

wahrscheinlichsten scheint nur noch die Unterstellung,

dass der Bau von Notre-Dame in Paris, insbesondere

derjenige des südlichen Querschiffs, befruchtend auf

die künstlerischen Fähigkeiten Erwins eingewirkt

hatte. Dort an der Pariser Kathedrale die monumen-

tale Wucht des Westbaues mit seiner konstruktiven

Wahrheit, und doch bereits die Ansätze einer deko-

rativen Verkleidung zeigend, andererseits die fort-

geschrittene Gotik Jean de Chelles, sein Prinzip der

Wanddekoration, die prächtige Querschiffsrose,

wenn irgend wo, dann sind dort nicht die

Vorbilder, wohl aber die Quellen der künst-

lerischen Anregung zu suchen, die schliesslich

ir