Si

War schon bei den Aussenmauern der Türme

die Verwendung von verschiedenartigem, von altem

und neuem Mauerwerk in den Fundamenten bedenk-

lich, so war dies in weit grösserem Masse noch bei

den infolge des geringen Querschnitts ganz bedeutend

mehr belasteten, freistehenden innern Turmpfeilern

der Fall. Bei fast allen mittelalterlichen Kathedralen,

selbst der klassisch gotischen Zeit ist die Frage der

Gestaltung der inneren Turmpfeiler in konstruktiver

Hinsicht ein

schwacher Punkt,

am Strassburger

Münster wurde die

Aufgabe auch in

technischer Hin-

sicht insofern noch

besonders er-

schwert, als nicht

nur ältere Funda-

mente benutzt

werden, vielmehr

auch das Auf-

gehende der

beiden Turmpfeiler

mit dem Mauer -

werk des an-

schliessenden

fertig dastehenden

Mittelschiffs in

Verbindung

gebracht werden

mussten. Es ist

klar, dass dies in

Ansehen der in

Betracht

kommenden Be-

lastungen nicht

ohne Störungen im

Quaderverband geschehen konnte. Allerdings ist,

wie ich schon bemerkt habe, der Verband

des Aufgehenden bei dem in Betracht kommenden

Pfeiler des Nordtums wie auch bei dem analogen

des nicht ausgebauten Südturmes in gutem bau-

lichen Zustand, trotzdem die Verbindung des ver-

schiedenartigen Mauerwerks an dem Unterschied

in den Schichthöhen gut zu erkennen ist (s. Abb. 9

u. i3); jedoch mag derselbe mehrfach ausgebessert

worden und auch grössere bauliche Veränderungen

erfahren haben, bis mittlerweile die in demselben

wirkenden Kräfte zur Ruhe gekommen waren. Der

Umstand, dass älteres und neues Fundamentmauer-

werk zugleich für die Aufnahme des Turmpfeilers

dienen musste, könnte die Frage gerechtfertigt

erscheinen lassen, ob die oben beschriebene Plumus-

schicht, welche an der Südseite des inneren Nord-

turmpfeilers zwischen dem älteren romanischen und

dem jüngeren gotischen Fundamentmauerwerk zu

beobachten ist und sich bis in die Mitte des Pfeilers,

vielleicht noch weiter hineinzieht, mit Absicht auf-

getragen worden sei, um als elastische Pufferschicht

zu dienen und die befürchteten Folgen ungleich-

mässiger Setzungen nach Möglichkeit aufzuheben.

Es wäre diese Erklärung gewissermassen eine Ehren-

rettung gegenüber dem alten Werkmeister, dessen

Fundamentierungsarbeit andernfalls als unverant-

wortliches Pfusch-

werk bezeichnet

werden müsste.

Gegen diese Er-

klärung spricht

jedoch neben der

sehr zu bean-

standenden Wahl

des Materials (stark

verunreinigter

Humusboden statt

Sand) besonders

aber die mangelnde

Folgerichtigkeit in

der Anwendung

des Systems, da

die betreffende

Schicht sich nicht

durch den ganzen

Pfeiler hindurch-

zieht, vielmehr an

anderen Stellen

direkt Mauerwerk

auf Mauerwerk auf-

lagert. Dagegen

spricht auch der

Umstand, dass an

den andern Funda-

menten, auch da

wo älteres und jüngeres Mauerwerk zu gleicher

Zeit verwendet worden ist, eine derartige Technik

nicht zu beobachten ist. Doch mag diese Frage

unentschieden bleiben, für den Anschluss an das

vorhandene aufgehende Mauerwerk des Mittelschiffs

musste der Zustand des Fundamentes unbedingt

verhängnisvoll werden und zwar müssen sich die

schlimmen Folgen desselben zweifellos schon während

des weiteren Baues gezeigt haben.

In der Tat spricht manches dafür, dass während

des Fortschrittes der Bauarbeiten besonders diese

Teile des Riesenwerkes der Bauleitung schwere

Sorgen gemacht haben. Man beobachtet, wie mit

dem Wachsen des Baues man bestrebt ist, gerade

diesen schwachen Punkt nach Möglichkeit zu ver-

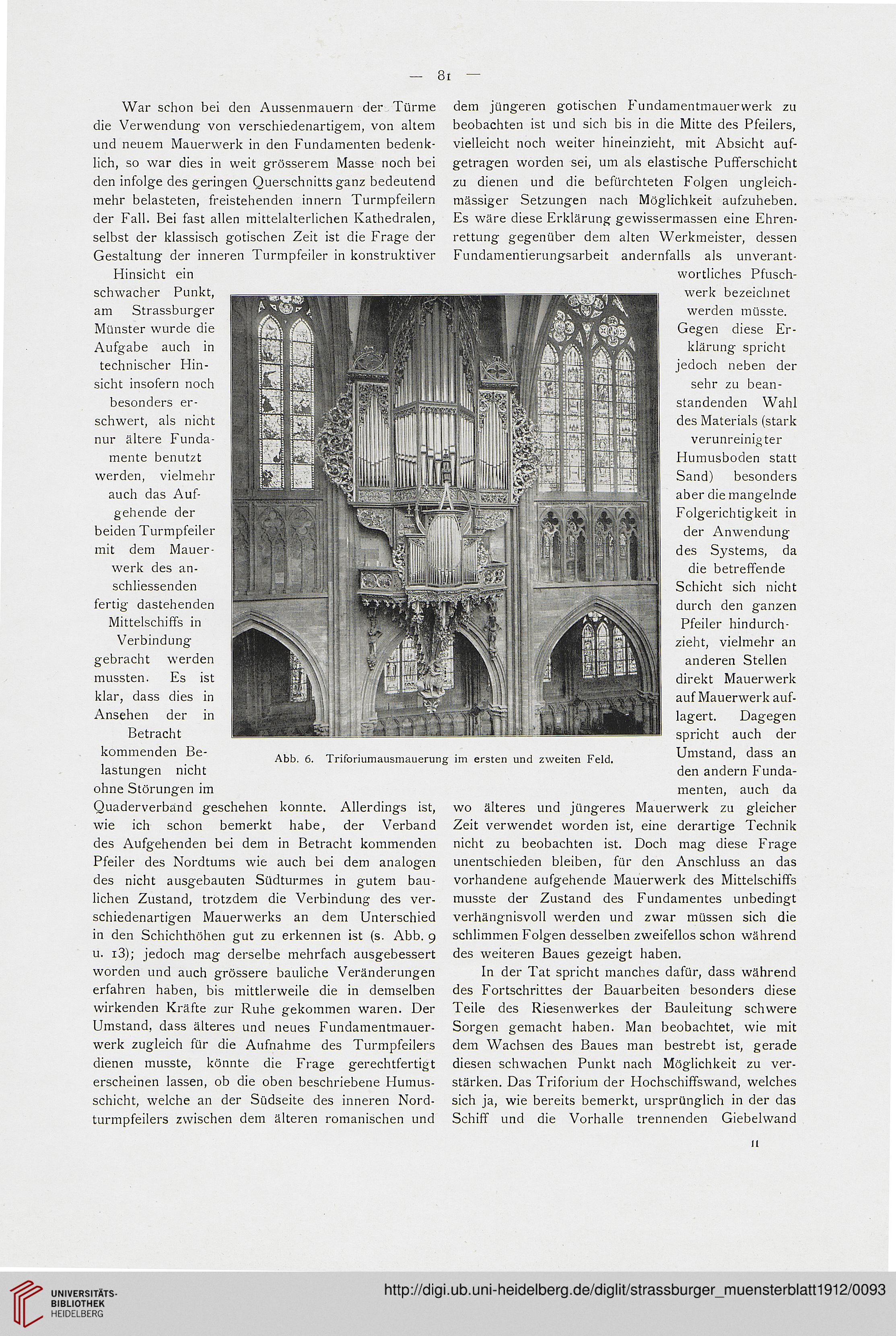

stärken. Das Triforium der Hochschiffswand, welches

sich ja, wie bereits bemerkt, ursprünglich in der das

Schiff und die Vorhalle trennenden Giebelwand

Abb. 6. Triforiumausrnauerung im ersten und zweiten Feld.

11

War schon bei den Aussenmauern der Türme

die Verwendung von verschiedenartigem, von altem

und neuem Mauerwerk in den Fundamenten bedenk-

lich, so war dies in weit grösserem Masse noch bei

den infolge des geringen Querschnitts ganz bedeutend

mehr belasteten, freistehenden innern Turmpfeilern

der Fall. Bei fast allen mittelalterlichen Kathedralen,

selbst der klassisch gotischen Zeit ist die Frage der

Gestaltung der inneren Turmpfeiler in konstruktiver

Hinsicht ein

schwacher Punkt,

am Strassburger

Münster wurde die

Aufgabe auch in

technischer Hin-

sicht insofern noch

besonders er-

schwert, als nicht

nur ältere Funda-

mente benutzt

werden, vielmehr

auch das Auf-

gehende der

beiden Turmpfeiler

mit dem Mauer -

werk des an-

schliessenden

fertig dastehenden

Mittelschiffs in

Verbindung

gebracht werden

mussten. Es ist

klar, dass dies in

Ansehen der in

Betracht

kommenden Be-

lastungen nicht

ohne Störungen im

Quaderverband geschehen konnte. Allerdings ist,

wie ich schon bemerkt habe, der Verband

des Aufgehenden bei dem in Betracht kommenden

Pfeiler des Nordtums wie auch bei dem analogen

des nicht ausgebauten Südturmes in gutem bau-

lichen Zustand, trotzdem die Verbindung des ver-

schiedenartigen Mauerwerks an dem Unterschied

in den Schichthöhen gut zu erkennen ist (s. Abb. 9

u. i3); jedoch mag derselbe mehrfach ausgebessert

worden und auch grössere bauliche Veränderungen

erfahren haben, bis mittlerweile die in demselben

wirkenden Kräfte zur Ruhe gekommen waren. Der

Umstand, dass älteres und neues Fundamentmauer-

werk zugleich für die Aufnahme des Turmpfeilers

dienen musste, könnte die Frage gerechtfertigt

erscheinen lassen, ob die oben beschriebene Plumus-

schicht, welche an der Südseite des inneren Nord-

turmpfeilers zwischen dem älteren romanischen und

dem jüngeren gotischen Fundamentmauerwerk zu

beobachten ist und sich bis in die Mitte des Pfeilers,

vielleicht noch weiter hineinzieht, mit Absicht auf-

getragen worden sei, um als elastische Pufferschicht

zu dienen und die befürchteten Folgen ungleich-

mässiger Setzungen nach Möglichkeit aufzuheben.

Es wäre diese Erklärung gewissermassen eine Ehren-

rettung gegenüber dem alten Werkmeister, dessen

Fundamentierungsarbeit andernfalls als unverant-

wortliches Pfusch-

werk bezeichnet

werden müsste.

Gegen diese Er-

klärung spricht

jedoch neben der

sehr zu bean-

standenden Wahl

des Materials (stark

verunreinigter

Humusboden statt

Sand) besonders

aber die mangelnde

Folgerichtigkeit in

der Anwendung

des Systems, da

die betreffende

Schicht sich nicht

durch den ganzen

Pfeiler hindurch-

zieht, vielmehr an

anderen Stellen

direkt Mauerwerk

auf Mauerwerk auf-

lagert. Dagegen

spricht auch der

Umstand, dass an

den andern Funda-

menten, auch da

wo älteres und jüngeres Mauerwerk zu gleicher

Zeit verwendet worden ist, eine derartige Technik

nicht zu beobachten ist. Doch mag diese Frage

unentschieden bleiben, für den Anschluss an das

vorhandene aufgehende Mauerwerk des Mittelschiffs

musste der Zustand des Fundamentes unbedingt

verhängnisvoll werden und zwar müssen sich die

schlimmen Folgen desselben zweifellos schon während

des weiteren Baues gezeigt haben.

In der Tat spricht manches dafür, dass während

des Fortschrittes der Bauarbeiten besonders diese

Teile des Riesenwerkes der Bauleitung schwere

Sorgen gemacht haben. Man beobachtet, wie mit

dem Wachsen des Baues man bestrebt ist, gerade

diesen schwachen Punkt nach Möglichkeit zu ver-

stärken. Das Triforium der Hochschiffswand, welches

sich ja, wie bereits bemerkt, ursprünglich in der das

Schiff und die Vorhalle trennenden Giebelwand

Abb. 6. Triforiumausrnauerung im ersten und zweiten Feld.

11