— 120 —

Innerer Kreis des Nimbus und rechte Hand

neu.

Ludowicus filius Lotharii: Gesicht (Bart und

Haupthaar?) neu, ebenso die rechte Hand.

Ludowicus filius Lotharii : Gesicht, Bart, Hals

neu (Haupthaar alt ?), rechte Hand ebenfalls neu.

Tunika besonders in der untern Ecke stark geflickt.

Lotharius : Innerer Kreis des

Nimbus, Gesicht und Hals neu.

Das mittlere Feld ist selbstver-

ständlich ganz neu, im unteren

Felde ist auch der Mantelzipfel

neu, desgleichen teilweise die

Schuhe.

TViv. Im Bilde Ludwigs des

Frommen ist das Alte sehr schwer

vom Neuen zu unterscheiden; die

Farben Wirkung ist durchweg gut,

und die Patina der Aussenseite

lässt mich nicht erkennen, ob sie

auf diesem oder jenem Stücke alt,

aber durch irgend ein Verfahren

abgeschwächt worden ist, oder ob

der Zersetzungsprozess eben erst

begonnen hat.

In der Figur Pippins ist die

Tunika verdächtig.

Von dem Bilde Karls des

Grossen ist die obere Gesichts-

hälfte und der blaue Grund im

dritten Felde von unten neu.

Gesicht, Bart und Haar Karl

Martells sind neu.

Wv. Die obere Gesichtshälfte,

wahrscheinlich auch die rechte Hand

Friedrich Barbarossas sind neu.

Rex Henricus Claudus : Das

zweite und vierte Feld von unten

sind vollständig neu, desgleichen

Gesicht, Bart und Haupthaar;

das unterste Feld enthält zahl-

reiche neue Stücke. (Der Entwurf

für die Restaurierung der Figur

befindet sich im Strassburger

Kupferstichkabinett).

Henricus Babinbergensis: Obere Gesichtshälfte

und Tunika neu.

Philipp von Schwaben: Rechter Arm, Nimbus

(mit Ausnahme der gelben Buchstaben) und Gesicht

neu; im unteren Felde sehr viele Notbleie.

In den beiden östlichsten Jochen sassen höchst-

wahrscheinlich noch sieben Königsbilder, bis sie im

Anfang des 16. Jahrhunderts der Martinskapelle

zum Opfer fielen. Es war nur für sieben Platz,

weil am Pfeiler n{wt eine Wendeltreppe, deren letzte

Stufen noch über dem Gewölbe der Martinskapelle

vorhanden sind, eine Lanzette des Fensters Wu

verdeckte.

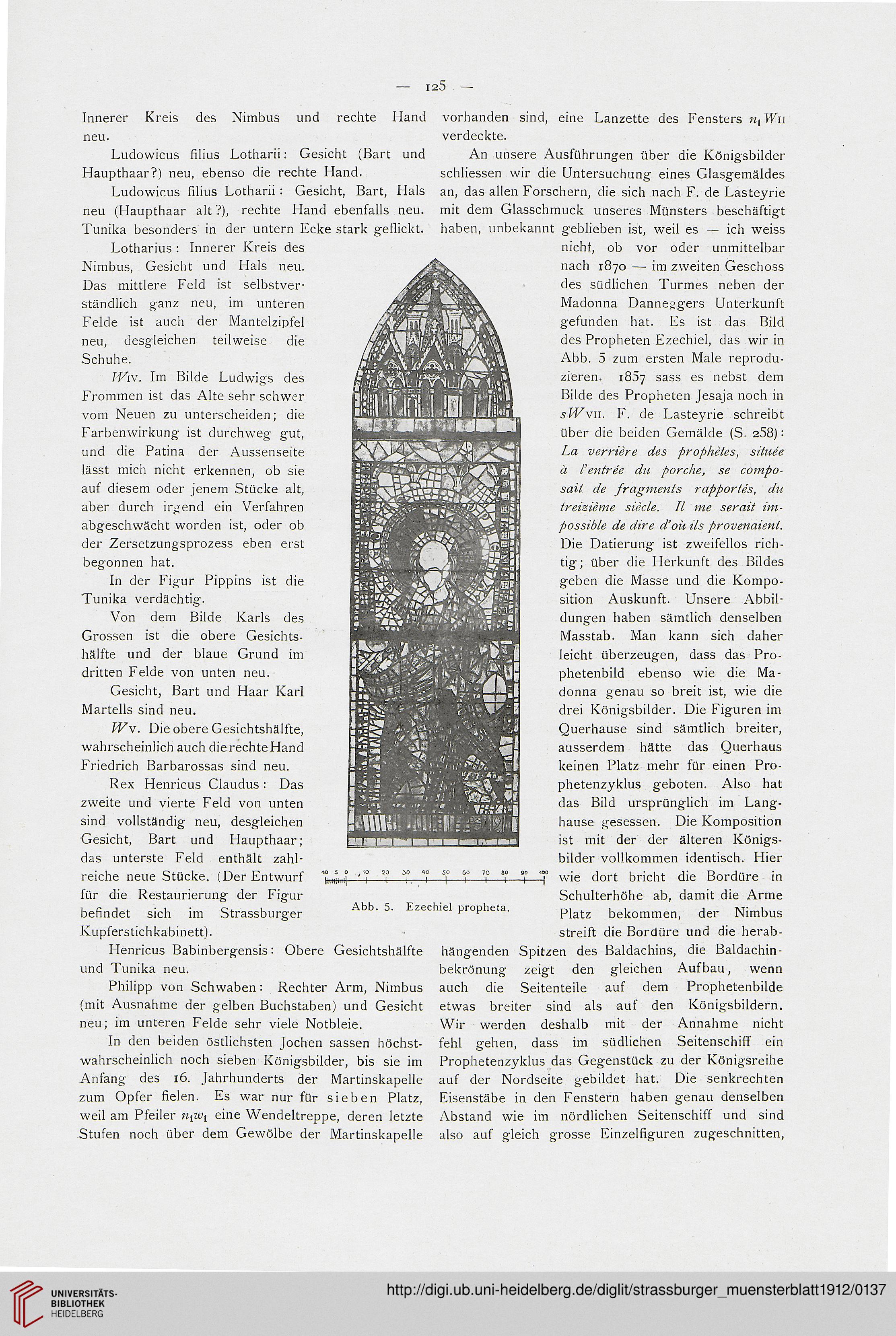

An unsere Ausführungen über die Königsbilder

schliessen wir die Untersuchung eines Glasgemäldes

an, das allen Forschern, die sich nach F. de Lasteyrie

mit dem Glasschmuck unseres Münsters beschäftigt

haben, unbekannt geblieben ist, weil es — ich weiss

nicht, ob vor oder unmittelbar

nach 1870 — im zweiten Geschoss

des südlichen Turmes neben der

Madonna Danneggers Unterkunft

gefunden hat. Es ist das Bild

des Propheten Ezechiel, das wir in

Abb. 5 zum ersten Male reprodu-

zieren. 1857 sass es nebst dem

Bilde des Propheten Jesaja noch in

slVv 11. F. de Lasteyrie schreibt

über die beiden Gemälde (S. 258):

La verriere des prophetes, situee

ä L’entree dpi porche, se compo-

sail de fragments rapportes, du

treizieme siecle. II me serait im-

possible de dire d’oü ils provenaient.

Die Datierung ist zweifellos rich-

tig; über die Herkunft des Bildes

geben die Masse und die Kompo-

sition Auskunft. Unsere Abbil-

dungen haben sämtlich denselben

Masstab. Man kann sich daher

leicht überzeugen, dass das Pro-

phetenbild ebenso wie die Ma-

donna genau so breit ist, wie die

drei Königsbilder. Die Figuren im

Querhause sind sämtlich breiter,

ausserdem hätte das Querhaus

keinen Platz mehr für einen Pro-

phetenzyklus geboten. Also hat

das Bild ursprünglich im Lang-

hause gesessen. Die Komposition

ist mit der der älteren Königs-

bilder vollkommen identisch. Hier

wie dort bricht die Bordüre in

Schulterhöhe ab, damit die Arme

Platz bekommen, der Nimbus

streift die Bordüre und die herab-

hängenden Spitzen des Baldachins, die Baldachin-

bekrönung zeigt den gleichen Aufbau, wenn

auch die Seitenteile auf dem Prophetenbilde

etwas breiter sind als auf den Königsbildern.

Wir werden deshalb mit der Annahme nicht

fehl gehen, dass im südlichen Seitenschiff ein

Prophetenzyklus das Gegenstück zu der Königsreihe

auf der Nordseite gebildet hat. Die senkrechten

Eisenstäbe in den Fenstern haben genau denselben

Abstand wie im nördlichen Seitenschiff und sind

also auf gleich grosse Einzelfiguren zugeschnitten,

Innerer Kreis des Nimbus und rechte Hand

neu.

Ludowicus filius Lotharii: Gesicht (Bart und

Haupthaar?) neu, ebenso die rechte Hand.

Ludowicus filius Lotharii : Gesicht, Bart, Hals

neu (Haupthaar alt ?), rechte Hand ebenfalls neu.

Tunika besonders in der untern Ecke stark geflickt.

Lotharius : Innerer Kreis des

Nimbus, Gesicht und Hals neu.

Das mittlere Feld ist selbstver-

ständlich ganz neu, im unteren

Felde ist auch der Mantelzipfel

neu, desgleichen teilweise die

Schuhe.

TViv. Im Bilde Ludwigs des

Frommen ist das Alte sehr schwer

vom Neuen zu unterscheiden; die

Farben Wirkung ist durchweg gut,

und die Patina der Aussenseite

lässt mich nicht erkennen, ob sie

auf diesem oder jenem Stücke alt,

aber durch irgend ein Verfahren

abgeschwächt worden ist, oder ob

der Zersetzungsprozess eben erst

begonnen hat.

In der Figur Pippins ist die

Tunika verdächtig.

Von dem Bilde Karls des

Grossen ist die obere Gesichts-

hälfte und der blaue Grund im

dritten Felde von unten neu.

Gesicht, Bart und Haar Karl

Martells sind neu.

Wv. Die obere Gesichtshälfte,

wahrscheinlich auch die rechte Hand

Friedrich Barbarossas sind neu.

Rex Henricus Claudus : Das

zweite und vierte Feld von unten

sind vollständig neu, desgleichen

Gesicht, Bart und Haupthaar;

das unterste Feld enthält zahl-

reiche neue Stücke. (Der Entwurf

für die Restaurierung der Figur

befindet sich im Strassburger

Kupferstichkabinett).

Henricus Babinbergensis: Obere Gesichtshälfte

und Tunika neu.

Philipp von Schwaben: Rechter Arm, Nimbus

(mit Ausnahme der gelben Buchstaben) und Gesicht

neu; im unteren Felde sehr viele Notbleie.

In den beiden östlichsten Jochen sassen höchst-

wahrscheinlich noch sieben Königsbilder, bis sie im

Anfang des 16. Jahrhunderts der Martinskapelle

zum Opfer fielen. Es war nur für sieben Platz,

weil am Pfeiler n{wt eine Wendeltreppe, deren letzte

Stufen noch über dem Gewölbe der Martinskapelle

vorhanden sind, eine Lanzette des Fensters Wu

verdeckte.

An unsere Ausführungen über die Königsbilder

schliessen wir die Untersuchung eines Glasgemäldes

an, das allen Forschern, die sich nach F. de Lasteyrie

mit dem Glasschmuck unseres Münsters beschäftigt

haben, unbekannt geblieben ist, weil es — ich weiss

nicht, ob vor oder unmittelbar

nach 1870 — im zweiten Geschoss

des südlichen Turmes neben der

Madonna Danneggers Unterkunft

gefunden hat. Es ist das Bild

des Propheten Ezechiel, das wir in

Abb. 5 zum ersten Male reprodu-

zieren. 1857 sass es nebst dem

Bilde des Propheten Jesaja noch in

slVv 11. F. de Lasteyrie schreibt

über die beiden Gemälde (S. 258):

La verriere des prophetes, situee

ä L’entree dpi porche, se compo-

sail de fragments rapportes, du

treizieme siecle. II me serait im-

possible de dire d’oü ils provenaient.

Die Datierung ist zweifellos rich-

tig; über die Herkunft des Bildes

geben die Masse und die Kompo-

sition Auskunft. Unsere Abbil-

dungen haben sämtlich denselben

Masstab. Man kann sich daher

leicht überzeugen, dass das Pro-

phetenbild ebenso wie die Ma-

donna genau so breit ist, wie die

drei Königsbilder. Die Figuren im

Querhause sind sämtlich breiter,

ausserdem hätte das Querhaus

keinen Platz mehr für einen Pro-

phetenzyklus geboten. Also hat

das Bild ursprünglich im Lang-

hause gesessen. Die Komposition

ist mit der der älteren Königs-

bilder vollkommen identisch. Hier

wie dort bricht die Bordüre in

Schulterhöhe ab, damit die Arme

Platz bekommen, der Nimbus

streift die Bordüre und die herab-

hängenden Spitzen des Baldachins, die Baldachin-

bekrönung zeigt den gleichen Aufbau, wenn

auch die Seitenteile auf dem Prophetenbilde

etwas breiter sind als auf den Königsbildern.

Wir werden deshalb mit der Annahme nicht

fehl gehen, dass im südlichen Seitenschiff ein

Prophetenzyklus das Gegenstück zu der Königsreihe

auf der Nordseite gebildet hat. Die senkrechten

Eisenstäbe in den Fenstern haben genau denselben

Abstand wie im nördlichen Seitenschiff und sind

also auf gleich grosse Einzelfiguren zugeschnitten,