2

geringe Zahl der Fundveröffentlichungen genau datierter später Keramik überhaupt lassen eine

Aufnahme der Alzeier Fundmasse in die Materialien zur römisch-germanischen Keramik

gerechtfertigt erscheinen.

Genau beschrieben und zeitlich bestimmt wurden die einzelnen Bauten auf dem Alzeier

Kastellgebiet bereits Bonn. Jahrbb. 122 (1912) S. 154 ff., so daß hier nur das wesentlichste

wiederholt werden soll. Im Verein mit allgemeinen historischen und politischen Erwägungen

läßt sich die Erbauung des Kastells (s. Plan Abb. 1) aus 'der Münzreihe etwa umdas Jahr

330 n. C h r., also in der späteren Regierungszeit Constantinus’ I., ermitteln. Nach einer

vorübergehenden, an den meisten Stellen des Kastells deutlich nachweisbaren Zerstörung

bei Gelegenheit des großen Alamanneneinfalls u m 355 n. C h r. erfolgte unter Valentini-

anus I. ein Wiederaufbau der Kastellanlagen in altem Umfange. Die endgültige Räumung

des Kastells durch die Römer fand dann in Zusammenhang mit der Aufgabe der Rheinlinie unter

Honorius um 410 n. C h r. statt. Ganz allgemein verteilen sich also die keramischen Pro-

dukte auf die Zeit von 330—410 n. Chr.

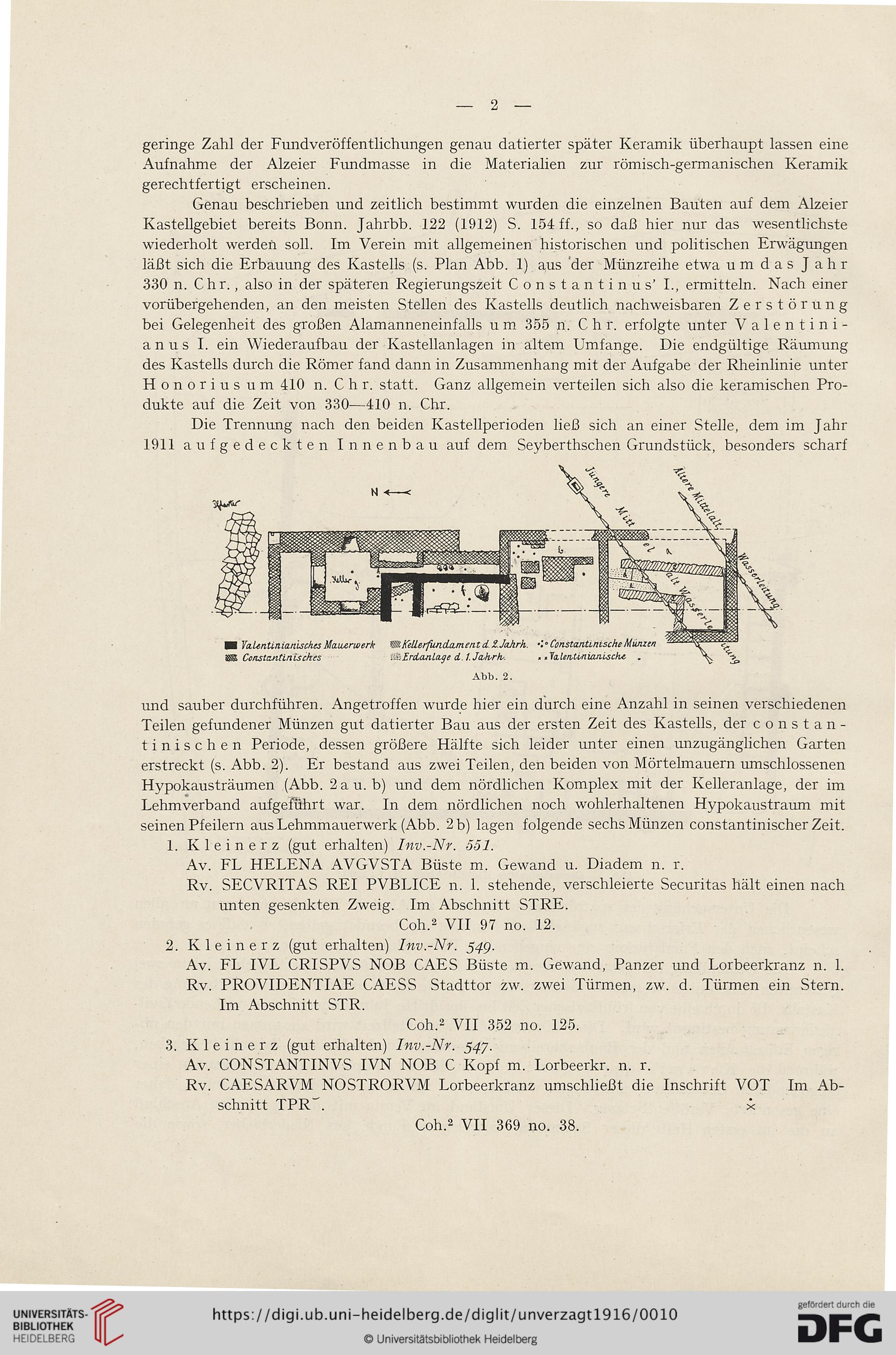

Die Trennung nach den beiden Kastellperioden ließ sich an einer Stelle, dem im Jahr

1911 aufgedeckten Innenbau auf dem Seyberthschen Grundstück, besonders scharf

Abb. 2.

und sauber durchführen. Angetroffen wurde hier ein durch eine Anzahl in seinen verschiedenen

Teilen gefundener Münzen gut datierter Bau aus der ersten Zeit des Kastells, der constan-

tinischen Periode, dessen größere Hälfte sich leider unter einen unzugänglichen Garten

erstreckt (s. Abb. 2). Er bestand aus zwei Teilen, den beiden von Mörtelmauern umschlossenen

Hypokausträumen (Abb. 2 a u. b) und dem nördlichen Komplex mit der Kelleranlage, der im

Lehmverband aufgeführt war. In dem nördlichen noch wohlerhaltenen Hypokaustraum mit

seinen Pfeilern aus Lehmmauerwerk (Abb. 2 b) lagen folgende sechs Münzen constantinischer Zeit.

1. Kleinerz (gut erhalten) Inv.-Nr. 551.

Av. FL HELENA AVGVSTA Büste m. Gewand u. Diadem n. r.

Rv. SECVRITAS REI PVBLICE n. 1. stehende, verschleierte Securitas hält einen nach

unten gesenkten Zweig. Im Abschnitt STRE.

Coh.2 VII 97 no. 12.

2. K 1 e i n e r z (gut erhalten) Inv.-Nr. 54g.

Av. FL IVL CRISPVS NOB CAES Büste m. Gewand, Panzer und Lorbeerkranz n. 1.

Rv. PROVIDENTIAE CAESS Stadttor zw. zwei Türmen, zw. d. Türmen ein Stern.

Im Abschnitt STR.

Coh.2 VII 352 no. 125.

3. K 1 e i n e r z (gut erhalten) Inv.-Nr. 547.

Av. CONSTANTINVS IVN NOB C Kopf m. Lorbeerkr. n. r.

Rv. CAESARVM NOSTRORVM Lorbeerkranz umschließt die Inschrift VOT Im Ab-

schnitt TPRL x

Coh.2 VII 369 no. 38.

geringe Zahl der Fundveröffentlichungen genau datierter später Keramik überhaupt lassen eine

Aufnahme der Alzeier Fundmasse in die Materialien zur römisch-germanischen Keramik

gerechtfertigt erscheinen.

Genau beschrieben und zeitlich bestimmt wurden die einzelnen Bauten auf dem Alzeier

Kastellgebiet bereits Bonn. Jahrbb. 122 (1912) S. 154 ff., so daß hier nur das wesentlichste

wiederholt werden soll. Im Verein mit allgemeinen historischen und politischen Erwägungen

läßt sich die Erbauung des Kastells (s. Plan Abb. 1) aus 'der Münzreihe etwa umdas Jahr

330 n. C h r., also in der späteren Regierungszeit Constantinus’ I., ermitteln. Nach einer

vorübergehenden, an den meisten Stellen des Kastells deutlich nachweisbaren Zerstörung

bei Gelegenheit des großen Alamanneneinfalls u m 355 n. C h r. erfolgte unter Valentini-

anus I. ein Wiederaufbau der Kastellanlagen in altem Umfange. Die endgültige Räumung

des Kastells durch die Römer fand dann in Zusammenhang mit der Aufgabe der Rheinlinie unter

Honorius um 410 n. C h r. statt. Ganz allgemein verteilen sich also die keramischen Pro-

dukte auf die Zeit von 330—410 n. Chr.

Die Trennung nach den beiden Kastellperioden ließ sich an einer Stelle, dem im Jahr

1911 aufgedeckten Innenbau auf dem Seyberthschen Grundstück, besonders scharf

Abb. 2.

und sauber durchführen. Angetroffen wurde hier ein durch eine Anzahl in seinen verschiedenen

Teilen gefundener Münzen gut datierter Bau aus der ersten Zeit des Kastells, der constan-

tinischen Periode, dessen größere Hälfte sich leider unter einen unzugänglichen Garten

erstreckt (s. Abb. 2). Er bestand aus zwei Teilen, den beiden von Mörtelmauern umschlossenen

Hypokausträumen (Abb. 2 a u. b) und dem nördlichen Komplex mit der Kelleranlage, der im

Lehmverband aufgeführt war. In dem nördlichen noch wohlerhaltenen Hypokaustraum mit

seinen Pfeilern aus Lehmmauerwerk (Abb. 2 b) lagen folgende sechs Münzen constantinischer Zeit.

1. Kleinerz (gut erhalten) Inv.-Nr. 551.

Av. FL HELENA AVGVSTA Büste m. Gewand u. Diadem n. r.

Rv. SECVRITAS REI PVBLICE n. 1. stehende, verschleierte Securitas hält einen nach

unten gesenkten Zweig. Im Abschnitt STRE.

Coh.2 VII 97 no. 12.

2. K 1 e i n e r z (gut erhalten) Inv.-Nr. 54g.

Av. FL IVL CRISPVS NOB CAES Büste m. Gewand, Panzer und Lorbeerkranz n. 1.

Rv. PROVIDENTIAE CAESS Stadttor zw. zwei Türmen, zw. d. Türmen ein Stern.

Im Abschnitt STR.

Coh.2 VII 352 no. 125.

3. K 1 e i n e r z (gut erhalten) Inv.-Nr. 547.

Av. CONSTANTINVS IVN NOB C Kopf m. Lorbeerkr. n. r.

Rv. CAESARVM NOSTRORVM Lorbeerkranz umschließt die Inschrift VOT Im Ab-

schnitt TPRL x

Coh.2 VII 369 no. 38.