270

Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen

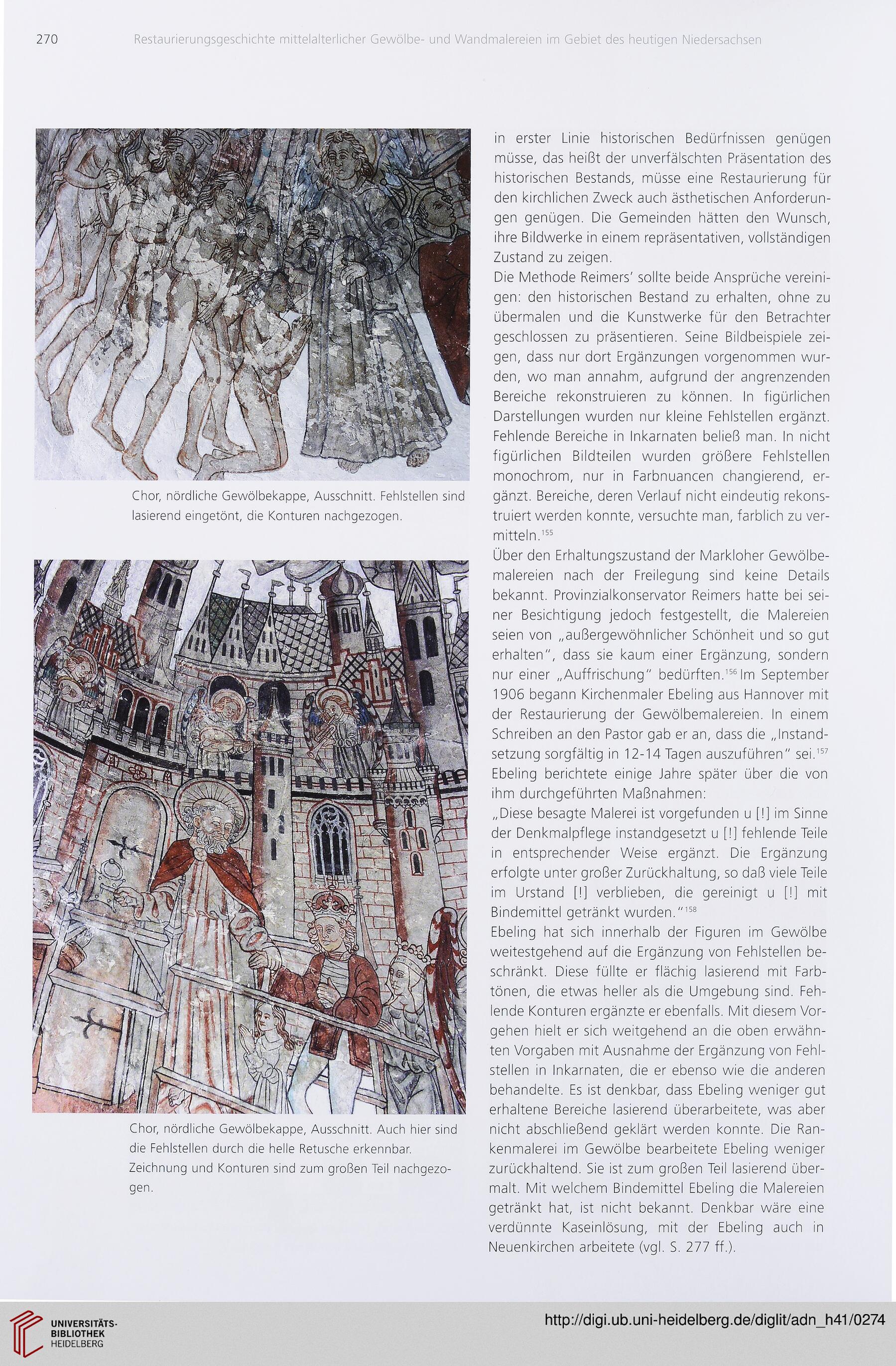

Chor, nördliche Gewölbekappe, Ausschnitt. Fehlstellen sind

lasierend eingetönt, die Konturen nachgezogen.

Chor, nördliche Gewölbekappe, Ausschnitt. Auch hier sind

die Fehlstellen durch die helle Retusche erkennbar.

Zeichnung und Konturen sind zum großen Teil nachgezo-

gen.

in erster Linie historischen Bedürfnissen genügen

müsse, das heißt der unverfälschten Präsentation des

historischen Bestands, müsse eine Restaurierung für

den kirchlichen Zweck auch ästhetischen Anforderun-

gen genügen. Die Gemeinden hätten den Wunsch,

ihre Bildwerke in einem repräsentativen, vollständigen

Zustand zu zeigen.

Die Methode Reimers' sollte beide Ansprüche vereini-

gen: den historischen Bestand zu erhalten, ohne zu

übermalen und die Kunstwerke für den Betrachter

geschlossen zu präsentieren. Seine Bildbeispiele zei-

gen, dass nur dort Ergänzungen vorgenommen wur-

den, wo man annahm, aufgrund der angrenzenden

Bereiche rekonstruieren zu können. In figürlichen

Darstellungen wurden nur kleine Fehlstellen ergänzt.

Fehlende Bereiche in Inkarnaten beließ man. In nicht

figürlichen Bildteilen wurden größere Fehlstellen

monochrom, nur in Farbnuancen changierend, er-

gänzt. Bereiche, deren Verlauf nicht eindeutig rekons-

truiert werden konnte, versuchte man, farblich zu ver-

mitteln.155

Über den Erhaltungszustand der Markloher Gewölbe-

malereien nach der Freilegung sind keine Details

bekannt. Provinzialkonservator Reimers hatte bei sei-

ner Besichtigung jedoch festgestellt, die Malereien

seien von „außergewöhnlicher Schönheit und so gut

erhalten", dass sie kaum einer Ergänzung, sondern

nur einer „Auffrischung" bedürften.156Im September

1906 begann Kirchenmaler Ebeling aus Hannover mit

der Restaurierung der Gewölbemalereien. In einem

Schreiben an den Pastor gab er an, dass die „Instand-

setzung sorgfältig in 12-14 Tagen auszuführen" sei.157

Ebeling berichtete einige Jahre später über die von

ihm durchgeführten Maßnahmen:

„Diese besagte Malerei ist vorgefunden u [I] im Sinne

der Denkmalpflege instandgesetzt u [I] fehlende Teile

in entsprechender Weise ergänzt. Die Ergänzung

erfolgte unter großer Zurückhaltung, so daß viele Teile

im Urstand [I] verblieben, die gereinigt u [I] mit

Bindemittel getränkt wurden."158

Ebeling hat sich innerhalb der Figuren im Gewölbe

weitestgehend auf die Ergänzung von Fehlstellen be-

schränkt. Diese füllte er flächig lasierend mit Farb-

tönen, die etwas heller als die Umgebung sind. Feh-

lende Konturen ergänzte er ebenfalls. Mit diesem Vor-

gehen hielt er sich weitgehend an die oben erwähn-

ten Vorgaben mit Ausnahme der Ergänzung von Fehl-

stellen in Inkarnaten, die er ebenso wie die anderen

behandelte. Es ist denkbar, dass Ebeling weniger gut

erhaltene Bereiche lasierend überarbeitete, was aber

nicht abschließend geklärt werden konnte. Die Ran-

kenmalerei im Gewölbe bearbeitete Ebeling weniger

zurückhaltend. Sie ist zum großen Teil lasierend über-

malt. Mit welchem Bindemittel Ebeling die Malereien

getränkt hat, ist nicht bekannt. Denkbar wäre eine

verdünnte Kaseinlösung, mit der Ebeling auch in

Neuenkirchen arbeitete (vgl. S. 277 ff.).

Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen

Chor, nördliche Gewölbekappe, Ausschnitt. Fehlstellen sind

lasierend eingetönt, die Konturen nachgezogen.

Chor, nördliche Gewölbekappe, Ausschnitt. Auch hier sind

die Fehlstellen durch die helle Retusche erkennbar.

Zeichnung und Konturen sind zum großen Teil nachgezo-

gen.

in erster Linie historischen Bedürfnissen genügen

müsse, das heißt der unverfälschten Präsentation des

historischen Bestands, müsse eine Restaurierung für

den kirchlichen Zweck auch ästhetischen Anforderun-

gen genügen. Die Gemeinden hätten den Wunsch,

ihre Bildwerke in einem repräsentativen, vollständigen

Zustand zu zeigen.

Die Methode Reimers' sollte beide Ansprüche vereini-

gen: den historischen Bestand zu erhalten, ohne zu

übermalen und die Kunstwerke für den Betrachter

geschlossen zu präsentieren. Seine Bildbeispiele zei-

gen, dass nur dort Ergänzungen vorgenommen wur-

den, wo man annahm, aufgrund der angrenzenden

Bereiche rekonstruieren zu können. In figürlichen

Darstellungen wurden nur kleine Fehlstellen ergänzt.

Fehlende Bereiche in Inkarnaten beließ man. In nicht

figürlichen Bildteilen wurden größere Fehlstellen

monochrom, nur in Farbnuancen changierend, er-

gänzt. Bereiche, deren Verlauf nicht eindeutig rekons-

truiert werden konnte, versuchte man, farblich zu ver-

mitteln.155

Über den Erhaltungszustand der Markloher Gewölbe-

malereien nach der Freilegung sind keine Details

bekannt. Provinzialkonservator Reimers hatte bei sei-

ner Besichtigung jedoch festgestellt, die Malereien

seien von „außergewöhnlicher Schönheit und so gut

erhalten", dass sie kaum einer Ergänzung, sondern

nur einer „Auffrischung" bedürften.156Im September

1906 begann Kirchenmaler Ebeling aus Hannover mit

der Restaurierung der Gewölbemalereien. In einem

Schreiben an den Pastor gab er an, dass die „Instand-

setzung sorgfältig in 12-14 Tagen auszuführen" sei.157

Ebeling berichtete einige Jahre später über die von

ihm durchgeführten Maßnahmen:

„Diese besagte Malerei ist vorgefunden u [I] im Sinne

der Denkmalpflege instandgesetzt u [I] fehlende Teile

in entsprechender Weise ergänzt. Die Ergänzung

erfolgte unter großer Zurückhaltung, so daß viele Teile

im Urstand [I] verblieben, die gereinigt u [I] mit

Bindemittel getränkt wurden."158

Ebeling hat sich innerhalb der Figuren im Gewölbe

weitestgehend auf die Ergänzung von Fehlstellen be-

schränkt. Diese füllte er flächig lasierend mit Farb-

tönen, die etwas heller als die Umgebung sind. Feh-

lende Konturen ergänzte er ebenfalls. Mit diesem Vor-

gehen hielt er sich weitgehend an die oben erwähn-

ten Vorgaben mit Ausnahme der Ergänzung von Fehl-

stellen in Inkarnaten, die er ebenso wie die anderen

behandelte. Es ist denkbar, dass Ebeling weniger gut

erhaltene Bereiche lasierend überarbeitete, was aber

nicht abschließend geklärt werden konnte. Die Ran-

kenmalerei im Gewölbe bearbeitete Ebeling weniger

zurückhaltend. Sie ist zum großen Teil lasierend über-

malt. Mit welchem Bindemittel Ebeling die Malereien

getränkt hat, ist nicht bekannt. Denkbar wäre eine

verdünnte Kaseinlösung, mit der Ebeling auch in

Neuenkirchen arbeitete (vgl. S. 277 ff.).