ÉMILE GALLÉ

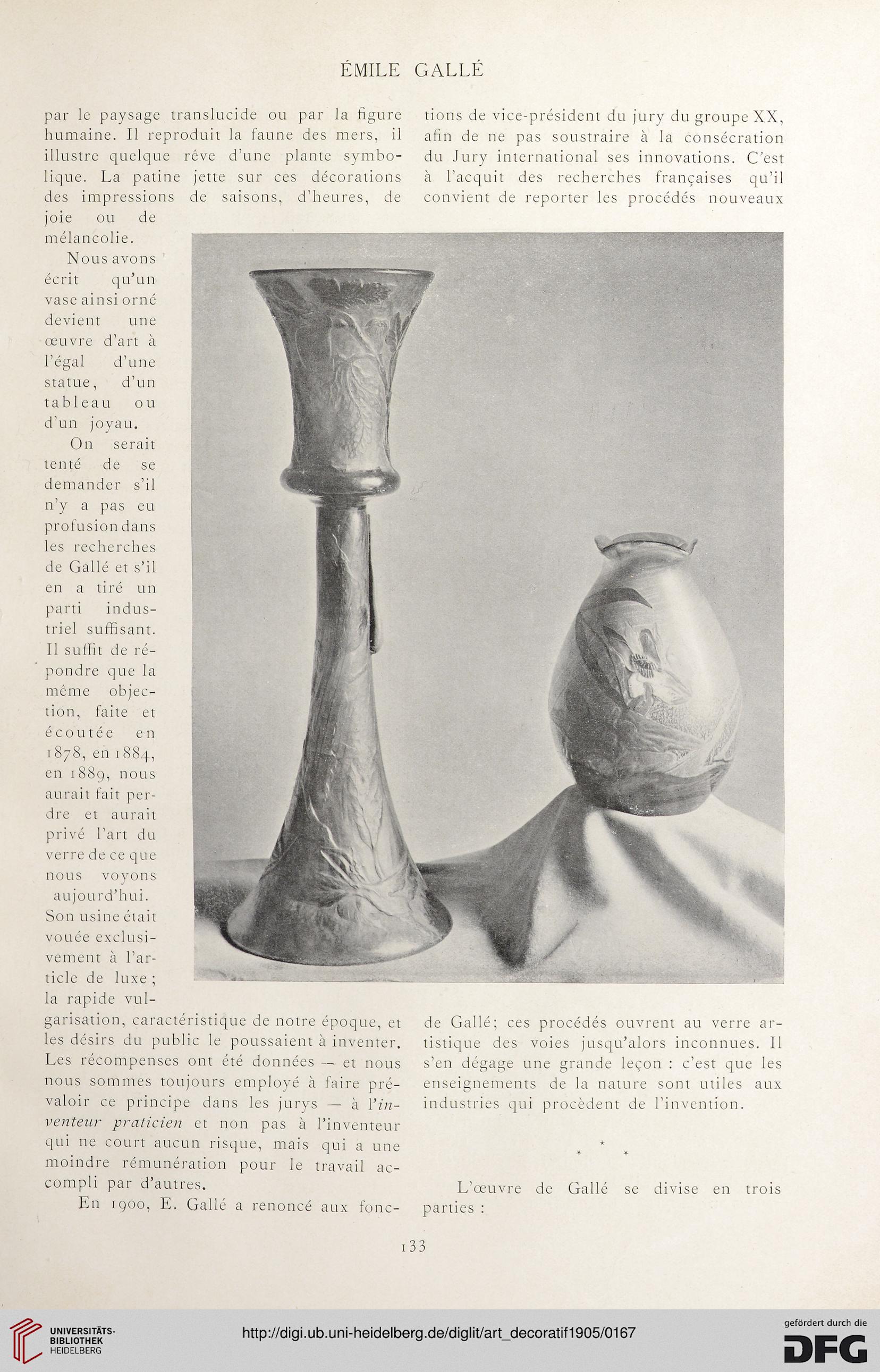

par le paysage translucide ou par la figure

humaine. Il reproduit la faune des mers, il

illustre quelque rêve d’une plante symbo-

lique. La patine jette sur ces décorations

des impressions de saisons, d’heures, de

joie ou de

mélancolie.

Nous avons

écrit qu’un

vase ainsi orné

devient une

œuvre d’art à

l’égal d’une

statue, d’un

tableau ou

d’un joyau.

On serait

tenté de se

demander s’il

n’y a pas eu

profusion dans

les recherches

de Gallé et s’il

en a tiré un

parti indus¬

triel suffisant.

Il suffit de ré¬

pondre que la

même objec¬

tion, faite et

écoutée en

1878, en 1884,

en 1889, nous

aurait fait per¬

dre et aurait

privé l’art du

verre de ce que

nous voyons

aujourd’hui.

Son usine était

vouée exclusi¬

vement à l’ar¬

ticle de luxe ;

la rapide vul¬

garisation, caractéristique de notre époque, et

les désirs du public le poussaient à inventer.

Les récompenses ont été données et nous

nous sommes toujours employé à faire pré-

valoir ce principe dans les jurys — à ['in-

venteur praticien et non pas à l’inventeur

qui ne court aucun risque, mais qui a une

moindre rémunération pour le travail ac-

compli par d’autres.

En 1900, E. Gallé a renoncé aux fonc-

tions de vice-président du jury du groupe XX,

afin de ne pas soustraire à la consécration

du Jury international ses innovations. C’est

à l’acquit des recherches françaises qu’il

convient de reporter les procédés nouveaux

de Gallé; ces procédés ouvrent au verre ar-

tistique des voies jusqu’alors inconnues. Il

s’en dégage une grande leçon : c’est que les

enseignements de la nature sont utiles aux

industries qui procèdent de l’invention.

L’œuvre de Gallé se divise en trois

parties :

133

par le paysage translucide ou par la figure

humaine. Il reproduit la faune des mers, il

illustre quelque rêve d’une plante symbo-

lique. La patine jette sur ces décorations

des impressions de saisons, d’heures, de

joie ou de

mélancolie.

Nous avons

écrit qu’un

vase ainsi orné

devient une

œuvre d’art à

l’égal d’une

statue, d’un

tableau ou

d’un joyau.

On serait

tenté de se

demander s’il

n’y a pas eu

profusion dans

les recherches

de Gallé et s’il

en a tiré un

parti indus¬

triel suffisant.

Il suffit de ré¬

pondre que la

même objec¬

tion, faite et

écoutée en

1878, en 1884,

en 1889, nous

aurait fait per¬

dre et aurait

privé l’art du

verre de ce que

nous voyons

aujourd’hui.

Son usine était

vouée exclusi¬

vement à l’ar¬

ticle de luxe ;

la rapide vul¬

garisation, caractéristique de notre époque, et

les désirs du public le poussaient à inventer.

Les récompenses ont été données et nous

nous sommes toujours employé à faire pré-

valoir ce principe dans les jurys — à ['in-

venteur praticien et non pas à l’inventeur

qui ne court aucun risque, mais qui a une

moindre rémunération pour le travail ac-

compli par d’autres.

En 1900, E. Gallé a renoncé aux fonc-

tions de vice-président du jury du groupe XX,

afin de ne pas soustraire à la consécration

du Jury international ses innovations. C’est

à l’acquit des recherches françaises qu’il

convient de reporter les procédés nouveaux

de Gallé; ces procédés ouvrent au verre ar-

tistique des voies jusqu’alors inconnues. Il

s’en dégage une grande leçon : c’est que les

enseignements de la nature sont utiles aux

industries qui procèdent de l’invention.

L’œuvre de Gallé se divise en trois

parties :

133