L’ART DÉCORATIF

en métal pour la seule recherche de leur

charme de forme ou de couleur indépen-

dant de leur valeur «au poids».

Les étains allemands, qui les premiers

à l’Exposition de igoo surent se faire par-

donner la modestie de leur valeur maté-

rielle par l’attrait de leurs formes recher-

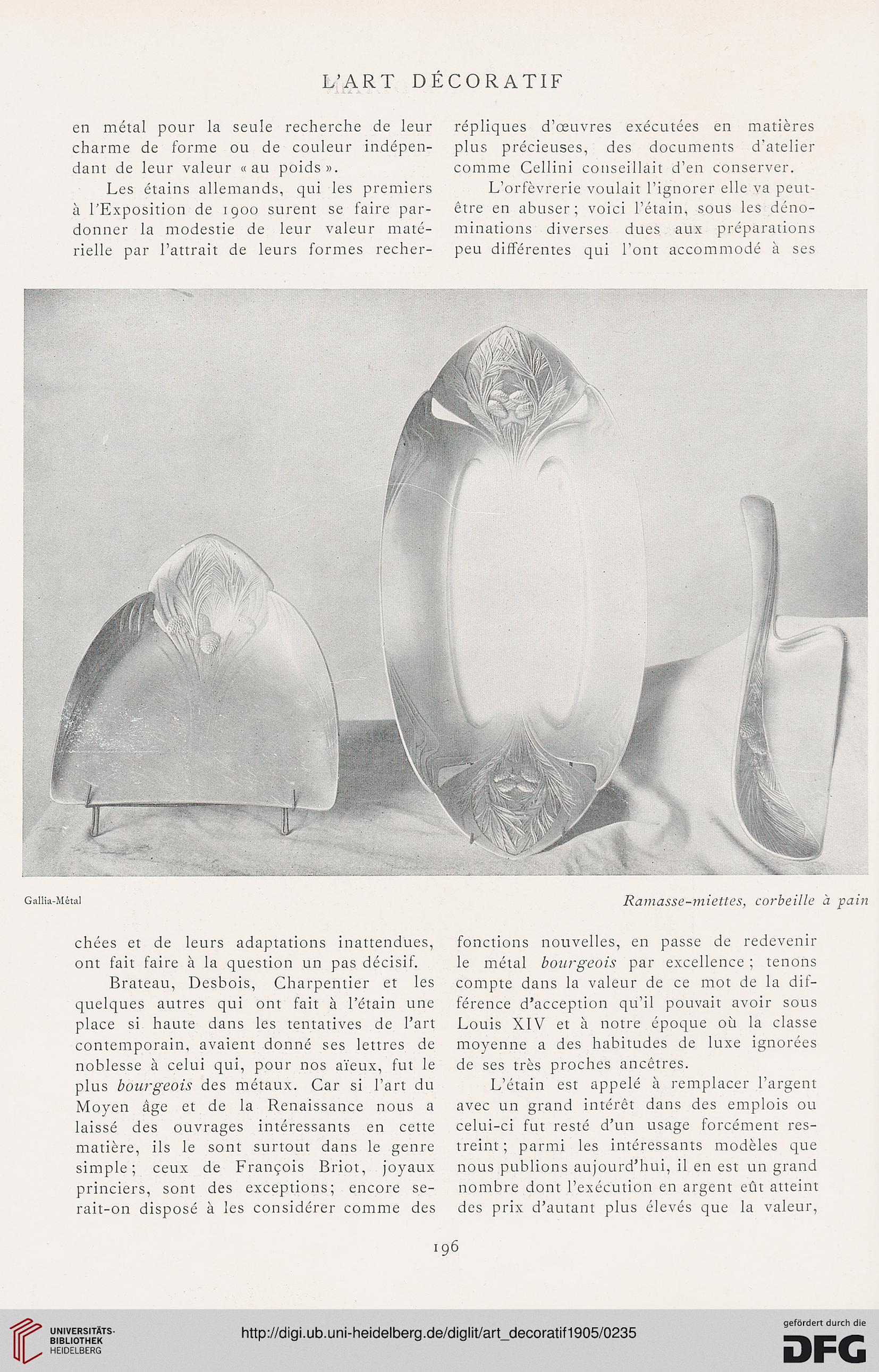

répliques d’œuvres exécutées en matières

plus précieuses, des documents d’atelier

comme Cellini conseillait d’en conserver.

L’orfèvrerie voulait l’ignorer elle va peut-

être en abuser; voici l’étain, sous les déno-

minations diverses dues aux préparations

peu différentes qui l’ont accommodé à ses

chées et de leurs adaptations inattendues,

ont fait faire à la question un pas décisif.

Brateau, Desbois, Charpentier et les

quelques autres qui ont fait à l’étain une

place si haute dans les tentatives de l’art

contemporain, avaient donné ses lettres de

noblesse à celui qui, pour nos aïeux, fut le

plus bourgeois des métaux. Car si l’art du

Moyen âge et de la Renaissance nous a

laissé des ouvrages intéressants en cette

matière, ils le sont surtout dans le genre

simple; ceux de François Briot, joyaux

princiers, sont des exceptions; encore se-

rait-on disposé à les considérer comme des

fonctions nouvelles, en passe de redevenir

le métal bourgeois par excellence ; tenons

compte dans la valeur de ce mot de la dif-

férence d’acception qu’il pouvait avoir sous

Louis XIV et à notre époque où la classe

moyenne a des habitudes de luxe ignorées

de ses très proches ancêtres.

L’étain est appelé à remplacer l’argent

avec un grand intérêt dans des emplois ou

celui-ci fut resté d’un usage forcément res-

treint ; parmi les intéressants modèles que

nous publions aujourd’hui, il en est un grand

nombre dont l’exécution en argent eût atteint

des prix d’autant plus élevés que la valeur,

i g6

en métal pour la seule recherche de leur

charme de forme ou de couleur indépen-

dant de leur valeur «au poids».

Les étains allemands, qui les premiers

à l’Exposition de igoo surent se faire par-

donner la modestie de leur valeur maté-

rielle par l’attrait de leurs formes recher-

répliques d’œuvres exécutées en matières

plus précieuses, des documents d’atelier

comme Cellini conseillait d’en conserver.

L’orfèvrerie voulait l’ignorer elle va peut-

être en abuser; voici l’étain, sous les déno-

minations diverses dues aux préparations

peu différentes qui l’ont accommodé à ses

chées et de leurs adaptations inattendues,

ont fait faire à la question un pas décisif.

Brateau, Desbois, Charpentier et les

quelques autres qui ont fait à l’étain une

place si haute dans les tentatives de l’art

contemporain, avaient donné ses lettres de

noblesse à celui qui, pour nos aïeux, fut le

plus bourgeois des métaux. Car si l’art du

Moyen âge et de la Renaissance nous a

laissé des ouvrages intéressants en cette

matière, ils le sont surtout dans le genre

simple; ceux de François Briot, joyaux

princiers, sont des exceptions; encore se-

rait-on disposé à les considérer comme des

fonctions nouvelles, en passe de redevenir

le métal bourgeois par excellence ; tenons

compte dans la valeur de ce mot de la dif-

férence d’acception qu’il pouvait avoir sous

Louis XIV et à notre époque où la classe

moyenne a des habitudes de luxe ignorées

de ses très proches ancêtres.

L’étain est appelé à remplacer l’argent

avec un grand intérêt dans des emplois ou

celui-ci fut resté d’un usage forcément res-

treint ; parmi les intéressants modèles que

nous publions aujourd’hui, il en est un grand

nombre dont l’exécution en argent eût atteint

des prix d’autant plus élevés que la valeur,

i g6