6

Mi

_s.-

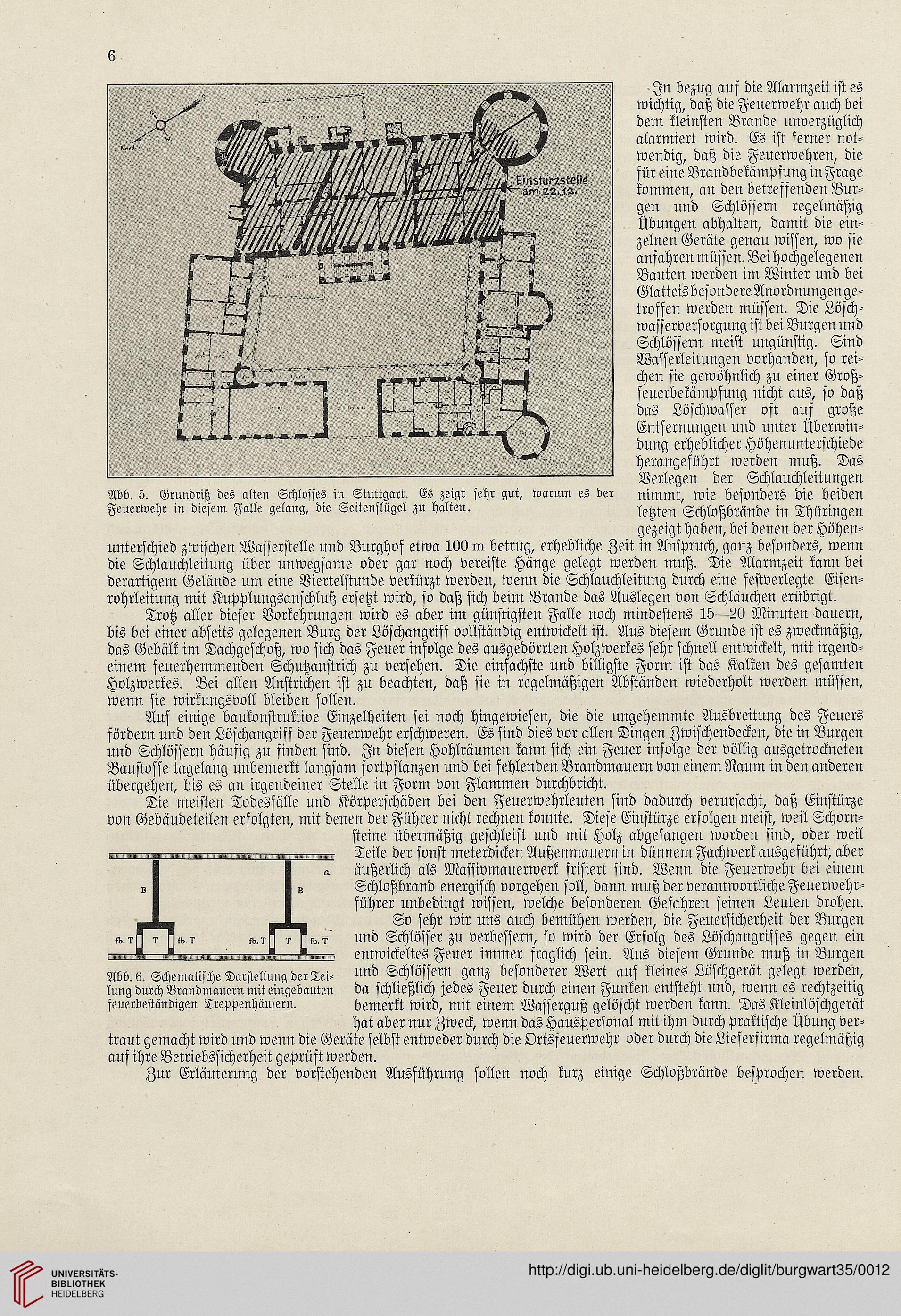

Abb. 5. Grundriß des alten Schlosses in Stuttgart. Es zeigt sehr gut, warum es der

Feuerwehr in diesem Falle gelang, die Seitenflügel zu halten.

In bezug auf die Alarmzeit ist es

wichtig, daß die Feuerwehr auch bei

dem kleinsten Brande unverzüglich

alarmiert wird. Es ist ferner not-

wendig, daß die Feuerwehren, die

für eine Brandbekämpfung in Frage

kommen, ml den betreffenden Bur-

gen und Schlössern regelmäßig

Übungen abhalten, damit die ein-

zelnen Geräte genau wissen, wo sie

anfahren müssen. Bei hochgelegenen

Bauten werden im Winter und bei

Glatteis besondere Anordnungen ge-

troffen werden müssen. Die Lösch-

wasserversorgung ist bei Burgen und

Schlössern meist ungünstig. Sind

Wasserleitungen vorhanden, so rei-

chen sie gewöhnlich zu einer Groß-

feuerbekümpfung nicht aus, so daß

das Löschwasser oft auf große

Entfernungen und unter Überwin-

dung erheblicher Höhenunterschiede

herangeführt werden muß. Das

Verlegen der Schlauchleitungen

nimmt, wie besonders die beiden

letzten Schloßbrände in Thüringen

gezeigt haben, bei denen der Höhen-

unterschied zwischen Wasserstelle und Burghof etwa 100 m betrug, erhebliche Zeit in Anspruch, ganz besonders, wenn

die Schlauchleitung über unwegsame oder gar noch vereiste Hänge gelegt werden muß. Die Alarmzeit kann bei

derartigem Gelände um eine Viertelstunde verkürzt werden, wenn die Schlauchleitung durch eine festverlegte Eisen-

rohrleitung mit Kupplungsanschluß ersetzt wird, so daß sich beim Brande das Auslegen von Schläuchen erübrigt.

Trotz alter dieser Vorkehrungen wird es aber im günstigsten Falle noch mindestens 15—20 Minuten dauern,

bis bei einer abseits gelegenen Burg der Löschangriff vollständig entwickelt ist. Aus diesem Grunde ist es zweckmäßig,

das Gebälk im Dachgeschoß, wo sich das Feuer infolge des ausgedörrten Holzwerkes sehr schnell entwickelt, mit irgend-

einem feuerhemmenden Schutzanstrich zu versehen. Die einfachste und billigste Form ist das Kalken des gesamten

Holzwerkes. Bei allen Anstrichen ist zu beachten, daß sie in regelmäßigen Abständen wiederholt werden müssen,

wenn sie wirkungsvoll bleiben sollen.

Auf einige baukonstruktive Einzelheiten sei noch hingewiesen, die die ungehemmte Ausbreitung des Feuers

fördern und den Löschangriff der Feuerwehr erschweren. Es sind dies vor allen Dingen Zwischendecken, die in Burgen

und Schlössern häufig zu finden sind. In diesen Hohlräumen kann sich ein Feuer infolge der völlig ausgetrockneten

Baustoffe tagelang unbemerkt langsam fortpflanzen und bei fehlenden Brandmauern von einem Raum in den anderen

übergehen, bis es an irgendeiner Stelle in Form von Flammen durchbricht.

Die meisten Todesfälle und Körperschäden bei den Feuerwehrleuten sind dadurch verursacht, daß Einstürze

von Gebäudeteilen erfolgten, mit denen der Führer nicht rechnen konnte. Diese Einstürze erfolgen meist, weil Schorn-

steine übermäßig geschleift und mit Holz abgefangeu worden sind, oder weil

Teile der sonst meterdicken Außenmauern in dünnem Fachwerk ausgeführt, aber

äußerlich als Massivmauerwerk frisiert sind. Wenn die Feuerwehr bei einem

Schloßbrand energisch Vorgehen soll, dann muß der Verantwortliche Feuerwehr-

führer unbedingt wissen, welche besonderen Gefahren seinen Leuten drohen.

So sehr wir uns auch bemühen werden, die Feuersicherheit der Burgen

und Schlösser zu verbessern, so wird der Erfolg des Löschangriffes gegen ein

entwickeltes Feuer immer fraglich sein. Aus diesem Grunde muß in Burgen

und Schlössern ganz besonderer Wert auf kleines Löschgerät gelegt werden,

da schließlich jedes Feuer durch einen Funken entsteht und, wenn es rechtzeitig

bemerkt wird, mit einem Wasserguß gelöscht werden kann. Das Kleinlöschgerät

hat aber nur Zweck, wenn das Hauspersonal mit ihm durch praktische Übung ver-

traut gemacht wird und wenn die Geräte selbst entweder durch die Ortsseuerwehr oder durch die Lieferfirma regelmäßig

auf ihre Betriebssicherheit geprüft werden.

Zur Erläuterung der vorstehenden Ausführung sollen noch kurz einige Schloßbrände besprochen werden.

n>. ?>

!l i' I!

fb.i'

ib.7

^ i' !

1 ld. 1-

Abb. 6. Schematische Darstellung der Tei-

lung durch Brandmauern mit eingebauten

feuerbeständigen Treppenhäusern.

Mi

_s.-

Abb. 5. Grundriß des alten Schlosses in Stuttgart. Es zeigt sehr gut, warum es der

Feuerwehr in diesem Falle gelang, die Seitenflügel zu halten.

In bezug auf die Alarmzeit ist es

wichtig, daß die Feuerwehr auch bei

dem kleinsten Brande unverzüglich

alarmiert wird. Es ist ferner not-

wendig, daß die Feuerwehren, die

für eine Brandbekämpfung in Frage

kommen, ml den betreffenden Bur-

gen und Schlössern regelmäßig

Übungen abhalten, damit die ein-

zelnen Geräte genau wissen, wo sie

anfahren müssen. Bei hochgelegenen

Bauten werden im Winter und bei

Glatteis besondere Anordnungen ge-

troffen werden müssen. Die Lösch-

wasserversorgung ist bei Burgen und

Schlössern meist ungünstig. Sind

Wasserleitungen vorhanden, so rei-

chen sie gewöhnlich zu einer Groß-

feuerbekümpfung nicht aus, so daß

das Löschwasser oft auf große

Entfernungen und unter Überwin-

dung erheblicher Höhenunterschiede

herangeführt werden muß. Das

Verlegen der Schlauchleitungen

nimmt, wie besonders die beiden

letzten Schloßbrände in Thüringen

gezeigt haben, bei denen der Höhen-

unterschied zwischen Wasserstelle und Burghof etwa 100 m betrug, erhebliche Zeit in Anspruch, ganz besonders, wenn

die Schlauchleitung über unwegsame oder gar noch vereiste Hänge gelegt werden muß. Die Alarmzeit kann bei

derartigem Gelände um eine Viertelstunde verkürzt werden, wenn die Schlauchleitung durch eine festverlegte Eisen-

rohrleitung mit Kupplungsanschluß ersetzt wird, so daß sich beim Brande das Auslegen von Schläuchen erübrigt.

Trotz alter dieser Vorkehrungen wird es aber im günstigsten Falle noch mindestens 15—20 Minuten dauern,

bis bei einer abseits gelegenen Burg der Löschangriff vollständig entwickelt ist. Aus diesem Grunde ist es zweckmäßig,

das Gebälk im Dachgeschoß, wo sich das Feuer infolge des ausgedörrten Holzwerkes sehr schnell entwickelt, mit irgend-

einem feuerhemmenden Schutzanstrich zu versehen. Die einfachste und billigste Form ist das Kalken des gesamten

Holzwerkes. Bei allen Anstrichen ist zu beachten, daß sie in regelmäßigen Abständen wiederholt werden müssen,

wenn sie wirkungsvoll bleiben sollen.

Auf einige baukonstruktive Einzelheiten sei noch hingewiesen, die die ungehemmte Ausbreitung des Feuers

fördern und den Löschangriff der Feuerwehr erschweren. Es sind dies vor allen Dingen Zwischendecken, die in Burgen

und Schlössern häufig zu finden sind. In diesen Hohlräumen kann sich ein Feuer infolge der völlig ausgetrockneten

Baustoffe tagelang unbemerkt langsam fortpflanzen und bei fehlenden Brandmauern von einem Raum in den anderen

übergehen, bis es an irgendeiner Stelle in Form von Flammen durchbricht.

Die meisten Todesfälle und Körperschäden bei den Feuerwehrleuten sind dadurch verursacht, daß Einstürze

von Gebäudeteilen erfolgten, mit denen der Führer nicht rechnen konnte. Diese Einstürze erfolgen meist, weil Schorn-

steine übermäßig geschleift und mit Holz abgefangeu worden sind, oder weil

Teile der sonst meterdicken Außenmauern in dünnem Fachwerk ausgeführt, aber

äußerlich als Massivmauerwerk frisiert sind. Wenn die Feuerwehr bei einem

Schloßbrand energisch Vorgehen soll, dann muß der Verantwortliche Feuerwehr-

führer unbedingt wissen, welche besonderen Gefahren seinen Leuten drohen.

So sehr wir uns auch bemühen werden, die Feuersicherheit der Burgen

und Schlösser zu verbessern, so wird der Erfolg des Löschangriffes gegen ein

entwickeltes Feuer immer fraglich sein. Aus diesem Grunde muß in Burgen

und Schlössern ganz besonderer Wert auf kleines Löschgerät gelegt werden,

da schließlich jedes Feuer durch einen Funken entsteht und, wenn es rechtzeitig

bemerkt wird, mit einem Wasserguß gelöscht werden kann. Das Kleinlöschgerät

hat aber nur Zweck, wenn das Hauspersonal mit ihm durch praktische Übung ver-

traut gemacht wird und wenn die Geräte selbst entweder durch die Ortsseuerwehr oder durch die Lieferfirma regelmäßig

auf ihre Betriebssicherheit geprüft werden.

Zur Erläuterung der vorstehenden Ausführung sollen noch kurz einige Schloßbrände besprochen werden.

n>. ?>

!l i' I!

fb.i'

ib.7

^ i' !

1 ld. 1-

Abb. 6. Schematische Darstellung der Tei-

lung durch Brandmauern mit eingebauten

feuerbeständigen Treppenhäusern.