28

steht beim Tor der mächtige „Schwarze Turm", ein Sinn-

bild deutscher Wehr und Wachsamkeit, noch sind die Um-

fassungswände des Saalbaus mit den prachtvollen roma-

nischen Säulenfenstern hoch über der Eger erhalten und

erstaunlich gut hat die Kapelle daneben den zerstörenden

Kräften der Jahrhunderte Widerstand geleistet; alles zu-

sammen ist nichts anderes als eine ins Repräsentative ge-

steigerte Hausburg. Nahe des Kaiserhauses sind noch Spu-

ren eines runden Turmes zu sehen, der vielleicht Vorläu-

fer des bereits erwähnten, weiter vorgeschobenen Buckel-

guaderturms war. Wir kennen die Torkapelle von der

Ruine Bösig; die Pfalzkapelle in Eger bedeutet einen wei-

teren Schritt in der Entwicklung der Burgkapellen. Hier

ist ein oberer, einst wohl durch einen Gang mit dem Pa-

las verbundener Kultraum vorhanden; er steht mit einem

zweiten darunterliegenden durch eine Öffnung in der Decke

in Verbindung und so konnte der Kaiser, ohne mit dem

Gefolge in Berührung zu kommen, dem Gesamtgottesdienst

beiwohnen. Diese Art der Doppelkapelle ist keine Einzel-

erscheinung, sie findet sich zum Beispiel auf der Reichs-

burg Nürnberg, ja auch aus kleineren Burgsitzen, wie aut

Gösting in Steiermark oder auf Stein in Kärnten. Sie

liegt auf dem Wege der Wandlung der reinen Familien-

burgkapelle zum Gemeindekultraum: mehr und mehr wird

es der Burggemeinde ermöglicht, dem Gottesdienst beizu-

wohnen, mehr und mehr stellt sich andererseits die Burg-

berrschaft aus dem Kreis der Gemeinde als Herrenfamilie

heraus.

In Südböhmen an der oberen Moldau kommen wir

in das einstige Herrschaftsgebiet der Wittigonen. Von

Bayern stammend, haben sie vom Mühlviertel aus das

Land erschlossen. 1240 wird erstmalig Krummau als ihr

Besitz erwähnt, 1255 Rosenberg, und von beiden Bur-

gen gingen in der Folgezeit Zweige dieser einst mächtigen

Familie aus. So mag es kein Zufall sein, daß die beiden

stolzen Festen so manche Ähnlichkeit miteinander aufweisen;

es ist ein Gleichklang, der schon in der Wahl des Burggelän-

des selbst liegt. In beiden Fällen handelt es sich um lang-

gestreckte schmale Rücken, die durch ihre besondere Gestaltung den hier erstellten Burgen strenge Fesseln in ihrer

Weiterentwicklung auferlegen mußten. Folge der Schmalheit des Krummauer Rückens ist die imposant in die Länge

gedehnte Gebäudefront, die sich kühn über der Moldau aufbaut, und es war ein langer Weg durch Gemächer und Flure,

bis wir bei der Besichtigung des Schlosses die oberste Terrasse erreicht hatten. Doch mit diesem Hochschloß ist hier

die Längsdehnung des Gesamtkomplexes nicht abgeschlossen, es legt sich davor noch eine Borburg mit weitem Hof,

der zu den beiden engen oberen Hofräumen in starkem Gegensatz steht. Und damit nicht genug, vor der Vorburg

lag einst der Tummelplatz für die ritterlichen Kampfspiele; so entwickelte sich die Feste in drei hintereinander ge-

staffelten, jeweils durch tiefe Gräben voneinander getrennten Abschnitten. Uber dem letzten Graben übernahm eine

starke Ringmauer die nötige Rückendeckung. Der mächtige runde Turm der Vorburg gleicht auffallend den Berg-

frieden von Friedland und Lümberg, nicht allein in der runden Grundform, auch der barocke Aufbau mit dem

zierlichen Säulenrundgang und dem mehrstöckigen Zwiebelhelm findet sich dort in derselben Form wieder. Dieser

Turm ist das Wahrzeichen der Burg wie der Stadt, die ihr zu Füßen unter dem Schloßfels liegt und zusammen mit

der in Renaissance- und Barockzeit ausgebauten Feste eine architektonische Einheit bildet.

Das kleinere Rosenberg moldauaufwärts verfügt ebenso über einen hohen runden Turm im Vorgelände

der Hauptburg. Wieder zieht sich die Gesamtanlage durch das Geländerelief gezwungen, stark in die Länge; sie

ist durch tiefe Gräben in zwei Abschnitte geteilt, und der kleine, noch bäuerliche Markt schmiegt sich, wie Krum-

mau, in eine Moldauschlinge. Die schöne Idee des Schloßherrn, die alte Feste zu einem Familienmuseum aus-

zubauen, sie hat im Verein mit der Umgestaltung in romantischer Zeit, welcher der Viereckturm über der Kapelle

seine Entstehung verdankt, der baugeschichtlichen Forschung die Arbeit nicht erleichtert; man wird jedoch weder bei

Krummau, noch bei Rosenberg fehlgehen, wenn man diese kühnen Zeugen deutscher Kulturarbeit in die Reihe

der Hausburgen stellt. Nicht anders als bei dem bäuerlichen Siedlungswesen hat auch im Burgenbau immer die

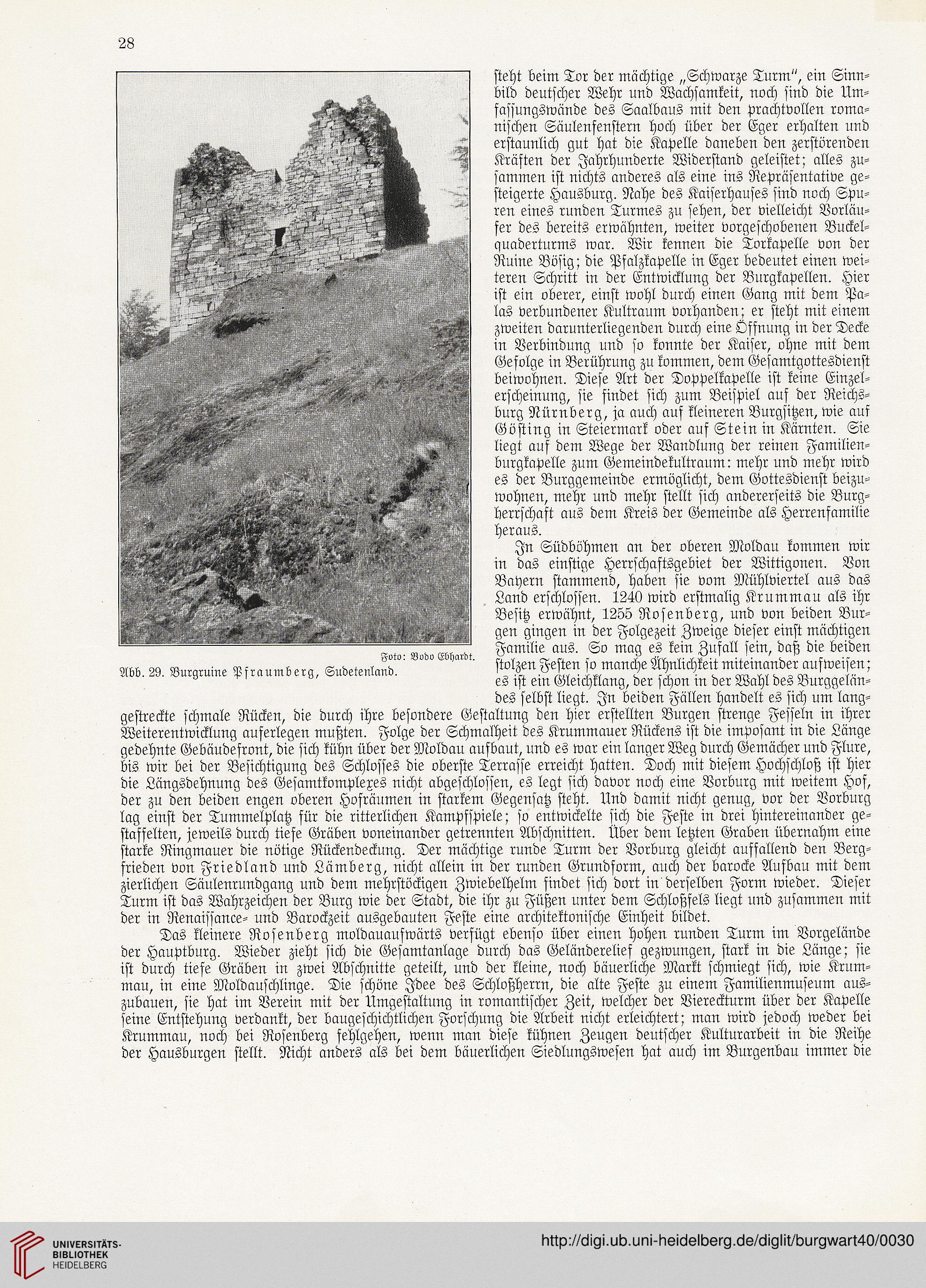

Foto: Bodo Ebhardt

Abb. 29. Burgruine Pfraumberg, Sudetenland.

steht beim Tor der mächtige „Schwarze Turm", ein Sinn-

bild deutscher Wehr und Wachsamkeit, noch sind die Um-

fassungswände des Saalbaus mit den prachtvollen roma-

nischen Säulenfenstern hoch über der Eger erhalten und

erstaunlich gut hat die Kapelle daneben den zerstörenden

Kräften der Jahrhunderte Widerstand geleistet; alles zu-

sammen ist nichts anderes als eine ins Repräsentative ge-

steigerte Hausburg. Nahe des Kaiserhauses sind noch Spu-

ren eines runden Turmes zu sehen, der vielleicht Vorläu-

fer des bereits erwähnten, weiter vorgeschobenen Buckel-

guaderturms war. Wir kennen die Torkapelle von der

Ruine Bösig; die Pfalzkapelle in Eger bedeutet einen wei-

teren Schritt in der Entwicklung der Burgkapellen. Hier

ist ein oberer, einst wohl durch einen Gang mit dem Pa-

las verbundener Kultraum vorhanden; er steht mit einem

zweiten darunterliegenden durch eine Öffnung in der Decke

in Verbindung und so konnte der Kaiser, ohne mit dem

Gefolge in Berührung zu kommen, dem Gesamtgottesdienst

beiwohnen. Diese Art der Doppelkapelle ist keine Einzel-

erscheinung, sie findet sich zum Beispiel auf der Reichs-

burg Nürnberg, ja auch aus kleineren Burgsitzen, wie aut

Gösting in Steiermark oder auf Stein in Kärnten. Sie

liegt auf dem Wege der Wandlung der reinen Familien-

burgkapelle zum Gemeindekultraum: mehr und mehr wird

es der Burggemeinde ermöglicht, dem Gottesdienst beizu-

wohnen, mehr und mehr stellt sich andererseits die Burg-

berrschaft aus dem Kreis der Gemeinde als Herrenfamilie

heraus.

In Südböhmen an der oberen Moldau kommen wir

in das einstige Herrschaftsgebiet der Wittigonen. Von

Bayern stammend, haben sie vom Mühlviertel aus das

Land erschlossen. 1240 wird erstmalig Krummau als ihr

Besitz erwähnt, 1255 Rosenberg, und von beiden Bur-

gen gingen in der Folgezeit Zweige dieser einst mächtigen

Familie aus. So mag es kein Zufall sein, daß die beiden

stolzen Festen so manche Ähnlichkeit miteinander aufweisen;

es ist ein Gleichklang, der schon in der Wahl des Burggelän-

des selbst liegt. In beiden Fällen handelt es sich um lang-

gestreckte schmale Rücken, die durch ihre besondere Gestaltung den hier erstellten Burgen strenge Fesseln in ihrer

Weiterentwicklung auferlegen mußten. Folge der Schmalheit des Krummauer Rückens ist die imposant in die Länge

gedehnte Gebäudefront, die sich kühn über der Moldau aufbaut, und es war ein langer Weg durch Gemächer und Flure,

bis wir bei der Besichtigung des Schlosses die oberste Terrasse erreicht hatten. Doch mit diesem Hochschloß ist hier

die Längsdehnung des Gesamtkomplexes nicht abgeschlossen, es legt sich davor noch eine Borburg mit weitem Hof,

der zu den beiden engen oberen Hofräumen in starkem Gegensatz steht. Und damit nicht genug, vor der Vorburg

lag einst der Tummelplatz für die ritterlichen Kampfspiele; so entwickelte sich die Feste in drei hintereinander ge-

staffelten, jeweils durch tiefe Gräben voneinander getrennten Abschnitten. Uber dem letzten Graben übernahm eine

starke Ringmauer die nötige Rückendeckung. Der mächtige runde Turm der Vorburg gleicht auffallend den Berg-

frieden von Friedland und Lümberg, nicht allein in der runden Grundform, auch der barocke Aufbau mit dem

zierlichen Säulenrundgang und dem mehrstöckigen Zwiebelhelm findet sich dort in derselben Form wieder. Dieser

Turm ist das Wahrzeichen der Burg wie der Stadt, die ihr zu Füßen unter dem Schloßfels liegt und zusammen mit

der in Renaissance- und Barockzeit ausgebauten Feste eine architektonische Einheit bildet.

Das kleinere Rosenberg moldauaufwärts verfügt ebenso über einen hohen runden Turm im Vorgelände

der Hauptburg. Wieder zieht sich die Gesamtanlage durch das Geländerelief gezwungen, stark in die Länge; sie

ist durch tiefe Gräben in zwei Abschnitte geteilt, und der kleine, noch bäuerliche Markt schmiegt sich, wie Krum-

mau, in eine Moldauschlinge. Die schöne Idee des Schloßherrn, die alte Feste zu einem Familienmuseum aus-

zubauen, sie hat im Verein mit der Umgestaltung in romantischer Zeit, welcher der Viereckturm über der Kapelle

seine Entstehung verdankt, der baugeschichtlichen Forschung die Arbeit nicht erleichtert; man wird jedoch weder bei

Krummau, noch bei Rosenberg fehlgehen, wenn man diese kühnen Zeugen deutscher Kulturarbeit in die Reihe

der Hausburgen stellt. Nicht anders als bei dem bäuerlichen Siedlungswesen hat auch im Burgenbau immer die

Foto: Bodo Ebhardt

Abb. 29. Burgruine Pfraumberg, Sudetenland.