179

könnte*), verbietet der Gegenstand in der Linken. Oarrneoi 8toria äsll' ^rts

Eristiana V, 8. 30, und äs Rossi: DsIIs ima^ini, äi s. Ouisspps nsi nionu-

insnti äsi priini oinc^us sssoli Lull. ^pr. 1865 haben das Instrument für

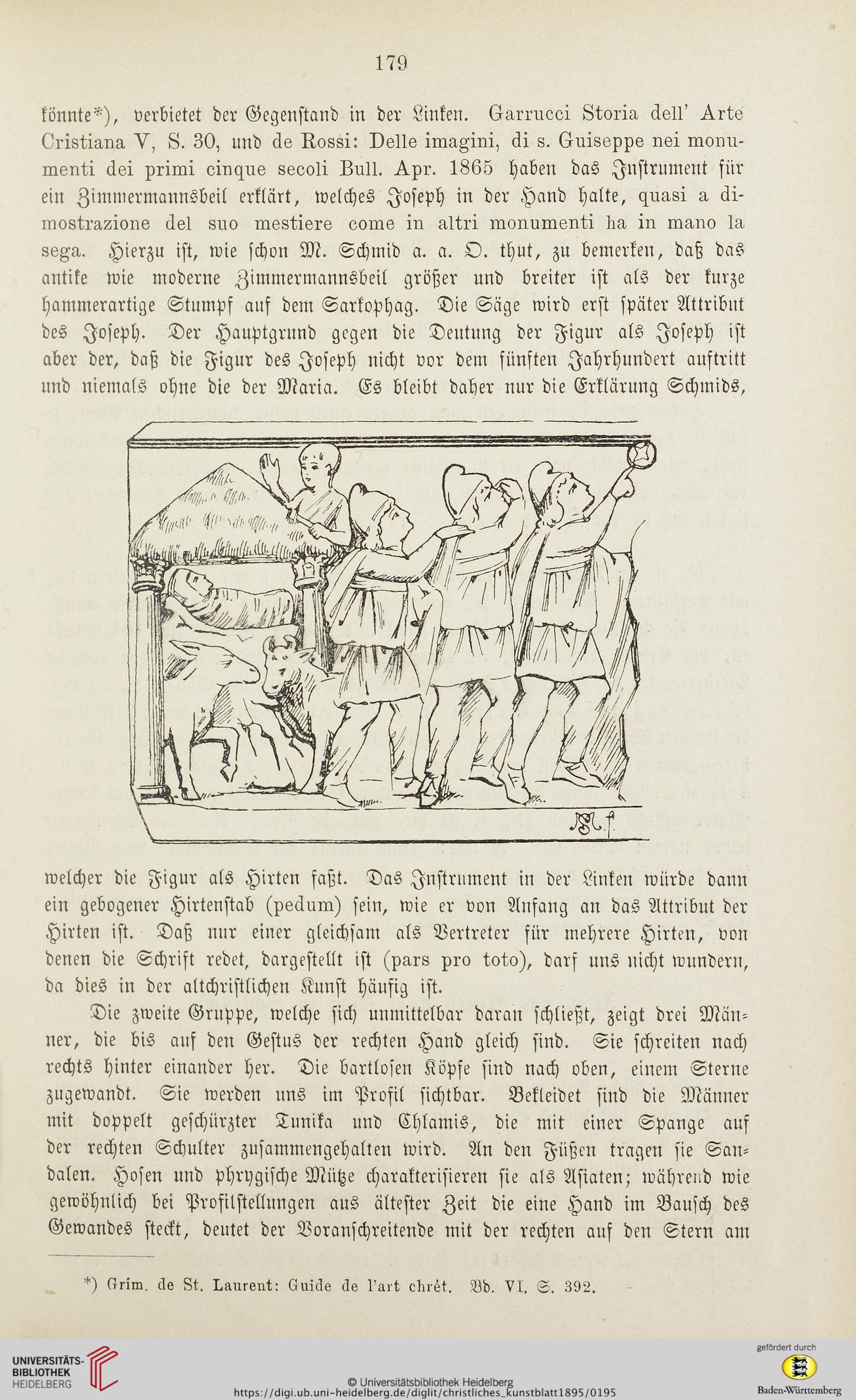

ein Zinnnermannsbeil erklärt, welches Joseph in der Hand halte, cguasi a äi-

mostra^ions äsi suo rnsstisrs oonrs in altri inonuinsnti Im in rnnno In

ssAN. Hierzu ist, wie schon M. Schmid a. a. O. thut, zu bemerken, daß das

antike wie moderne Zimmermannsbeil größer und breiter ist als der kurze

hammerartige Stumpf auf dem Sarkophag. Die Säge wird erst später Attribut

des Joseph. Der Hauptgrund gegen die Deutung der Figur als Joseph ist

aber der, daß die Figur des Joseph nicht vor dem fünften Jahrhundert auftritt

und niemals ohne die der Maria. Es bleibt daher nur die Erklärung Schmids,

welcher die Figur als Hirten faßt. Das Instrument in der Linken würde dann

ein gebogener Hirtenstab (psäuni) sein, wie er von Anfang an das Attribut der

Hirten ist. Daß nur einer gleichsam als Vertreter für mehrere Hirten, von

denen die Schrift redet, dargestellt ist (pars pro toto), darf uns nicht wundern,

da dies in der altchristlichen Kunst häufig ist.

Die zweite Gruppe, welche sich unmittelbar daran schließt, zeigt drei Män-

ner, die bis auf den Gestus der rechten Hand gleich sind. Sie schreiten nach

rechts hinter einander her. Die bartlosen Köpfe sind nach oben, einem Sterne

zugewandt. Sie werden uns im Profil sichtbar. Bekleidet sind die Männer

mit doppelt geschürzter Tunika und Chlamis, die mit einer Spange auf

der rechten Schulter zusammengehallen wird. An den Füßen tragen sie San-

dalen. Hosen und phrpgische Mütze charakterisieren sie als Asiaten; während wie

gewöhnlich bei Profilstellungen aus ältester Zeit die eine Hand im Bausch des

Gewandes steckt, deutet der Voranschreitende mit der rechten auf den Stern am

*) (Iriw. Ü6 8t. I.LUl'ent: 6mcl6 (tö t'ru't eln'ät. Bd. VI. S. 392.

könnte*), verbietet der Gegenstand in der Linken. Oarrneoi 8toria äsll' ^rts

Eristiana V, 8. 30, und äs Rossi: DsIIs ima^ini, äi s. Ouisspps nsi nionu-

insnti äsi priini oinc^us sssoli Lull. ^pr. 1865 haben das Instrument für

ein Zinnnermannsbeil erklärt, welches Joseph in der Hand halte, cguasi a äi-

mostra^ions äsi suo rnsstisrs oonrs in altri inonuinsnti Im in rnnno In

ssAN. Hierzu ist, wie schon M. Schmid a. a. O. thut, zu bemerken, daß das

antike wie moderne Zimmermannsbeil größer und breiter ist als der kurze

hammerartige Stumpf auf dem Sarkophag. Die Säge wird erst später Attribut

des Joseph. Der Hauptgrund gegen die Deutung der Figur als Joseph ist

aber der, daß die Figur des Joseph nicht vor dem fünften Jahrhundert auftritt

und niemals ohne die der Maria. Es bleibt daher nur die Erklärung Schmids,

welcher die Figur als Hirten faßt. Das Instrument in der Linken würde dann

ein gebogener Hirtenstab (psäuni) sein, wie er von Anfang an das Attribut der

Hirten ist. Daß nur einer gleichsam als Vertreter für mehrere Hirten, von

denen die Schrift redet, dargestellt ist (pars pro toto), darf uns nicht wundern,

da dies in der altchristlichen Kunst häufig ist.

Die zweite Gruppe, welche sich unmittelbar daran schließt, zeigt drei Män-

ner, die bis auf den Gestus der rechten Hand gleich sind. Sie schreiten nach

rechts hinter einander her. Die bartlosen Köpfe sind nach oben, einem Sterne

zugewandt. Sie werden uns im Profil sichtbar. Bekleidet sind die Männer

mit doppelt geschürzter Tunika und Chlamis, die mit einer Spange auf

der rechten Schulter zusammengehallen wird. An den Füßen tragen sie San-

dalen. Hosen und phrpgische Mütze charakterisieren sie als Asiaten; während wie

gewöhnlich bei Profilstellungen aus ältester Zeit die eine Hand im Bausch des

Gewandes steckt, deutet der Voranschreitende mit der rechten auf den Stern am

*) (Iriw. Ü6 8t. I.LUl'ent: 6mcl6 (tö t'ru't eln'ät. Bd. VI. S. 392.