34

gerathen sei, bei denen er in der Hofbibliothek noch auf-

bewahrt wird. Vielleicht bestätigt dies die Auffindung eines

zweiten besser erhaltenen Abdrucks in irgend einer mir

noch unbekannten Sammlung.

Das Blättchen ist aber auch gegenständlich von weit

grösserer Bedeutung, als man bisher glaubte, denn es ist

keine gewöhnliche Madonnendarstellung, wie sie das fünf-

zehnteJahrhundert in zahllosen Variationen hervorbrachte,

sondern wir haben darin eine der frühesten gestochenen

Darstellungen des sogenannten Lucas-Bildes vor uns. Ich

glaubte in dem Stich zuerst die „Schöne Maria von Regens-

burg" zu erkennen, welche später durch Altdorfer's Stiche

und Holzschnitte (B. 12, 13, 48, 50,

51) zu einer gewissen Berühmtheit

gelangte, denn die Wiener Madonna

trägt alle äusseren Merkmale des

Gnadenbildes von Regensburg: die

herabhängenden Fransen am rechten

Ärmel, den Stern auf der rechten

Schulter und die hebräischen Buch-

staben am Armelsaume, die Kapuze

und das lange Kleid des Kindes.1

Auch die geringe örtliche Entfer-

nung des Landshuter Stechers von

Regensburg schien diese Hypothese

zu stützen. Dagegen sprach jedoch

der Umstand, dass Mair's Madonna

schwerlich nach 1499 entstanden

sein konnte, da seine datirten Stiche

alle diese Jahreszahl tragen.2 Die

schöne Maria von Regensburg wurde

aber erst 20 Jahre später von Erhard

Haydenreich vor der am 21. März

1519 geweihten Capelle errichtet,

die sseh an Stelle der niedergerissenen

Synagoge erhob, und es ist nicht

anzunehmen, dass Mair so spät noch

gearbeitet habe. — Wie erklärt sseh also die Übereinstim-

mung imCostüm,welche zwischen Mair's Madonna undAlt-

dorfer's Darstellungen der schönen Maria offenbar besteht?

Ein anonymer Holzschnitt im Münchener Cabinet,

datirt: „Pforzheym 1500" gibt darüber Auffchluss.3 Das

Blatt, welches W. Schmidt (laut schriftlicher Mittheilung)

dem Meister der Grüninger'schen Offlein zuschreibt, sleht

zeitlich dem Mair'schen Stich, wenn wir ihn um 1499

ansetzen, sehr nahe. Es zeigte die Halbflgur der Madonna

1 Vergl. J. Springer im Jahrbuch der Königl. Preuss. Kunstsammlungen,

Bd. VII (1886), p. 155.

3 Von den 25 bis jetzt bekannten Blättern des Künstlers sind neun von 1499

datirt (B. 4, 7, 8, 10, 11; P. 16, 17; Wülshire, Cat. II, 377. 6. und 381. 9.) Die Jahres-

zahl 1506 auf der Kreuztragung B. 6 in der Wiener Hof bibliothek scheint mir von

einem spateren Besitzer der Platte hinzugefügt. Auf dem Abdruck der Universitäts-

bibliothek zu Erlangen sehlt sie. Meine auf Heinecken's Mittheilung beruhende

Angabe im Repertorium für Kunstwissenschaft XI. 235. 12,, dass die Jahreszahl in

Wien mit der Feder hinzugefügt sei, ist irrig.

3 Lichtdruck bei W. Schmidt, Die frühesten und seltensten Denkmale des

Holz- und Metallschnitts etc. Nr. 57.

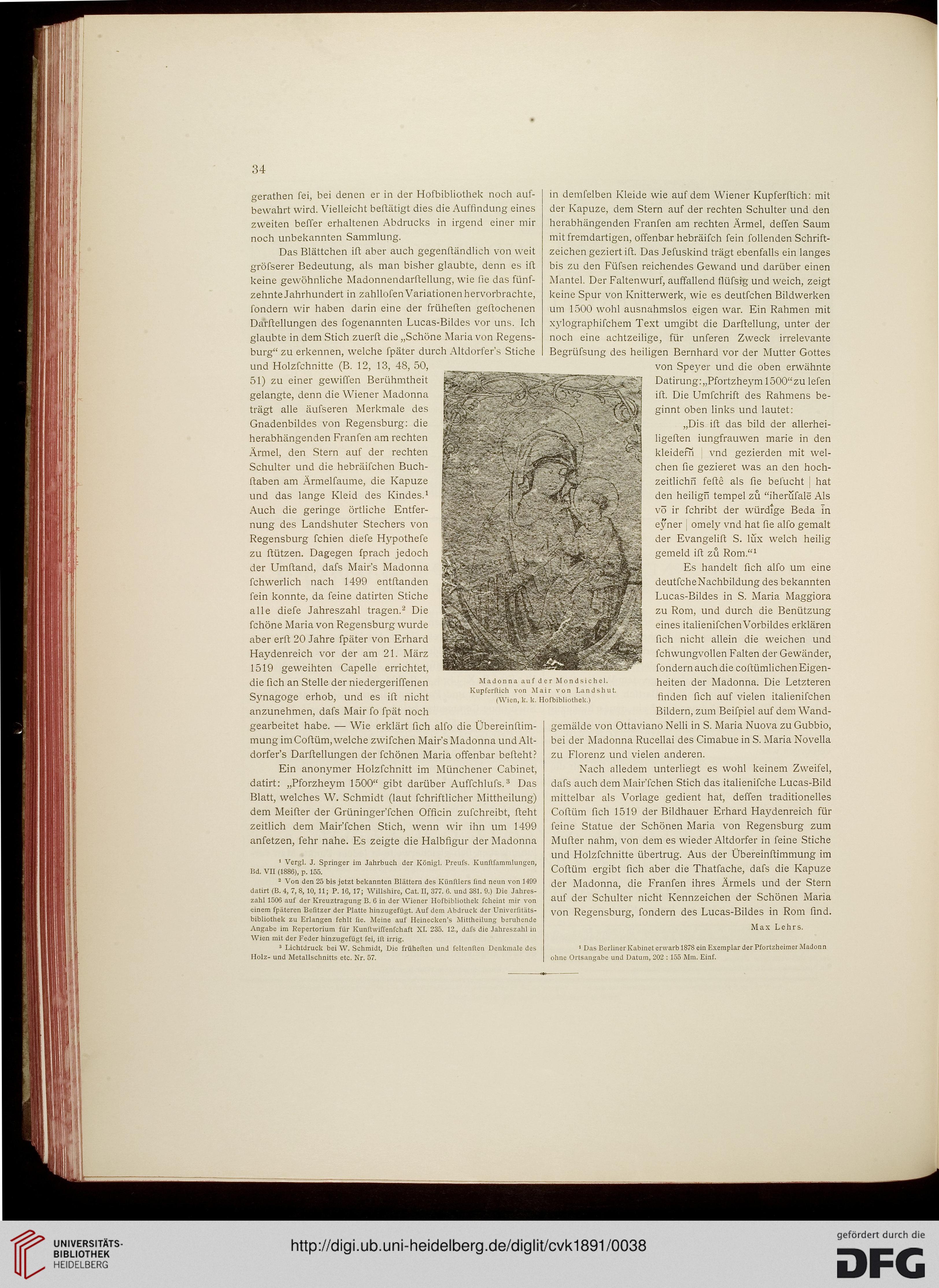

Madonna auf der Mondsichel.

Kupferstich von Mair von Landshut

(Wien, k. k. Hosbibliothek.)

in demselben Kleide wie auf dem Wiener Kupferstich: mit

der Kapuze, dem Stern auf der rechten Schulter und den

herabhängenden Fransen am rechten Ärmel, dessen Saum

mit fremdartigen, offenbar hebräisch sein süllenden Schrift-

zeichen geziert ist. Das Jesuskind trägt ebenfalls ein langes

bis zu den Füssen reichendes Gewand und darüber einen

Mantel. Der Faltenwurf, ausfallend flüssig und weich, zeigt

keine Spur von Knitterwerk, wie es deutsehen Bildwerken

um 1500 wohl ausnahmslos eigen war. Ein Rahmen mit

xylographischem Text umgibt die Darsteilung, unter der

noch eine achtzeilige, für unseren Zweck irrelevante

Begrüssung des heiligen Bernhard vor der Mutter Gottes

von Speyer und die oben erwähnte

Datirung:„Pfortzheym 1500"zu lesen

ist. Die Umschrift des Rahmens be-

ginnt oben links und lautet:

„Dis. ist das bild der allerhei-

ligesten iungfrauwen marie in den

kleidesn vnd gezierden mit wel-

chen sie gezieret was an den hoch-

zeitlichn feste als sse besucht | hat

den heilign tempel zu "iherusale Als

vö ir schribt der würdige Beda in

eyner | omely vnd hat sse also gemalt

der Evangelist S. lux welch heilig

gemeld ist zu Rom."1

Es handelt sseh also um eine

deutscheNachbildung des bekannten

Lucas-Bildes in S. Maria Maggiora

zu Rom, und durch die Benützung

eines italienischenVorbildes erklären

sich nicht allein die weichen und

schwungvollen Falten der Gewänder,

sondern auch die costümlichen Eigen-

heiten der Madonna. Die Letzteren

finden sich auf vielen italienischen

Bildern, zum Beispiel auf dem Wand-

gemälde von Ottaviano Nelli in S. Maria Nuova zu Gubbio,

bei der Madonna Rucellai des Cimabue in S. Maria Novella

zu Florenz und vielen anderen.

Nach alledem unterliegt es wohl keinem Zweifel,

dass auch dem Mair'schen Stich das italienische Lucas-Bild

mittelbar als Vorlage gedient hat, dessen traditionelles

Costüm sich 1519 der Bildhauer Erhard Haydenreich für

seine Statue der Schönen Maria von Regensburg zum

Muster nahm, von dem es wieder Altdorfer in seine Stiche

und Holzschnitte übertrug. Aus der Übereinstimmung im

Costüm ergibt sseh aber die Thatsache, dass die Kapuze

der Madonna, die Fransen ihres Ärmels und der Stern

auf der Schulter nicht Kennzeichen der Schönen Maria

von Regensburg, sondern des Lucas-Bildes in Rom sind.

Max Lehrs.

1 Das Berliner Kabinet erwarb 1878 ein Exemplar der Pfortzheimer Madonn

ohne Ortsangabe und Datum, 202 : 155 Mm. Einf.

gerathen sei, bei denen er in der Hofbibliothek noch auf-

bewahrt wird. Vielleicht bestätigt dies die Auffindung eines

zweiten besser erhaltenen Abdrucks in irgend einer mir

noch unbekannten Sammlung.

Das Blättchen ist aber auch gegenständlich von weit

grösserer Bedeutung, als man bisher glaubte, denn es ist

keine gewöhnliche Madonnendarstellung, wie sie das fünf-

zehnteJahrhundert in zahllosen Variationen hervorbrachte,

sondern wir haben darin eine der frühesten gestochenen

Darstellungen des sogenannten Lucas-Bildes vor uns. Ich

glaubte in dem Stich zuerst die „Schöne Maria von Regens-

burg" zu erkennen, welche später durch Altdorfer's Stiche

und Holzschnitte (B. 12, 13, 48, 50,

51) zu einer gewissen Berühmtheit

gelangte, denn die Wiener Madonna

trägt alle äusseren Merkmale des

Gnadenbildes von Regensburg: die

herabhängenden Fransen am rechten

Ärmel, den Stern auf der rechten

Schulter und die hebräischen Buch-

staben am Armelsaume, die Kapuze

und das lange Kleid des Kindes.1

Auch die geringe örtliche Entfer-

nung des Landshuter Stechers von

Regensburg schien diese Hypothese

zu stützen. Dagegen sprach jedoch

der Umstand, dass Mair's Madonna

schwerlich nach 1499 entstanden

sein konnte, da seine datirten Stiche

alle diese Jahreszahl tragen.2 Die

schöne Maria von Regensburg wurde

aber erst 20 Jahre später von Erhard

Haydenreich vor der am 21. März

1519 geweihten Capelle errichtet,

die sseh an Stelle der niedergerissenen

Synagoge erhob, und es ist nicht

anzunehmen, dass Mair so spät noch

gearbeitet habe. — Wie erklärt sseh also die Übereinstim-

mung imCostüm,welche zwischen Mair's Madonna undAlt-

dorfer's Darstellungen der schönen Maria offenbar besteht?

Ein anonymer Holzschnitt im Münchener Cabinet,

datirt: „Pforzheym 1500" gibt darüber Auffchluss.3 Das

Blatt, welches W. Schmidt (laut schriftlicher Mittheilung)

dem Meister der Grüninger'schen Offlein zuschreibt, sleht

zeitlich dem Mair'schen Stich, wenn wir ihn um 1499

ansetzen, sehr nahe. Es zeigte die Halbflgur der Madonna

1 Vergl. J. Springer im Jahrbuch der Königl. Preuss. Kunstsammlungen,

Bd. VII (1886), p. 155.

3 Von den 25 bis jetzt bekannten Blättern des Künstlers sind neun von 1499

datirt (B. 4, 7, 8, 10, 11; P. 16, 17; Wülshire, Cat. II, 377. 6. und 381. 9.) Die Jahres-

zahl 1506 auf der Kreuztragung B. 6 in der Wiener Hof bibliothek scheint mir von

einem spateren Besitzer der Platte hinzugefügt. Auf dem Abdruck der Universitäts-

bibliothek zu Erlangen sehlt sie. Meine auf Heinecken's Mittheilung beruhende

Angabe im Repertorium für Kunstwissenschaft XI. 235. 12,, dass die Jahreszahl in

Wien mit der Feder hinzugefügt sei, ist irrig.

3 Lichtdruck bei W. Schmidt, Die frühesten und seltensten Denkmale des

Holz- und Metallschnitts etc. Nr. 57.

Madonna auf der Mondsichel.

Kupferstich von Mair von Landshut

(Wien, k. k. Hosbibliothek.)

in demselben Kleide wie auf dem Wiener Kupferstich: mit

der Kapuze, dem Stern auf der rechten Schulter und den

herabhängenden Fransen am rechten Ärmel, dessen Saum

mit fremdartigen, offenbar hebräisch sein süllenden Schrift-

zeichen geziert ist. Das Jesuskind trägt ebenfalls ein langes

bis zu den Füssen reichendes Gewand und darüber einen

Mantel. Der Faltenwurf, ausfallend flüssig und weich, zeigt

keine Spur von Knitterwerk, wie es deutsehen Bildwerken

um 1500 wohl ausnahmslos eigen war. Ein Rahmen mit

xylographischem Text umgibt die Darsteilung, unter der

noch eine achtzeilige, für unseren Zweck irrelevante

Begrüssung des heiligen Bernhard vor der Mutter Gottes

von Speyer und die oben erwähnte

Datirung:„Pfortzheym 1500"zu lesen

ist. Die Umschrift des Rahmens be-

ginnt oben links und lautet:

„Dis. ist das bild der allerhei-

ligesten iungfrauwen marie in den

kleidesn vnd gezierden mit wel-

chen sie gezieret was an den hoch-

zeitlichn feste als sse besucht | hat

den heilign tempel zu "iherusale Als

vö ir schribt der würdige Beda in

eyner | omely vnd hat sse also gemalt

der Evangelist S. lux welch heilig

gemeld ist zu Rom."1

Es handelt sseh also um eine

deutscheNachbildung des bekannten

Lucas-Bildes in S. Maria Maggiora

zu Rom, und durch die Benützung

eines italienischenVorbildes erklären

sich nicht allein die weichen und

schwungvollen Falten der Gewänder,

sondern auch die costümlichen Eigen-

heiten der Madonna. Die Letzteren

finden sich auf vielen italienischen

Bildern, zum Beispiel auf dem Wand-

gemälde von Ottaviano Nelli in S. Maria Nuova zu Gubbio,

bei der Madonna Rucellai des Cimabue in S. Maria Novella

zu Florenz und vielen anderen.

Nach alledem unterliegt es wohl keinem Zweifel,

dass auch dem Mair'schen Stich das italienische Lucas-Bild

mittelbar als Vorlage gedient hat, dessen traditionelles

Costüm sich 1519 der Bildhauer Erhard Haydenreich für

seine Statue der Schönen Maria von Regensburg zum

Muster nahm, von dem es wieder Altdorfer in seine Stiche

und Holzschnitte übertrug. Aus der Übereinstimmung im

Costüm ergibt sseh aber die Thatsache, dass die Kapuze

der Madonna, die Fransen ihres Ärmels und der Stern

auf der Schulter nicht Kennzeichen der Schönen Maria

von Regensburg, sondern des Lucas-Bildes in Rom sind.

Max Lehrs.

1 Das Berliner Kabinet erwarb 1878 ein Exemplar der Pfortzheimer Madonn

ohne Ortsangabe und Datum, 202 : 155 Mm. Einf.