132

Georg Habicli:

freiend auf die künstlerische Behandlung der

Medaille gewirkt. Jetzt, da die Medaille ganz

ausschliesslich

in den Händen

eines besonde-

ren Kunst-Ge-

werbes lag, er-

starrte sie bald

in typischer

Tradition. Die

Technik ver-

vollkommnete

sich wohl stän-

dig infolge die-

ses handwerk-

lichen Betriebs,

aber gerade die

an Virtuosität

streifende Ge-

schicklichkeit

war es, die den

Geist vertrieb.

Der üble Zu-

stand der Me-

daille in diesem

Jahrhundert,

der erst in un-

seren Tagen

langsam über-

wunden zu

werden be-

ginnt, wurzelt

jedoch nicht in der Zopf- und Rokoko-

Periode, deren Erzeugnissen man immerhin

Gewandtheit und Leichtigkeit des Schaffens

zuerkennen muss: den eigentlichen Ruin hat

vielmehr hier wie auf anderen Gebieten der

Kleinkunst die klassizistische Reaktion im

Ausgang des vorigen und im Anfang dieses

Jahrhunderts verschuldet. Gründlich, wie wir

Deutsche immer waren, sind wir es vor allem

im Doktrinarismus. Die »ewigen Gesetze«,

welche die Aesthetik des philosophischen

Jahrhunderts der falschverstandenen Antike

abgewonnen zu haben glaubte, wurden mit

seltener Energie gerade auf die Medaille

angewandt. Nirgends freilich war die Lehre

von der hohen Einfalt und stillen Grösse,

die Forderung nach plastischer Monumen-

talität und architektonischer Geschlossenheit

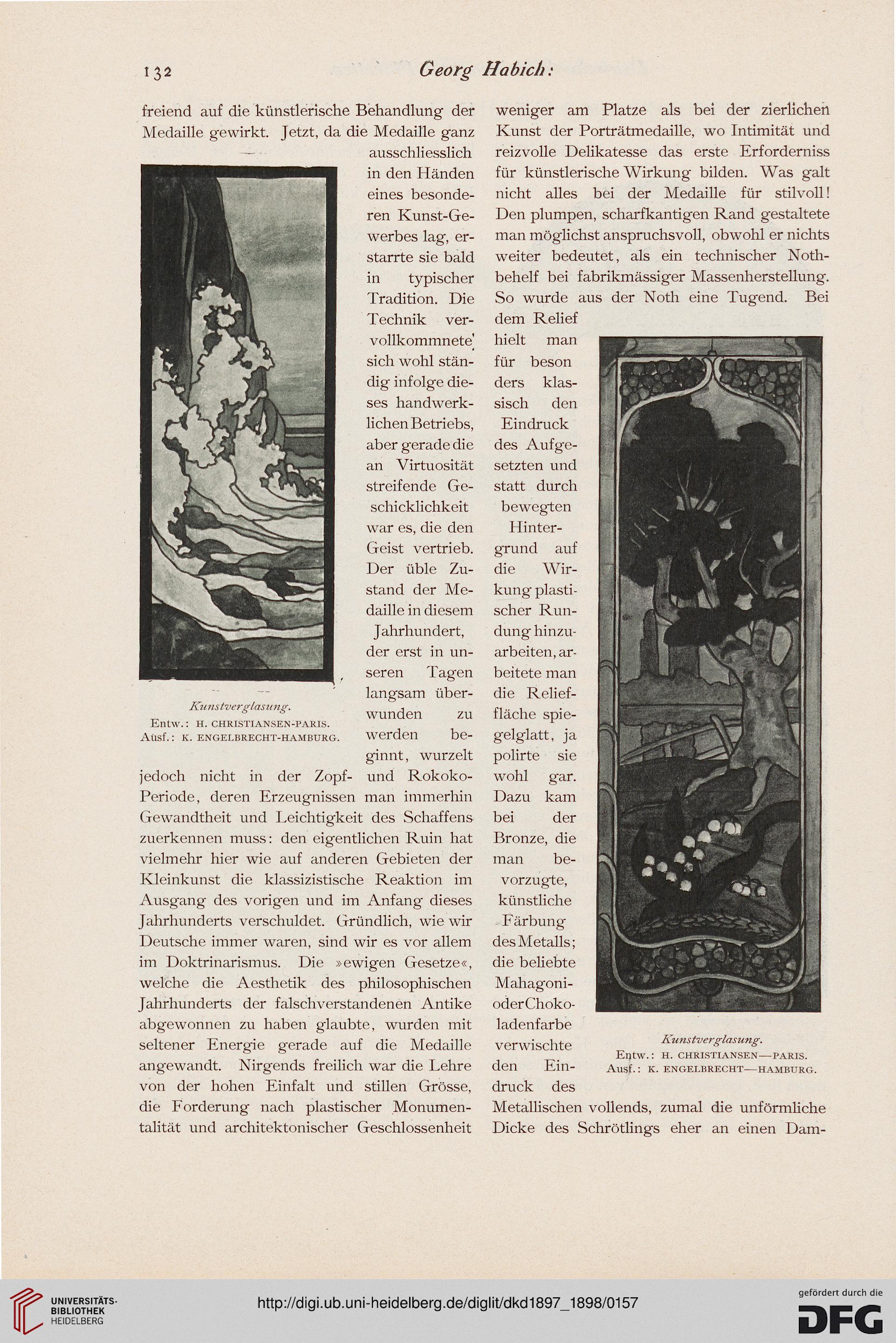

Kunatverglasung.

Entw. : H. CHRISTIANSEN-PARIS.

Aüsf.: K. ENGELBRECHT-HAMBURG.

weniger am Platze als bei der zierlichen

Kunst der Porträtmedaille, wo Intimität und

reizvolle Delikatesse das erste Erforderniss

für künstlerische Wirkung bilden. Was galt

nicht alles bei der Medaille für stilvoll!

Den plumpen, scharfkantigen Rand gestaltete

man möglichst anspruchsvoll, obwohl er nichts

weiter bedeutet, als ein technischer Noth-

behelf bei fabrikmässiger Massenherstellung.

So wurde aus der Noth eine Tugend. Bei

dem Relief

hielt man

für beson

ders klas-

sisch den

Eindruck

des Aufge-

setzten und

statt durch

bewegten

Hinter-

grund auf

die Wir-

kung plasti-

scher Run-

dung hinzu-

arbeiten, ar-

beitete man

die Relief-

fläche spie-

gelglatt, ja

polirte sie

wohl gar.

Dazu kam

bei der

Bronze, die

man be-

vorzugte,

künstliche

Färbung

des Metalls;

die beliebte

Mahagoni-

oderChoko-

ladenfarbe

verwischte

den Ein-

druck des

Metallischen vollends, zumal die unförmliche

Dicke des Schrödings eher an einen Dam-

Kunstverglasung.

Entw. : H. CHRISTIANSEN — PARIS.

Ausf. : K. ENGEI.BRECHT-HAMBURG.

Georg Habicli:

freiend auf die künstlerische Behandlung der

Medaille gewirkt. Jetzt, da die Medaille ganz

ausschliesslich

in den Händen

eines besonde-

ren Kunst-Ge-

werbes lag, er-

starrte sie bald

in typischer

Tradition. Die

Technik ver-

vollkommnete

sich wohl stän-

dig infolge die-

ses handwerk-

lichen Betriebs,

aber gerade die

an Virtuosität

streifende Ge-

schicklichkeit

war es, die den

Geist vertrieb.

Der üble Zu-

stand der Me-

daille in diesem

Jahrhundert,

der erst in un-

seren Tagen

langsam über-

wunden zu

werden be-

ginnt, wurzelt

jedoch nicht in der Zopf- und Rokoko-

Periode, deren Erzeugnissen man immerhin

Gewandtheit und Leichtigkeit des Schaffens

zuerkennen muss: den eigentlichen Ruin hat

vielmehr hier wie auf anderen Gebieten der

Kleinkunst die klassizistische Reaktion im

Ausgang des vorigen und im Anfang dieses

Jahrhunderts verschuldet. Gründlich, wie wir

Deutsche immer waren, sind wir es vor allem

im Doktrinarismus. Die »ewigen Gesetze«,

welche die Aesthetik des philosophischen

Jahrhunderts der falschverstandenen Antike

abgewonnen zu haben glaubte, wurden mit

seltener Energie gerade auf die Medaille

angewandt. Nirgends freilich war die Lehre

von der hohen Einfalt und stillen Grösse,

die Forderung nach plastischer Monumen-

talität und architektonischer Geschlossenheit

Kunatverglasung.

Entw. : H. CHRISTIANSEN-PARIS.

Aüsf.: K. ENGELBRECHT-HAMBURG.

weniger am Platze als bei der zierlichen

Kunst der Porträtmedaille, wo Intimität und

reizvolle Delikatesse das erste Erforderniss

für künstlerische Wirkung bilden. Was galt

nicht alles bei der Medaille für stilvoll!

Den plumpen, scharfkantigen Rand gestaltete

man möglichst anspruchsvoll, obwohl er nichts

weiter bedeutet, als ein technischer Noth-

behelf bei fabrikmässiger Massenherstellung.

So wurde aus der Noth eine Tugend. Bei

dem Relief

hielt man

für beson

ders klas-

sisch den

Eindruck

des Aufge-

setzten und

statt durch

bewegten

Hinter-

grund auf

die Wir-

kung plasti-

scher Run-

dung hinzu-

arbeiten, ar-

beitete man

die Relief-

fläche spie-

gelglatt, ja

polirte sie

wohl gar.

Dazu kam

bei der

Bronze, die

man be-

vorzugte,

künstliche

Färbung

des Metalls;

die beliebte

Mahagoni-

oderChoko-

ladenfarbe

verwischte

den Ein-

druck des

Metallischen vollends, zumal die unförmliche

Dicke des Schrödings eher an einen Dam-

Kunstverglasung.

Entw. : H. CHRISTIANSEN — PARIS.

Ausf. : K. ENGEI.BRECHT-HAMBURG.