H. Folnbsics Studien zur Entwicklungsgeschichte der Architektur und Plastik des XV. Jhs. in Dalmatien 37

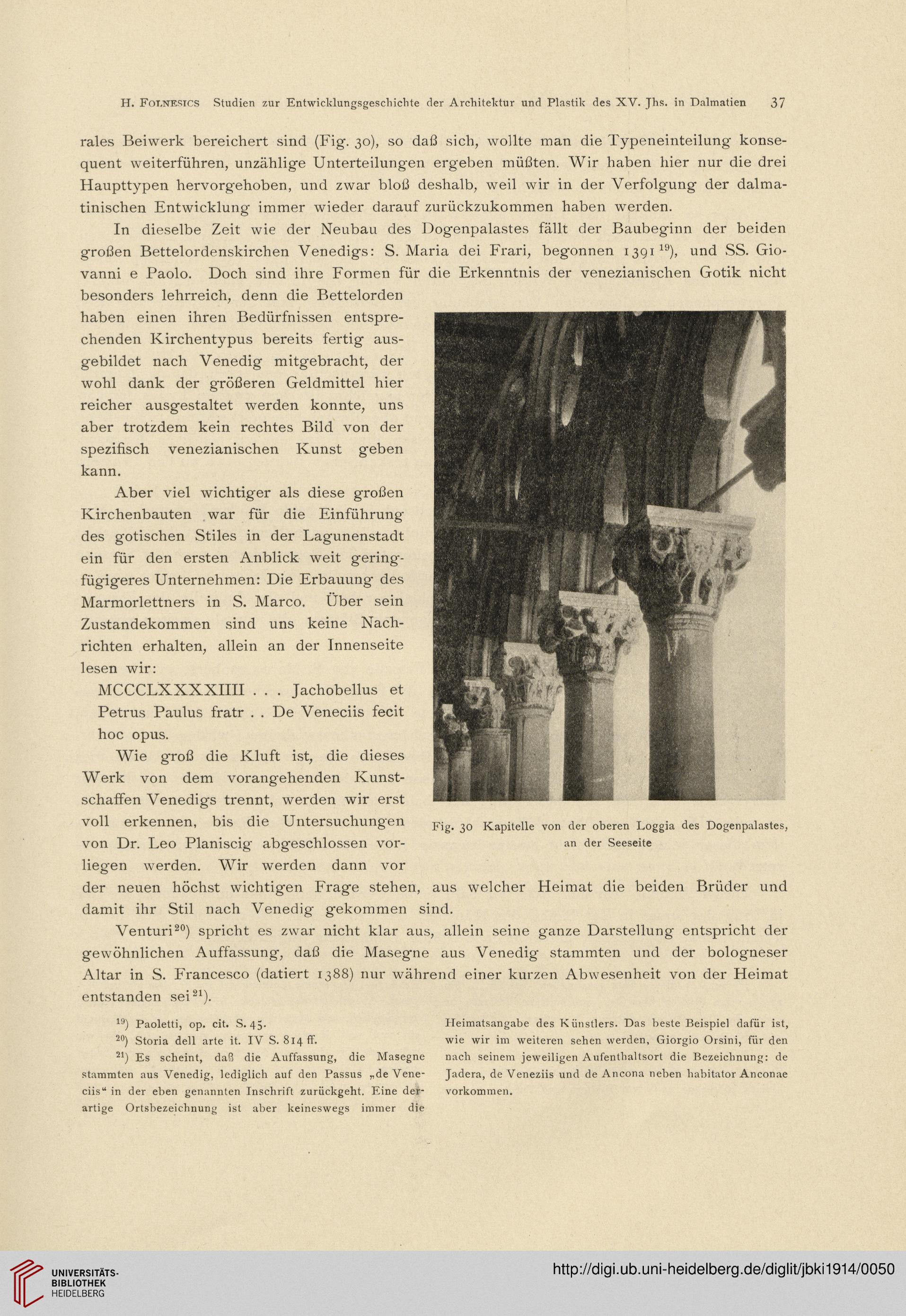

rales Beiwerk bereichert sind (Fig. 30), so daß sich, wollte man die Typeneinteilung konse-

quent weiterführen, unzählige Unterteilungen ergeben müßten. Wir haben hier nur die drei

Haupttypen hervorgehoben, und zwar bloß deshalb, weil wir in der Verfolgung der dalma-

tinischen Entwicklung immer wieder darauf zurückzukommen haben werden.

In dieselbe Zeit wie der Neubau des Dogenpalastes fällt der Baubeginn der beiden

großen Bettelordenskirchen Venedigs: S. Maria dei Frari, begonnen 1391 19), und SS. Gio-

vanni e Paolo. Doch sind ihre Formen für die Erkenntnis der venezianischen Gotik nicht

besonders lehrreich, denn die Bettelorden

haben einen ihren Bedürfnissen entspre-

chenden Kirchentypus bereits fertig aus-

gebildet nach Venedig mitgebracht, der

wohl dank der größeren Geldmittel hier

reicher ausgestaltet werden konnte, uns

aber trotzdem kein rechtes Bild von der

spezifisch venezianischen Kunst geben

kann.

Aber viel wichtiger als diese großen

Kirchenbauten war für die Einführung

des gotischen Stiles in der Lagunenstadt

ein für den ersten Anblick weit gering-

fügigeres Unternehmen: Die Erbauung des

Marmorlettners in S. Marco. Über sein

Zustandekommen sind uns keine Nach-

richten erhalten, allein an der Innenseite

lesen wir:

MCCCLXXXXIIII . . . Jachobellus et

Petrus Paulus fratr . . De Veneciis fecit

hoc opus.

Wie groß die Kluft ist, die dieses

Werk von dem vorangehenden Kunst-

schaffen Venedigs trennt, werden wir erst

voll erkennen, bis die Untersuchungen

von Dr. Leo Planiscig abgeschlossen vor-

liegen werden. Wir werden dann vor

der neuen höchst wichtigen Frage stehen, aus welcher Heimat die beiden Brüder und

damit ihr Stil nach Venedig gekommen sind.

Venturi20) spricht es zwar nicht klar aus, allein seine ganze Darstellung entspricht der

gewöhnlichen Auffassung, daß die Masegne aus Venedig stammten und der bologneser

Altar in S. Francesco (datiert 1388) nur während einer kurzen Abwesenheit von der Heimat

entstanden sei21).

Fig. 30 Kapitelle von der oberen Loggia des Dogenpalastes,

an der Seeseite

19) Paoletti, op. cit. S. 45-

20) Storia dell arte it. IV S. 814 ff.

21) Es scheint, daß die Auffassung, die Masegne

stammten aus Yenedig, lediglich auf den Passus „deVene-

ciis“ in der eben genannten Inschrift zurückgeht. Eine def-

artige Ortsbezeichnung ist aber keineswegs immer die

Heimatsangabe des Künstlers. Das beste Beispiel dafür ist,

wie wir im weiteren sehen werden, Giorgio Orsini, fiir den

nach seinem jeweiligen Aufenthaltsort die Bezeichnung: de

Jadera, de Veneziis und de Ancona neben habitator Anconae

vorkommen.

rales Beiwerk bereichert sind (Fig. 30), so daß sich, wollte man die Typeneinteilung konse-

quent weiterführen, unzählige Unterteilungen ergeben müßten. Wir haben hier nur die drei

Haupttypen hervorgehoben, und zwar bloß deshalb, weil wir in der Verfolgung der dalma-

tinischen Entwicklung immer wieder darauf zurückzukommen haben werden.

In dieselbe Zeit wie der Neubau des Dogenpalastes fällt der Baubeginn der beiden

großen Bettelordenskirchen Venedigs: S. Maria dei Frari, begonnen 1391 19), und SS. Gio-

vanni e Paolo. Doch sind ihre Formen für die Erkenntnis der venezianischen Gotik nicht

besonders lehrreich, denn die Bettelorden

haben einen ihren Bedürfnissen entspre-

chenden Kirchentypus bereits fertig aus-

gebildet nach Venedig mitgebracht, der

wohl dank der größeren Geldmittel hier

reicher ausgestaltet werden konnte, uns

aber trotzdem kein rechtes Bild von der

spezifisch venezianischen Kunst geben

kann.

Aber viel wichtiger als diese großen

Kirchenbauten war für die Einführung

des gotischen Stiles in der Lagunenstadt

ein für den ersten Anblick weit gering-

fügigeres Unternehmen: Die Erbauung des

Marmorlettners in S. Marco. Über sein

Zustandekommen sind uns keine Nach-

richten erhalten, allein an der Innenseite

lesen wir:

MCCCLXXXXIIII . . . Jachobellus et

Petrus Paulus fratr . . De Veneciis fecit

hoc opus.

Wie groß die Kluft ist, die dieses

Werk von dem vorangehenden Kunst-

schaffen Venedigs trennt, werden wir erst

voll erkennen, bis die Untersuchungen

von Dr. Leo Planiscig abgeschlossen vor-

liegen werden. Wir werden dann vor

der neuen höchst wichtigen Frage stehen, aus welcher Heimat die beiden Brüder und

damit ihr Stil nach Venedig gekommen sind.

Venturi20) spricht es zwar nicht klar aus, allein seine ganze Darstellung entspricht der

gewöhnlichen Auffassung, daß die Masegne aus Venedig stammten und der bologneser

Altar in S. Francesco (datiert 1388) nur während einer kurzen Abwesenheit von der Heimat

entstanden sei21).

Fig. 30 Kapitelle von der oberen Loggia des Dogenpalastes,

an der Seeseite

19) Paoletti, op. cit. S. 45-

20) Storia dell arte it. IV S. 814 ff.

21) Es scheint, daß die Auffassung, die Masegne

stammten aus Yenedig, lediglich auf den Passus „deVene-

ciis“ in der eben genannten Inschrift zurückgeht. Eine def-

artige Ortsbezeichnung ist aber keineswegs immer die

Heimatsangabe des Künstlers. Das beste Beispiel dafür ist,

wie wir im weiteren sehen werden, Giorgio Orsini, fiir den

nach seinem jeweiligen Aufenthaltsort die Bezeichnung: de

Jadera, de Veneziis und de Ancona neben habitator Anconae

vorkommen.