I 14 H. Folnesics Studien zur Enlwicklungsgeschichte der Architektur und Plastik des XV. Jhs. in Dalmatien

Die Profilierung- der

Kämpfer und bildet in

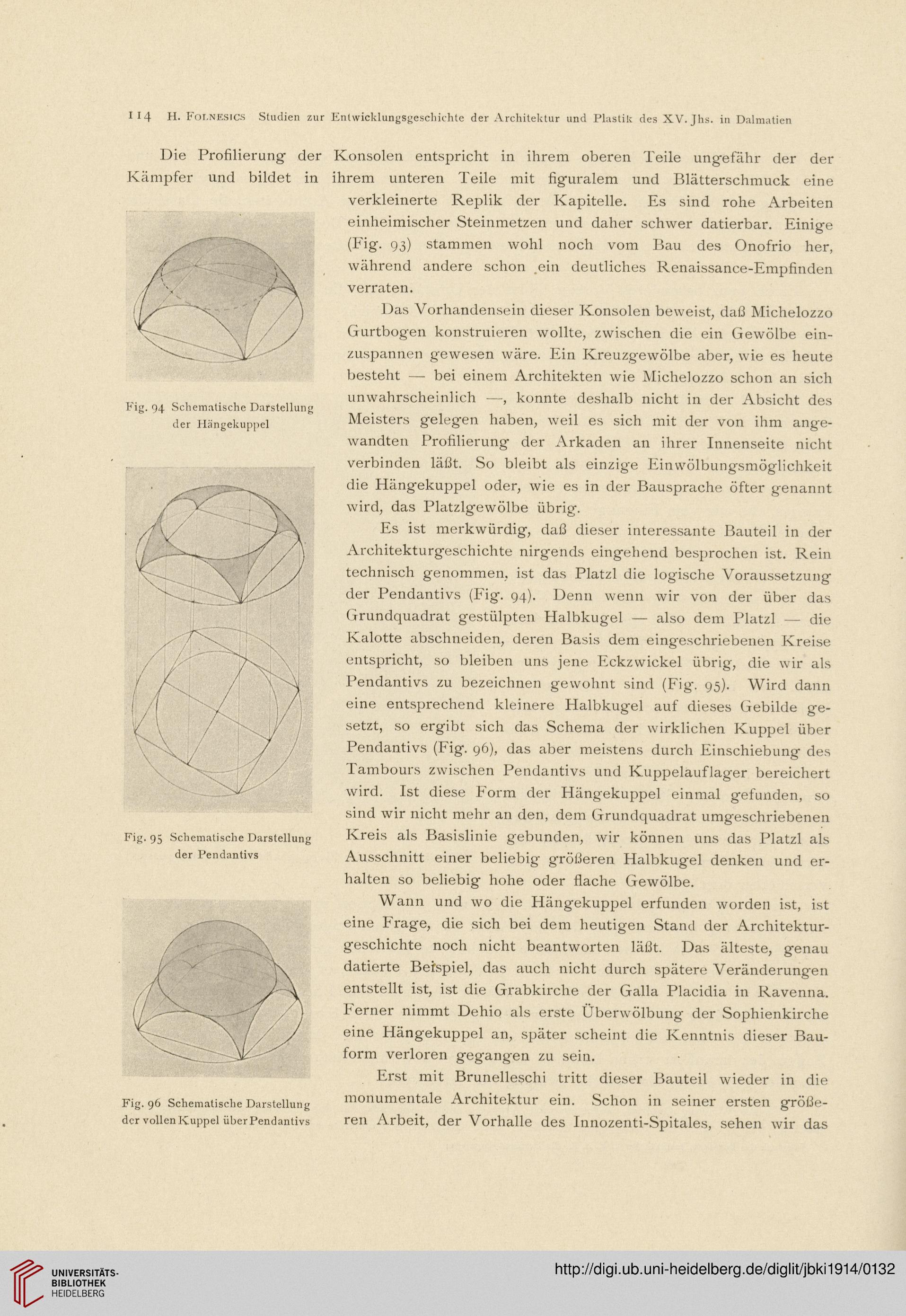

Fig. 94 Schematische Darstellung

der Hängekuppel

Fig. 95 Schematische Darstellung

der Pendantivs

Fig. 96 Schematische Darstellung

dcr vollenKuppel überPendantivs

Konsolen entspricht in ihrem oberen Teile ungefähr der der

ihrem unteren Teile mit figuralem und Blätterschmuck eine

verkleinerte Replik der Kapitelle. Es sind rohe Arbeiten

einheimischer Steinmetzen und daher schwer datierbar. Einige

(Fig. 93) stammen wohl noch vom Bau des Onofrio her,

während andere schon .ein deutliches Renaissance-Empfinden

verraten.

Das Vorhandensein dieser Konsolen beweist, daß Michelozzo

Gurtbogen konstruieren wollte, zwischen die ein Gewölbe ein-

zuspannen gewesen wäre. Ein Kreuzgewölbe aber, wie es heute

besteht — bei einem Architekten wie Michelozzo schon an sich

unwahrscheinlich —, konnte deshalb nicht in der Absicht des

Meisters gelegen haben, weil es sich mit der von ihm ange-

wandten Profilierung der Arkaden an ihrer Innenseite nicht

verbinden läßt. So bleibt als einzige Einwölbungsmöglichkeit

die Hängekuppel oder, wie es in der B^iusprache öfter genannt

wird, das Platzlgewölbe übrig.

Es ist merkwürdig, daß dieser interessante Bauteil in der

Architekturgeschichte nirgends eingehend besprochen ist. Rein

technisch genommen, ist das Platzl die logische Voraussetzung

der Pendantivs (Fig. 94). Denn wenn wir von der über das

Grundquadrat gestülpten Halbkugel — also dem Platzl — die

Kalotte abschneiden, deren Basis dem eingeschriebenen Kreise

entspricht, so bleiben uns jene Eckzwickel übrig, die wir als

Pendantivs zu bezeichnen gewohnt sind (Fig. 95). Wird dann

eine entsprechend kleinere Halbkugel auf dieses Gebilde ge-

setzt, so ergibt sich das Schema der wirklichen Kuppei über

Pendantivs (Fig. 96), das aber meistens durch Einschiebung des

Tambours zwischen Pendantivs und Kuppelauflager bereichert

wird. Ist diese Form der Hängekuppel einmal gefunden, so

sind wir nicht mehr an den, dem Grundquadrat umgeschriebenen

Kreis als Basislinie gebunden, wir können uns das Platzl als

Ausschnitt einer beliebig größeren Halbkugel denken und er-

halten so beliebig hohe oder flache Gewölbe.

Wann und wo die Hängekuppel erfunden worden ist, ist

eine Frage, die sich bei dem heutigen Stand der Architektur-

geschichte noch nicht beantworten läßt. Das älteste, genau

datierte Beispiel, das auch nicht durch spätere Veränderungen

entstellt ist, ist die Grabkirche der Galla Placidia in Ravenna.

Ferner nimmt Dehio als erste Überwölbung der Sophienkirche

eine Hängekuppel an, später scheint die Kenntnis dieser Bau-

form verloren gegangen zu sein.

Erst mit Brunelleschi tritt dieser Bauteil wieder in die

monumentale Architektur ein. Schon in seiner ersten größe-

ren Arbeit, der Vorhalle des Innozenti-Spitales, sehen wir das

Die Profilierung- der

Kämpfer und bildet in

Fig. 94 Schematische Darstellung

der Hängekuppel

Fig. 95 Schematische Darstellung

der Pendantivs

Fig. 96 Schematische Darstellung

dcr vollenKuppel überPendantivs

Konsolen entspricht in ihrem oberen Teile ungefähr der der

ihrem unteren Teile mit figuralem und Blätterschmuck eine

verkleinerte Replik der Kapitelle. Es sind rohe Arbeiten

einheimischer Steinmetzen und daher schwer datierbar. Einige

(Fig. 93) stammen wohl noch vom Bau des Onofrio her,

während andere schon .ein deutliches Renaissance-Empfinden

verraten.

Das Vorhandensein dieser Konsolen beweist, daß Michelozzo

Gurtbogen konstruieren wollte, zwischen die ein Gewölbe ein-

zuspannen gewesen wäre. Ein Kreuzgewölbe aber, wie es heute

besteht — bei einem Architekten wie Michelozzo schon an sich

unwahrscheinlich —, konnte deshalb nicht in der Absicht des

Meisters gelegen haben, weil es sich mit der von ihm ange-

wandten Profilierung der Arkaden an ihrer Innenseite nicht

verbinden läßt. So bleibt als einzige Einwölbungsmöglichkeit

die Hängekuppel oder, wie es in der B^iusprache öfter genannt

wird, das Platzlgewölbe übrig.

Es ist merkwürdig, daß dieser interessante Bauteil in der

Architekturgeschichte nirgends eingehend besprochen ist. Rein

technisch genommen, ist das Platzl die logische Voraussetzung

der Pendantivs (Fig. 94). Denn wenn wir von der über das

Grundquadrat gestülpten Halbkugel — also dem Platzl — die

Kalotte abschneiden, deren Basis dem eingeschriebenen Kreise

entspricht, so bleiben uns jene Eckzwickel übrig, die wir als

Pendantivs zu bezeichnen gewohnt sind (Fig. 95). Wird dann

eine entsprechend kleinere Halbkugel auf dieses Gebilde ge-

setzt, so ergibt sich das Schema der wirklichen Kuppei über

Pendantivs (Fig. 96), das aber meistens durch Einschiebung des

Tambours zwischen Pendantivs und Kuppelauflager bereichert

wird. Ist diese Form der Hängekuppel einmal gefunden, so

sind wir nicht mehr an den, dem Grundquadrat umgeschriebenen

Kreis als Basislinie gebunden, wir können uns das Platzl als

Ausschnitt einer beliebig größeren Halbkugel denken und er-

halten so beliebig hohe oder flache Gewölbe.

Wann und wo die Hängekuppel erfunden worden ist, ist

eine Frage, die sich bei dem heutigen Stand der Architektur-

geschichte noch nicht beantworten läßt. Das älteste, genau

datierte Beispiel, das auch nicht durch spätere Veränderungen

entstellt ist, ist die Grabkirche der Galla Placidia in Ravenna.

Ferner nimmt Dehio als erste Überwölbung der Sophienkirche

eine Hängekuppel an, später scheint die Kenntnis dieser Bau-

form verloren gegangen zu sein.

Erst mit Brunelleschi tritt dieser Bauteil wieder in die

monumentale Architektur ein. Schon in seiner ersten größe-

ren Arbeit, der Vorhalle des Innozenti-Spitales, sehen wir das