HtCHARD KURT DoNIN Romanische Portaie in Xiederösterreicli

103

einige sich wieder auf den Krückstab

stützen (Fig. 1 7).

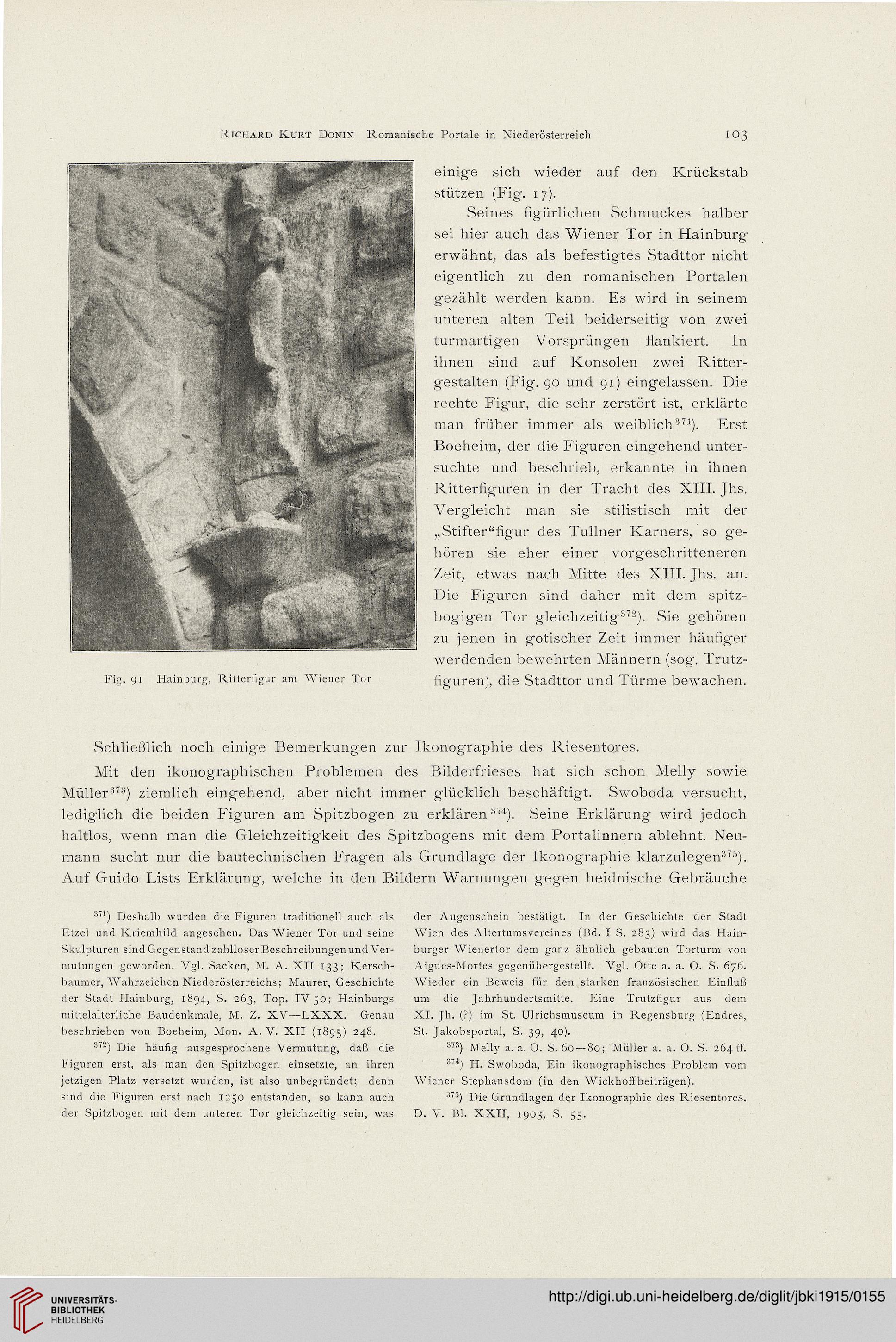

Seines hgürlichen Schmuckes halber

sei hier auch das Wiener Tor in Hainburg

erwähnt, das als befestigtes Stadttor nicht

eigentlich zu den romanischen Portalen

gezählt werden kann. Es wird in seinem

unteren alten Teil beiderseitig von zwei

turmartigen Vorsprüngen hankiert. In

ihnen sind auf Konsolen zwei Ritter-

gestalten (Fig. 90 und 91) eingelassen. Die

rechte Figur, die sehr zerstört ist, erklärte

man früher immer ais weiblich"*). Erst

Boeheim, der die Figuren eingehend unter-

suchte und beschrieb, erkannte in ihnen

Ritterhguren in der Tracht des XIII. Jhs.

Vergleicht man sie stilistisch mit der

„Stifter"6gur des Tullner Karners, so ge-

hören sie eher einer vorgeschritteneren

Zeit, etwas nach Mitte des XIII. Jhs. an.

Die Figuren sind daher mit dem spitz-

bogigen Tor gleichzeitig^). Sie gehören

zu jenen in gotischer Zeit immer häuhger

werdenden bewehrten Männern (sog. Trutz-

ftguren), die Stadttor und Türme bewachen.

Schließlich noch einige Bemerkungen zur Ikonographie des Riesentores.

Mit den ikonographischen Problemen des Bilderfrieses hat sich schon Melly sowie

Mülier^^^) ziemlich eingehend, aber nicht immer glücklich beschäftigt. Swoboda versucht,

lediglich die beiden Figuren am Spitzbogen zu erkiärenS^j. Seine Erklärung wird jedoch

haltlos, wenn man die Gieichzeitigkeit des Spitzbogens mit dem Portalinnern ablehnt. Neu-

mann sucht nur die bautechnischen Fragen als Grundlage der Ikonographie klarzulegen^^^).

Auf Guido Lists Erkiärung, welche in den Biidern Warnungen gegen heidnische Gebräuche

^'*) Deshalb wurden die Figuren traditioneil auch als

Etzel und Kriemhild angesehen. Das Wiener Tor und seine

Skulpturen sind Gegenstand zahlloserBeschreibungenund Ver-

mutungen geworden. Vgl. Sacken, M. A. XII 133; Kersch-

baumer, WahrzeichenNiederösterreichs; Maurer, Geschichte

der Stadt Hainburg, 1894, S. 263, Top. IV 30; Hainburgs

mittelalterliche Baudenkmale, M. Z. XV—LXXX. Genau

beschriebcn von Boeheim, Mon. A. V. XII (1893) 248-

3*72) Die häuhg ausgesprochene Vermutung, daß die

Tigurcn erst, als man dcn Spitzbogen einsetzte, an ihren

jetzigen Platz versetzt wurden, ist also unbegründet; denn

sind die Figuren erst nach 1230 entstanden, so kann auch

der Spitzbogen mit dem unteren Tor gleichzeitig sein, was

der Augenschein bestätigt. In der Geschichte der Stadt

Wien des Altertumsvereines (Bd. I S. 283) wird das Hain-

burger Wienertor dem ganz ähnlich gebauten Torturm von

Aigues-Mortes gegenübergestellt. Vgl. Otte a. a. O. S. 676.

Wieder ein Beweis für den starken französischen Einfluß

um die Jahrhundertsmitte. Eine Trutzhgur aus dem

XI. Jh. (?) im St. Ulrichsmuseum in Regensburg (Endres,

St. Jakobsportal, S. 39, 40).

373) Melly a. a. O. S. 60-80; Müller a. a. O. S. 264 ff.

3'4) H. Swoboda, Ein ikonographisches Problem vom

Wiener Stephansdom (in den Wickhoffbeiträgen).

37^) Die Grundlagen der Ikonographie des Riesentores.

D. V. Bl. XXII, 1903, S. 33.

103

einige sich wieder auf den Krückstab

stützen (Fig. 1 7).

Seines hgürlichen Schmuckes halber

sei hier auch das Wiener Tor in Hainburg

erwähnt, das als befestigtes Stadttor nicht

eigentlich zu den romanischen Portalen

gezählt werden kann. Es wird in seinem

unteren alten Teil beiderseitig von zwei

turmartigen Vorsprüngen hankiert. In

ihnen sind auf Konsolen zwei Ritter-

gestalten (Fig. 90 und 91) eingelassen. Die

rechte Figur, die sehr zerstört ist, erklärte

man früher immer ais weiblich"*). Erst

Boeheim, der die Figuren eingehend unter-

suchte und beschrieb, erkannte in ihnen

Ritterhguren in der Tracht des XIII. Jhs.

Vergleicht man sie stilistisch mit der

„Stifter"6gur des Tullner Karners, so ge-

hören sie eher einer vorgeschritteneren

Zeit, etwas nach Mitte des XIII. Jhs. an.

Die Figuren sind daher mit dem spitz-

bogigen Tor gleichzeitig^). Sie gehören

zu jenen in gotischer Zeit immer häuhger

werdenden bewehrten Männern (sog. Trutz-

ftguren), die Stadttor und Türme bewachen.

Schließlich noch einige Bemerkungen zur Ikonographie des Riesentores.

Mit den ikonographischen Problemen des Bilderfrieses hat sich schon Melly sowie

Mülier^^^) ziemlich eingehend, aber nicht immer glücklich beschäftigt. Swoboda versucht,

lediglich die beiden Figuren am Spitzbogen zu erkiärenS^j. Seine Erklärung wird jedoch

haltlos, wenn man die Gieichzeitigkeit des Spitzbogens mit dem Portalinnern ablehnt. Neu-

mann sucht nur die bautechnischen Fragen als Grundlage der Ikonographie klarzulegen^^^).

Auf Guido Lists Erkiärung, welche in den Biidern Warnungen gegen heidnische Gebräuche

^'*) Deshalb wurden die Figuren traditioneil auch als

Etzel und Kriemhild angesehen. Das Wiener Tor und seine

Skulpturen sind Gegenstand zahlloserBeschreibungenund Ver-

mutungen geworden. Vgl. Sacken, M. A. XII 133; Kersch-

baumer, WahrzeichenNiederösterreichs; Maurer, Geschichte

der Stadt Hainburg, 1894, S. 263, Top. IV 30; Hainburgs

mittelalterliche Baudenkmale, M. Z. XV—LXXX. Genau

beschriebcn von Boeheim, Mon. A. V. XII (1893) 248-

3*72) Die häuhg ausgesprochene Vermutung, daß die

Tigurcn erst, als man dcn Spitzbogen einsetzte, an ihren

jetzigen Platz versetzt wurden, ist also unbegründet; denn

sind die Figuren erst nach 1230 entstanden, so kann auch

der Spitzbogen mit dem unteren Tor gleichzeitig sein, was

der Augenschein bestätigt. In der Geschichte der Stadt

Wien des Altertumsvereines (Bd. I S. 283) wird das Hain-

burger Wienertor dem ganz ähnlich gebauten Torturm von

Aigues-Mortes gegenübergestellt. Vgl. Otte a. a. O. S. 676.

Wieder ein Beweis für den starken französischen Einfluß

um die Jahrhundertsmitte. Eine Trutzhgur aus dem

XI. Jh. (?) im St. Ulrichsmuseum in Regensburg (Endres,

St. Jakobsportal, S. 39, 40).

373) Melly a. a. O. S. 60-80; Müller a. a. O. S. 264 ff.

3'4) H. Swoboda, Ein ikonographisches Problem vom

Wiener Stephansdom (in den Wickhoffbeiträgen).

37^) Die Grundlagen der Ikonographie des Riesentores.

D. V. Bl. XXII, 1903, S. 33.