RiCHARD KURT DONIN Romanisclie Portale in Niederösterreich

105

zweimal, aber von Simson und David bekämpft. Ais „leo rugiens" oder gar als reines

Existenzbild funktioniert der Löwe sonst nur als Portalwächter. Im Riesentorfries aber,

verdoppelt und nicht vor dem Portal gelagert, kann man ihn nur als raumfüllendes Atelier-

stück auffassen, das die Steinmetzen unserer Schule schon einmal im Fries des Nordtores

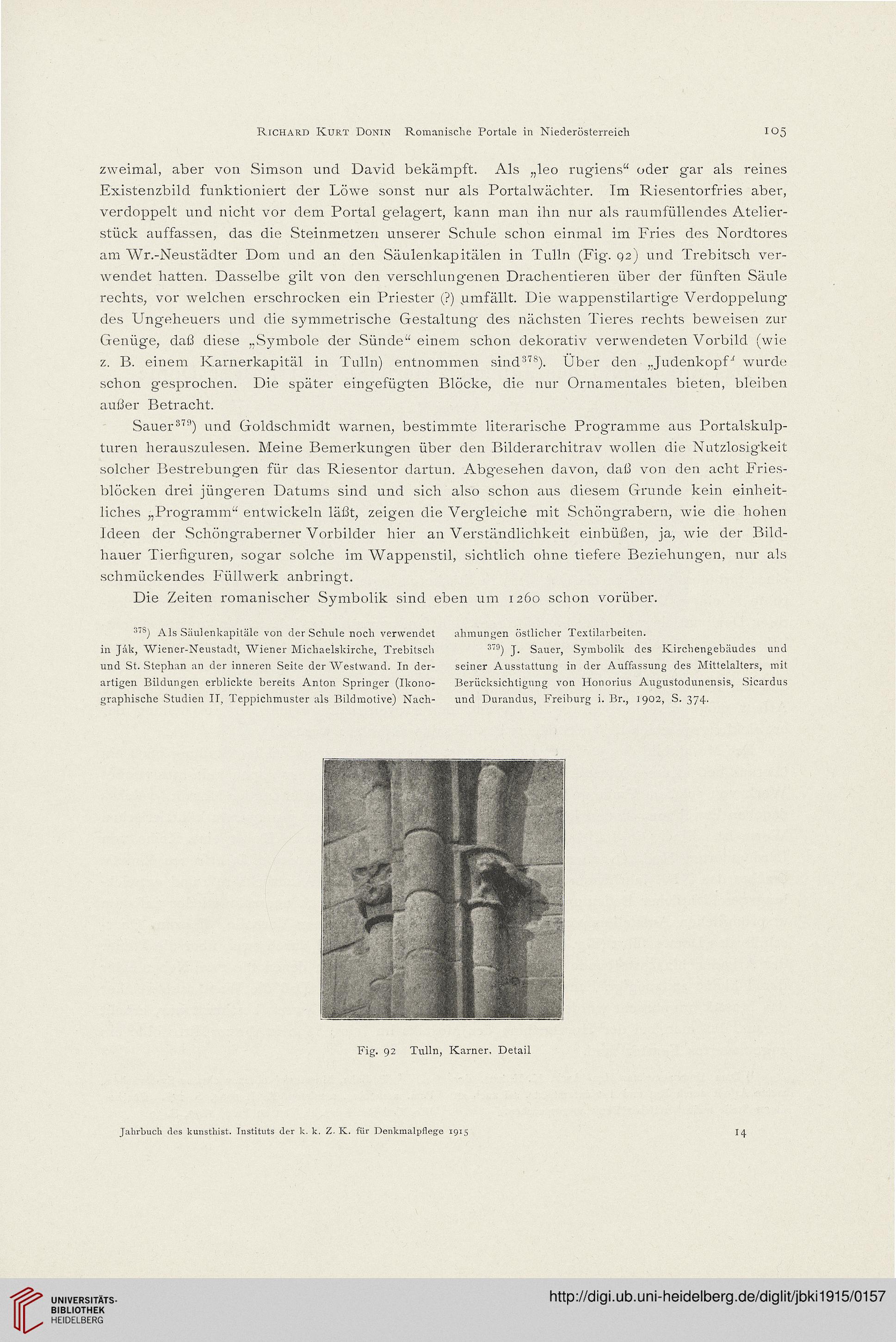

am Wr.-Neustädter Dom und an den Säulenkapitälen in Tulln (Fig. Q2) und Trebitsch ver-

wendet hatten. Dasselbe giit von den verschlungenen Drachentieren über der fünften Säule

rechts, vor welchen erschrocken ein Priester (?) pmfällt. Die wappenstilartig'e Verdoppelung

des Ungeheuers und die symmetrische Gestaltung des nächsten Tieres rechts beweisen zur

Genüge, daß diese „Symbole der Sünde" einem schon dekorativ verwendeten Vorbild (wie

z. B. einem Karnerkapitäl in Tulln) entnommen sind^^^). Über den „Judenkopf'* wurde

schon gesprochen. Die später eingefügten Blöcke, die nur Ornamentales bieten, bleiben

außer Betracht.

Sauer^) und Goldschmidt warnen, bestimmte literarische Prog'ramme aus Portalskulp-

turen herauszulesen. Meine Bemerkungen über den Bilderarchitrav wollen die Nutzlosigkeit

solcher Bestrebungen für das Riesentor dartun. Abgesehen davon, daß von den acht Fries-

blöcken drei jüngeren Datums sind und sich also schon aus diesem Grunde kein einheit-

liches „Programm" entwickeln läßt, zeigen die Vergleiche mit Schöngrabern, wie die hohen

ldeen der SchöngrabernerVorbilder hier anVerständlichkeit einbüßen, ja, wie der Bild-

hauer Tierhguren, sogar solche im Wappenstii, sichtlich ohne tiefere Beziehungen, nur als

schmückendes Füllwerk anbringt.

Die Zeiten romanischer Symbolik sind eben um 1260 schon vorüber.

A]s Säuienkapitäle von der Schuie noch verwendet

in Jäk, Wiener-Neustadt, Wiener Michaelskirche, Trebitsch

und St. Stephan an der inneren Seite der Westwand. In der-

artigen Bitdungen erblickte bereits Anton Springer (Ikono-

graphische Studien II, Teppichmuster als Bildmotive) Nach-

ahmungen östlicher Textilarbeiten.

3"9) J. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und

seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters, mit

Berücksichtigung von Honorius Augustodunensis, Sicardus

und Durandus, Freiburg i. Br., 1902, S. 374.

Fig. 92 Tulln, Karner. Detail

14

105

zweimal, aber von Simson und David bekämpft. Ais „leo rugiens" oder gar als reines

Existenzbild funktioniert der Löwe sonst nur als Portalwächter. Im Riesentorfries aber,

verdoppelt und nicht vor dem Portal gelagert, kann man ihn nur als raumfüllendes Atelier-

stück auffassen, das die Steinmetzen unserer Schule schon einmal im Fries des Nordtores

am Wr.-Neustädter Dom und an den Säulenkapitälen in Tulln (Fig. Q2) und Trebitsch ver-

wendet hatten. Dasselbe giit von den verschlungenen Drachentieren über der fünften Säule

rechts, vor welchen erschrocken ein Priester (?) pmfällt. Die wappenstilartig'e Verdoppelung

des Ungeheuers und die symmetrische Gestaltung des nächsten Tieres rechts beweisen zur

Genüge, daß diese „Symbole der Sünde" einem schon dekorativ verwendeten Vorbild (wie

z. B. einem Karnerkapitäl in Tulln) entnommen sind^^^). Über den „Judenkopf'* wurde

schon gesprochen. Die später eingefügten Blöcke, die nur Ornamentales bieten, bleiben

außer Betracht.

Sauer^) und Goldschmidt warnen, bestimmte literarische Prog'ramme aus Portalskulp-

turen herauszulesen. Meine Bemerkungen über den Bilderarchitrav wollen die Nutzlosigkeit

solcher Bestrebungen für das Riesentor dartun. Abgesehen davon, daß von den acht Fries-

blöcken drei jüngeren Datums sind und sich also schon aus diesem Grunde kein einheit-

liches „Programm" entwickeln läßt, zeigen die Vergleiche mit Schöngrabern, wie die hohen

ldeen der SchöngrabernerVorbilder hier anVerständlichkeit einbüßen, ja, wie der Bild-

hauer Tierhguren, sogar solche im Wappenstii, sichtlich ohne tiefere Beziehungen, nur als

schmückendes Füllwerk anbringt.

Die Zeiten romanischer Symbolik sind eben um 1260 schon vorüber.

A]s Säuienkapitäle von der Schuie noch verwendet

in Jäk, Wiener-Neustadt, Wiener Michaelskirche, Trebitsch

und St. Stephan an der inneren Seite der Westwand. In der-

artigen Bitdungen erblickte bereits Anton Springer (Ikono-

graphische Studien II, Teppichmuster als Bildmotive) Nach-

ahmungen östlicher Textilarbeiten.

3"9) J. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und

seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters, mit

Berücksichtigung von Honorius Augustodunensis, Sicardus

und Durandus, Freiburg i. Br., 1902, S. 374.

Fig. 92 Tulln, Karner. Detail

14