82

JOsef Meder.

sich einerseits untereinander, anderseits auch mit dem Gemälde, dem sie einst dienten, zusammen-

fanden.

In dem Momente, als der Josef kopf sich zu dem Madonnenkopf als zugehörig erwies, war auch

der Name des Künstlers leichter zu bestimmen; denn alle die Eigenschaften, welche hier als charakte-

ristisch gelten können, um auf einen Meisternamen zu führen, wiesen nur auf einen Schüler Raffaels,

auf Giulio Romano hin.

Schon eine rasche Durchsicht des Malerwerkes dieses Künstlers ergab die volle Bestätigung dieser

Vermutung, indem sich in einem Stiche von Louis Desplaces1 nicht bloß in ganz übereinstimmender

Weise die beiden Kopfe auffinden ließen, sondern auch die ganze Komposition, eine Anbetung

der Hirten, alle jene Teile der beiden Zeichnungen aufklärte, welche durch das Abschneiden eine

richtige Deutung vorher nicht ermöglicht hatten, so z. B. die Hand oberhalb des Marienkopfes, die zu

der Figur einer Hir-

tin gehörte. Der Stich

aber ist nach einem

heute im Louvre be-

findlichen Bilde her-

gestellt, welches als

ein zweifellos eigen-

händiges Werk Giu-

lio Romanos er-

wiesen ist und wel-

ches man am besten

die heil. Nacht mit

dem heiligen Longi-

nus nennen könnte2

(Fig. 2).

Die Anordnung

in dem Gemälde ist

folgende: Maria und

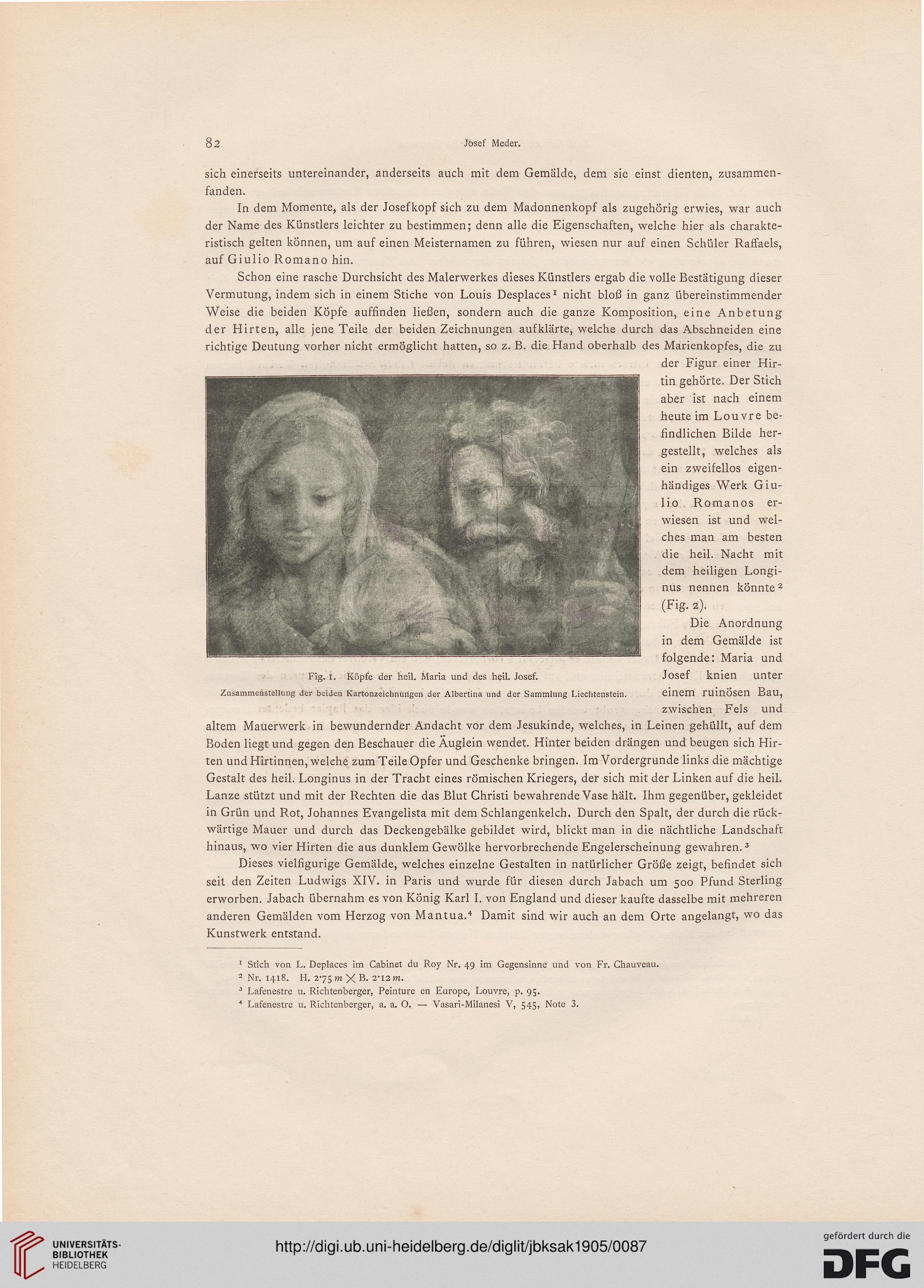

Fig. 1. Kopfe der heil. Maria und des heil. Josef. Josef knien unter

Zusammenstellung der beiden Kartonzeichnungen der Albertina und der Sammlung Liechtenstein. einem ruinösen Bau,

zwischen Fels und

altem Mauerwerk in bewundernder Andacht vor dem Jesukinde; welches, in Leinen gehüllt, auf dem

Boden liegt und gegen den Beschauer die Äuglein wendet. Hinter beiden drängen und beugen sich Hir-

ten und Hirtinnen, welche zum Teile Opfer und Geschenke bringen. Im Vordergrunde links die mächtige

Gestalt des heil. Longinus in der Tracht eines römischen Kriegers, der sich mit der Linken auf die heil.

Lanze stützt und mit der Rechten die das Blut Christi bewahrende Vase hält. Ihm gegenüber, gekleidet

in Grün und Rot, Johannes Evangelista mit dem Schlangenkelch. Durch den Spalt, der durch die rück-

wärtige Mauer und durch das Deckengebälke gebildet wird, blickt man in die nächtliche Landschaft

hinaus, wo vier Hirten die aus dunklem Gewölke hervorbrechende Engelerscheinung gewahren.3

Dieses vielfigurige Gemälde, welches einzelne Gestalten in natürlicher Größe zeigt, befindet sich

seit den Zeiten Ludwigs XIV. in Paris und wurde für diesen durch Jabach um 500 Pfund Sterling

erworben. Jabach übernahm es von König Karl I. von England und dieser kaufte dasselbe mit mehreren

anderen Gemälden vom Herzog von Mantua.4 Damit sind wir auch an dem Orte angelangt, wo das

Kunstwerk entstand.

1 Stich von L. Deplaces im Cabinet du Roy Nr. 49 im Gegensinne und von Fr. Chauveau.

2 Nr. 1418. H. 275 m X B- 2-12 m-

3 Lafenestre u. Richtenberger, Peinture en Europe, Louvre, p. 95.

4 Lafenestre u. Richtenberger, a. a. O. — Vasari-Milanesi V, 545, Note 3.

JOsef Meder.

sich einerseits untereinander, anderseits auch mit dem Gemälde, dem sie einst dienten, zusammen-

fanden.

In dem Momente, als der Josef kopf sich zu dem Madonnenkopf als zugehörig erwies, war auch

der Name des Künstlers leichter zu bestimmen; denn alle die Eigenschaften, welche hier als charakte-

ristisch gelten können, um auf einen Meisternamen zu führen, wiesen nur auf einen Schüler Raffaels,

auf Giulio Romano hin.

Schon eine rasche Durchsicht des Malerwerkes dieses Künstlers ergab die volle Bestätigung dieser

Vermutung, indem sich in einem Stiche von Louis Desplaces1 nicht bloß in ganz übereinstimmender

Weise die beiden Kopfe auffinden ließen, sondern auch die ganze Komposition, eine Anbetung

der Hirten, alle jene Teile der beiden Zeichnungen aufklärte, welche durch das Abschneiden eine

richtige Deutung vorher nicht ermöglicht hatten, so z. B. die Hand oberhalb des Marienkopfes, die zu

der Figur einer Hir-

tin gehörte. Der Stich

aber ist nach einem

heute im Louvre be-

findlichen Bilde her-

gestellt, welches als

ein zweifellos eigen-

händiges Werk Giu-

lio Romanos er-

wiesen ist und wel-

ches man am besten

die heil. Nacht mit

dem heiligen Longi-

nus nennen könnte2

(Fig. 2).

Die Anordnung

in dem Gemälde ist

folgende: Maria und

Fig. 1. Kopfe der heil. Maria und des heil. Josef. Josef knien unter

Zusammenstellung der beiden Kartonzeichnungen der Albertina und der Sammlung Liechtenstein. einem ruinösen Bau,

zwischen Fels und

altem Mauerwerk in bewundernder Andacht vor dem Jesukinde; welches, in Leinen gehüllt, auf dem

Boden liegt und gegen den Beschauer die Äuglein wendet. Hinter beiden drängen und beugen sich Hir-

ten und Hirtinnen, welche zum Teile Opfer und Geschenke bringen. Im Vordergrunde links die mächtige

Gestalt des heil. Longinus in der Tracht eines römischen Kriegers, der sich mit der Linken auf die heil.

Lanze stützt und mit der Rechten die das Blut Christi bewahrende Vase hält. Ihm gegenüber, gekleidet

in Grün und Rot, Johannes Evangelista mit dem Schlangenkelch. Durch den Spalt, der durch die rück-

wärtige Mauer und durch das Deckengebälke gebildet wird, blickt man in die nächtliche Landschaft

hinaus, wo vier Hirten die aus dunklem Gewölke hervorbrechende Engelerscheinung gewahren.3

Dieses vielfigurige Gemälde, welches einzelne Gestalten in natürlicher Größe zeigt, befindet sich

seit den Zeiten Ludwigs XIV. in Paris und wurde für diesen durch Jabach um 500 Pfund Sterling

erworben. Jabach übernahm es von König Karl I. von England und dieser kaufte dasselbe mit mehreren

anderen Gemälden vom Herzog von Mantua.4 Damit sind wir auch an dem Orte angelangt, wo das

Kunstwerk entstand.

1 Stich von L. Deplaces im Cabinet du Roy Nr. 49 im Gegensinne und von Fr. Chauveau.

2 Nr. 1418. H. 275 m X B- 2-12 m-

3 Lafenestre u. Richtenberger, Peinture en Europe, Louvre, p. 95.

4 Lafenestre u. Richtenberger, a. a. O. — Vasari-Milanesi V, 545, Note 3.