Zur Ikonographie des Hauses Habsburg 2 I 7

überhäuft sie, ein halbes Kind, mit Aufmerksamkeiten, die er ihrer Vorgängerin auf dem spanischen

Throne, der weit hübscheren Isabella von Bourbon, nicht in gleichem Maße hatte zuteil werden lassen.1

Allein diese können sie über die erbitterte Gegnerschaft des ganzen spanischen Hofstaates nicht hin-

wegtäuschen, der ihr das kindlich frohe Lachen über die zuweilen freilich recht plumpen Spässe

ihrer Hofzwerge verübelt und in ihr nur

die «ostinata e pertinace Allemana» er-

blickt.2

So legt sich über ihre jugendliche

Physiognomie bald ein Zug verdrieß-

licher Blasiertheit, der sich namentlich in

den trotzig herabgezogenen Mundwinkeln

äußert und in einzelnen Bildnissen, wie

jenem des Prado, wo sie Philipp IV. gegen-

über am Betschemel kniet, jeden Alters-

unterschied zwischen beiden verwischt zu

haben scheint. Die Erfahrung, daß das

Zusammenleben mit einem unverhältnis-

mäßig bejahrteren Gatten früh altern

macht, bewährt sich hier in geradezu

paradigmatischer Weise.

Genau in der Mitte ihres Lebens —■

sie zählte damals 3i und starb im Alter

von 62 Jahren — wird sie Witwe und

sieht sich Gefahren gegenüber, die von

außen und innen mit gleicher Wucht auf

sie einstürmen. Allein die Liebe der

Mutter zu ihrem damals erst vierjährigen

Sohne, den in seiner körperlichen und

geistigen Entwicklung zurückgebliebenen

Karl IL, gibt ihr vorerst Mut und Kraft,

ihnen zu begegnen. Ludwig XIV. gegen-

über, der unmittelbar nach Philipps IV.

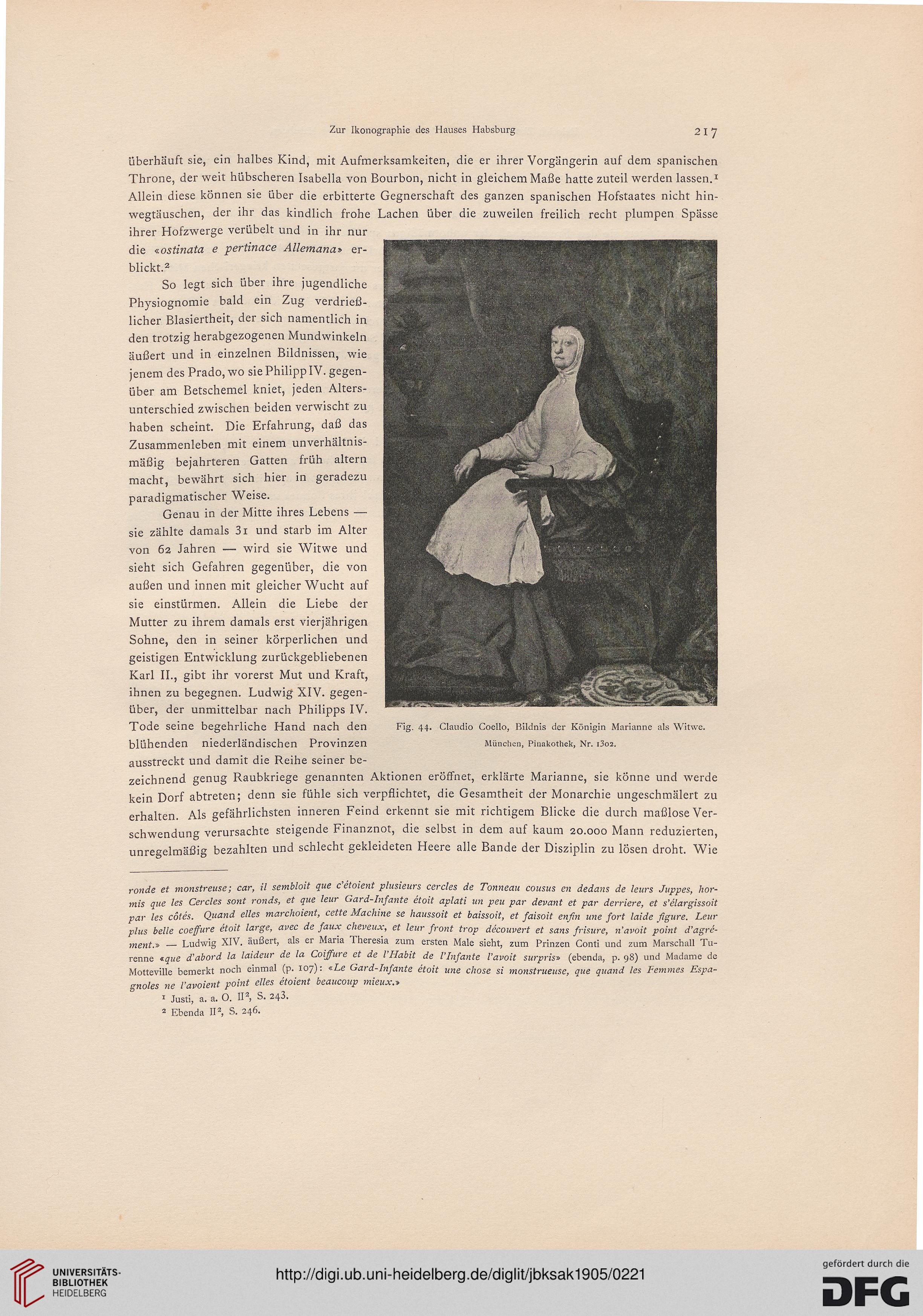

Tode seine begehrliche Hand nach den Fig. 44. Claudio Coello, Bildnis der Königin Marianne als Witwe,

blühenden niederländischen Provinzen München, Pinakothek, Nr. 1302.

ausstreckt und damit die Reihe seiner be-

zeichnend genug Raubkriege genannten Aktionen eröffnet, erklärte Marianne, sie könne und werde

kein Dorf abtreten; denn sie fühle sich verpflichtet, die Gesamtheit der Monarchie ungeschmälert zu

erhalten. Als gefährlichsten inneren Feind erkennt sie mit richtigem Blicke die durch maßlose Ver-

schwendung verursachte steigende Finanznot, die selbst in dem auf kaum 20.000 Mann reduzierten,

unregelmäßig bezahlten und schlecht gekleideten Heere alle Bande der Disziplin zu lösen droht. Wie

ronde et monstreuse; car, il sembloit que c'etoient plusieurs cercles de Tonneau cousus en dedans de leurs Juppes, hör-

mis que les Cercles sont ronds, et que leur Gard-Infante etoit aplati un peu par devant et par derriere, et s'elargissoit

par les cötes. Quand elles marchoient, cette Machine se haussoit et baissoit, et faisoit enfin une fort laide figure. Leur

plus belle coeffure etoit large, avec de faux cheveux, et leur front trop decouvert et sans frisure, n'avoit point d'agre-

ment.» — Ludwig XIV. äußert, als er Maria Theresia zum ersten Male sieht, zum Prinzen Conti und zum Marschall Tu-

renne €que d'abord la laideur de la Coiffure et de l'Habit de V Inf ante l'avoit surpris» (ebenda, p. 98) und Madame de

Motteville bemerkt noch einmal (p. 107): «Le Gard-Infante etoit une chose si monstrueusc, que quand les Femmes Espa-

gnoles ne Vavoient point elles etoient beaueoup mieux.t

1 Justi, a. a. O. II2, S. 243.

2 Ebenda II2, S. 246.

überhäuft sie, ein halbes Kind, mit Aufmerksamkeiten, die er ihrer Vorgängerin auf dem spanischen

Throne, der weit hübscheren Isabella von Bourbon, nicht in gleichem Maße hatte zuteil werden lassen.1

Allein diese können sie über die erbitterte Gegnerschaft des ganzen spanischen Hofstaates nicht hin-

wegtäuschen, der ihr das kindlich frohe Lachen über die zuweilen freilich recht plumpen Spässe

ihrer Hofzwerge verübelt und in ihr nur

die «ostinata e pertinace Allemana» er-

blickt.2

So legt sich über ihre jugendliche

Physiognomie bald ein Zug verdrieß-

licher Blasiertheit, der sich namentlich in

den trotzig herabgezogenen Mundwinkeln

äußert und in einzelnen Bildnissen, wie

jenem des Prado, wo sie Philipp IV. gegen-

über am Betschemel kniet, jeden Alters-

unterschied zwischen beiden verwischt zu

haben scheint. Die Erfahrung, daß das

Zusammenleben mit einem unverhältnis-

mäßig bejahrteren Gatten früh altern

macht, bewährt sich hier in geradezu

paradigmatischer Weise.

Genau in der Mitte ihres Lebens —■

sie zählte damals 3i und starb im Alter

von 62 Jahren — wird sie Witwe und

sieht sich Gefahren gegenüber, die von

außen und innen mit gleicher Wucht auf

sie einstürmen. Allein die Liebe der

Mutter zu ihrem damals erst vierjährigen

Sohne, den in seiner körperlichen und

geistigen Entwicklung zurückgebliebenen

Karl IL, gibt ihr vorerst Mut und Kraft,

ihnen zu begegnen. Ludwig XIV. gegen-

über, der unmittelbar nach Philipps IV.

Tode seine begehrliche Hand nach den Fig. 44. Claudio Coello, Bildnis der Königin Marianne als Witwe,

blühenden niederländischen Provinzen München, Pinakothek, Nr. 1302.

ausstreckt und damit die Reihe seiner be-

zeichnend genug Raubkriege genannten Aktionen eröffnet, erklärte Marianne, sie könne und werde

kein Dorf abtreten; denn sie fühle sich verpflichtet, die Gesamtheit der Monarchie ungeschmälert zu

erhalten. Als gefährlichsten inneren Feind erkennt sie mit richtigem Blicke die durch maßlose Ver-

schwendung verursachte steigende Finanznot, die selbst in dem auf kaum 20.000 Mann reduzierten,

unregelmäßig bezahlten und schlecht gekleideten Heere alle Bande der Disziplin zu lösen droht. Wie

ronde et monstreuse; car, il sembloit que c'etoient plusieurs cercles de Tonneau cousus en dedans de leurs Juppes, hör-

mis que les Cercles sont ronds, et que leur Gard-Infante etoit aplati un peu par devant et par derriere, et s'elargissoit

par les cötes. Quand elles marchoient, cette Machine se haussoit et baissoit, et faisoit enfin une fort laide figure. Leur

plus belle coeffure etoit large, avec de faux cheveux, et leur front trop decouvert et sans frisure, n'avoit point d'agre-

ment.» — Ludwig XIV. äußert, als er Maria Theresia zum ersten Male sieht, zum Prinzen Conti und zum Marschall Tu-

renne €que d'abord la laideur de la Coiffure et de l'Habit de V Inf ante l'avoit surpris» (ebenda, p. 98) und Madame de

Motteville bemerkt noch einmal (p. 107): «Le Gard-Infante etoit une chose si monstrueusc, que quand les Femmes Espa-

gnoles ne Vavoient point elles etoient beaueoup mieux.t

1 Justi, a. a. O. II2, S. 243.

2 Ebenda II2, S. 246.