39

R. F. KAINDJ, Prähistorisches aus der Bukowina

40

haltenes Rinderhorn (Auerochse?) zu nennen. Inter-

essant ist ein primitiv gearbeiteter Becher (Fig. 38)

aus leicht gebranntem roten Ton ohne Malerei. Es

ist das erste Gefäß dieser Art, das hier gefunden

wurde und fast ganz zusammengestellt werden

konnte. Ganz besondere Aufmerksamkeit bean-

spruchen Reste eines sehr merkwürdigen Gefäßes,

das wahrscheinlich ungefähr die oft besprochene

Gestalt der großen Vorratsgefäße (Jahrbuch I Fig. 95)

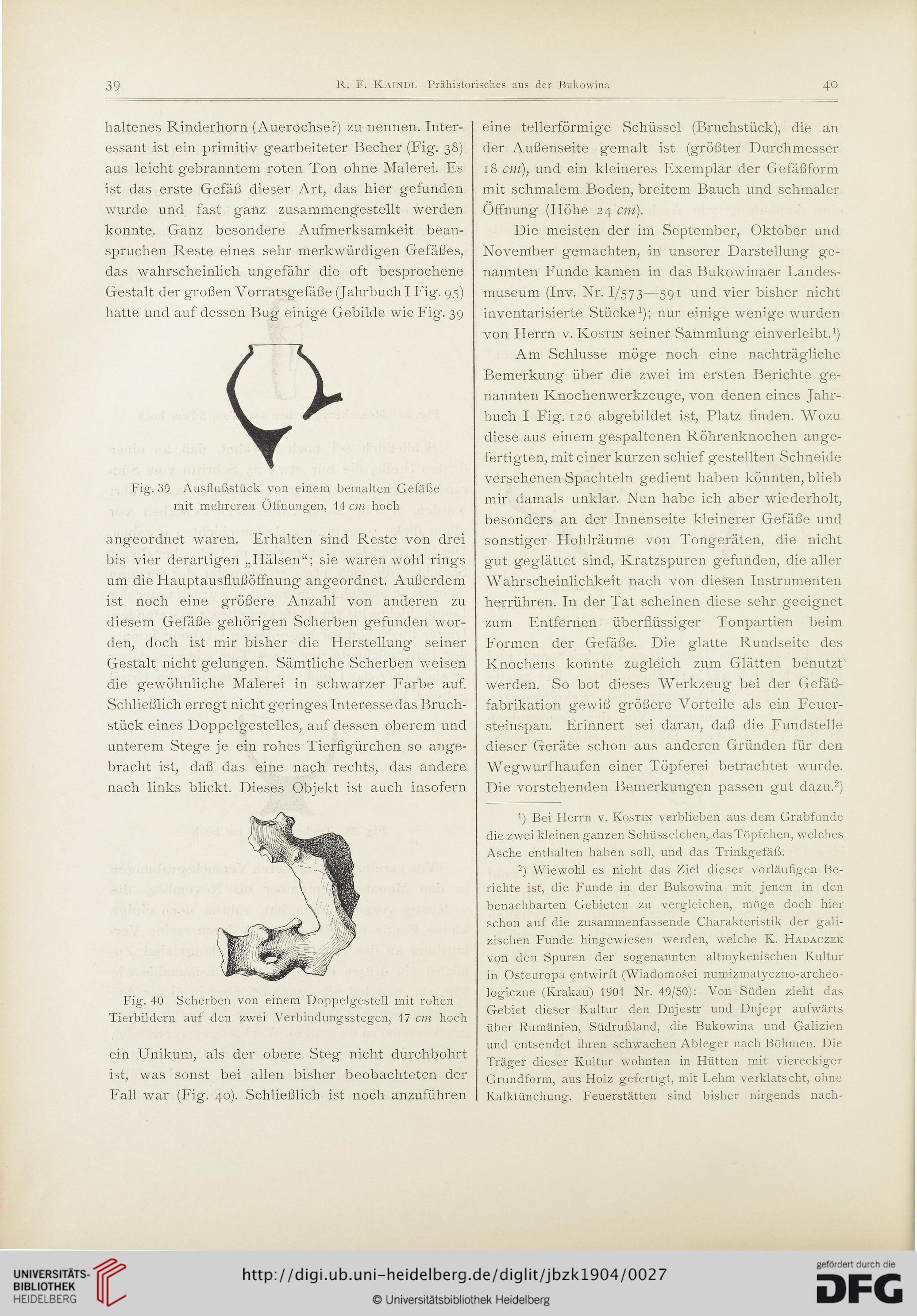

hatte und auf dessen Bug einige Gebilde wie Fig. 39

Fig. 39 Ausflußstück von einem bemalten Gefäße

mit mehreren Öffnungen, 14 cm hoch

ang'eordnet waren. Erhalten sind Reste von drei

bis vier derartigen „Hälsen“; sie waren wohl rings

um die Hauptausflußöffnung angeordnet. Außerdem

ist noch eine größere Anzahl von anderen zu

diesem Gefäße gehörigen Scherben gefunden wor-

den, doch ist mir bisher die Herstellung seiner

Gestalt nicht gelungen. Sämtliche Scherben weisen

die gewöhnliche Malerei in schwarzer Farbe auf.

Schließlich erregt nicht geringes Interesse das Bruch-

stück eines Doppelgestelles, auf dessen oberem und

unterem Stege je ein rohes Tierfigürchen so ang'e-

bracht ist, daß das eine nach rechts, das andere

nach links blickt. Dieses Objekt ist auch insofern

Fig. 40 Scherben von einem Doppelgestell mit rohen

Tierbildern auf den zwei Verbindungsstegen, 17 cm hoch

ein Unikum, als der obere Steg' nicht durchbohrt

ist, was sonst bei allen bisher beobachteten der

Fall war (Fig. 40). Schließlich ist noch anzuführen

eine tellerförmige Schüssel (Bruchstück), die an

der Außenseite gemalt ist (g'rößter Durchmesser

18 cm), und ein kleineres Exemplar der Gefäßform

mit schmalem Boden, breitem Bauch und schmaler

Öffnung (Höhe 24 cm).

Die meisten der im September, Oktober und

November gemachten, in unserer Darstellung* ge-

nannten Funde kamen in das Bukowinaer Landes-

museum (Inv. Nr. I/573—591 und vier bisher nicht

inventarisierte Stücke1); nur einige wenige wurden

von Herrn v. Kostin seiner Sammlung einverleibt.1)

Am Schlüsse möge noch eine nachträgliche

Bemerkung über die zwei im ersten Berichte ge-

nannten Knochenwerkzeug'e, von denen eines Jahr-

buch I Fig. 126 abgebildet ist, Platz finden. Wozu

diese aus einem gespaltenen Röhrenknochen ange-

fertigten, mit einer kurzen schief gestellten Schneide

versehenen Spachteln gedient haben könnten, blieb

mir damals unklar. Nun habe ich aber wiederholt,

besonders an der Innenseite kleinerer Gefäße und

sonstiger Hohlräume von Tongeräten, die nicht

g'ut geglättet sind, Kratzspuren gefunden, die aller

Wahrscheinlichkeit nach von diesen Instrumenten

herrühren. In der Tat scheinen diese sehr geeignet

zum Entfernen überflüssiger Tonpartien beim

Formen der Gefäße. Die glatte Rundseite des

Knochens konnte zugleich zum Glätten benutzt

werden. So bot dieses Werkzeug' bei der Gefäß-

fabrikation g'ewiß größere Vorteile als ein Feuer-

steinspan. Erinnert sei daran, daß die Fundstelle

dieser Geräte schon aus anderen Gründen für den

Wegwurfhäufen einer Töpferei betrachtet wurde.

Die vorstehenden Bemerkungen passen gut dazu.2)

b Bei Herrn v. Kostin verblieben aus dem Grabfunde

die zwei kleinen ganzen Schüsselchen, das Töpfchen, welches

Asche enthalten haben soll, und das Trinkgefäß.

2) Wiewohl es nicht das Ziel dieser vorläufigen Be-

richte ist, die Funde in der Bukowina mit jenen in den

benachbarten Gebieten zu vergleichen, möge doch hier

schon auf die zusammenfassende Charakteristik der gali-

zischen Funde hingewiesen werden, welche K. Hadaczek

von den Spuren der sogenannten altmykenischen Kultur

in Osteuropa entwirft (Wiadomosci numizmatyczno-archeo-

logiczne (Krakau) 1901 Nr. 49/50): Von Süden zieht das

Gebiet dieser Kultur den Dnjestr und Dnjepr aufwärts

über Rumänien, Südrußland, die Bukowina und Galizien

und entsendet ihren schwachen Ableger nach Böhmen. Die

Träger dieser Kultur wohnten in Hütten mit viereckiger

Grundform, aus Holz gefertigt, mit Lehm verklatscht, ohne

Kalktünchung. Feuerstätten sind bisher nirgends nach-

R. F. KAINDJ, Prähistorisches aus der Bukowina

40

haltenes Rinderhorn (Auerochse?) zu nennen. Inter-

essant ist ein primitiv gearbeiteter Becher (Fig. 38)

aus leicht gebranntem roten Ton ohne Malerei. Es

ist das erste Gefäß dieser Art, das hier gefunden

wurde und fast ganz zusammengestellt werden

konnte. Ganz besondere Aufmerksamkeit bean-

spruchen Reste eines sehr merkwürdigen Gefäßes,

das wahrscheinlich ungefähr die oft besprochene

Gestalt der großen Vorratsgefäße (Jahrbuch I Fig. 95)

hatte und auf dessen Bug einige Gebilde wie Fig. 39

Fig. 39 Ausflußstück von einem bemalten Gefäße

mit mehreren Öffnungen, 14 cm hoch

ang'eordnet waren. Erhalten sind Reste von drei

bis vier derartigen „Hälsen“; sie waren wohl rings

um die Hauptausflußöffnung angeordnet. Außerdem

ist noch eine größere Anzahl von anderen zu

diesem Gefäße gehörigen Scherben gefunden wor-

den, doch ist mir bisher die Herstellung seiner

Gestalt nicht gelungen. Sämtliche Scherben weisen

die gewöhnliche Malerei in schwarzer Farbe auf.

Schließlich erregt nicht geringes Interesse das Bruch-

stück eines Doppelgestelles, auf dessen oberem und

unterem Stege je ein rohes Tierfigürchen so ang'e-

bracht ist, daß das eine nach rechts, das andere

nach links blickt. Dieses Objekt ist auch insofern

Fig. 40 Scherben von einem Doppelgestell mit rohen

Tierbildern auf den zwei Verbindungsstegen, 17 cm hoch

ein Unikum, als der obere Steg' nicht durchbohrt

ist, was sonst bei allen bisher beobachteten der

Fall war (Fig. 40). Schließlich ist noch anzuführen

eine tellerförmige Schüssel (Bruchstück), die an

der Außenseite gemalt ist (g'rößter Durchmesser

18 cm), und ein kleineres Exemplar der Gefäßform

mit schmalem Boden, breitem Bauch und schmaler

Öffnung (Höhe 24 cm).

Die meisten der im September, Oktober und

November gemachten, in unserer Darstellung* ge-

nannten Funde kamen in das Bukowinaer Landes-

museum (Inv. Nr. I/573—591 und vier bisher nicht

inventarisierte Stücke1); nur einige wenige wurden

von Herrn v. Kostin seiner Sammlung einverleibt.1)

Am Schlüsse möge noch eine nachträgliche

Bemerkung über die zwei im ersten Berichte ge-

nannten Knochenwerkzeug'e, von denen eines Jahr-

buch I Fig. 126 abgebildet ist, Platz finden. Wozu

diese aus einem gespaltenen Röhrenknochen ange-

fertigten, mit einer kurzen schief gestellten Schneide

versehenen Spachteln gedient haben könnten, blieb

mir damals unklar. Nun habe ich aber wiederholt,

besonders an der Innenseite kleinerer Gefäße und

sonstiger Hohlräume von Tongeräten, die nicht

g'ut geglättet sind, Kratzspuren gefunden, die aller

Wahrscheinlichkeit nach von diesen Instrumenten

herrühren. In der Tat scheinen diese sehr geeignet

zum Entfernen überflüssiger Tonpartien beim

Formen der Gefäße. Die glatte Rundseite des

Knochens konnte zugleich zum Glätten benutzt

werden. So bot dieses Werkzeug' bei der Gefäß-

fabrikation g'ewiß größere Vorteile als ein Feuer-

steinspan. Erinnert sei daran, daß die Fundstelle

dieser Geräte schon aus anderen Gründen für den

Wegwurfhäufen einer Töpferei betrachtet wurde.

Die vorstehenden Bemerkungen passen gut dazu.2)

b Bei Herrn v. Kostin verblieben aus dem Grabfunde

die zwei kleinen ganzen Schüsselchen, das Töpfchen, welches

Asche enthalten haben soll, und das Trinkgefäß.

2) Wiewohl es nicht das Ziel dieser vorläufigen Be-

richte ist, die Funde in der Bukowina mit jenen in den

benachbarten Gebieten zu vergleichen, möge doch hier

schon auf die zusammenfassende Charakteristik der gali-

zischen Funde hingewiesen werden, welche K. Hadaczek

von den Spuren der sogenannten altmykenischen Kultur

in Osteuropa entwirft (Wiadomosci numizmatyczno-archeo-

logiczne (Krakau) 1901 Nr. 49/50): Von Süden zieht das

Gebiet dieser Kultur den Dnjestr und Dnjepr aufwärts

über Rumänien, Südrußland, die Bukowina und Galizien

und entsendet ihren schwachen Ableger nach Böhmen. Die

Träger dieser Kultur wohnten in Hütten mit viereckiger

Grundform, aus Holz gefertigt, mit Lehm verklatscht, ohne

Kalktünchung. Feuerstätten sind bisher nirgends nach-