49

J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)

50

einzelstehenden Brandurnen gewöhnlich die

schönsten Schmuckstücke enthielten: wie wenn

man mit ausgleichendem Gerechtigkeitssinn die

Toten bedacht hätte. Viele Gräber sind ohne Stein-

bedeckung-; in anderen finden sich einzelne Steine

als Stütze oder Unterlage, endlich bei 21 Gräbern

sehen wir ein zusammenhängendes, geschlossenes

Steingewölbe, das, in sich zusammengefallen, die

Urnen unter sich meist plattgedrückt hat. Die

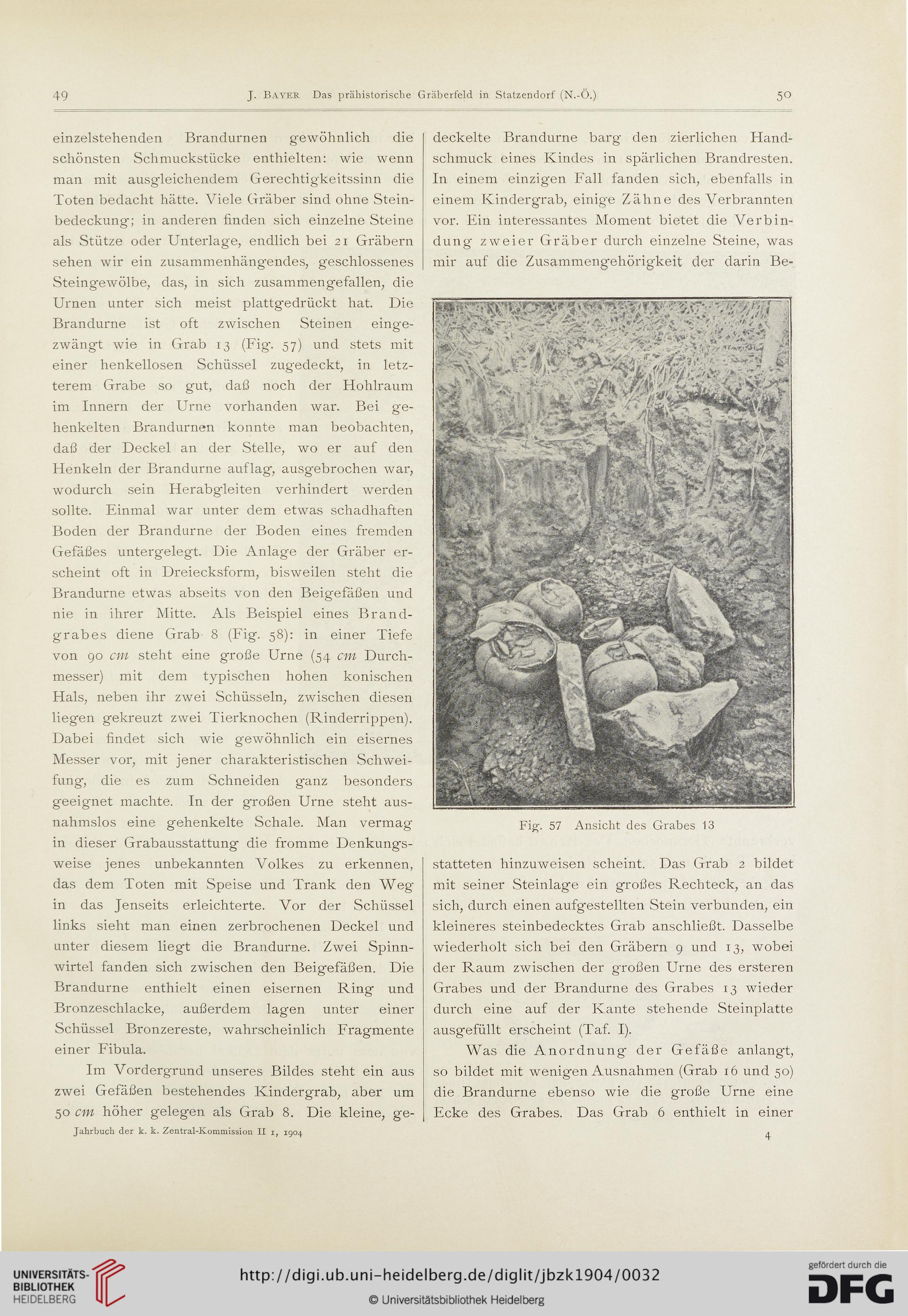

Brandurne ist oft zwischen Steinen einge-

zwängt wie in Grab 13 (Fig. 57) und stets mit

einer henkellosen Schüssel zugedeckt, in letz-

terem Grabe so gut, daß noch der Hohlraum

im Innern der Urne vorhanden war. Bei ge-

henkelten Brandurnen konnte man beobachten,

daß der Deckel an der Stelle, wo er auf den

Henkeln der Brandurne auflag, ausgebrochen war,

wodurch sein Herabgleiten verhindert werden

sollte. Einmal war unter dem etwas schadhaften

Boden der Brandurne der Boden eines fremden

Gefäßes untergelegt. Die Anlage der Gräber er-

scheint oft in Dreiecksform, bisweilen steht die

Brandurne etwas abseits von den Beigefäßen und

nie in ihrer Mitte. Als Beispiel eines Brand-

grabes diene Grab 8 (Fig. 58): in einer Tiefe

von 90 cm steht eine große Urne (54 cm Durch-

messer) mit dem typischen hohen konischen

Hals, neben ihr zwei Schüsseln, zwischen diesen

liegen gekreuzt zwei Tierknochen (Rinderrippen).

Dabei findet sich wie gewöhnlich ein eisernes

Messer vor, mit jener charakteristischen Schwei-

fung, die es zum Schneiden ganz besonders

geeignet machte. In der großen Urne steht aus-

nahmslos eine gehenkelte Schale. Man vermag

in dieser Grabausstattung die fromme Denkungs-

weise jenes unbekannten Volkes zu erkennen,

das dem Toten mit Speise und Trank den Weg

in das Jenseits erleichterte. Vor der Schüssel

links sieht man einen zerbrochenen Deckel und

unter diesem liegt die Brandurne. Zwei Spinn-

wirtel fanden sich zwischen den Beigefäßen. Die

Brandurne enthielt einen eisernen Ring und

Bronzeschlacke, außerdem lagen unter einer

Schüssel Bronzereste, wahrscheinlich Fragmente

einer Fibula.

Im Vordergrund unseres Bildes steht ein aus

zwei Gefäßen bestehendes Rindergrab, aber um

50 cm höher gelegen als Grab 8. Die kleine, ge-

Jabrbuch der k. k. Zentral-Kommission II i, 1904

deckelte Brandurne barg den zierlichen Hand-

schmuck eines Kindes in spärlichen Brandresten.

In einem einzigen Fall fanden sich, ebenfalls in

einem Kindergrab, einig-e Zähne des Verbrannten

vor. Ein interessantes Moment bietet die Verbin-

dung zweier Gräber durch einzelne Steine, was

mir auf die Zusammengehörigkeit der darin Be-

Fig. 57 Ansicht des Grabes 13

statteten hinzuweisen scheint. Das Grab 2 bildet

mit seiner Steinlage ein großes Rechteck, an das

sich, durch einen aufgestellten Stein verbunden, ein

kleineres steinbedecktes Grab anschließt. Dasselbe

wiederholt sich bei den Gräbern 9 und 13, wobei

der Raum zwischen der großen Urne des ersteren

Grabes und der Brandurne des Grabes 13 wieder

durch eine auf der Kante stehende Steinplatte

ausgefüllt erscheint (Taf. I).

Was die Anordnung der Gefäße anlangt,

so bildet mit wenigen Ausnahmen (Grab 16 und 50)

die Brandurne ebenso wie die große Urne eine

Ecke des Grabes. Das Grab 6 enthielt in einer

4

J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)

50

einzelstehenden Brandurnen gewöhnlich die

schönsten Schmuckstücke enthielten: wie wenn

man mit ausgleichendem Gerechtigkeitssinn die

Toten bedacht hätte. Viele Gräber sind ohne Stein-

bedeckung-; in anderen finden sich einzelne Steine

als Stütze oder Unterlage, endlich bei 21 Gräbern

sehen wir ein zusammenhängendes, geschlossenes

Steingewölbe, das, in sich zusammengefallen, die

Urnen unter sich meist plattgedrückt hat. Die

Brandurne ist oft zwischen Steinen einge-

zwängt wie in Grab 13 (Fig. 57) und stets mit

einer henkellosen Schüssel zugedeckt, in letz-

terem Grabe so gut, daß noch der Hohlraum

im Innern der Urne vorhanden war. Bei ge-

henkelten Brandurnen konnte man beobachten,

daß der Deckel an der Stelle, wo er auf den

Henkeln der Brandurne auflag, ausgebrochen war,

wodurch sein Herabgleiten verhindert werden

sollte. Einmal war unter dem etwas schadhaften

Boden der Brandurne der Boden eines fremden

Gefäßes untergelegt. Die Anlage der Gräber er-

scheint oft in Dreiecksform, bisweilen steht die

Brandurne etwas abseits von den Beigefäßen und

nie in ihrer Mitte. Als Beispiel eines Brand-

grabes diene Grab 8 (Fig. 58): in einer Tiefe

von 90 cm steht eine große Urne (54 cm Durch-

messer) mit dem typischen hohen konischen

Hals, neben ihr zwei Schüsseln, zwischen diesen

liegen gekreuzt zwei Tierknochen (Rinderrippen).

Dabei findet sich wie gewöhnlich ein eisernes

Messer vor, mit jener charakteristischen Schwei-

fung, die es zum Schneiden ganz besonders

geeignet machte. In der großen Urne steht aus-

nahmslos eine gehenkelte Schale. Man vermag

in dieser Grabausstattung die fromme Denkungs-

weise jenes unbekannten Volkes zu erkennen,

das dem Toten mit Speise und Trank den Weg

in das Jenseits erleichterte. Vor der Schüssel

links sieht man einen zerbrochenen Deckel und

unter diesem liegt die Brandurne. Zwei Spinn-

wirtel fanden sich zwischen den Beigefäßen. Die

Brandurne enthielt einen eisernen Ring und

Bronzeschlacke, außerdem lagen unter einer

Schüssel Bronzereste, wahrscheinlich Fragmente

einer Fibula.

Im Vordergrund unseres Bildes steht ein aus

zwei Gefäßen bestehendes Rindergrab, aber um

50 cm höher gelegen als Grab 8. Die kleine, ge-

Jabrbuch der k. k. Zentral-Kommission II i, 1904

deckelte Brandurne barg den zierlichen Hand-

schmuck eines Kindes in spärlichen Brandresten.

In einem einzigen Fall fanden sich, ebenfalls in

einem Kindergrab, einig-e Zähne des Verbrannten

vor. Ein interessantes Moment bietet die Verbin-

dung zweier Gräber durch einzelne Steine, was

mir auf die Zusammengehörigkeit der darin Be-

Fig. 57 Ansicht des Grabes 13

statteten hinzuweisen scheint. Das Grab 2 bildet

mit seiner Steinlage ein großes Rechteck, an das

sich, durch einen aufgestellten Stein verbunden, ein

kleineres steinbedecktes Grab anschließt. Dasselbe

wiederholt sich bei den Gräbern 9 und 13, wobei

der Raum zwischen der großen Urne des ersteren

Grabes und der Brandurne des Grabes 13 wieder

durch eine auf der Kante stehende Steinplatte

ausgefüllt erscheint (Taf. I).

Was die Anordnung der Gefäße anlangt,

so bildet mit wenigen Ausnahmen (Grab 16 und 50)

die Brandurne ebenso wie die große Urne eine

Ecke des Grabes. Das Grab 6 enthielt in einer

4