5i

J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)

52

Tiefe von 1-4 m fünf Gefäße, von denen nur die

Brandurne mit einem Stein zugedeckt, das Ganze

aber im Halbkreis von Steinplatten umschlossen war.

In dem eingeschlossenen Raum waren Spuren von

Holzkohle und Asche wahrzunehmen, daneben un-

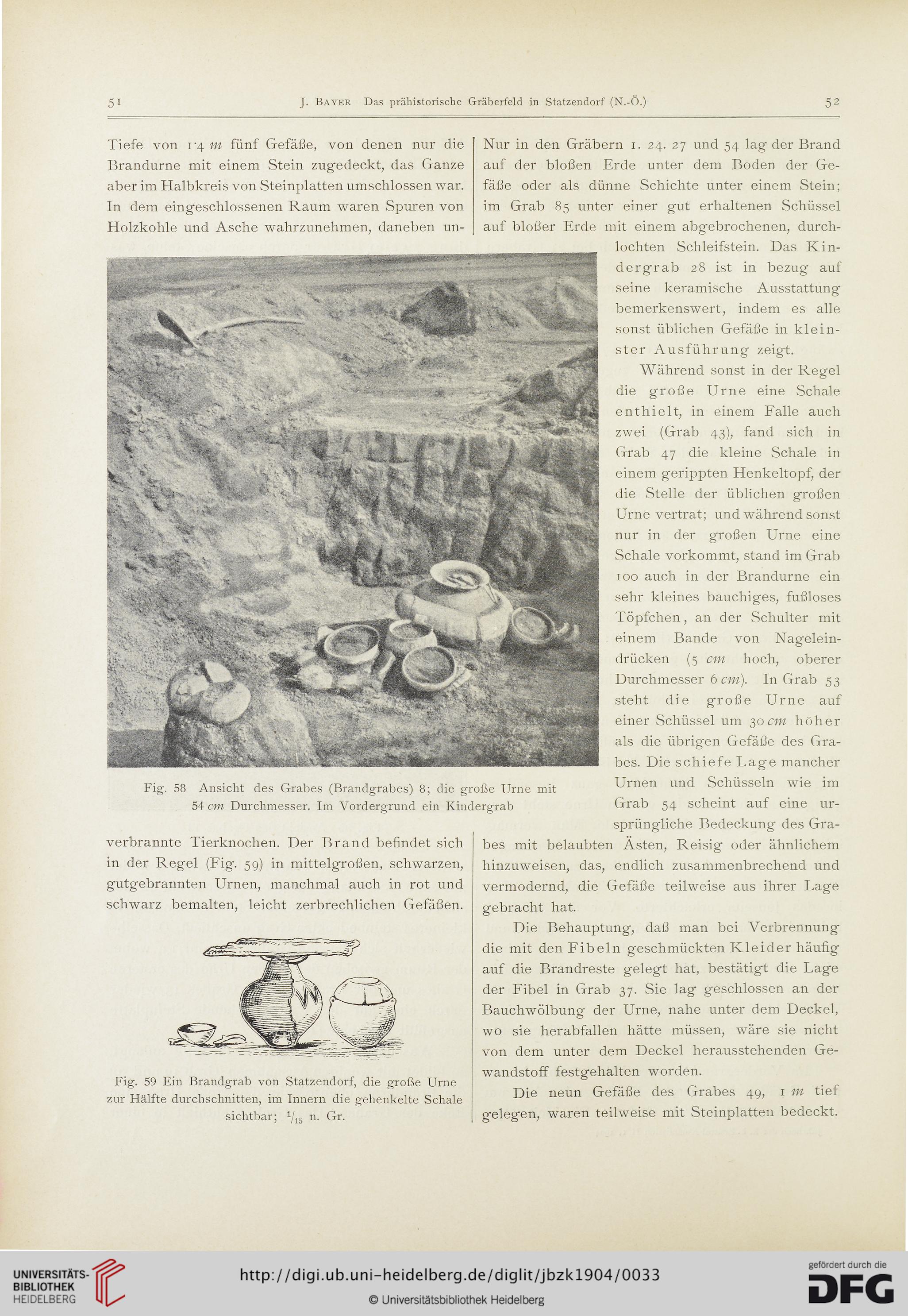

Fig. 58 Ansicht des Grabes (Brandgrabes) 8; die große Urne mit

54 cm Durchmesser. Im Vordergrund ein Kindergrab

verbrannte Tierknochen. Der Brand befindet sich

in der Regel (Fig. 59) in mittelgroßen, schwarzen,

gutgebrannten Urnen, manchmal auch in rot und

schwarz bemalten, leicht zerbrechlichen Gefäßen.

Fig. 59 Ein Brandgrab von Statzendorf, die große Urne

zur Hälfte durchschnitten, im Innern die gehenkelte Schale

sichtbar; *•/ 15 n. Gr.

Nur in den Gräbern 1. 24. 27 und 54 lag der Brand

auf der bloßen Erde unter dem Boden der Ge-

fäße oder als dünne Schichte unter einem Stein;

im Grab 85 unter einer gut erhaltenen Schüssel

auf bloßer Erde mit einem abgebrochenen, durch-

lochten Schleifstein. Das Kin-

dergrab 28 ist in bezug auf

seine keramische Ausstattung

bemerkenswert, indem es alle

sonst üblichen Gefäße in klein-

ster Ausführung zeigt.

Während sonst in der Regel

die große Urne eine Schale

enthielt, in einem Falle auch

zwei (Grab 43), fand sich in

Grab 47 die kleine Schale in

einem gerippten Henkeltopf, der

die Stelle der üblichen großen

Urne vertrat; und während sonst

nur in der großen Urne eine

Schale vorkommt, stand im Grab

100 auch in der Brandurne ein

sehr kleines bauchiges, fußloses

Töpfchen, an der Schulter mit

einem Bande von Nagelein-

drücken (5 cm hoch, oberer

Durchmesser 6 ein). In Grab 53

steht die große Urne auf

einer Schüssel um 30 cm höher

als die übrigen Gefäße des Gra-

bes. Die schiefe Lage mancher

Urnen und Schüsseln wie im

Grab 54 scheint auf eine ur-

sprüngliche Bedeckung des Gra-

bes mit belaubten Asten, Reisig oder ähnlichem

hinzuweisen, das, endlich zusammenbrechend und

vermodernd, die Gefäße teilweise aus ihrer Lage

gebracht hat.

Die Behauptung, daß man bei Verbrennung

die mit den Fibeln geschmückten Kleider häufig

auf die Brandreste gelegt hat, bestätigt die Lage

der Fibel in Grab 37. Sie lag geschlossen an der

Bauchwölbung der Urne, nahe unter dem Deckel,

wo sie herabfallen hätte müssen, wäre sie nicht

von dem unter dem Deckel herausstehenden Ge-

wandstoff festgehalten worden.

Die neun Gefäße des Grabes 49, 1 m tief

gelegen, waren teilweise mit Steinplatten bedeckt.

J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)

52

Tiefe von 1-4 m fünf Gefäße, von denen nur die

Brandurne mit einem Stein zugedeckt, das Ganze

aber im Halbkreis von Steinplatten umschlossen war.

In dem eingeschlossenen Raum waren Spuren von

Holzkohle und Asche wahrzunehmen, daneben un-

Fig. 58 Ansicht des Grabes (Brandgrabes) 8; die große Urne mit

54 cm Durchmesser. Im Vordergrund ein Kindergrab

verbrannte Tierknochen. Der Brand befindet sich

in der Regel (Fig. 59) in mittelgroßen, schwarzen,

gutgebrannten Urnen, manchmal auch in rot und

schwarz bemalten, leicht zerbrechlichen Gefäßen.

Fig. 59 Ein Brandgrab von Statzendorf, die große Urne

zur Hälfte durchschnitten, im Innern die gehenkelte Schale

sichtbar; *•/ 15 n. Gr.

Nur in den Gräbern 1. 24. 27 und 54 lag der Brand

auf der bloßen Erde unter dem Boden der Ge-

fäße oder als dünne Schichte unter einem Stein;

im Grab 85 unter einer gut erhaltenen Schüssel

auf bloßer Erde mit einem abgebrochenen, durch-

lochten Schleifstein. Das Kin-

dergrab 28 ist in bezug auf

seine keramische Ausstattung

bemerkenswert, indem es alle

sonst üblichen Gefäße in klein-

ster Ausführung zeigt.

Während sonst in der Regel

die große Urne eine Schale

enthielt, in einem Falle auch

zwei (Grab 43), fand sich in

Grab 47 die kleine Schale in

einem gerippten Henkeltopf, der

die Stelle der üblichen großen

Urne vertrat; und während sonst

nur in der großen Urne eine

Schale vorkommt, stand im Grab

100 auch in der Brandurne ein

sehr kleines bauchiges, fußloses

Töpfchen, an der Schulter mit

einem Bande von Nagelein-

drücken (5 cm hoch, oberer

Durchmesser 6 ein). In Grab 53

steht die große Urne auf

einer Schüssel um 30 cm höher

als die übrigen Gefäße des Gra-

bes. Die schiefe Lage mancher

Urnen und Schüsseln wie im

Grab 54 scheint auf eine ur-

sprüngliche Bedeckung des Gra-

bes mit belaubten Asten, Reisig oder ähnlichem

hinzuweisen, das, endlich zusammenbrechend und

vermodernd, die Gefäße teilweise aus ihrer Lage

gebracht hat.

Die Behauptung, daß man bei Verbrennung

die mit den Fibeln geschmückten Kleider häufig

auf die Brandreste gelegt hat, bestätigt die Lage

der Fibel in Grab 37. Sie lag geschlossen an der

Bauchwölbung der Urne, nahe unter dem Deckel,

wo sie herabfallen hätte müssen, wäre sie nicht

von dem unter dem Deckel herausstehenden Ge-

wandstoff festgehalten worden.

Die neun Gefäße des Grabes 49, 1 m tief

gelegen, waren teilweise mit Steinplatten bedeckt.