55

J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)

56

zur Rechten das in Fig. 60 abgebildete Messer

und Tierknochen. Das Fehlen einer Steinbe-

deckung über relativ seicht bestatteten Leich-

name^ die trotzdem von wilden Tieren unbe-

rührt geblieben sind, halte ich für ein Zeichen

von bereits stark fortgeschrittener Kultivierung

des Landes respektive starkem Zurückdrängen der

reißenden Tiere, deren Machtbereich im gleichen

Maße mit der Urbarmachung des Bodens und der

Ausrodung der Wälder verringert wurde.

Die große Anzahl alter Urnenbruchstücke in

vielen Gräbern kann nicht leicht auf Rechnung

des Zufalles geschrieben werden; man ist vielmehr

zur Annahme berechtigt, irgendeine religiösen

Motiven entsprechende Handlung als Ursache

vorauszusetzen. Diese Bruchstücke stammen meist

von rotg'ebrannten Gefäßen und zeigen ein mit

einfachem Fingerdruck erzeugtes Or- |

nament.

Das Wenige, was an Waffen

bisher gefunden wurde, besteht in

eisernen Palstäben von charakteri-

stisch-hallstättischem Typus und in

eisernen Lanzenspitzen. Letztere sind

von edler Form, 25 cm lang, und be-

sitzen, indem sie sich allmählich von

der Schaftröhre aus verbreitern, eine

hohe, scharfe, Mittelrippe (Fig. 61).

Schwert und Dolch wurden bis jetzt

nicht gefunden.

Die Schmuckgegenstände zei-

gen eine reiche Mannigfaltigkeit der

Formen und, was für die Zeitbestim-

mung des Gräberfeldes maßgebend

ist, den Sieg des Eisens auf der

ganzen Linie, das uns in den alten

Formen des Bronzeschmuckes den

Anbruch einer neuen, vorgeschrittenen

Eisenzeit verkündet.

Die vorausg'ehende Epoche, die uns Haders-

dorf am Kamp, Stillfried a. d. March und Maria-

rast bei Marburg charakterisieren, zeigt uns die

Harfenfibel in Bronze; die Gräberfelder, besonders

die beiden ersteren, sind sehr arm an Beigaben,

das Eisen diente dem Menschen hier fast aus-

schließlich nur in der Form des Messers. Die

Statzendorfer Gräber bringen uns nun das neben

der Bronze auch in Eisen, was jene Gräberfelder

nur in Bronze bargen. Aber der Umstand, daß

die Harfenfibel auch hier die vorherrschende Fibel-

form repräsentiert, scheint mir doch auf Bezie-

hungen zu den vorerwähnten Fundstellen hinzu-

weisen; Hoernes, der Urgeschichte des Menschen

S. 595 fg. auf die merkwürdige Übereinstimmung

jener drei Gräberfelder hinweist, begründet die

verhältnismäßig große Armut der zwei nördlichen

Fundplätze mit ihrer nördlichen, der Kultur des

Südens abgewendeten Lage. Wenn wir diesen

Umstand in Betracht ziehen und dabei erwägen,

daß zwischen jenen Fundorten und unserem Gräber-

feld die Donau strömt, ein in damaliger Zeit ge-

waltiges Hindernis nachbarlichen Verkehrs, so

finden wir neben dem

höheren Alter jener Ne-

kropolen hierin eine Er-

klärung für ihre Armut;

anderseits scheint mir die

Lag'e Statzendorfs auf dem

der Kultur des Südens zu-

gekehrten Ufer der Donau

den früheren Besitz eiser-

ner Erzeugnisse begreif-

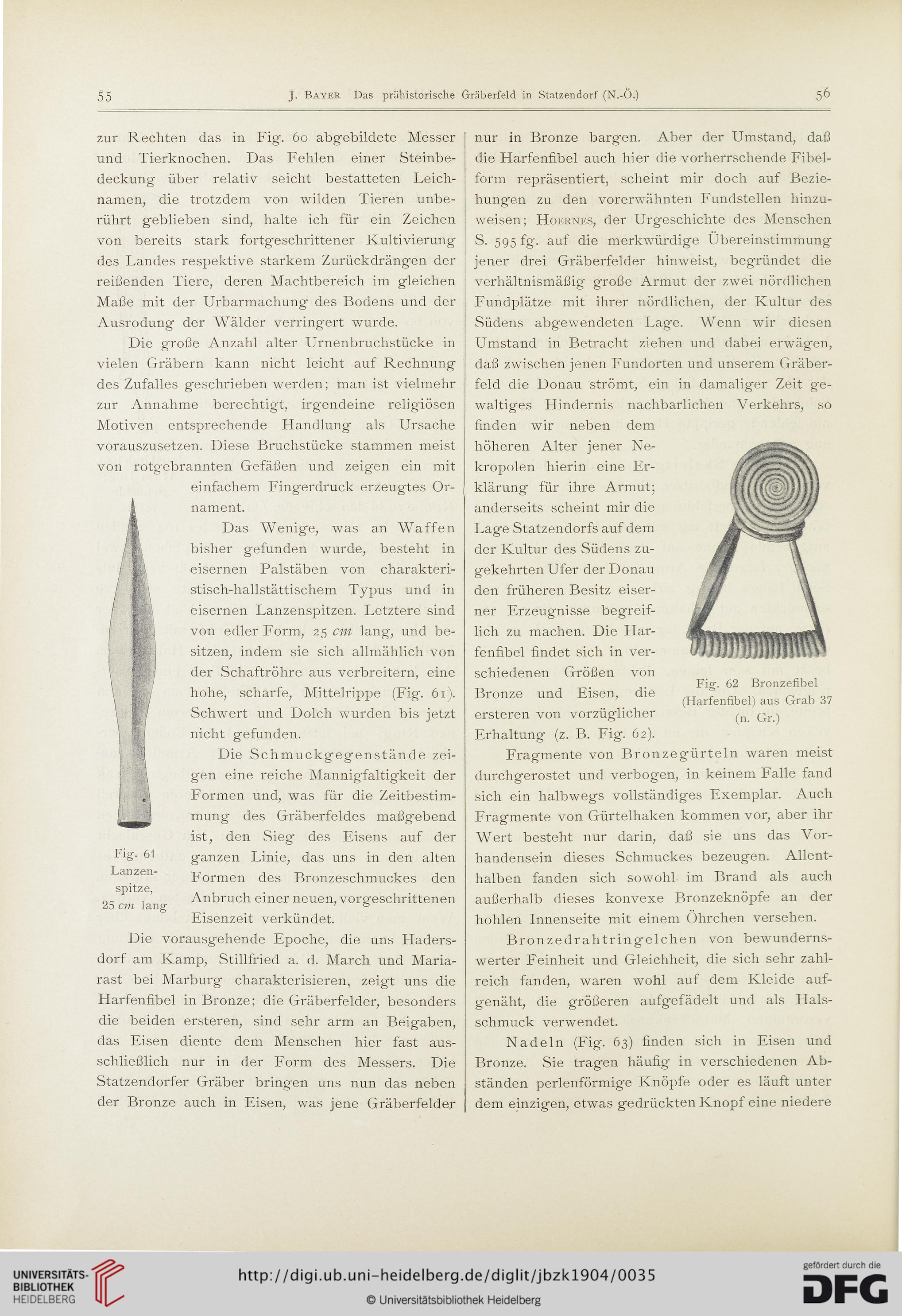

lich zu machen. Die Har-

fenfibel findet sich in ver-

schiedenen Größen von

Bronze und Eisen, die

ersteren von vorzüglicher

Erhaltung (z. B. Fig. 62).

Fragmente von Bronzegürteln waren meist

durchgerostet und verbogen, in keinem Falle fand

sich ein halbwegs vollständiges Exemplar. Auch

Fragmente von Gürtelhaken kommen vor, aber ihr

Wert besteht nur darin, daß sie uns das Vor-

handensein dieses Schmuckes bezeugen. Allent-

halben fanden sich sowohl im Brand als auch

außerhalb dieses konvexe Bronzeknöpfe an der

hohlen Innenseite mit einem Öhrchen versehen.

Bronzedrahtringelchen von bewunderns-

werter Feinheit und Gleichheit, die sich sehr zahl-

reich fanden, waren wohl auf dem Kleide auf-

genäht, die größeren aufgefädelt und als Hals-

schmuck verwendet.

Nadeln (Fig. 63) finden sich in Eisen und

Bronze. Sie tragen häufig in verschiedenen Ab-

ständen perlenförmig'e Knöpfe oder es läuft unter

dem einzigen, etwas gedrückten Knopf eine niedere

Fig. 61

Lanzen-

spitze,

25 cm lang

Fig. 62 Bronzefibel

(Harfenfibel) aus Grab 37

(n. Gr.)

J. Bayer Das prähistorische Gräberfeld in Statzendorf (N.-Ö.)

56

zur Rechten das in Fig. 60 abgebildete Messer

und Tierknochen. Das Fehlen einer Steinbe-

deckung über relativ seicht bestatteten Leich-

name^ die trotzdem von wilden Tieren unbe-

rührt geblieben sind, halte ich für ein Zeichen

von bereits stark fortgeschrittener Kultivierung

des Landes respektive starkem Zurückdrängen der

reißenden Tiere, deren Machtbereich im gleichen

Maße mit der Urbarmachung des Bodens und der

Ausrodung der Wälder verringert wurde.

Die große Anzahl alter Urnenbruchstücke in

vielen Gräbern kann nicht leicht auf Rechnung

des Zufalles geschrieben werden; man ist vielmehr

zur Annahme berechtigt, irgendeine religiösen

Motiven entsprechende Handlung als Ursache

vorauszusetzen. Diese Bruchstücke stammen meist

von rotg'ebrannten Gefäßen und zeigen ein mit

einfachem Fingerdruck erzeugtes Or- |

nament.

Das Wenige, was an Waffen

bisher gefunden wurde, besteht in

eisernen Palstäben von charakteri-

stisch-hallstättischem Typus und in

eisernen Lanzenspitzen. Letztere sind

von edler Form, 25 cm lang, und be-

sitzen, indem sie sich allmählich von

der Schaftröhre aus verbreitern, eine

hohe, scharfe, Mittelrippe (Fig. 61).

Schwert und Dolch wurden bis jetzt

nicht gefunden.

Die Schmuckgegenstände zei-

gen eine reiche Mannigfaltigkeit der

Formen und, was für die Zeitbestim-

mung des Gräberfeldes maßgebend

ist, den Sieg des Eisens auf der

ganzen Linie, das uns in den alten

Formen des Bronzeschmuckes den

Anbruch einer neuen, vorgeschrittenen

Eisenzeit verkündet.

Die vorausg'ehende Epoche, die uns Haders-

dorf am Kamp, Stillfried a. d. March und Maria-

rast bei Marburg charakterisieren, zeigt uns die

Harfenfibel in Bronze; die Gräberfelder, besonders

die beiden ersteren, sind sehr arm an Beigaben,

das Eisen diente dem Menschen hier fast aus-

schließlich nur in der Form des Messers. Die

Statzendorfer Gräber bringen uns nun das neben

der Bronze auch in Eisen, was jene Gräberfelder

nur in Bronze bargen. Aber der Umstand, daß

die Harfenfibel auch hier die vorherrschende Fibel-

form repräsentiert, scheint mir doch auf Bezie-

hungen zu den vorerwähnten Fundstellen hinzu-

weisen; Hoernes, der Urgeschichte des Menschen

S. 595 fg. auf die merkwürdige Übereinstimmung

jener drei Gräberfelder hinweist, begründet die

verhältnismäßig große Armut der zwei nördlichen

Fundplätze mit ihrer nördlichen, der Kultur des

Südens abgewendeten Lage. Wenn wir diesen

Umstand in Betracht ziehen und dabei erwägen,

daß zwischen jenen Fundorten und unserem Gräber-

feld die Donau strömt, ein in damaliger Zeit ge-

waltiges Hindernis nachbarlichen Verkehrs, so

finden wir neben dem

höheren Alter jener Ne-

kropolen hierin eine Er-

klärung für ihre Armut;

anderseits scheint mir die

Lag'e Statzendorfs auf dem

der Kultur des Südens zu-

gekehrten Ufer der Donau

den früheren Besitz eiser-

ner Erzeugnisse begreif-

lich zu machen. Die Har-

fenfibel findet sich in ver-

schiedenen Größen von

Bronze und Eisen, die

ersteren von vorzüglicher

Erhaltung (z. B. Fig. 62).

Fragmente von Bronzegürteln waren meist

durchgerostet und verbogen, in keinem Falle fand

sich ein halbwegs vollständiges Exemplar. Auch

Fragmente von Gürtelhaken kommen vor, aber ihr

Wert besteht nur darin, daß sie uns das Vor-

handensein dieses Schmuckes bezeugen. Allent-

halben fanden sich sowohl im Brand als auch

außerhalb dieses konvexe Bronzeknöpfe an der

hohlen Innenseite mit einem Öhrchen versehen.

Bronzedrahtringelchen von bewunderns-

werter Feinheit und Gleichheit, die sich sehr zahl-

reich fanden, waren wohl auf dem Kleide auf-

genäht, die größeren aufgefädelt und als Hals-

schmuck verwendet.

Nadeln (Fig. 63) finden sich in Eisen und

Bronze. Sie tragen häufig in verschiedenen Ab-

ständen perlenförmig'e Knöpfe oder es läuft unter

dem einzigen, etwas gedrückten Knopf eine niedere

Fig. 61

Lanzen-

spitze,

25 cm lang

Fig. 62 Bronzefibel

(Harfenfibel) aus Grab 37

(n. Gr.)