241

K. Ko bald Sonnenuhren in Kärnten

242

Entwicklungsprinzip, welches ja alles menschliche

Schaffen beherrscht, verfolgen lassen.

Die künstlerische Behandlung dieser Denk-

male konnte vor allem an zweierlei Elemente

anknüpfen: an die Ziffern und an den Zeiger.

Die nächste und wohl unabweisbare Notwendig-

keit bestand darin, die Ziffern zu vereinigen. Hie-

bei lag es für den Künstler nahe, sich des Band-

ornaments zu bedienen, weil gerade in der Zeit,

da die Sonnenuhren •—■ soviel wir heute er-

kennen können — einer künstlerischen Behand-

lung teilhaftig zu werden begannen, das ist also

im XVI. Jh., die in der Wandmalerei allgemein

übliche Bandrolle ein treffliches Vorbild ge-

währte. Auch bei der Verwendung des Band-

ornamentes für das Zifferblatt ging nun, wie die

erhaltenen Denkmale zeigen, die Entwicklung so

vor sich, daß zuerst das regelmäßige geometrische,

plastische Prinzip überwog, um in der Folge all-

mählich immer mehr einer malerischen, unsymme-

trischen, kapriziösen Konzeption Platz zu machen.

Was das zweite Element der Sonnenuhr, den

Zeiger, betrifft, so wurde es, wie es scheint, ur-

sprünglich selbständig behandelt und in den Bild-

inhalt des Zifferblattes nicht einbezogen. Erst im

Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission II 2, 1904

weiteren Verlauf der Entwicklung wurde das Be-

dürfnis reg'e, eine sinnige Verbindung auch zwischen

Zifferblatt und Zeiger herzustellen.

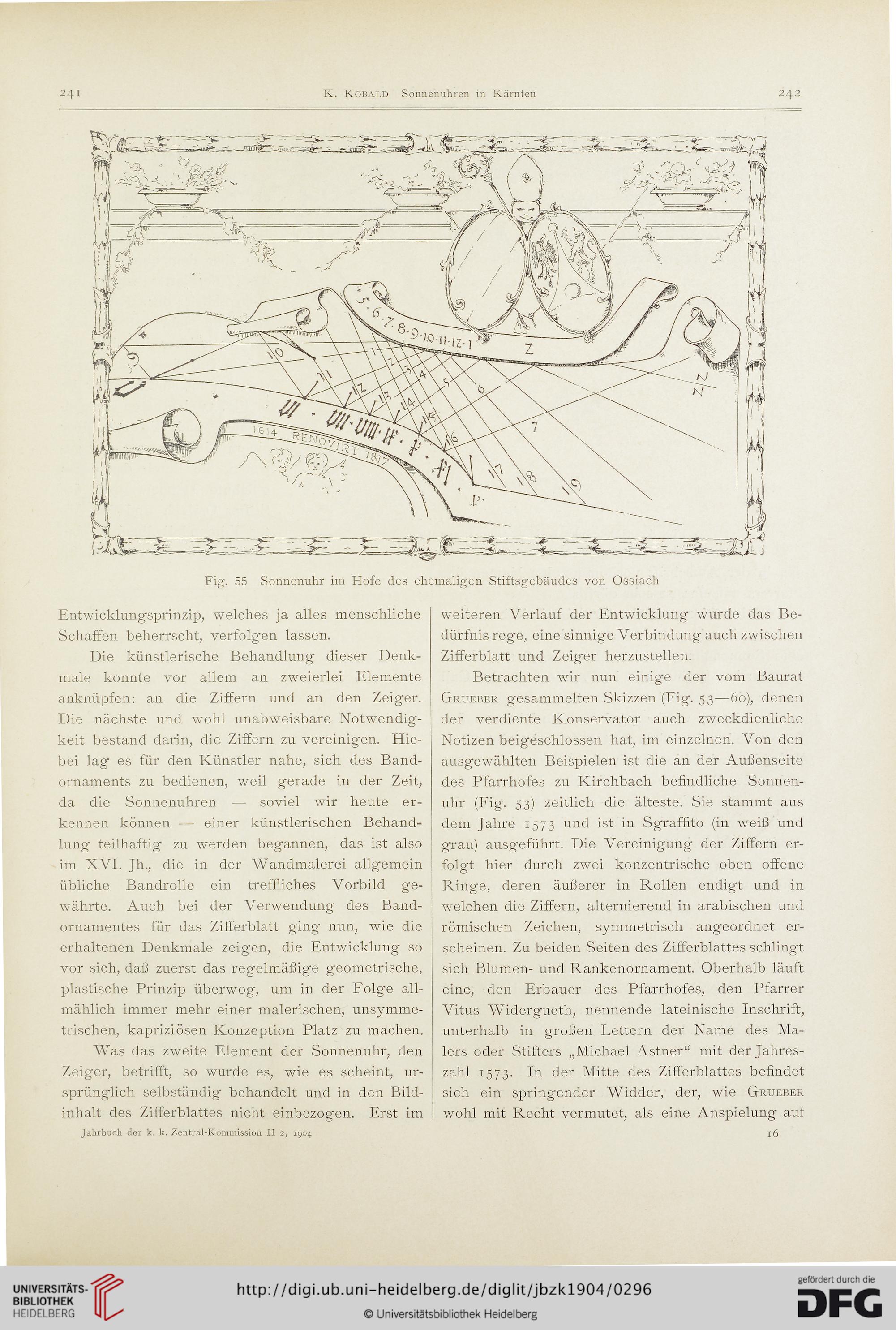

Betrachten wir nun einige der vom Baurat

Grueber gesammelten Skizzen (Fig. 53—60), denen

der verdiente Konservator auch zweckdienliche

Notizen beigeschlossen hat, im einzelnen. Von den

ausgewählten Beispielen ist die an der Außenseite

des Pfarrhofes zu Kirchbach befindliche Sonnen-

uhr (Fig. 53) zeitlich die älteste. Sie stammt aus

dem Jahre 1573 und ist in Sgraffito (in weiß und

grau) ausgeführt. Die Vereinigung der Ziffern er-

folgt hier durch zwei konzentrische oben offene

Ringe, deren äußerer in Rollen endigt und in

welchen die Ziffern, alternierend in arabischen und

römischen Zeichen, symmetrisch angeordnet er-

scheinen. Zu beiden Seiten des Zifferblattes schlingt

sich Blumen- und Rankenornament. Oberhalb läuft

eine, den Erbauer des Pfarrhofes, den Pfarrer

Vitus Widergueth, nennende lateinische Inschrift,

unterhalb in großen Lettern der Name des Ma-

lers oder Stifters „Michael Astner“ mit der Jahres-

zahl 1573. In der Mitte des Zifferblattes befindet

sich ein springender Widder, der, wie Grueber

wohl mit Recht vermutet, als eine Anspielung" auf

16

K. Ko bald Sonnenuhren in Kärnten

242

Entwicklungsprinzip, welches ja alles menschliche

Schaffen beherrscht, verfolgen lassen.

Die künstlerische Behandlung dieser Denk-

male konnte vor allem an zweierlei Elemente

anknüpfen: an die Ziffern und an den Zeiger.

Die nächste und wohl unabweisbare Notwendig-

keit bestand darin, die Ziffern zu vereinigen. Hie-

bei lag es für den Künstler nahe, sich des Band-

ornaments zu bedienen, weil gerade in der Zeit,

da die Sonnenuhren •—■ soviel wir heute er-

kennen können — einer künstlerischen Behand-

lung teilhaftig zu werden begannen, das ist also

im XVI. Jh., die in der Wandmalerei allgemein

übliche Bandrolle ein treffliches Vorbild ge-

währte. Auch bei der Verwendung des Band-

ornamentes für das Zifferblatt ging nun, wie die

erhaltenen Denkmale zeigen, die Entwicklung so

vor sich, daß zuerst das regelmäßige geometrische,

plastische Prinzip überwog, um in der Folge all-

mählich immer mehr einer malerischen, unsymme-

trischen, kapriziösen Konzeption Platz zu machen.

Was das zweite Element der Sonnenuhr, den

Zeiger, betrifft, so wurde es, wie es scheint, ur-

sprünglich selbständig behandelt und in den Bild-

inhalt des Zifferblattes nicht einbezogen. Erst im

Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission II 2, 1904

weiteren Verlauf der Entwicklung wurde das Be-

dürfnis reg'e, eine sinnige Verbindung auch zwischen

Zifferblatt und Zeiger herzustellen.

Betrachten wir nun einige der vom Baurat

Grueber gesammelten Skizzen (Fig. 53—60), denen

der verdiente Konservator auch zweckdienliche

Notizen beigeschlossen hat, im einzelnen. Von den

ausgewählten Beispielen ist die an der Außenseite

des Pfarrhofes zu Kirchbach befindliche Sonnen-

uhr (Fig. 53) zeitlich die älteste. Sie stammt aus

dem Jahre 1573 und ist in Sgraffito (in weiß und

grau) ausgeführt. Die Vereinigung der Ziffern er-

folgt hier durch zwei konzentrische oben offene

Ringe, deren äußerer in Rollen endigt und in

welchen die Ziffern, alternierend in arabischen und

römischen Zeichen, symmetrisch angeordnet er-

scheinen. Zu beiden Seiten des Zifferblattes schlingt

sich Blumen- und Rankenornament. Oberhalb läuft

eine, den Erbauer des Pfarrhofes, den Pfarrer

Vitus Widergueth, nennende lateinische Inschrift,

unterhalb in großen Lettern der Name des Ma-

lers oder Stifters „Michael Astner“ mit der Jahres-

zahl 1573. In der Mitte des Zifferblattes befindet

sich ein springender Widder, der, wie Grueber

wohl mit Recht vermutet, als eine Anspielung" auf

16