(so die Arbeiten von Bodo Ebhardt, R. Mielke, G. Kiihns, G. Voss und Ch. Steinbrucker im „Burgwart"). Dazu

kommen natürlich Aufsätze in Periodica vornehmlich brandenburgischer Provenienz (so die Untersuchungen

von U. E. v. Seltzer-Stahn, E. Schwarz, R. Schinidt-Eberswalde, W. Peschke, A. Ludewig u. a. in „Die Mark",

„Jahresber. d. Touristenklubs f. d. Mark Brandenburg", „Jahrb. f. brandenb. Landesgeschichte", „Brandenbur-

gia" usw., um nur einige zu nennen). — Wertvolle Unterlagen historischen und baugeschichtlichen Charakters

liefern die „Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg", die nur leider noch nicht für das gesamte

Gebiet der Mark erschienen sind. Auch die derzeitigen Eorschungen H. Hohns über Burg Zossen, R. Hoffmanns

über die Nutheburgen und A. Ludewigs über Burg Spandau sind wertvolle Bausteine zur Burgenkunde der Mark,

aber eben nur Einzeluntersuchungen, sodaß eine Gesamtbearbeitung märkischer Burgen mit einem Burgenlexi-

kon, wie sie Verfasser vorschwebt, wünschenswert erscheinen muß. Die Vorarbeiten zu einer solchen Publika-

tion ergaben jedenfalls eine Reihe von wichtigen Erkenntnissen, die in großen Zügen wenigstens folgende allge-

meingültigen Feststellungen für den märkischen Bereich gestatten.

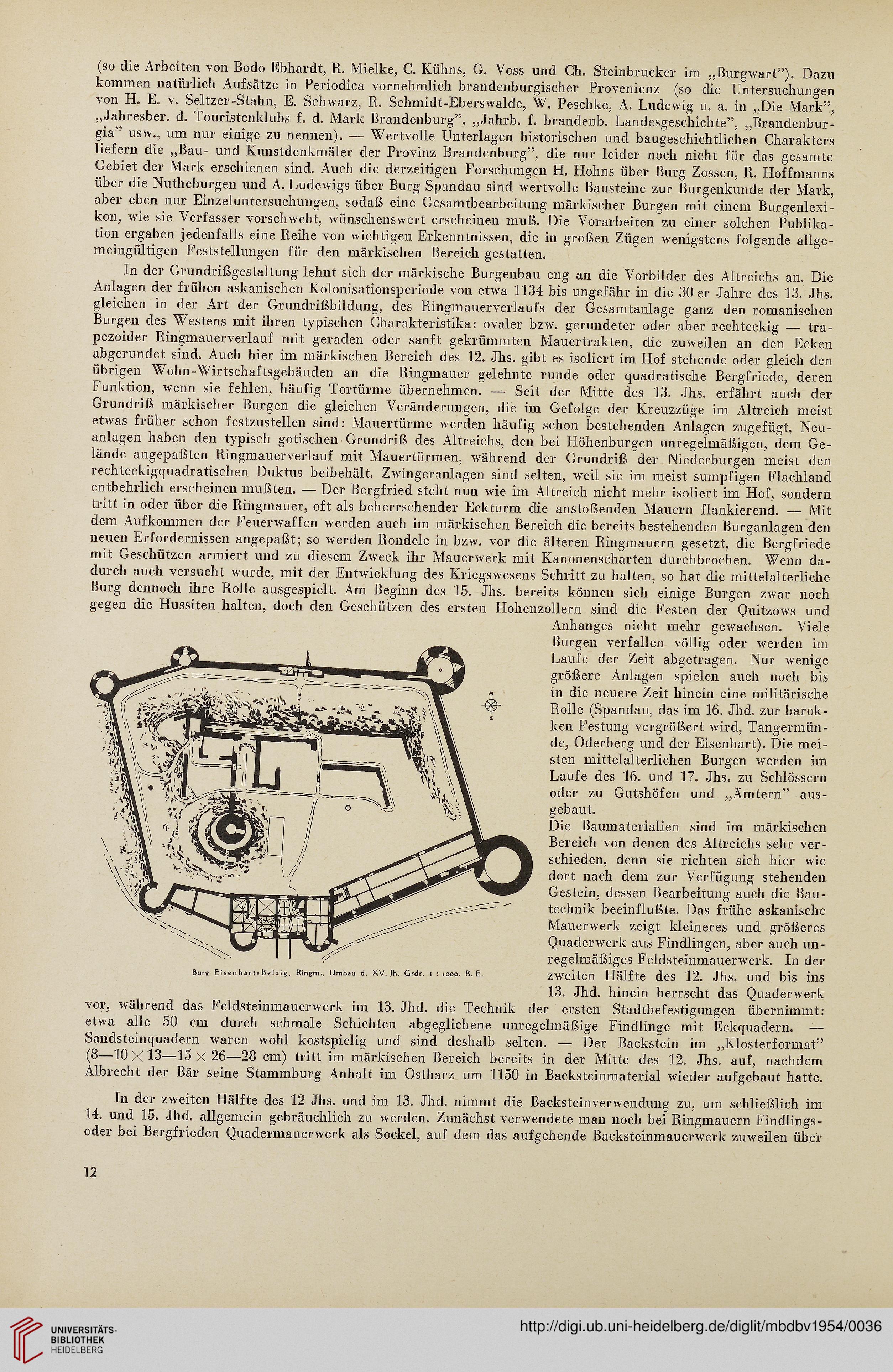

In der Grundrißgestaltung lehnt sich der märkische Burgenbau eng an die Vorbilder des Altreichs an. Die

Anlagen der frühen askanischen Kolonisationsperiode von etwa 1134 bis ungefähr in die 30 er Jahre des 13. Jhs.

gleichen in der Art der Grundrißbildung, des Ringmauerverlaufs der Gesamtanlage ganz den romanischen

Burgen des Westens mit ihren typischen Charakteristika: ovaler bzw. gerundeter oder aber rechteckig — tra-

pezoider Ringmauerverlauf mit geraden oder sanft gekrümmten Mauertrakten, die zuweilen an den Ecken

abgerundet sind. Auch hier im märkischen Bereich des 12. Jhs. gibt es isoliert im Hof stehende oder gleich den

übrigen Wohn-Wirtschaftsgebäuden an die Ringmauer gelehnte runde oder quadratische Bergfriede, deren

Funktion, wenn sie fehlen, häufig Tortürme übernehmen. — Seit der Mitte des 13. Jhs. erfährt auch der

Grundriß märkischer Burgen die gleichen Veränderungen, die im Gefolge der Kreuzzüge im Altreich meist

etwas früher schon festzustellen sind: Mauertürme werden häufig schon bestehenden Anlagen zugefügt, Neu-

anlagen haben den typisch gotischen Grundriß des Altreichs, den bei Höhenburgen unregelmäßigen, dem Ge-

lände angepaßten Ringmauerverlauf mit Mauertürmen, während der Grundriß der Niederburgen meist den

rechteckigquadratischen Duktus beibehält. Zwingeranlagen sind selten, weil sie im meist sumpfigen Flachland

entbehrlich erscheinen mußten. — Der Bergfried steht nun wie im Altreich nicht mehr isoliert im Hof, sondern

tritt in oder über die Ringmauer, oft als beherrschender Eckturm die anstoßenden Mauern flankierend. — Mit

dem Aufkommen der Feuerwaffen werden auch im märkischen Bereich die bereits bestehenden Burganlagen den

neuen Erfordernissen angepaßt; so werden Rondele in bzw. vor die älteren Ringmauern gesetzt, die Bergfriede

mit Geschützen armiert und zu diesem Zweck ihr Mauerwerk mit Kanonenscharten durchbrochen. Wenn da-

durch auch versucht wurde, mit der Entwicklung des Kriegswesens Schritt zu halten, so hat die mittelalterliche

Burg dennoch ihre Rolle ausgespielt. Am Beginn des 15. Jhs. bereits können sich einige Burgen zwar noch

gegen die Hussiten halten, doch den Geschützen des ersten Hohenzollern sind die Festen der Quitzows und

Anhanges nicht mehr gewachsen. Viele

Burgen verfallen völlig oder werden im

Laufe der Zeit abgetragen. Nur wenige

größere Anlagen spielen auch noch bis

in die neuere Zeit hinein eine militärische

Rolle (Spandau, das im 16. Jhd. zur barok-

ken Festung vergrößert wird, Tangermün-

de, Oderberg und der Eisenhart). Die mei-

sten mittelalterlichen Burgen werden im

Laufe des 16. und 17. Jhs. zu Schlössern

oder zu Gutshöfen und „Ämtern" aus-

gcbaut.

Die Baumaterialien sind im märkischen

Bereich von denen des Altreichs sehr ver-

schieden, denn sie richten sich hier wie

dort nach dem zur Verfügung stehenden

Gestein, dessen Bearbeitung auch die Bau-

technik beeinflußte. Das frühe askanische

Mauerwerk zeigt kleineres und größeres

Quaderwerk aus Findlingen, aber auch un-

regelmäßiges Feldsteinmauerwerk. In der

zweiten Hälfte des 12. Jhs. und bis ins

13. Jhd. hinein herrscht das Quaderwerk

vor, während das Feldsteinmauerwerk im 13. Jhd. die Technik der ersten Stadtbefestigungen übernimmt:

etwa alle 50 cm durch schmale Schichten abgeglichene unregelmäßige Findlinge mit Eckquadern. —

Sandsteinquadern waren wohl kostspielig und sind deshalb selten. — Der Backstein im „Klosterformat"

(8—10X13—15 x 26—28 cm) tritt im märkischen Bereich bereits in der Mitte des 12. Jhs. auf, nachdem

Albrecht der Bär seine Stammburg Anhalt im Ostharz um 1150 in Backsteinmaterial wieder aufgebaut hatte.

In der zweiten Hälfte des 12 Jhs. und im 13. Jhd. nimmt die Backsteinverwendung zu, um schließlich im

14. und 15. Jhd. allgemein gebräuchlich zu werden. Zunächst verwendete man noch bei Ringmauern Findlings-

oder bei Bergfrieden Quadermauerwerk als Sockel, auf dem das aufgehende Backsteinmauerwerk zuweilen über

12

kommen natürlich Aufsätze in Periodica vornehmlich brandenburgischer Provenienz (so die Untersuchungen

von U. E. v. Seltzer-Stahn, E. Schwarz, R. Schinidt-Eberswalde, W. Peschke, A. Ludewig u. a. in „Die Mark",

„Jahresber. d. Touristenklubs f. d. Mark Brandenburg", „Jahrb. f. brandenb. Landesgeschichte", „Brandenbur-

gia" usw., um nur einige zu nennen). — Wertvolle Unterlagen historischen und baugeschichtlichen Charakters

liefern die „Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg", die nur leider noch nicht für das gesamte

Gebiet der Mark erschienen sind. Auch die derzeitigen Eorschungen H. Hohns über Burg Zossen, R. Hoffmanns

über die Nutheburgen und A. Ludewigs über Burg Spandau sind wertvolle Bausteine zur Burgenkunde der Mark,

aber eben nur Einzeluntersuchungen, sodaß eine Gesamtbearbeitung märkischer Burgen mit einem Burgenlexi-

kon, wie sie Verfasser vorschwebt, wünschenswert erscheinen muß. Die Vorarbeiten zu einer solchen Publika-

tion ergaben jedenfalls eine Reihe von wichtigen Erkenntnissen, die in großen Zügen wenigstens folgende allge-

meingültigen Feststellungen für den märkischen Bereich gestatten.

In der Grundrißgestaltung lehnt sich der märkische Burgenbau eng an die Vorbilder des Altreichs an. Die

Anlagen der frühen askanischen Kolonisationsperiode von etwa 1134 bis ungefähr in die 30 er Jahre des 13. Jhs.

gleichen in der Art der Grundrißbildung, des Ringmauerverlaufs der Gesamtanlage ganz den romanischen

Burgen des Westens mit ihren typischen Charakteristika: ovaler bzw. gerundeter oder aber rechteckig — tra-

pezoider Ringmauerverlauf mit geraden oder sanft gekrümmten Mauertrakten, die zuweilen an den Ecken

abgerundet sind. Auch hier im märkischen Bereich des 12. Jhs. gibt es isoliert im Hof stehende oder gleich den

übrigen Wohn-Wirtschaftsgebäuden an die Ringmauer gelehnte runde oder quadratische Bergfriede, deren

Funktion, wenn sie fehlen, häufig Tortürme übernehmen. — Seit der Mitte des 13. Jhs. erfährt auch der

Grundriß märkischer Burgen die gleichen Veränderungen, die im Gefolge der Kreuzzüge im Altreich meist

etwas früher schon festzustellen sind: Mauertürme werden häufig schon bestehenden Anlagen zugefügt, Neu-

anlagen haben den typisch gotischen Grundriß des Altreichs, den bei Höhenburgen unregelmäßigen, dem Ge-

lände angepaßten Ringmauerverlauf mit Mauertürmen, während der Grundriß der Niederburgen meist den

rechteckigquadratischen Duktus beibehält. Zwingeranlagen sind selten, weil sie im meist sumpfigen Flachland

entbehrlich erscheinen mußten. — Der Bergfried steht nun wie im Altreich nicht mehr isoliert im Hof, sondern

tritt in oder über die Ringmauer, oft als beherrschender Eckturm die anstoßenden Mauern flankierend. — Mit

dem Aufkommen der Feuerwaffen werden auch im märkischen Bereich die bereits bestehenden Burganlagen den

neuen Erfordernissen angepaßt; so werden Rondele in bzw. vor die älteren Ringmauern gesetzt, die Bergfriede

mit Geschützen armiert und zu diesem Zweck ihr Mauerwerk mit Kanonenscharten durchbrochen. Wenn da-

durch auch versucht wurde, mit der Entwicklung des Kriegswesens Schritt zu halten, so hat die mittelalterliche

Burg dennoch ihre Rolle ausgespielt. Am Beginn des 15. Jhs. bereits können sich einige Burgen zwar noch

gegen die Hussiten halten, doch den Geschützen des ersten Hohenzollern sind die Festen der Quitzows und

Anhanges nicht mehr gewachsen. Viele

Burgen verfallen völlig oder werden im

Laufe der Zeit abgetragen. Nur wenige

größere Anlagen spielen auch noch bis

in die neuere Zeit hinein eine militärische

Rolle (Spandau, das im 16. Jhd. zur barok-

ken Festung vergrößert wird, Tangermün-

de, Oderberg und der Eisenhart). Die mei-

sten mittelalterlichen Burgen werden im

Laufe des 16. und 17. Jhs. zu Schlössern

oder zu Gutshöfen und „Ämtern" aus-

gcbaut.

Die Baumaterialien sind im märkischen

Bereich von denen des Altreichs sehr ver-

schieden, denn sie richten sich hier wie

dort nach dem zur Verfügung stehenden

Gestein, dessen Bearbeitung auch die Bau-

technik beeinflußte. Das frühe askanische

Mauerwerk zeigt kleineres und größeres

Quaderwerk aus Findlingen, aber auch un-

regelmäßiges Feldsteinmauerwerk. In der

zweiten Hälfte des 12. Jhs. und bis ins

13. Jhd. hinein herrscht das Quaderwerk

vor, während das Feldsteinmauerwerk im 13. Jhd. die Technik der ersten Stadtbefestigungen übernimmt:

etwa alle 50 cm durch schmale Schichten abgeglichene unregelmäßige Findlinge mit Eckquadern. —

Sandsteinquadern waren wohl kostspielig und sind deshalb selten. — Der Backstein im „Klosterformat"

(8—10X13—15 x 26—28 cm) tritt im märkischen Bereich bereits in der Mitte des 12. Jhs. auf, nachdem

Albrecht der Bär seine Stammburg Anhalt im Ostharz um 1150 in Backsteinmaterial wieder aufgebaut hatte.

In der zweiten Hälfte des 12 Jhs. und im 13. Jhd. nimmt die Backsteinverwendung zu, um schließlich im

14. und 15. Jhd. allgemein gebräuchlich zu werden. Zunächst verwendete man noch bei Ringmauern Findlings-

oder bei Bergfrieden Quadermauerwerk als Sockel, auf dem das aufgehende Backsteinmauerwerk zuweilen über

12