WendekschwiAge

513

unabhängig. An einem und demselben Ort verhalten sich

dicSchwingungszcitenzweicrP. wie die Quadratwurzeln

aus den Pcndellängen. Aus der angegebenen Formel er-

giebt sich dieLänge des Sekundenpendels, frz. x. d sdoou-

ckee, engl, saoouäs-xsuäiilum, l — so z.B. für Paris

1 ----- 0,zgzg447 IN. — 3. Bei einem physischen P., materiellen

p., frz. xsnckals ooroxoss, engl, oomxounä xsnäulum,

haben die der Drehachse näher liegenden Massentheilchen

das Bestreben, schneller zu schwingen als die entfernteren;

jene wirken also aus diese beschleunigend, diese auf jene

verzögernd, so daß ein physisches P. stets schneller schwingt

als ein gleichlanges mathematisches P., auch wegen der

Reibung und anderer Widerstände nie ganz gleiche Zeiten

zu den Schwingungen gebraucht, daher also ein isochro-

nisches p. eben auch nur theoretisch denkbar ist. Der Punkt

auf der Linie durch Dreh- und Schwerpunkt, der von dem

Drehpunkt eben so weit absteht, als die Länge x eines gleich

schnell schwingenden mathematischen P.s beträgt, heißt

Achwmgnngspnullt. Ist 1 das Trägheitsmoment und 8

das statische Moment der Pendclmasse in demselben, so

ergiebt sich:

1 l / R

x ------1, und daraus: t ----- n / -

Macht man den Schw.ingungspunkt zum Aushüngepunkt,

so wird der bisherige Schwingungspunkt zum Aufhängc-

punkt unddieSchwingungsdauer bleibt unverändert; da-

her kann man die Lange des entsprechenden einfachen P.s

durch Versuche bestimmen, wenn man im Stand ist, an

demmateriellen P. zwei Achsen anzubringen, welche gleiche

Schwingungszeitcn geben. Ein solches P. heißtLcversions-

pcndel und ward zuerst von Bohnenberger angegeben und

von Kater angewandt. Das P. findet in Technik u. Physik

vielfache Anwendungen, so in einfachster Gestalt als Blei-

loth(s.d.); ferner als Uhrpendel od. Perpendikel zu Regu-

lirung der Uhren, als ballistisches P.is.d.) in der Artillerie;

auch ist cs das einfachste Mittel zur Bestimmung der In-

tensität der Schwere, der Abplattung der Erde w. Hydro-

metrisches P. ist s. v. w. Stromquadrant, konisches P.

s. v. w. Centrifugalregulator; vgl. auch d. Art. Kompen-

sationspendel.

Peudelschwinge^ 1. (Bergb., Masch.), eine herab-

hängende Schwinge bei Stangenkünsten.

PerrdelwUge, i., franz. nivauu d xenclule, engl, xsu-

äulurn-ltzval (Feldm.), Nivellirinstrumcnt, wegen seiner

Kostspieligkeit wenig gebraucht, besteht aus einem 50 bis

80 onr. langen, 4—6 oro. breiten messingenen Lineal;

dieses hängt mittels derstählernen Schneide des messinge-

nen Bügels auf einem stählernen Lager, das durch ein

dreibeiniges Stativ unterstützt wird; an den Enden des

Lineals befinden sich Diopter; unten an dem Lineal ist eine

eiserne Stange von 75—90 onr. Länge mittels einer

Schraube befestigt und daran ein Gewicht von 3—5 llA.,

welches das ganze Zeug in senkrechter Stellung hält. Die

Sehachse ist deinzufolge stets horizontal, wenn sie auf der

Linie durch den Schwerpunkt u. Aushängepunkt des Werk-

zeuges genau rechtwinklig steht. Man umgiebt das Stativ

mit einem Mantel von irgend welchem Stoff oder taucht

das Gewicht in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, damit das

Instrument weniger vom Wind bewegt wird.

DrudLNtif- u., srz. llonrolls, xanaotio, x6nel6nt.it',

m., engl, sgninolls, soonce, soonolrson, xknäontivs,

xsnclsntivS uroll, heißen die überhängenden, sphärische

Zwickel bildenden Wölbungen, welche, wenn ein Achteck

über einem Viereck, eineKuppel über einem eckigen Raum

sich erheben soll, zu Vermittelung des vier- od. vieleckigen

Unterbaues mit dem eine größere Anzahl von Seiten

habenden oder direkt cylindrischen Tambour der Kuppel re.

in den Ecken des Unterbaues vorgekragt werden. Es sind

hier sehr verschiedene Formen möglich. Vier der einsach-

Moihes, Jllustr. Vau-LexUon. 4. Ausl. III.

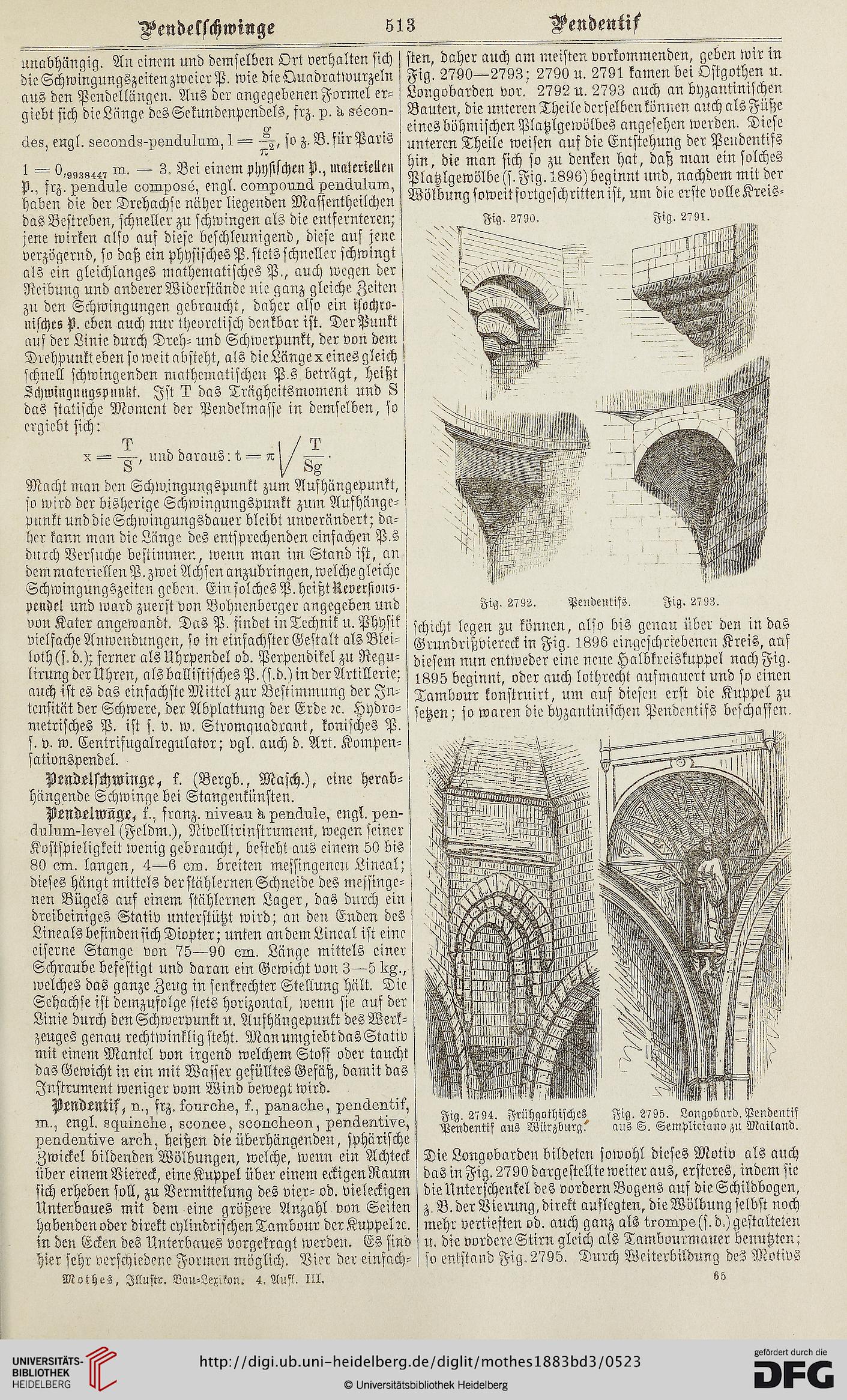

sten, daher auch am meisten vorkommendcn, geben wir in

Fig. 2790-2793; 2790 u. 2791 kamen bei Ostgothen u.

Langobarden vor. 2792 u. 2793 auch an byzantinischen

Bauten, die unterenTheilcdcrselbenkönuen auch alsFüße

einesböhmischen Platzlgewölbes angesehen werden. Diese

unteren Theile weisen auf die Entstehung der Pendcntifs

hin, die man sich so zu denken hat, daß man ein solches

Platzlgewölbe ss.Fig. 1896)beginnt und, nachdem mit der

Wölbung soweitfortgeschritten ist, um die erste volleKreis-

F'g. 2791.

Fig. 2792. Pendeiitifs. Fig. 2793.

schickst legen zu können, also bis genau über den in das

Grundrißviereck in Fig. 1896 eingeschriebenen Kreis, ans

diesem nun entweder eine neue Halbkreiskuppel nach Fig.

1895 beginnt, oder auch lothrccht aufmauert und so einen

Tambour konstruirt, um auf diesen erst die Kuppel zu

setzen; so waren die byzantinischen Pendentifs beschaffen.

Fig. 279-t. Frühgothisches

Peudentif aas Wiirzburgk

Fig. 2795. Longobaid.Pendentif

aus S. Sempliciano zu Mailand.

Die Longobarden bildeten sowohl dieses Motiv als auch

das in Fig. 2790 dargestelltc weiter aus, ersteres, indem sie

die Unterschenkel des vordem Bogens auf die Schildbogen,

z.B. der Vierung, direkt auslegten, die Wölbung selbst noch

mehr vertieften od. auch ganz als Iromxs ss.d.) gestalteten

u, die vordere Stirn gleich als Tambourmauer benutzten;

so entstand Fig. 2795. Durch Weiterbildung des Motivs

513

unabhängig. An einem und demselben Ort verhalten sich

dicSchwingungszcitenzweicrP. wie die Quadratwurzeln

aus den Pcndellängen. Aus der angegebenen Formel er-

giebt sich dieLänge des Sekundenpendels, frz. x. d sdoou-

ckee, engl, saoouäs-xsuäiilum, l — so z.B. für Paris

1 ----- 0,zgzg447 IN. — 3. Bei einem physischen P., materiellen

p., frz. xsnckals ooroxoss, engl, oomxounä xsnäulum,

haben die der Drehachse näher liegenden Massentheilchen

das Bestreben, schneller zu schwingen als die entfernteren;

jene wirken also aus diese beschleunigend, diese auf jene

verzögernd, so daß ein physisches P. stets schneller schwingt

als ein gleichlanges mathematisches P., auch wegen der

Reibung und anderer Widerstände nie ganz gleiche Zeiten

zu den Schwingungen gebraucht, daher also ein isochro-

nisches p. eben auch nur theoretisch denkbar ist. Der Punkt

auf der Linie durch Dreh- und Schwerpunkt, der von dem

Drehpunkt eben so weit absteht, als die Länge x eines gleich

schnell schwingenden mathematischen P.s beträgt, heißt

Achwmgnngspnullt. Ist 1 das Trägheitsmoment und 8

das statische Moment der Pendclmasse in demselben, so

ergiebt sich:

1 l / R

x ------1, und daraus: t ----- n / -

Macht man den Schw.ingungspunkt zum Aushüngepunkt,

so wird der bisherige Schwingungspunkt zum Aufhängc-

punkt unddieSchwingungsdauer bleibt unverändert; da-

her kann man die Lange des entsprechenden einfachen P.s

durch Versuche bestimmen, wenn man im Stand ist, an

demmateriellen P. zwei Achsen anzubringen, welche gleiche

Schwingungszeitcn geben. Ein solches P. heißtLcversions-

pcndel und ward zuerst von Bohnenberger angegeben und

von Kater angewandt. Das P. findet in Technik u. Physik

vielfache Anwendungen, so in einfachster Gestalt als Blei-

loth(s.d.); ferner als Uhrpendel od. Perpendikel zu Regu-

lirung der Uhren, als ballistisches P.is.d.) in der Artillerie;

auch ist cs das einfachste Mittel zur Bestimmung der In-

tensität der Schwere, der Abplattung der Erde w. Hydro-

metrisches P. ist s. v. w. Stromquadrant, konisches P.

s. v. w. Centrifugalregulator; vgl. auch d. Art. Kompen-

sationspendel.

Peudelschwinge^ 1. (Bergb., Masch.), eine herab-

hängende Schwinge bei Stangenkünsten.

PerrdelwUge, i., franz. nivauu d xenclule, engl, xsu-

äulurn-ltzval (Feldm.), Nivellirinstrumcnt, wegen seiner

Kostspieligkeit wenig gebraucht, besteht aus einem 50 bis

80 onr. langen, 4—6 oro. breiten messingenen Lineal;

dieses hängt mittels derstählernen Schneide des messinge-

nen Bügels auf einem stählernen Lager, das durch ein

dreibeiniges Stativ unterstützt wird; an den Enden des

Lineals befinden sich Diopter; unten an dem Lineal ist eine

eiserne Stange von 75—90 onr. Länge mittels einer

Schraube befestigt und daran ein Gewicht von 3—5 llA.,

welches das ganze Zeug in senkrechter Stellung hält. Die

Sehachse ist deinzufolge stets horizontal, wenn sie auf der

Linie durch den Schwerpunkt u. Aushängepunkt des Werk-

zeuges genau rechtwinklig steht. Man umgiebt das Stativ

mit einem Mantel von irgend welchem Stoff oder taucht

das Gewicht in ein mit Wasser gefülltes Gefäß, damit das

Instrument weniger vom Wind bewegt wird.

DrudLNtif- u., srz. llonrolls, xanaotio, x6nel6nt.it',

m., engl, sgninolls, soonce, soonolrson, xknäontivs,

xsnclsntivS uroll, heißen die überhängenden, sphärische

Zwickel bildenden Wölbungen, welche, wenn ein Achteck

über einem Viereck, eineKuppel über einem eckigen Raum

sich erheben soll, zu Vermittelung des vier- od. vieleckigen

Unterbaues mit dem eine größere Anzahl von Seiten

habenden oder direkt cylindrischen Tambour der Kuppel re.

in den Ecken des Unterbaues vorgekragt werden. Es sind

hier sehr verschiedene Formen möglich. Vier der einsach-

Moihes, Jllustr. Vau-LexUon. 4. Ausl. III.

sten, daher auch am meisten vorkommendcn, geben wir in

Fig. 2790-2793; 2790 u. 2791 kamen bei Ostgothen u.

Langobarden vor. 2792 u. 2793 auch an byzantinischen

Bauten, die unterenTheilcdcrselbenkönuen auch alsFüße

einesböhmischen Platzlgewölbes angesehen werden. Diese

unteren Theile weisen auf die Entstehung der Pendcntifs

hin, die man sich so zu denken hat, daß man ein solches

Platzlgewölbe ss.Fig. 1896)beginnt und, nachdem mit der

Wölbung soweitfortgeschritten ist, um die erste volleKreis-

F'g. 2791.

Fig. 2792. Pendeiitifs. Fig. 2793.

schickst legen zu können, also bis genau über den in das

Grundrißviereck in Fig. 1896 eingeschriebenen Kreis, ans

diesem nun entweder eine neue Halbkreiskuppel nach Fig.

1895 beginnt, oder auch lothrccht aufmauert und so einen

Tambour konstruirt, um auf diesen erst die Kuppel zu

setzen; so waren die byzantinischen Pendentifs beschaffen.

Fig. 279-t. Frühgothisches

Peudentif aas Wiirzburgk

Fig. 2795. Longobaid.Pendentif

aus S. Sempliciano zu Mailand.

Die Longobarden bildeten sowohl dieses Motiv als auch

das in Fig. 2790 dargestelltc weiter aus, ersteres, indem sie

die Unterschenkel des vordem Bogens auf die Schildbogen,

z.B. der Vierung, direkt auslegten, die Wölbung selbst noch

mehr vertieften od. auch ganz als Iromxs ss.d.) gestalteten

u, die vordere Stirn gleich als Tambourmauer benutzten;

so entstand Fig. 2795. Durch Weiterbildung des Motivs