usstellunq für kirchliche Kunst

in Soest, August I9O7?

Den Mittelpunkt bildete die Ausstellung westfälischer

Bilder deö 15. Jahrhunderts. In der Hellen, von der

Sonne durchstrahlten Minoritenkirche kamen sie zu ihrer

eigentümlichen Wirkung. Hier fing die fröhliche bunte

gelblichbraunc, von vielem Glanzgold noch erhöhte Farben-

stimmung der Soester Schule »nieder an zu leben! Für

solche lichten, schattcnfreien Hallenkirchen

Les 14. und 15. Jahrhunderts sind diese

Werke eigentlich geschaffen.

Don besonderem Interesse waren

einige Bilder der Blütcnperiodc der

Soester Malerei (vom Anfang des

15. Jahrhunderts), die in Düsseldorf

1904 nicht ausgestellt waren. Gleich-

wohl fehlte auch hier wieder das Haupt-

stück dieser Zeit, der Niederwildunger

Altar Meister Conrads von 1404.** ÄuS

seiner Schule sah man den Altar aus

Darup (Kreis Koesfeld, Nr. 20), den

man bisher nur, nach ziemlicher Post-

fahrt und Fußwanderung, in dem dunk-

len Nebenschiff der kleinen Pfarrkirche

eingcmaucrt, studieren konnte. Von

demselben Meister stammt der neu aus-

gedeckte Altar aus Jsselhorst (Kreis

Bielefeld, Nr. 27); im 17. Jahrhundert

ist ein Abendmahl von einem rohen

Handwerker darübergemalt worden, jetzt

wird er in Münster mit größter Sorg-

falt bloßgelegt. Man sieht schon die

Kreuzigung in der Mitte losgeschält, mit

einer herrlichen Frauengruppe, vier Pas-

sionsszenen auf den Seiten. Die Kreuz-

tragung ist dieselbe wie aus dem Daruper

Altar, aber auch so würde man die

Hand dieses feinsten Schülers Conrads

wiedererkennen; es ist derselbe, der den

Altar aus Warendorf (Nr. 21) gemalt

hat, und der einzige, dem man die

wunderschöne, vielumstrittene Kreuzigung

im Kölner Museum allenfalls zuschreiben

könnte. Der Warendorfer Altar, den

man in Düsseldorf 1904 noch in seinem

ursprünglichen Zustande sah, gebräunt

vom Alter und matt geworden, ist, bei-

läufig bemerkt, inzwischen in Köln

* Katalog der Ausstellung für kirchliche

Kunst zu Soest vom I I. August bis I. Septem-

ber I?07, verbunden mit einer Ausstellung von Werken Aldegrevers,

mit IS Tafeln, Druck von Bruckmann, München. Die Abteilungen

waren: Tafelgemälde. Aldcgrevcr und seine Zeit. Skulpturen,

Mctallsachen usw. Gewebe. Siegel. Handschriften, Buchmalerei,

Stadtansichten usw. Photographien, farbige Aufnahmen usw.

-* Wenn man bedenkt, daß von diesem schönsten Werk der

westfälischen Malerei, einein der allerwichtigsten Werke deut-

scher Malerei überhaupt, noch keine ordentliche Photographie zu

haben ist, so wird man die Wichtigkeit der von Bode auf dem

jüngsten kunsthistorischen Kongreß vorgcschlagenen „Nonumsntn

artig Asrnianias" erkennen.

restauriert worden; und zwar so, daß er auösieht, wie

eben gemalt und frisch lackiert. Dasselbe ist mit dem

Nicolausbild auS der Conradschule (Nr. 17) gcschehn.

In Soest sind die herrlichen Wandmalereien des 12. und

15. Jahrhunderts, die diese Stadt, wie keine zweite,

aufznweiscn hat, durch die Restauration verdorben und

für die Wissenschaft entwertet worden. Hier könnte

man vielleicht zur Entschuldigung ansühren, daß die

Kirchen heute noch gebraucht werden und niemand dem

Pastor zumuten kann, in einem archäologischen Museum

Gottesdienst abzuhaltcn. Aber bei Tafel-

gemälden fällt der Grund fort. Vor

allem die Bilder der Frühzcit deö 15. Jahr-

hunderts, deren Linien so leise, deren

Farben so zart, ich möchte sagen hin-

gehaucht sind, vertragen nicht den ge-

ringsten Eingriff.

Ncuaufgcsunden wurden zwei bisher

als Schranktüren benutzte Flügel eines

Tafclgemäldcö, die im Osthoscntor ver-

wahrt werden (Nr. 95, 94). Sic zeigen

sehr verblaßt: Petrus vor dem Richter

und Kreuzigung Petri von einem rohen

Nachfolger Conrads. Er hat den so-

genannten Jakobi-Altar der Wiescnkirche

(um 1420), die Predella mit den 12

Aposteln in St. Paul (Nr. 55) und die

Wandgemälde, in den Fensterlaibungcn

der Hauptkrypta des Patroeli-Domes

gemalt. Roh und grell namentlich in

den Farben, aber charakteristisch, frönt

er der Vorliebe der Soester Schule sm-

rosenrote, blaue und grüne Kuppel-

architekturen beinahe leidenschaftlich.

Diese Kuppeln sind unter zahlreichen Be-

legen der greifbarste für die Beziehungen

der Soester Schule im Anfang des

15. Jahrhunderts zur italienischen (by-

zantinisch-toskanischen) Malerei des Tre-

cento. Diese Beziehungen sind, soweit sich

das übersehen läßt, durch die enge Ver-

bindung Soests mit Cleve und Burgund

angcknüpst worden. Der mit dein

Jakobi-Altar-Meister zusammenhängende

Blanckcnberch-Altar aus St. Walpurgis

(1422 bis 1445), jetzt in Münster, war

wegen des schadhaften Zustandes nur in

Photographie ausgestellt; er ist eine der

spätesten Blüten der Richtung Meister

Conrads (Abb. 2). Am Ende der vierziger

Jahre des 15. Jahrhunderts, können wir

annehmen, ist dieser Stil erloschen.

Den daraus folgenden sogenannten Realismus

übernahmen die Westfalen, ebenso wie die Kölner, von

der flandrischen Schule, den Nachfolgern der Eycks

(Roger van der Weyden, Meister von Flsmalle). Da-

mals, um die Mitte des 15. Jahrhunderts, scheint die

Triebkraft und Energie, die Hermann Wynrich („Meister

Wilhelm") und Conrad von Soest besaßen, diese Maler-

schulen verlassen zu haben. Es ist, als ob die stille

archaische, etwas verträumte Stimmung in den nieder-

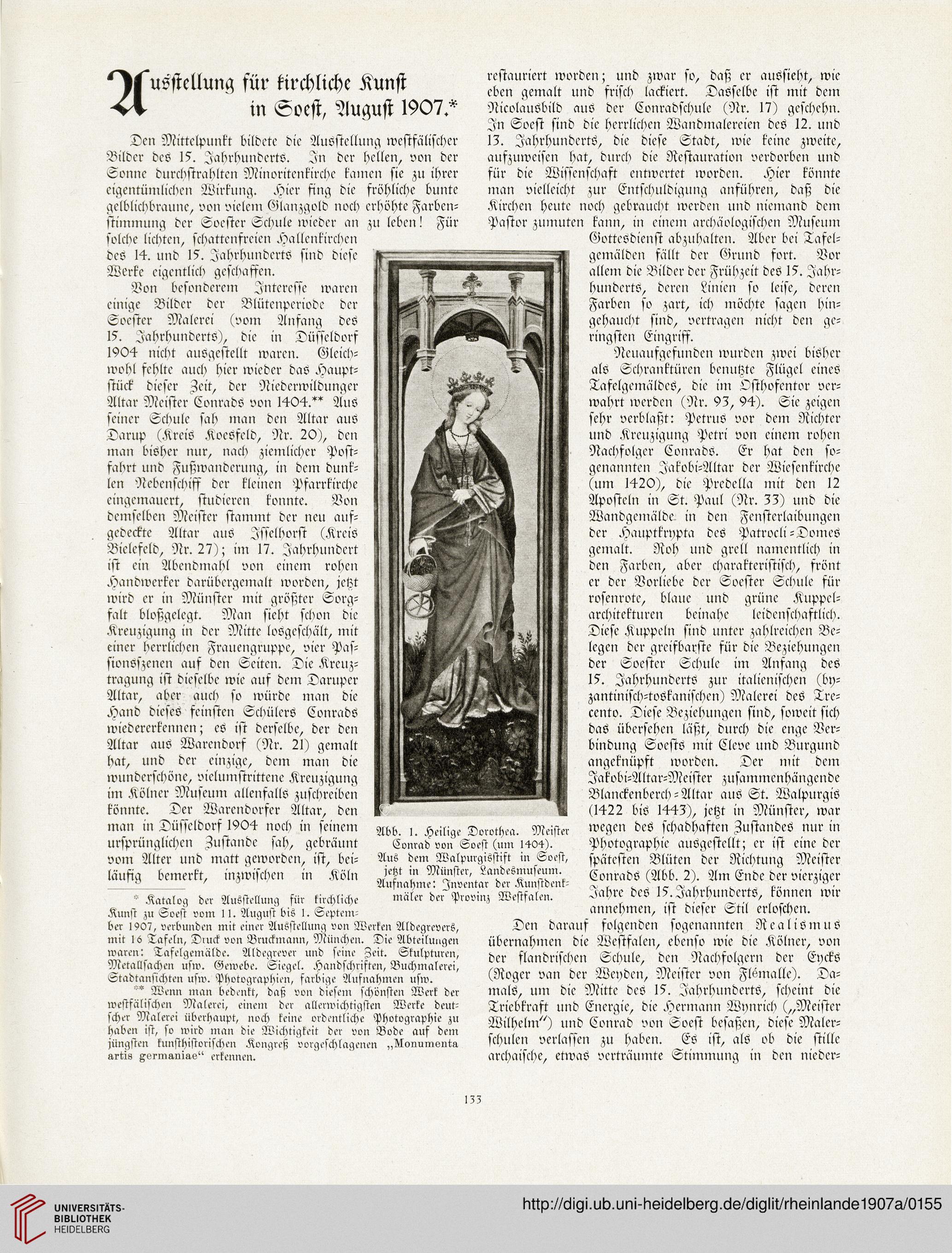

Abb. I. Heilige Dorothea. Meister

Conrad von Soest (um 1404).

Aus dem Walpurgisstift in Soest,

jetzt in Münster, Landesmuseum.

Aufnahme: Inventar der Kunstdenk-

mäler der Provinz Westfalen.

IZZ

in Soest, August I9O7?

Den Mittelpunkt bildete die Ausstellung westfälischer

Bilder deö 15. Jahrhunderts. In der Hellen, von der

Sonne durchstrahlten Minoritenkirche kamen sie zu ihrer

eigentümlichen Wirkung. Hier fing die fröhliche bunte

gelblichbraunc, von vielem Glanzgold noch erhöhte Farben-

stimmung der Soester Schule »nieder an zu leben! Für

solche lichten, schattcnfreien Hallenkirchen

Les 14. und 15. Jahrhunderts sind diese

Werke eigentlich geschaffen.

Don besonderem Interesse waren

einige Bilder der Blütcnperiodc der

Soester Malerei (vom Anfang des

15. Jahrhunderts), die in Düsseldorf

1904 nicht ausgestellt waren. Gleich-

wohl fehlte auch hier wieder das Haupt-

stück dieser Zeit, der Niederwildunger

Altar Meister Conrads von 1404.** ÄuS

seiner Schule sah man den Altar aus

Darup (Kreis Koesfeld, Nr. 20), den

man bisher nur, nach ziemlicher Post-

fahrt und Fußwanderung, in dem dunk-

len Nebenschiff der kleinen Pfarrkirche

eingcmaucrt, studieren konnte. Von

demselben Meister stammt der neu aus-

gedeckte Altar aus Jsselhorst (Kreis

Bielefeld, Nr. 27); im 17. Jahrhundert

ist ein Abendmahl von einem rohen

Handwerker darübergemalt worden, jetzt

wird er in Münster mit größter Sorg-

falt bloßgelegt. Man sieht schon die

Kreuzigung in der Mitte losgeschält, mit

einer herrlichen Frauengruppe, vier Pas-

sionsszenen auf den Seiten. Die Kreuz-

tragung ist dieselbe wie aus dem Daruper

Altar, aber auch so würde man die

Hand dieses feinsten Schülers Conrads

wiedererkennen; es ist derselbe, der den

Altar aus Warendorf (Nr. 21) gemalt

hat, und der einzige, dem man die

wunderschöne, vielumstrittene Kreuzigung

im Kölner Museum allenfalls zuschreiben

könnte. Der Warendorfer Altar, den

man in Düsseldorf 1904 noch in seinem

ursprünglichen Zustande sah, gebräunt

vom Alter und matt geworden, ist, bei-

läufig bemerkt, inzwischen in Köln

* Katalog der Ausstellung für kirchliche

Kunst zu Soest vom I I. August bis I. Septem-

ber I?07, verbunden mit einer Ausstellung von Werken Aldegrevers,

mit IS Tafeln, Druck von Bruckmann, München. Die Abteilungen

waren: Tafelgemälde. Aldcgrevcr und seine Zeit. Skulpturen,

Mctallsachen usw. Gewebe. Siegel. Handschriften, Buchmalerei,

Stadtansichten usw. Photographien, farbige Aufnahmen usw.

-* Wenn man bedenkt, daß von diesem schönsten Werk der

westfälischen Malerei, einein der allerwichtigsten Werke deut-

scher Malerei überhaupt, noch keine ordentliche Photographie zu

haben ist, so wird man die Wichtigkeit der von Bode auf dem

jüngsten kunsthistorischen Kongreß vorgcschlagenen „Nonumsntn

artig Asrnianias" erkennen.

restauriert worden; und zwar so, daß er auösieht, wie

eben gemalt und frisch lackiert. Dasselbe ist mit dem

Nicolausbild auS der Conradschule (Nr. 17) gcschehn.

In Soest sind die herrlichen Wandmalereien des 12. und

15. Jahrhunderts, die diese Stadt, wie keine zweite,

aufznweiscn hat, durch die Restauration verdorben und

für die Wissenschaft entwertet worden. Hier könnte

man vielleicht zur Entschuldigung ansühren, daß die

Kirchen heute noch gebraucht werden und niemand dem

Pastor zumuten kann, in einem archäologischen Museum

Gottesdienst abzuhaltcn. Aber bei Tafel-

gemälden fällt der Grund fort. Vor

allem die Bilder der Frühzcit deö 15. Jahr-

hunderts, deren Linien so leise, deren

Farben so zart, ich möchte sagen hin-

gehaucht sind, vertragen nicht den ge-

ringsten Eingriff.

Ncuaufgcsunden wurden zwei bisher

als Schranktüren benutzte Flügel eines

Tafclgemäldcö, die im Osthoscntor ver-

wahrt werden (Nr. 95, 94). Sic zeigen

sehr verblaßt: Petrus vor dem Richter

und Kreuzigung Petri von einem rohen

Nachfolger Conrads. Er hat den so-

genannten Jakobi-Altar der Wiescnkirche

(um 1420), die Predella mit den 12

Aposteln in St. Paul (Nr. 55) und die

Wandgemälde, in den Fensterlaibungcn

der Hauptkrypta des Patroeli-Domes

gemalt. Roh und grell namentlich in

den Farben, aber charakteristisch, frönt

er der Vorliebe der Soester Schule sm-

rosenrote, blaue und grüne Kuppel-

architekturen beinahe leidenschaftlich.

Diese Kuppeln sind unter zahlreichen Be-

legen der greifbarste für die Beziehungen

der Soester Schule im Anfang des

15. Jahrhunderts zur italienischen (by-

zantinisch-toskanischen) Malerei des Tre-

cento. Diese Beziehungen sind, soweit sich

das übersehen läßt, durch die enge Ver-

bindung Soests mit Cleve und Burgund

angcknüpst worden. Der mit dein

Jakobi-Altar-Meister zusammenhängende

Blanckcnberch-Altar aus St. Walpurgis

(1422 bis 1445), jetzt in Münster, war

wegen des schadhaften Zustandes nur in

Photographie ausgestellt; er ist eine der

spätesten Blüten der Richtung Meister

Conrads (Abb. 2). Am Ende der vierziger

Jahre des 15. Jahrhunderts, können wir

annehmen, ist dieser Stil erloschen.

Den daraus folgenden sogenannten Realismus

übernahmen die Westfalen, ebenso wie die Kölner, von

der flandrischen Schule, den Nachfolgern der Eycks

(Roger van der Weyden, Meister von Flsmalle). Da-

mals, um die Mitte des 15. Jahrhunderts, scheint die

Triebkraft und Energie, die Hermann Wynrich („Meister

Wilhelm") und Conrad von Soest besaßen, diese Maler-

schulen verlassen zu haben. Es ist, als ob die stille

archaische, etwas verträumte Stimmung in den nieder-

Abb. I. Heilige Dorothea. Meister

Conrad von Soest (um 1404).

Aus dem Walpurgisstift in Soest,

jetzt in Münster, Landesmuseum.

Aufnahme: Inventar der Kunstdenk-

mäler der Provinz Westfalen.

IZZ