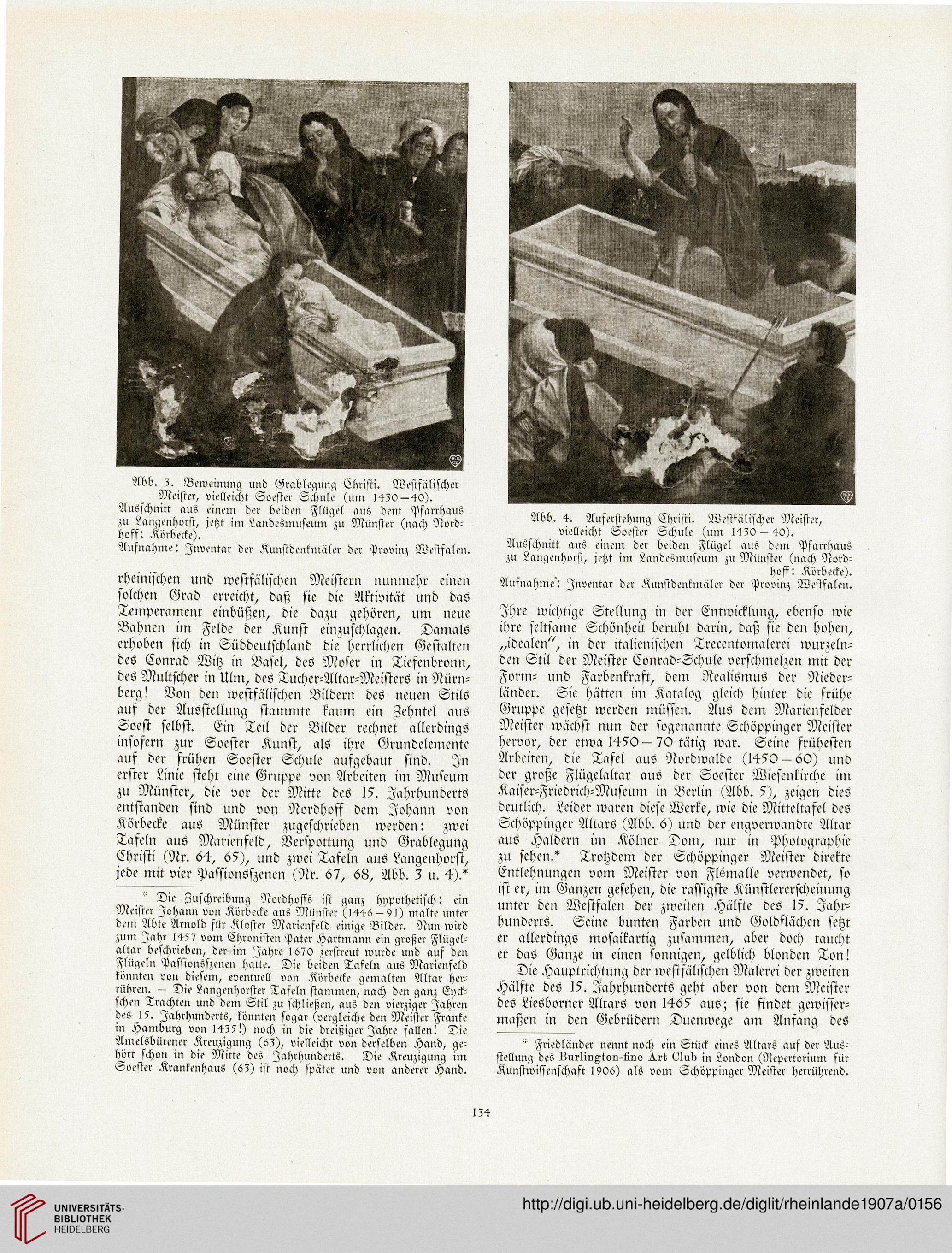

Abb. 5. Beweinung und Grablegung Christi. Westfälischer

Meister, vielleicht Soester Schule (um 1450 — 40).

Ausschnitt aus einem der beiden Flügel aus dem Pfarrhaus

zu Langenhorst, jetzt im Landesmuseum zu Münster (nach Nord-

hoff: Korbecke).

Ausnahme: Inventar der Kunstdenkmäler der Provinz Westfalen.

rheinischen und westfälischen Meistern nunmehr einen

solchen Grad erreicht, daß sie die Aktivität und das

Temperament einbüßen, die dazu gehören, um neue

Bahnen im Felde der Kunst einzuschlagen. Damals

erhoben sich in Süddeutschland die herrlichen Gestalten

des Conrad Witz in Basel, des Moser in Tiefenbronn,

des Multscher in Ulm, des Tucher-Altar-Mcistcrs in Nürn-

berg! Von den westfälischen Bildern des neuen Stils

auf der Ausstellung stammte kaum ein Zehntel aus

Soest selbst. Ein Teil der Bilder rechnet allerdings

insofern zur Soester Kunst, als ihre Grundelementc

auf der frühen Soester Schule aufgebaut sind. In

erster Linie steht eine Gruppe von Arbeiten im Museum

zu Münster, die vor der Mitte des 15. Jahrhunderts

entstanden sind und von Nordhoff dem Johann von

Körbecke auö Münster zugeschrieben werden: zwei

Tafeln aus Marienfeld, Verspottung und Grablegung

Christi (Nr. 64, 65), und zwei Tafeln aus Langenhorst,

jede mit vier Passionsszenen (Nr. 67, 68, Abb. Z u. 4).*

" Die Zuschreibung Nordhoffs ist ganz hypothetisch: ein

Meister Johann von Körbecke aus Münster (1446 — 91) malte unter

dem Abte Arnold für Kloster Marienfeld einige Bilder. Nun wird

zum Jahr 1457 vom Chronisten Pater Hartmann ein großer Flügel-

altar beschrieben, der im Jahre 1670 zerstreut wurde und auf den

Flügeln Passionsszenen hatte. Die beiden Tafeln aus Marienfeld

könnten von diesem, eventuell von Körbecke gemalten Altar her-

rühren. — Die Langenhorster Tafeln stammen, nach den ganz Eyck-

schcn Trachten und dem Stil zu schließen, aus den vierziger Jahren

des 15. Jahrhunderts, könnten sogar (vergleiche den Meister Franke

in Hamburg von 1455!) noch in die dreißiger Jahre fallen! Die

Amelsbürener Kreuzigung (65), vielleicht von derselben Hand, ge-

hört schon in die Mitte des Jahrhunderts. Die Kreuzigung im

Soester Krankenhaus (65) ist noch später und von anderer Hand.

Abb. 4. Auferstehung Christi. Westfälischer Meister,

vielleicht Soester Schule (um 1450 — 40).

Ausschnitt aus einem der beiden Flügel aus dem Pfarrhaus

zu Langenhorst, jetzt im Landesmuseum zu Münster (nach Nord-

hoff: Körbecke).

Aufnahme': Inventar der Kunstdenkmäler der Provinz Westfalen.

Ihre wichtige Stellung in der Entwicklung, ebenso wie

ihre seltsame Schönheit beruht darin, daß sie den hohen,

„idealen", in der italienischen Treccntomalerei wurzeln-

den Stil der Meister Conrad-Schule verschmelzen mit der

Form- und Farbenkraft, dem Realismus der Nieder-

länder. Sie hätten im Katalog gleich hinter die frühe

Gruppe gesetzt werden müssen. Aus dem Marienselder

Meister wächst nun der sogenannte Schöppinger Meister

hervor, der etwa 1450 —7O tätig war. Seine frühesten

Arbeiten, die Tafel aus Nordwalde (1450-6O) und

der große Flügelaltar aus der Soester Wiesenkirche im

Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin (Abb. 5), zeigen dies

deutlich. Leider waren diese Werke, wie die Mitteltasel des

Schöppinger Altars (Abb. 6) und der cngverwandtc Altar

aus Haldern im Kölner Dom, nur in Photographie

zu sehen.* Trotzdem der Schöppinger Meister direkte

Entlehnungen vom Meister von Flsmalle verwendet, so

ist er, im Ganzen gesehen, die rassigste Künstlercrschcinung

unter den Westfalen der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts. Seine bunten Farben und Goldflächen setzt

er allerdings mosaikartig zusammen, aber doch taucht

er das Ganze in einen sonnigen, gelblich blonden Ton!

Die Hauptrichtung der westfälischen Malerei der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts geht aber von dem Meister

des Liesborner Altars von 1465 aus; sie findet gewisser-

maßen in den Gebrüdern Duenwege am Anfang des

'' Friedländer nennt noch ein Stück eines Altars auf der Aus-

stellung des Lui-linZston-tino Xrt Olub in London (Repertorium für

Kunstwissenschaft 1906) als vom Schöppinger Meister herrührend.