Ausstellung für kirchliche Kunst in Soest, August 1907.

vermehrt, wenn er mehr auf chronologische Reihenfolge

rind genaue Datierung Wert gelegt hätte (wo er an

Firmcnich Richartz' Katalog der Düsseldorfer Ausstellung

1904 ein so vortreffliches Vorbild hatte), daß er als

das Material in viele, zum Teil sehr hypothetische

Gruppen zerteilte. Überdies herrschte in der Ausstellung

der Bilder ein solches Durcheinander, daß kein Ferner-

stehender das Bild der Entwicklung gewinnen konnte.

Man hätte auch deutlich die Bilder der Soester Pro-

venienz von den auswärtigen trennen muffen; so, wo

ein Teil der Soester Bilder außerdem fehlte, erhielt man

keinen klaren Begriff der eigentlichen lokalen Malerei.

Für die Duenweges, deren Schwerpunkt am Niederrhein

liegt, hätte inan Möbelwagen und Versicherungssummen

sparen können, noch mehr für die to Rings aus Münster.

Vor allem gab die Abteilung „Aldegrever und seine

Zeit" einen unklaren, wo nicht gar falschen Eindruck.

Denn die Sache liegt so, daß Aldegrever allein in seiner

Zeit in Soest stand. Die Blüte der Soester Kunst,

die um die Mitte des 12. Jahrhunderts begonnen hatte,

begann nach der Fehde (1449) bereits zu welken, im

letzten Drittel des 15. Jahrhunderts sind nur noch ver-

einzelte Malereien in Soest entstanden, und dazu ist es

zweifelhaft, wie bei dem Altar der Wiesenkirche von

I47Z, ob sie von Soester Malern gefertigt sind. Die

Renaissance sand die Stadt verarmt und entkräftet.

Die Reformation, 1550, in welchem Jahre Aldegrever

nach Soest kam und in die revolutionäre Eidgescllcn-

brüdcrschast eintrat, besiegelte den Niedergang. Nach

der Hinrichtung Schachtrups 1555 verließen die reichen

Ratssamilicn die Stadt, die Baulust erlahmte. Wie

in den Kirchen alte feierlichen Vigilien und Messen „und

wat des narrenwerkes mer

is" abgeschafft wurden, be¬

stimmte die Kirchenordnung

aucb, daß „de myrakclbcldc

wcch- und bygcsloten werden,

men schal ock keine mer an¬

richten nock maken laten".

Aldegrever hat seine Kunst

wirklich nicht in Soest gelernt,

sondern in Nürnberg, wo er

in Dürers Werkstatt gearbeitet

hat; seine frühesten Arbeiten

sind Kopien nach Dürer und

Behani. Es ist merkwürdig,

zu sehen, wie dieser größte

westfälische Künstler in einer

fremden Kultur seine Wurzeln

findet. Was von Malereien

Aldegrevers in Originalen

oder Photographien herbei¬

geschafft war, wird ihm seit

zehn Jahren ohne Diskussion

abgcsprochen, mit Ausnahme

allenfalls des Bildes der

Lichtenstein-Galerie; dagegen

die einzigen in Frage kom¬

menden Bilder, der Christus

in Prag von 1528 und Graf

Philipp von Waldeck von

1555, waren übergangen.

Der Laie wird hier einen netten Begriff von der Malerei

Aldegrevers mit nach Hause genommen haben. Eisenhoit,

der berühmte Marburger Goldschmied (ch um 1605) hat

zu Soest nur insofern Beziehungen, als im Patrocli-

Dom zufällig ein Kelchfuß von ihm verwahrt wird.

Damals war cs mit Soest überhaupt ganz vorbei.

Die Spanier rückten 1616 ein, die Stadt schmolz ihren

Silberschatz ein, um die Kontribution zu zahlen, sie

lieh zu diesem Zwecke auch die Kelche aus den Kirchen.

WaS aber endlich den Meister Albert von Soest an-

geht, dessen Holzschnitzereien (im Lüneburger Rathaus)

in einer langen Reihe von Photographien ausgestellt

waren, so hat Behncke schon vox zehn Jahren in seiner

Monographie über den Meister auf der ersten Seite

gesagt, daß „von Soest" hier ein Familienname ist, wie

er in Niederdcutschland häufiger vorkommt. Er hat mit

der Stadt Soest also nichts zu tun. Wie sollte damals

in Soest ein technisch so handfertiger Meister leben, wo,

wie eS heißt, im Jahre 1590 der eben errichtete städtische

Galgen zusammcnficl, und Soest rings im Lande ver-

spottet wurde: cs hätte nicht einmal einen Schreiner-

meister, der einen ordentlichen Galgen zimmern könnte!

Bei der Aufstellung der Metallarbeiten hätte man

besser getan, wirklich wertvolle Stücke, wie den Patrocli-

schrein, den Regincnschrcin aus Rhynern von 1457,

den Kelch der Petrikirche, das Eisenhoitkrcuz, die

galvanoplastischen Nachbildungen des EiscnhoitschatzeS

in Herdringen, in den Hellen Kirchenraum zu

bringen, statt sie in den: dunkeln Remter zusammen

mit zahllosen unbedeutenden Kelchen, wie man sie

auf jeder Auktion und in jedem Kirchcnschatz sehen

kann, zu vergraben. Geschmacklose Sachen dagegen,

wie zum Beispiel die Braut-

truhe aus Hamm und die

schlechten Kopie,: spätgotischer

Wandmalereien auf Papier-

fetzen, sollten, wenn sie denn

ausgestellt werden müssen,

an möglichst verschwiegene

Stellen placiert werden. Die

Abneigung des Publikums

gegen die altdeutsche Kunst

wird so lange bestehen, als

man ihm schlechte Hand-

werksware vorführt, die es

(gegen seine Überzeugung,

nur weil sic „altertümlich" ist)

bewundern soll. Als ob die

alten Zeiten nicht ebensoviel

Geschmacklosigkeit besessen

hätten, wie unsere!

Recht beachtenswert waren

die eigentlichen Susatensia: die

Siegel, Urkunden, Rechts-

bücher und Stadtansichtcn.

Vor lauter Einwänden »vollen

wir nicht vergessen, dem Ver-

ein Heimatpflcge, insbeson-

dere Herrn Pastor Claren-

bach in Borgcln, für die

Ausstellung zu danken.

Ur. Hermann Schmitz.

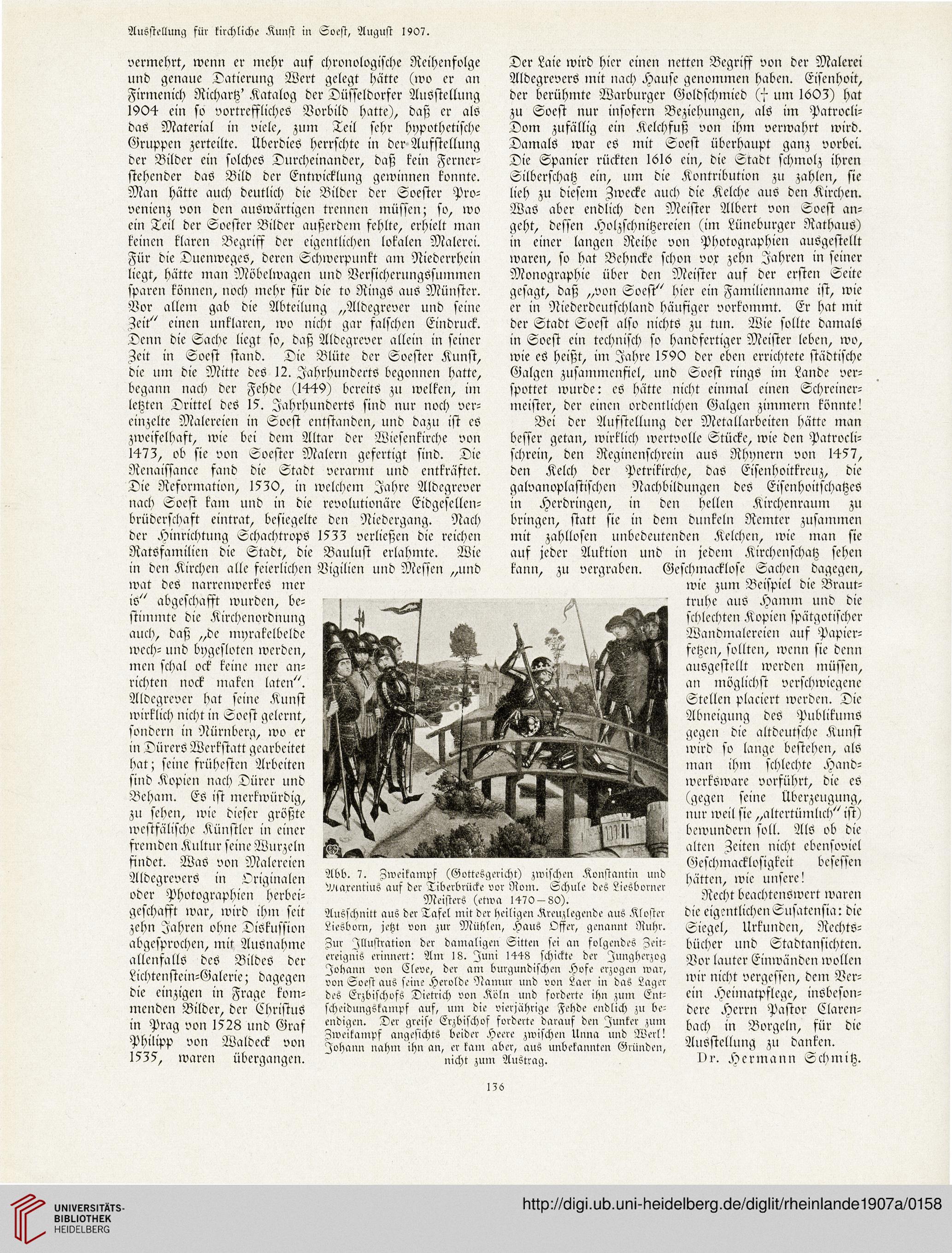

Abb. 7. Zweikampf (Gottesgericht) zwischen Konstantin und

Maxentius auf der Tiberbrücke vor Rom. Schule des Liesborner

Meisters (etwa 1470 — 80).

Ausschnitt aus der Tafel mit der heiligen Kreuzlegcnde aus Kloster

Liesborn, jetzt von zur Mühlen, Haus Offer, genannt Ruhr.

Am Illustration der damaligen Sitten sei an folgendes Zeit-

ereignis erinnert: Am 18. Juni 1448 schickte der Jungherzog

Johann von Cleve, der am burgundischen Hofe erzogen war,

von Soest aus seine Herolde Namur und von Laer in das Lager

des Erzbischofs Dietrich von Köln und forderte ihn zum Ent-

scheidungskampf auf, um die vierjährige Fehde endlich zu be-

endigen. Der greise Erzbischof forderte darauf den Junker zum

Zweikampf angesichts beider Heere zwischen Unna und Werl!

Johann nahm ihn an, er kam aber, aus unbekannten Gründen,

nicht zum Austrag.

vermehrt, wenn er mehr auf chronologische Reihenfolge

rind genaue Datierung Wert gelegt hätte (wo er an

Firmcnich Richartz' Katalog der Düsseldorfer Ausstellung

1904 ein so vortreffliches Vorbild hatte), daß er als

das Material in viele, zum Teil sehr hypothetische

Gruppen zerteilte. Überdies herrschte in der Ausstellung

der Bilder ein solches Durcheinander, daß kein Ferner-

stehender das Bild der Entwicklung gewinnen konnte.

Man hätte auch deutlich die Bilder der Soester Pro-

venienz von den auswärtigen trennen muffen; so, wo

ein Teil der Soester Bilder außerdem fehlte, erhielt man

keinen klaren Begriff der eigentlichen lokalen Malerei.

Für die Duenweges, deren Schwerpunkt am Niederrhein

liegt, hätte inan Möbelwagen und Versicherungssummen

sparen können, noch mehr für die to Rings aus Münster.

Vor allem gab die Abteilung „Aldegrever und seine

Zeit" einen unklaren, wo nicht gar falschen Eindruck.

Denn die Sache liegt so, daß Aldegrever allein in seiner

Zeit in Soest stand. Die Blüte der Soester Kunst,

die um die Mitte des 12. Jahrhunderts begonnen hatte,

begann nach der Fehde (1449) bereits zu welken, im

letzten Drittel des 15. Jahrhunderts sind nur noch ver-

einzelte Malereien in Soest entstanden, und dazu ist es

zweifelhaft, wie bei dem Altar der Wiesenkirche von

I47Z, ob sie von Soester Malern gefertigt sind. Die

Renaissance sand die Stadt verarmt und entkräftet.

Die Reformation, 1550, in welchem Jahre Aldegrever

nach Soest kam und in die revolutionäre Eidgescllcn-

brüdcrschast eintrat, besiegelte den Niedergang. Nach

der Hinrichtung Schachtrups 1555 verließen die reichen

Ratssamilicn die Stadt, die Baulust erlahmte. Wie

in den Kirchen alte feierlichen Vigilien und Messen „und

wat des narrenwerkes mer

is" abgeschafft wurden, be¬

stimmte die Kirchenordnung

aucb, daß „de myrakclbcldc

wcch- und bygcsloten werden,

men schal ock keine mer an¬

richten nock maken laten".

Aldegrever hat seine Kunst

wirklich nicht in Soest gelernt,

sondern in Nürnberg, wo er

in Dürers Werkstatt gearbeitet

hat; seine frühesten Arbeiten

sind Kopien nach Dürer und

Behani. Es ist merkwürdig,

zu sehen, wie dieser größte

westfälische Künstler in einer

fremden Kultur seine Wurzeln

findet. Was von Malereien

Aldegrevers in Originalen

oder Photographien herbei¬

geschafft war, wird ihm seit

zehn Jahren ohne Diskussion

abgcsprochen, mit Ausnahme

allenfalls des Bildes der

Lichtenstein-Galerie; dagegen

die einzigen in Frage kom¬

menden Bilder, der Christus

in Prag von 1528 und Graf

Philipp von Waldeck von

1555, waren übergangen.

Der Laie wird hier einen netten Begriff von der Malerei

Aldegrevers mit nach Hause genommen haben. Eisenhoit,

der berühmte Marburger Goldschmied (ch um 1605) hat

zu Soest nur insofern Beziehungen, als im Patrocli-

Dom zufällig ein Kelchfuß von ihm verwahrt wird.

Damals war cs mit Soest überhaupt ganz vorbei.

Die Spanier rückten 1616 ein, die Stadt schmolz ihren

Silberschatz ein, um die Kontribution zu zahlen, sie

lieh zu diesem Zwecke auch die Kelche aus den Kirchen.

WaS aber endlich den Meister Albert von Soest an-

geht, dessen Holzschnitzereien (im Lüneburger Rathaus)

in einer langen Reihe von Photographien ausgestellt

waren, so hat Behncke schon vox zehn Jahren in seiner

Monographie über den Meister auf der ersten Seite

gesagt, daß „von Soest" hier ein Familienname ist, wie

er in Niederdcutschland häufiger vorkommt. Er hat mit

der Stadt Soest also nichts zu tun. Wie sollte damals

in Soest ein technisch so handfertiger Meister leben, wo,

wie eS heißt, im Jahre 1590 der eben errichtete städtische

Galgen zusammcnficl, und Soest rings im Lande ver-

spottet wurde: cs hätte nicht einmal einen Schreiner-

meister, der einen ordentlichen Galgen zimmern könnte!

Bei der Aufstellung der Metallarbeiten hätte man

besser getan, wirklich wertvolle Stücke, wie den Patrocli-

schrein, den Regincnschrcin aus Rhynern von 1457,

den Kelch der Petrikirche, das Eisenhoitkrcuz, die

galvanoplastischen Nachbildungen des EiscnhoitschatzeS

in Herdringen, in den Hellen Kirchenraum zu

bringen, statt sie in den: dunkeln Remter zusammen

mit zahllosen unbedeutenden Kelchen, wie man sie

auf jeder Auktion und in jedem Kirchcnschatz sehen

kann, zu vergraben. Geschmacklose Sachen dagegen,

wie zum Beispiel die Braut-

truhe aus Hamm und die

schlechten Kopie,: spätgotischer

Wandmalereien auf Papier-

fetzen, sollten, wenn sie denn

ausgestellt werden müssen,

an möglichst verschwiegene

Stellen placiert werden. Die

Abneigung des Publikums

gegen die altdeutsche Kunst

wird so lange bestehen, als

man ihm schlechte Hand-

werksware vorführt, die es

(gegen seine Überzeugung,

nur weil sic „altertümlich" ist)

bewundern soll. Als ob die

alten Zeiten nicht ebensoviel

Geschmacklosigkeit besessen

hätten, wie unsere!

Recht beachtenswert waren

die eigentlichen Susatensia: die

Siegel, Urkunden, Rechts-

bücher und Stadtansichtcn.

Vor lauter Einwänden »vollen

wir nicht vergessen, dem Ver-

ein Heimatpflcge, insbeson-

dere Herrn Pastor Claren-

bach in Borgcln, für die

Ausstellung zu danken.

Ur. Hermann Schmitz.

Abb. 7. Zweikampf (Gottesgericht) zwischen Konstantin und

Maxentius auf der Tiberbrücke vor Rom. Schule des Liesborner

Meisters (etwa 1470 — 80).

Ausschnitt aus der Tafel mit der heiligen Kreuzlegcnde aus Kloster

Liesborn, jetzt von zur Mühlen, Haus Offer, genannt Ruhr.

Am Illustration der damaligen Sitten sei an folgendes Zeit-

ereignis erinnert: Am 18. Juni 1448 schickte der Jungherzog

Johann von Cleve, der am burgundischen Hofe erzogen war,

von Soest aus seine Herolde Namur und von Laer in das Lager

des Erzbischofs Dietrich von Köln und forderte ihn zum Ent-

scheidungskampf auf, um die vierjährige Fehde endlich zu be-

endigen. Der greise Erzbischof forderte darauf den Junker zum

Zweikampf angesichts beider Heere zwischen Unna und Werl!

Johann nahm ihn an, er kam aber, aus unbekannten Gründen,

nicht zum Austrag.