Ausstellung von Handzeichnungcn.

zart zu zeichnen wissen, daß der erste Entwurf van

Hodler zu seiner Schlacht bei Marignano monumentaler

scheint als das Fresko selbst, weil ihm hier der Kerl

links noch nicht von einer Landeökunstkommission ge-

strichen ist, daß der Frankfurter Wilhelm Althcim mit

zehn Blaustiftstrichen einen Bauer, Müller, Napoleon

oder Chasseur hinzeichnen kann (davon das Stück zehn

Mark kostet, was für billige Scherze doch in der Kunst

vorkommen!): Aber ich frage den Leser: was hast

du denn davon, wenn du die IOOO Nummern der

hundertfünsundzwanzig Künstler nicht selber sahst?

Und wenn du sie gesehen hast die zarten Dinger, was

soll ich da noch viel Gepäck von schweren Worten

drüber packen, daß sie ersticken?

W. Gischler.

Nachschrift.

Es scheint mir doch, als müßte

ich den lärmigen Sätzen unseres

Mitarbeiters noch einige Worte

über die abgebildeten Blätter hin-

zufügen; nicht um sie nach Art

der Familicnblättcr behaglich zu

erklären, sondern um wenigstens

bei den Unbekannteren zu sagen,

wer die Künstler sind:

Um mit dem Alphabet zu be-

ginnen, ist Otto Boyer ein junger

Düsseldorfer, der nach übergroßen

Formaten und noch größeren Vor-

würfen — wie nabe stehen hierin

Jugend und Akademie beieinan-

der — in kleinen Buntstistzeich-

nungcn naive Frische und dekora-

tive Lustigkeit gewinnt. Der Photo-

graphenkasten hat leider aus seinem

lustigen „Fischerhäuschcn" eine

drollige Verkehrung ins Gegenteil

gemacht.

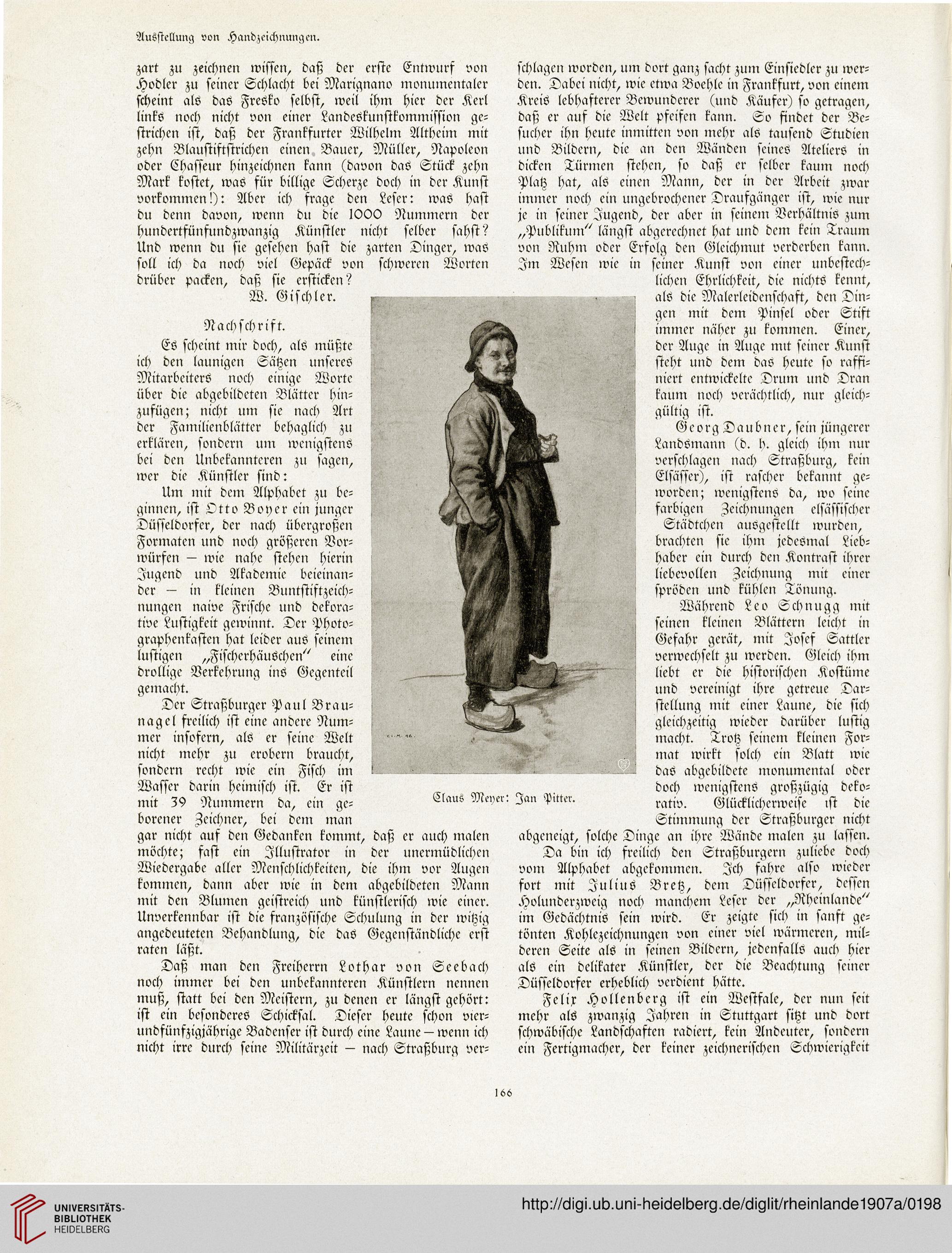

Der Straßburger Paul Brau-

nagel freilich ist eine andere Num-

mer insofern, als er seine Welt

nicht mehr zu erobern braucht,

sondern recht wie ein Fisch im

Wasser darin heimisch ist. Er ist

mit 39 Nummern da, ein ge-

borener Zeichner, bei dem man

gar nicht aus den Gedanken kommt, daß er auch malen

möchte; fast ein Illustrator in der unermüdlichen

Wiedergabe aller Menschlichkeiten, die ihm vor Augen

kommen, dann aber wie in dem abgebildeten Mann

mit den Blumen geistreich und künstlerisch wie einer.

Unverkennbar ist die französische Schulung in der witzig

«»gedeuteten Behandlung, die daö Gegenständliche erst

raten läßt.

Daß man den Frciherrn Lothar von Seebach

noch immer bei den unbekannteren Künstlern nennen

muß, statt bei den Meistern, zu denen er längst gehört:

ist ein besonderes Schicksal. Dieser heute schon vicr-

undfünszigjährige Badenser ist durch eine Laune - wenn ich

nicht irre durch seine Militärzcit — nach Straßburg ver-

schlagen worden, um dort ganz sacht zum Einsiedler zu wer-

den. Dabei nicht, wie etwa Boehle in Frankfurt, von einem

Kreis lebhafterer Bewunderer (und Käufer) so getragen,

daß er auf die Welt pfeifen kann. So findet der Be-

sucher ihn heute inmitten von mehr als tausend Studien

und Bildern, die an den Wänden seines Ateliers in

dicken Türmen stehen, so daß er selber kaum noch

Platz hat, als einen Mann, der in der Arbeit zwar

immer noch ein ungebrochener Draufgänger ist, wie nur

je in seiner Jugend, der aber in seinem Verhältnis zum

„Publikum" längst abgerechnet hat und dem kein Traum

von Ruhm oder Erfolg den Gleichmut verderben kann.

Im Wesen wie in seiner Kunst von einer unbestech-

lichen Ehrlichkeit, die nichts kennt,

als die Malerleidenschaft, den Din-

gen mit dem Pinsel oder Stift

immer näher zu kommen. Einer,

der Auge in Auge nut seiner Kunst

steht und dem das heute so raffi-

niert entwickelte Drum und Dran

kaum noch verächtlich, nur gleich-

gültig ist.

Georg Daubner, sein jüngerer

Landsmann (d. h. gleich ihm nur

verschlagen nach Straßburg, kein

Elsässer), ist rascher bekannt ge-

worden; wenigstens da, wo seine

farbigen Zeichnungen elsässischer

Städtchen ausgestellt wurden,

brachten sie ihm jcdcSmal Lieb-

haber ein durch den Kontrast ihrer

liebevollen Zeichnung mit einer

spröden und kühlen Tönung.

Während Leo Schnugg mit

seinen kleinen Blättern leicht in

Gefahr gerät, mit Joses Sattler

verwechselt zu werden. Gleich ihm

liebt er die historischen Kostüme

und vereinigt ihre getreue Dar-

stellung mit einer Laune, die sich

gleichzeitig wieder darüber lustig

macht. Trotz seinem kleinen For-

mat wirkt solch ein Blatt wie

das abgebildete monumental oder

doch wenigstens großzügig deko-

rativ. Glücklicherweise ist die

Stimmung der Straßburger nicht

abgeneigt, solche Dinge an ihre Wände malen zu lassen.

Da bin ich freilich den Straßburgern zuliebe doch

vom Alphabet abgckommcn. Ich fahre also wieder

fort mit Julius Bretz, dem Düsseldorfer, dessen

Hvlunderzweig noch manchem Leser der „Rheinlande"

im Gedächtnis sein wird. Er zeigte sich in sanft ge-

tönten Kohlezeichnungen von einer viel wärmeren, mil-

deren Seite als in seinen Bildern, jedenfalls auch hier

als ein delikater Künstler, der die Beachtung seiner

Düsseldorfer erheblich verdient hätte.

Felix Hollenberg ist ein Westfale, der nun seit

mehr als zwanzig Jahren in Stuttgart sitzt und dort

schwäbische Landschaften radiert, kein Andeuter, sondern

ein Fertigmacher, der keiner zeichnerischen Schwierigkeit

«E'M '-W

zart zu zeichnen wissen, daß der erste Entwurf van

Hodler zu seiner Schlacht bei Marignano monumentaler

scheint als das Fresko selbst, weil ihm hier der Kerl

links noch nicht von einer Landeökunstkommission ge-

strichen ist, daß der Frankfurter Wilhelm Althcim mit

zehn Blaustiftstrichen einen Bauer, Müller, Napoleon

oder Chasseur hinzeichnen kann (davon das Stück zehn

Mark kostet, was für billige Scherze doch in der Kunst

vorkommen!): Aber ich frage den Leser: was hast

du denn davon, wenn du die IOOO Nummern der

hundertfünsundzwanzig Künstler nicht selber sahst?

Und wenn du sie gesehen hast die zarten Dinger, was

soll ich da noch viel Gepäck von schweren Worten

drüber packen, daß sie ersticken?

W. Gischler.

Nachschrift.

Es scheint mir doch, als müßte

ich den lärmigen Sätzen unseres

Mitarbeiters noch einige Worte

über die abgebildeten Blätter hin-

zufügen; nicht um sie nach Art

der Familicnblättcr behaglich zu

erklären, sondern um wenigstens

bei den Unbekannteren zu sagen,

wer die Künstler sind:

Um mit dem Alphabet zu be-

ginnen, ist Otto Boyer ein junger

Düsseldorfer, der nach übergroßen

Formaten und noch größeren Vor-

würfen — wie nabe stehen hierin

Jugend und Akademie beieinan-

der — in kleinen Buntstistzeich-

nungcn naive Frische und dekora-

tive Lustigkeit gewinnt. Der Photo-

graphenkasten hat leider aus seinem

lustigen „Fischerhäuschcn" eine

drollige Verkehrung ins Gegenteil

gemacht.

Der Straßburger Paul Brau-

nagel freilich ist eine andere Num-

mer insofern, als er seine Welt

nicht mehr zu erobern braucht,

sondern recht wie ein Fisch im

Wasser darin heimisch ist. Er ist

mit 39 Nummern da, ein ge-

borener Zeichner, bei dem man

gar nicht aus den Gedanken kommt, daß er auch malen

möchte; fast ein Illustrator in der unermüdlichen

Wiedergabe aller Menschlichkeiten, die ihm vor Augen

kommen, dann aber wie in dem abgebildeten Mann

mit den Blumen geistreich und künstlerisch wie einer.

Unverkennbar ist die französische Schulung in der witzig

«»gedeuteten Behandlung, die daö Gegenständliche erst

raten läßt.

Daß man den Frciherrn Lothar von Seebach

noch immer bei den unbekannteren Künstlern nennen

muß, statt bei den Meistern, zu denen er längst gehört:

ist ein besonderes Schicksal. Dieser heute schon vicr-

undfünszigjährige Badenser ist durch eine Laune - wenn ich

nicht irre durch seine Militärzcit — nach Straßburg ver-

schlagen worden, um dort ganz sacht zum Einsiedler zu wer-

den. Dabei nicht, wie etwa Boehle in Frankfurt, von einem

Kreis lebhafterer Bewunderer (und Käufer) so getragen,

daß er auf die Welt pfeifen kann. So findet der Be-

sucher ihn heute inmitten von mehr als tausend Studien

und Bildern, die an den Wänden seines Ateliers in

dicken Türmen stehen, so daß er selber kaum noch

Platz hat, als einen Mann, der in der Arbeit zwar

immer noch ein ungebrochener Draufgänger ist, wie nur

je in seiner Jugend, der aber in seinem Verhältnis zum

„Publikum" längst abgerechnet hat und dem kein Traum

von Ruhm oder Erfolg den Gleichmut verderben kann.

Im Wesen wie in seiner Kunst von einer unbestech-

lichen Ehrlichkeit, die nichts kennt,

als die Malerleidenschaft, den Din-

gen mit dem Pinsel oder Stift

immer näher zu kommen. Einer,

der Auge in Auge nut seiner Kunst

steht und dem das heute so raffi-

niert entwickelte Drum und Dran

kaum noch verächtlich, nur gleich-

gültig ist.

Georg Daubner, sein jüngerer

Landsmann (d. h. gleich ihm nur

verschlagen nach Straßburg, kein

Elsässer), ist rascher bekannt ge-

worden; wenigstens da, wo seine

farbigen Zeichnungen elsässischer

Städtchen ausgestellt wurden,

brachten sie ihm jcdcSmal Lieb-

haber ein durch den Kontrast ihrer

liebevollen Zeichnung mit einer

spröden und kühlen Tönung.

Während Leo Schnugg mit

seinen kleinen Blättern leicht in

Gefahr gerät, mit Joses Sattler

verwechselt zu werden. Gleich ihm

liebt er die historischen Kostüme

und vereinigt ihre getreue Dar-

stellung mit einer Laune, die sich

gleichzeitig wieder darüber lustig

macht. Trotz seinem kleinen For-

mat wirkt solch ein Blatt wie

das abgebildete monumental oder

doch wenigstens großzügig deko-

rativ. Glücklicherweise ist die

Stimmung der Straßburger nicht

abgeneigt, solche Dinge an ihre Wände malen zu lassen.

Da bin ich freilich den Straßburgern zuliebe doch

vom Alphabet abgckommcn. Ich fahre also wieder

fort mit Julius Bretz, dem Düsseldorfer, dessen

Hvlunderzweig noch manchem Leser der „Rheinlande"

im Gedächtnis sein wird. Er zeigte sich in sanft ge-

tönten Kohlezeichnungen von einer viel wärmeren, mil-

deren Seite als in seinen Bildern, jedenfalls auch hier

als ein delikater Künstler, der die Beachtung seiner

Düsseldorfer erheblich verdient hätte.

Felix Hollenberg ist ein Westfale, der nun seit

mehr als zwanzig Jahren in Stuttgart sitzt und dort

schwäbische Landschaften radiert, kein Andeuter, sondern

ein Fertigmacher, der keiner zeichnerischen Schwierigkeit

«E'M '-W