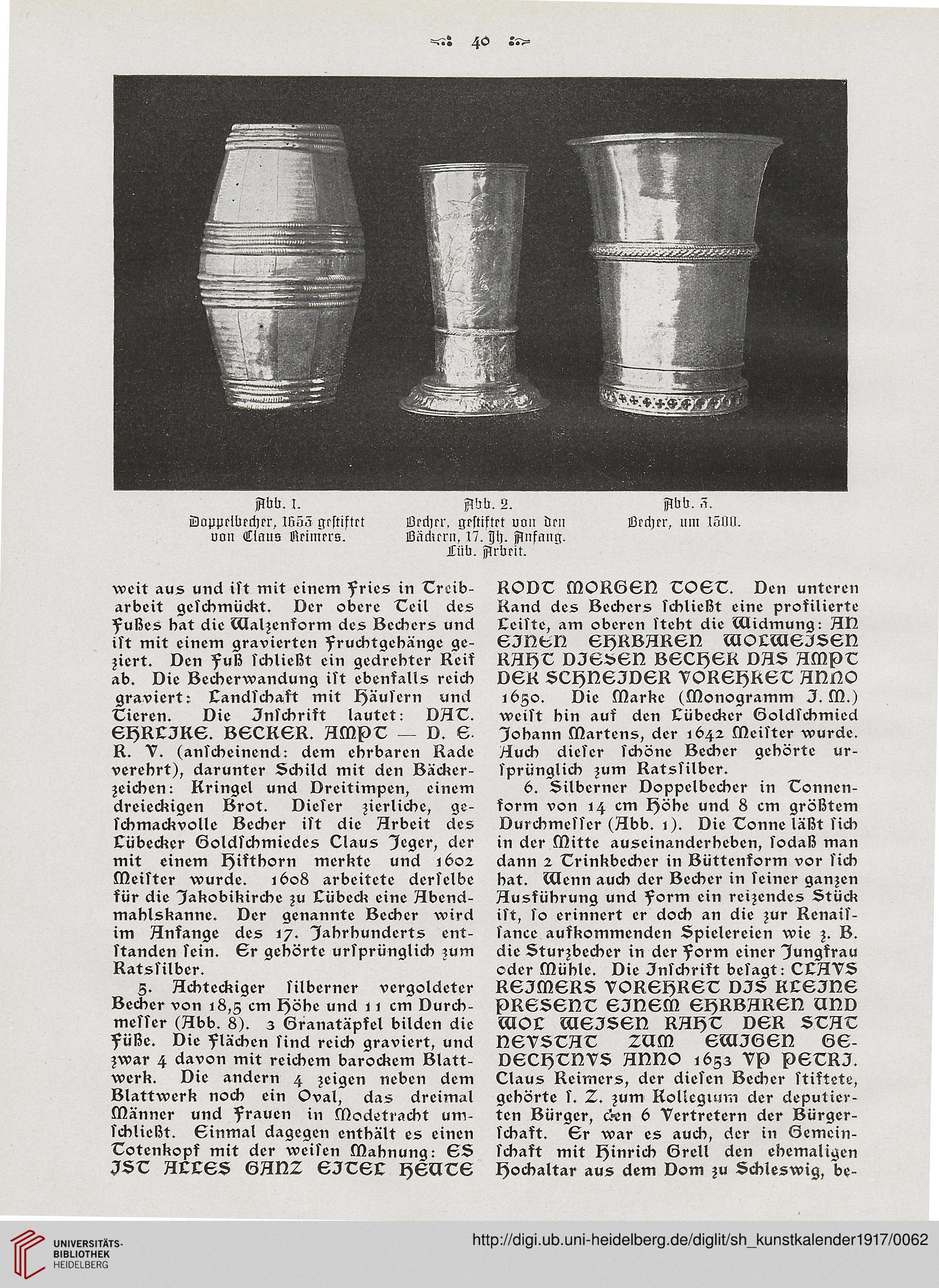

jflbb. I. ftlib. 2. fftbb. 3.

iQapprlürdjrr, 1B53 grftiftrt iDrtljrr, grftiftrt uon Dm ißrdjrr, um 150U.

uon Claus Wrimrra. ßämmi, 17. Iflj. fnifnutr.

JEiib. jprbrit.

weit aus und iTt mit einem frtes in Treib-

arbeit gefebmückt. Der obere Teil des

f ußes bat die CHaljenform des Bechers und

ift mit einem gravierten f ruebtgebänge ge-

giert. Den fuß Tcbließt ein gedrehter Reif

ab. Die Becherwandung iTt ebenfalls reich

graviert: CandTcbaft mit Käufern und

Tieren. Die JnTchrift lautet: DHC.

e^ROKe. BecneR. hmpt — d. e.

R. V. (anfebeinend: dem ehrbaren Rade

verehrt), darunter Schild mit den Bäcker-

reichen: Kringel und Dreitimpen, einem

dreieckigen Brot. DieTer nerlicbe, ge-

fcbmachvolle Becher ift die Hrbeit des

Cübecker Goldfcbmiedes Claus Jeger, der

mit einem I)iftborn merkte und 1602

Metfter wurde. 1608 arbeitete derfelbe

für die Jakobikircbe ju Cübeck eine Hbend-

mablshanne. Der genannte Becher wird

im Hnfange des 17. Jahrhunderts ent-

ftanden fein. 6r gehörte urfprünglicb jiim

RatsNlber.

5. Hcbtechiger filberner vergoldeter

Becher von 18,5 cm I)öbe und 11 cm Durch-

meffer (Hbb. 8). 3 Granatäpfel bilden die

füße. Die flächen find reich graviert, und

jwar 4 davon mit reichem barockem Blatt-

werk. Die andern 4 jeigen neben dem

Blattwerk noch ein Oval, das dreimal

Männer und frauen in Modetracbt um-

fcblicßt. Ginmal dagegen enthält es einen

Totenhopf mit der weifen Mahnung: 6S

jst Hcces 6HD2 ejcec F>euze

RODT M0R66D T06T. Den unteren

Rand des Bechers fcbließt eine profilierte

CciTte, am oberen ftebt die Widmung: HI2

ejnen ei>RBHRen vaozvaezsen

rhi>t Djesen BecneR dhs hmpt

D6R sci>neJDeR vorgibt anno

1650. Die Marke (Sonogramm 3. M.)

weift bin auf den Cübecker 6oldfcbmicd

Johann Martens, der 1642 MeiTter wurde.

Hucb diefer feböne Becher gehörte ur-

fprünglich jum Ratsfilber.

6. Silberner Doppelbecber in Tonnen-

form von 14 cm I)öhe und 8 cm größtem

Durcbmcffer (Hbb. 1). Die Tonne läßt fich

in der Mitte auseinanderbeben, fodaß man

dann 2 Trinkbecher in Büttenform vor Neb

bat. IQenn auch der Becher in feiner ganjen

Husfübrung und form ein reifendes Stück

ift, fo erinnert er doch an die jur Renaif-

Tance aufkommenden Spielereien wie 5. B.

die Sturjbecber in der form einer Jungfrau

oder Mühle. Die Jnfcbrift befagt: CCHVS

rgjmgrs voRei>ReT djs Kcejne

PReseDT ejneM ei^RBHRen anD

cüoc caejsen rhi>t dbr stht

nevsTHT zum emjeen ee-

Deci)TnTS Hnno 1653 vp pgtrj.

Claus Reimers, der diefen Becher ftiftete,

gehörte f. Z, jum Kollegium der deputier-

ten Bürger, ckn 6 Vertretern der Bürger-

febaft. 6r war es auch, der in Gemcin-

febaft mit I)inricb Grell den ehemaligen

Hochaltar aus dem Dom ju Schleswig, be-

iQapprlürdjrr, 1B53 grftiftrt iDrtljrr, grftiftrt uon Dm ißrdjrr, um 150U.

uon Claus Wrimrra. ßämmi, 17. Iflj. fnifnutr.

JEiib. jprbrit.

weit aus und iTt mit einem frtes in Treib-

arbeit gefebmückt. Der obere Teil des

f ußes bat die CHaljenform des Bechers und

ift mit einem gravierten f ruebtgebänge ge-

giert. Den fuß Tcbließt ein gedrehter Reif

ab. Die Becherwandung iTt ebenfalls reich

graviert: CandTcbaft mit Käufern und

Tieren. Die JnTchrift lautet: DHC.

e^ROKe. BecneR. hmpt — d. e.

R. V. (anfebeinend: dem ehrbaren Rade

verehrt), darunter Schild mit den Bäcker-

reichen: Kringel und Dreitimpen, einem

dreieckigen Brot. DieTer nerlicbe, ge-

fcbmachvolle Becher ift die Hrbeit des

Cübecker Goldfcbmiedes Claus Jeger, der

mit einem I)iftborn merkte und 1602

Metfter wurde. 1608 arbeitete derfelbe

für die Jakobikircbe ju Cübeck eine Hbend-

mablshanne. Der genannte Becher wird

im Hnfange des 17. Jahrhunderts ent-

ftanden fein. 6r gehörte urfprünglicb jiim

RatsNlber.

5. Hcbtechiger filberner vergoldeter

Becher von 18,5 cm I)öbe und 11 cm Durch-

meffer (Hbb. 8). 3 Granatäpfel bilden die

füße. Die flächen find reich graviert, und

jwar 4 davon mit reichem barockem Blatt-

werk. Die andern 4 jeigen neben dem

Blattwerk noch ein Oval, das dreimal

Männer und frauen in Modetracbt um-

fcblicßt. Ginmal dagegen enthält es einen

Totenhopf mit der weifen Mahnung: 6S

jst Hcces 6HD2 ejcec F>euze

RODT M0R66D T06T. Den unteren

Rand des Bechers fcbließt eine profilierte

CciTte, am oberen ftebt die Widmung: HI2

ejnen ei>RBHRen vaozvaezsen

rhi>t Djesen BecneR dhs hmpt

D6R sci>neJDeR vorgibt anno

1650. Die Marke (Sonogramm 3. M.)

weift bin auf den Cübecker 6oldfcbmicd

Johann Martens, der 1642 MeiTter wurde.

Hucb diefer feböne Becher gehörte ur-

fprünglich jum Ratsfilber.

6. Silberner Doppelbecber in Tonnen-

form von 14 cm I)öhe und 8 cm größtem

Durcbmcffer (Hbb. 1). Die Tonne läßt fich

in der Mitte auseinanderbeben, fodaß man

dann 2 Trinkbecher in Büttenform vor Neb

bat. IQenn auch der Becher in feiner ganjen

Husfübrung und form ein reifendes Stück

ift, fo erinnert er doch an die jur Renaif-

Tance aufkommenden Spielereien wie 5. B.

die Sturjbecber in der form einer Jungfrau

oder Mühle. Die Jnfcbrift befagt: CCHVS

rgjmgrs voRei>ReT djs Kcejne

PReseDT ejneM ei^RBHRen anD

cüoc caejsen rhi>t dbr stht

nevsTHT zum emjeen ee-

Deci)TnTS Hnno 1653 vp pgtrj.

Claus Reimers, der diefen Becher ftiftete,

gehörte f. Z, jum Kollegium der deputier-

ten Bürger, ckn 6 Vertretern der Bürger-

febaft. 6r war es auch, der in Gemcin-

febaft mit I)inricb Grell den ehemaligen

Hochaltar aus dem Dom ju Schleswig, be-