sowie ein menschlicher Kopf, der von der Sonne beschienen wird und ein Licht ausbläst, gleichfalls

als Bild der Undankbarkeit, denn: »Quando apparisce il sole ehe scaccia le tenebre in comune, tu

spegni il turne ehe te le scacciava in particulare tua necessita e commoditä« <Nr. 687). Originell ist

in Nr. 672 das Bild einer Pflanze mit den Wurzeln nach oben für einen, der vor dem Ende steht.

Ein Wappenschild zeigt einen Pfeil, an dem sich links ein Drache, rechts ein Löwe aufrichtet,

dabei steht: »Prudentia — fortezza« <Nr. 692L Nr. 694 zeigt einen Mann, der einem Vogel die Freiheit

gibt, während von oben schon ein Raubvogel stößt, der Sinn ist: »Corta libertä«, und Nr, 696 ver^

sinnbildlicht das Motto »Per non disobbidire« durch einen Hund, der eine Schlange angreift. Bei einem

Baumstumpf, dem ein frisches Reis entsprießt <Nr. 697>, steht: »Albero tagliato ehe rimette — ancora

spero« und darunter neben der Zeichnung eines Raubvogels: »Falcon — tempo.« Alle diese Beispiele,

die sich noch vermehren ließen, haben also mit der eigentlichen Hieroglyphik der Renaissance nicht

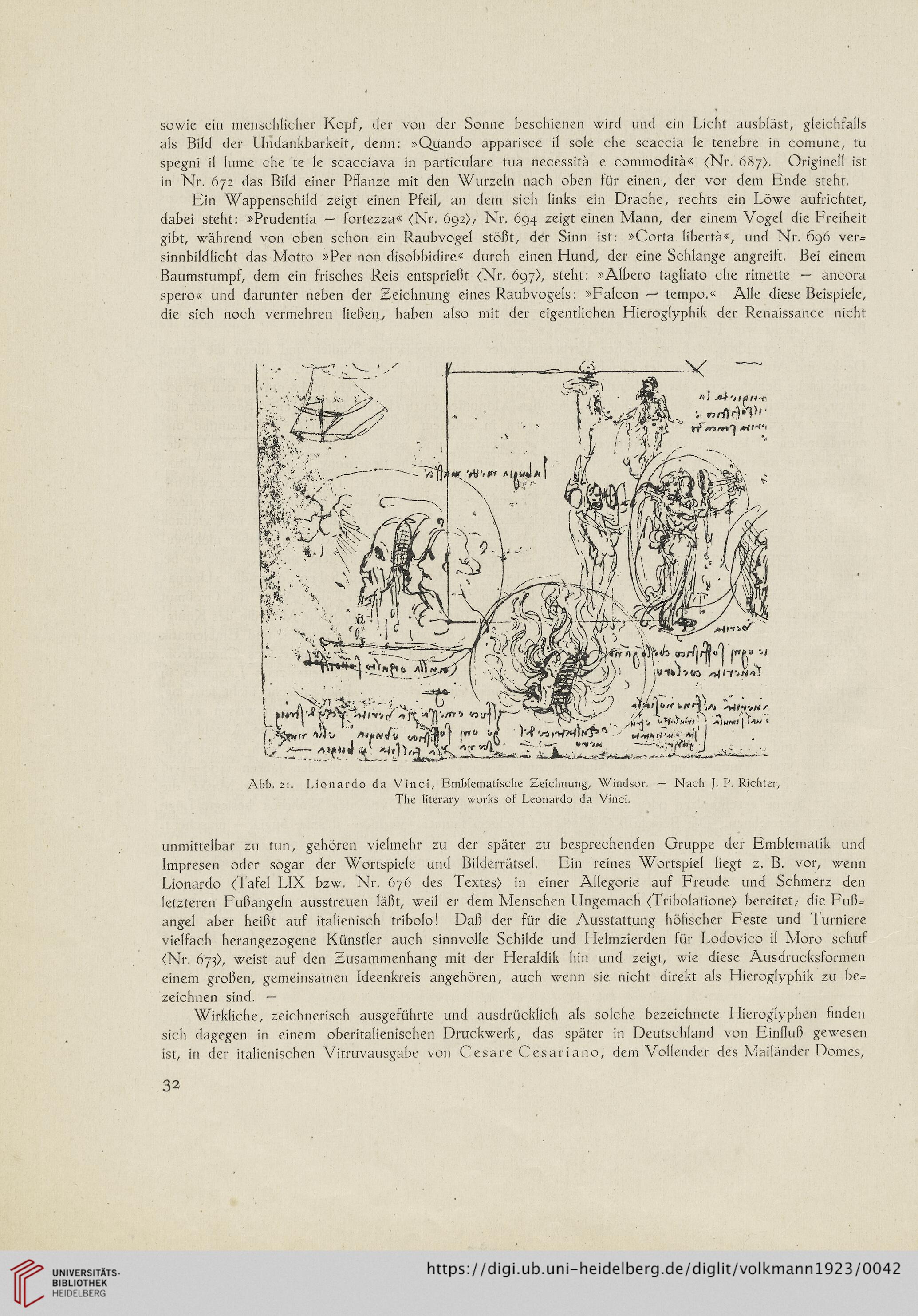

Abb. 21. Lionardo da Vinci, Emblematische Zeichnung, Windsor. — Nach J. P. Richter,

The Hterary works of Leonardo da Vinci.

unmittelbar zu tun, gehören vielmehr zu der später zu besprechenden Gruppe der Emblematik und

Impresen oder sogar der Wortspiele und Bilderrätsel. Ein reines Wortspiel liegt z. B. vor, wenn

Lionardo <Tafel LIX bzw. Nr. 676 des Textes> in einer Allegorie auf Freude und Schmerz den

letzteren Fußangeln ausstreuen läßt, weil er dem Menschen Ungemach <Tribolatione> bereitet,- die Fuß-

angel aber heißt auf italienisch tribolo! Daß der für die Ausstattung höfischer Feste und Turniere

vielfach herangezogene Künstler auch sinnvolle Schilde und Helmzierden für Lodovico il Moro schuf

<Nr. Ö73>, weist auf den Zusammenhang mit der Heraldik hin und zeigt, wie diese Ausdrucksformen

einem großen, gemeinsamen Ideenkreis angehören, auch wenn sie nicht direkt als Hieroglyphik zu be^

zeichnen sind. —

Wirkliche, zeichnerisch ausgeführte und ausdrücklich als solche bezeichnete Hieroglyphen finden

sich dagegen in einem oberitalienischen Druckwerk, das später in Deutschland von Einfluß gewesen

ist, in der italienischen Vitruvausgabe von Cesare Cesariano, dem Vollender des Mailänder Domes,

32

als Bild der Undankbarkeit, denn: »Quando apparisce il sole ehe scaccia le tenebre in comune, tu

spegni il turne ehe te le scacciava in particulare tua necessita e commoditä« <Nr. 687). Originell ist

in Nr. 672 das Bild einer Pflanze mit den Wurzeln nach oben für einen, der vor dem Ende steht.

Ein Wappenschild zeigt einen Pfeil, an dem sich links ein Drache, rechts ein Löwe aufrichtet,

dabei steht: »Prudentia — fortezza« <Nr. 692L Nr. 694 zeigt einen Mann, der einem Vogel die Freiheit

gibt, während von oben schon ein Raubvogel stößt, der Sinn ist: »Corta libertä«, und Nr, 696 ver^

sinnbildlicht das Motto »Per non disobbidire« durch einen Hund, der eine Schlange angreift. Bei einem

Baumstumpf, dem ein frisches Reis entsprießt <Nr. 697>, steht: »Albero tagliato ehe rimette — ancora

spero« und darunter neben der Zeichnung eines Raubvogels: »Falcon — tempo.« Alle diese Beispiele,

die sich noch vermehren ließen, haben also mit der eigentlichen Hieroglyphik der Renaissance nicht

Abb. 21. Lionardo da Vinci, Emblematische Zeichnung, Windsor. — Nach J. P. Richter,

The Hterary works of Leonardo da Vinci.

unmittelbar zu tun, gehören vielmehr zu der später zu besprechenden Gruppe der Emblematik und

Impresen oder sogar der Wortspiele und Bilderrätsel. Ein reines Wortspiel liegt z. B. vor, wenn

Lionardo <Tafel LIX bzw. Nr. 676 des Textes> in einer Allegorie auf Freude und Schmerz den

letzteren Fußangeln ausstreuen läßt, weil er dem Menschen Ungemach <Tribolatione> bereitet,- die Fuß-

angel aber heißt auf italienisch tribolo! Daß der für die Ausstattung höfischer Feste und Turniere

vielfach herangezogene Künstler auch sinnvolle Schilde und Helmzierden für Lodovico il Moro schuf

<Nr. Ö73>, weist auf den Zusammenhang mit der Heraldik hin und zeigt, wie diese Ausdrucksformen

einem großen, gemeinsamen Ideenkreis angehören, auch wenn sie nicht direkt als Hieroglyphik zu be^

zeichnen sind. —

Wirkliche, zeichnerisch ausgeführte und ausdrücklich als solche bezeichnete Hieroglyphen finden

sich dagegen in einem oberitalienischen Druckwerk, das später in Deutschland von Einfluß gewesen

ist, in der italienischen Vitruvausgabe von Cesare Cesariano, dem Vollender des Mailänder Domes,

32