BIBLIOGRAPHISCH-KRITISCHER NACHTRAG

57

S. 446. Die Veröffentlichung der Mosaiken der Demetriuskirche durch das russische archäologische Institut in

Konstantinopel hat infolge des Brandschadens, durch den sie im Jahre 1917 teilweise zerstört und fastgänzlich ent-

färbt worden sind, die Bedeutung eines Rettungswerkes gewonnen. Die neuen Aquarellaufnahmen bei Ch. Diehl,

Saladin et Le Tourneau, Les Mon. de Salonique 1918, Mon. de l’art byz. IV, können daher keinen erheblichen Nutzen

mehr bringen. Den wichtigsten Beitrag zur Erklärung der Darstellungen bietet N.Kondakow, Ikonographie der Gottes-

mutter, 1914 (russisch), I, S. 345ff., wo auch die Frage der Zeitbestimmung zugunsten des VII. Jahrh. entschieden

ist. Der Bildtypus der Gottesmutter (Abb. 380) wird von ihm zur Ikone der Chalkopratia in Beziehung gesetzt.

S. 448. Die überraschende Entdeckung dekorativer Mosaikgemälde in den Säulenhallen des Hofes der

großen Ommajadenmoschee von Damaskus (s. Bern, zu S. 208 f.) im Jahre 1928 durch das dortige französische

Institut hat die Nachrichten arabischer Schriftsteller von ihrer Ausschmückung durch den Kalifen Walid vollauf

bestätigt. Die Darstellungen bestehen aus phantastischen Bildarchitekturen (bzw. Stadtbildern) und verschieden-

artigen stilisierten Bäumen in streng symmetrischem Aufbau und sind als spätere Ausläufer alexandrinischer

(bzw. altbyzantinischer) Gartenlandschaften und Idealbauten (vgl. Bern, zu S. 316f. u. Abb. 307 u. 309) nicht

zu verkennen. Nähere Angaben enthalten die Berichte von E. Kühnei, Cicerone 1929, S. 633ff., und S. Casson,

The Burlington Mag. 1931, p. 180f., sowie der einschlägige Abschnitt bei K. Creswell, a. a. O. I, p. 151 ff.

(M. v. Berchem) u. E. de Lorey, Mon, Piot 1930, p. u. Syria 1931, p. 326ss.

IV. Die byzantinische Baukunst des Mittelalters und der Neuzeit.

S. 451 ff. Die im Weltkriege fast vernichtete Koimesiskirche von Nicäa hat vor Ausbruch desselben glück-

licherweise durch das russische archäologische Institut in Konstantinopel eine nochmalige gründliche Aufnahme

erfahren. Dabei konnte festgestellt werden, daß die Seitenmauern und demzufolge auch die Gewölbe der Neben-

schiffe schon in byzantinischer Zeit erneuert worden waren und daß diese ursprünglich Emporen trugen, die

jedoch ebensowenig wie die erhaltene Westempore eingewölbt gewesen zu sein scheinen. Die Frage der Ent-

stehungszeit des Baues hat sich dadurch und durch den Nachweis, daß auch der Mosaikschmuck des Altarraumes

größtenteils, aber wohl mit Ausnahme der Weihinschrift und des Goldgrundes der Apsis, erneuert ist, verschoben

und sehr verwickelt. Auch die Bereicherung der literarischen Zeugnisse hat nur so weit ein unanfechtbares

Ergebnis gebracht, als der Bestand des Klosters des Hyakinthos und damit auch der Kirche durch die Unter-

schrift eines Abtes desselben in den Akten des II. Nicänum als terminus ante quem um 788 n. Chr. gesichert

ist. In das VIII. Jahrh. weist anscheinend auch die zweifellos mit der Stiftung gleichzeitige (aber nicht in situ

erhaltene) Monogramminschrift des Gründers, während dessen Monogramme an den Zwischenpfeilern und über

dem inneren Hauptportal erst aus späterer Zeit herrühren können. Auch die Unregelmäßigkeit des Knppel-

quadrats und vor allem die Verückung der Eingänge zu den Nebenräumen des Bema aus der Achse der Neben-

schiffe weist auf einen Umbau hin, bei dem die Tragepfeiler der Kuppel an den Außenseiten verstärkt und die

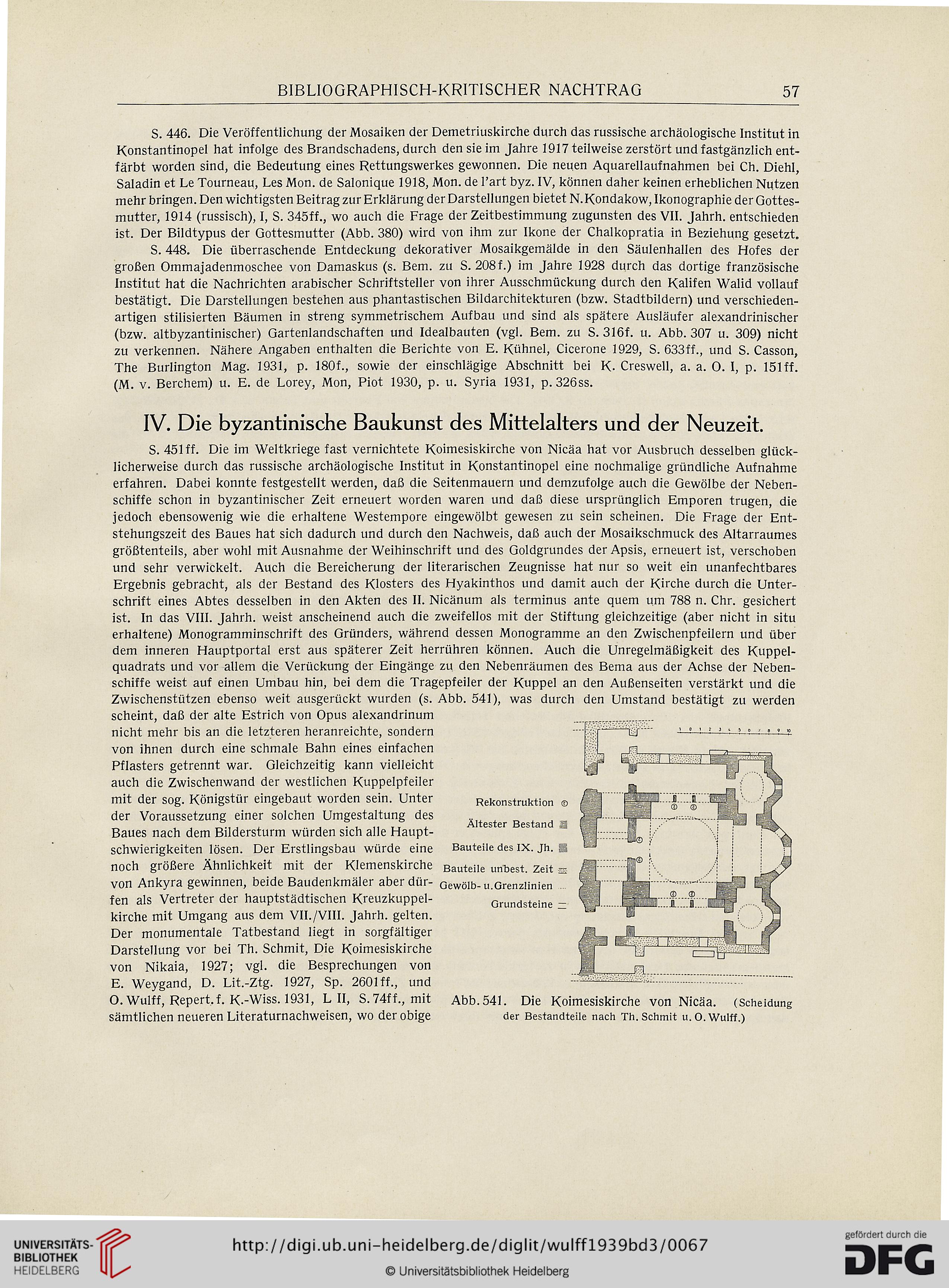

Zwischenstützen ebenso weit ausgerückt wurden (s. Abb. 541), was durch den Umstand bestätigt zu werden

scheint, daß der alte Estrich von Opus alexandrinum

nicht mehr bis an die letzteren heranreichte, sondern

von ihnen durch eine schmale Bahn eines einfachen

Pflasters getrennt war. Gleichzeitig kann vielleicht

auch die Zwischenwand der westlichen Kuppelpfeiler

mit der sog. Königstür eingebaut worden sein. Unter

der Voraussetzung einer solchen Umgestaltung des

Baues nach dem Bildersturm würden sich alle Haupt-

schwierigkeiten lösen. Der Erstlingsbau würde eine

noch größere Ähnlichkeit mit der Klemenskirche

von Ankyra gewinnen, beide Baudenkmäler aberdür- GeWöib-u.Grenzlinien

fen als Vertreter der hauptstädtischen Kreuzkuppel-

kirche mit Umgang aus dem VII./VIII. Jahrh. gelten.

Der monumentale Tatbestand liegt in sorgfältiger

Darstellung vor bei Th. Schmit, Die Koimesiskirche

von Nikaia, 1927; vgl. die Besprechungen von

E. Weygand, D. Lit.-Ztg. 1927, Sp. 2601 ff., und

O. Wulff, Repert.f. K.-Wiss. 1931, L II, S.74ff., mit Abb. 541. Die Koimesiskirche von Nicäa. (Scheidung

sämtlichen neueren Literaturnachweisen, wo der obige der Bestandteile nach Th. schmit u.o. Wulff.)

Rekonstruktion ©

Ältester Bestand H

Bauteile des IX. Jh. ÜI

Bauteile unbest. Zeit m

Grundsteine —

57

S. 446. Die Veröffentlichung der Mosaiken der Demetriuskirche durch das russische archäologische Institut in

Konstantinopel hat infolge des Brandschadens, durch den sie im Jahre 1917 teilweise zerstört und fastgänzlich ent-

färbt worden sind, die Bedeutung eines Rettungswerkes gewonnen. Die neuen Aquarellaufnahmen bei Ch. Diehl,

Saladin et Le Tourneau, Les Mon. de Salonique 1918, Mon. de l’art byz. IV, können daher keinen erheblichen Nutzen

mehr bringen. Den wichtigsten Beitrag zur Erklärung der Darstellungen bietet N.Kondakow, Ikonographie der Gottes-

mutter, 1914 (russisch), I, S. 345ff., wo auch die Frage der Zeitbestimmung zugunsten des VII. Jahrh. entschieden

ist. Der Bildtypus der Gottesmutter (Abb. 380) wird von ihm zur Ikone der Chalkopratia in Beziehung gesetzt.

S. 448. Die überraschende Entdeckung dekorativer Mosaikgemälde in den Säulenhallen des Hofes der

großen Ommajadenmoschee von Damaskus (s. Bern, zu S. 208 f.) im Jahre 1928 durch das dortige französische

Institut hat die Nachrichten arabischer Schriftsteller von ihrer Ausschmückung durch den Kalifen Walid vollauf

bestätigt. Die Darstellungen bestehen aus phantastischen Bildarchitekturen (bzw. Stadtbildern) und verschieden-

artigen stilisierten Bäumen in streng symmetrischem Aufbau und sind als spätere Ausläufer alexandrinischer

(bzw. altbyzantinischer) Gartenlandschaften und Idealbauten (vgl. Bern, zu S. 316f. u. Abb. 307 u. 309) nicht

zu verkennen. Nähere Angaben enthalten die Berichte von E. Kühnei, Cicerone 1929, S. 633ff., und S. Casson,

The Burlington Mag. 1931, p. 180f., sowie der einschlägige Abschnitt bei K. Creswell, a. a. O. I, p. 151 ff.

(M. v. Berchem) u. E. de Lorey, Mon, Piot 1930, p. u. Syria 1931, p. 326ss.

IV. Die byzantinische Baukunst des Mittelalters und der Neuzeit.

S. 451 ff. Die im Weltkriege fast vernichtete Koimesiskirche von Nicäa hat vor Ausbruch desselben glück-

licherweise durch das russische archäologische Institut in Konstantinopel eine nochmalige gründliche Aufnahme

erfahren. Dabei konnte festgestellt werden, daß die Seitenmauern und demzufolge auch die Gewölbe der Neben-

schiffe schon in byzantinischer Zeit erneuert worden waren und daß diese ursprünglich Emporen trugen, die

jedoch ebensowenig wie die erhaltene Westempore eingewölbt gewesen zu sein scheinen. Die Frage der Ent-

stehungszeit des Baues hat sich dadurch und durch den Nachweis, daß auch der Mosaikschmuck des Altarraumes

größtenteils, aber wohl mit Ausnahme der Weihinschrift und des Goldgrundes der Apsis, erneuert ist, verschoben

und sehr verwickelt. Auch die Bereicherung der literarischen Zeugnisse hat nur so weit ein unanfechtbares

Ergebnis gebracht, als der Bestand des Klosters des Hyakinthos und damit auch der Kirche durch die Unter-

schrift eines Abtes desselben in den Akten des II. Nicänum als terminus ante quem um 788 n. Chr. gesichert

ist. In das VIII. Jahrh. weist anscheinend auch die zweifellos mit der Stiftung gleichzeitige (aber nicht in situ

erhaltene) Monogramminschrift des Gründers, während dessen Monogramme an den Zwischenpfeilern und über

dem inneren Hauptportal erst aus späterer Zeit herrühren können. Auch die Unregelmäßigkeit des Knppel-

quadrats und vor allem die Verückung der Eingänge zu den Nebenräumen des Bema aus der Achse der Neben-

schiffe weist auf einen Umbau hin, bei dem die Tragepfeiler der Kuppel an den Außenseiten verstärkt und die

Zwischenstützen ebenso weit ausgerückt wurden (s. Abb. 541), was durch den Umstand bestätigt zu werden

scheint, daß der alte Estrich von Opus alexandrinum

nicht mehr bis an die letzteren heranreichte, sondern

von ihnen durch eine schmale Bahn eines einfachen

Pflasters getrennt war. Gleichzeitig kann vielleicht

auch die Zwischenwand der westlichen Kuppelpfeiler

mit der sog. Königstür eingebaut worden sein. Unter

der Voraussetzung einer solchen Umgestaltung des

Baues nach dem Bildersturm würden sich alle Haupt-

schwierigkeiten lösen. Der Erstlingsbau würde eine

noch größere Ähnlichkeit mit der Klemenskirche

von Ankyra gewinnen, beide Baudenkmäler aberdür- GeWöib-u.Grenzlinien

fen als Vertreter der hauptstädtischen Kreuzkuppel-

kirche mit Umgang aus dem VII./VIII. Jahrh. gelten.

Der monumentale Tatbestand liegt in sorgfältiger

Darstellung vor bei Th. Schmit, Die Koimesiskirche

von Nikaia, 1927; vgl. die Besprechungen von

E. Weygand, D. Lit.-Ztg. 1927, Sp. 2601 ff., und

O. Wulff, Repert.f. K.-Wiss. 1931, L II, S.74ff., mit Abb. 541. Die Koimesiskirche von Nicäa. (Scheidung

sämtlichen neueren Literaturnachweisen, wo der obige der Bestandteile nach Th. schmit u.o. Wulff.)

Rekonstruktion ©

Ältester Bestand H

Bauteile des IX. Jh. ÜI

Bauteile unbest. Zeit m

Grundsteine —