BIBLIOGRAPHISCH-KRITISCHER NACHTRAG

83

sance erst um 1500 in Poganowo breiteren Eingang, um in der Folge durch die

spätere Stilrichtung der Athoskunst verdrängt zu werden. Einen Gesamtüber-

blick über die Malerei auf der Balkanhalbinsel gibt Diehl, Manuel d’art byz.211,

p.818ss. Für Serbien und Bulgarien vgl. die Hinweise in Bern, zu S.587f. sowie für

Ljuboten u. Pec Petkovic, Nachr. d. bulg. archäol. Inst. 1926/27, und für Lessnowo

N. Okunew, L’art byz.chez les Slaves I, p. 222ss., und für Poganowo A. ProtiC,

ebenda p. 92ss. u. La Rev. bulg. 1930, p. 143ss.; ferner TatiC u. Mirkowic,

Marko-Monastir 1925; für Rumänien Jorga et Bals, L’art Roumain, 1922, und

für Curtea d’ArgeS Tafrali, Mon. et Mem. Fond. Piot 1918/19, p. 113 u. 122ss.

sowie J. Stefanescu, L’evolution de la peint. rel. en Bucovine et en Moldavie, 1928,

Orient et Byzance VI. Die Frage des orientalischen Einflusses auf die Malerei der

Balkanländer erörtert A. Grabar, Publ. de la Faculte des Lettres de l’Univer-

sitd Strasbourg, 1928, fase. 43; vgl. die Besprechung von Iw-rrip!ou,’EireTr|pic; twv

ßuZ. ffiroubwv 1929, a. 399 ktA. Weitere Hinweise gibt der Bericht von

Kr. Miatev, Byzantion 1929/30, p. 527ss. u. Talbot Rice, a. a. O. p. lOOff.

S. 600f. Die Geschichte der byzantinischen Zierkünste hat ihre ein-

gehende Bearbeitung auf Grund der Schriftquellen gefunden durch J. Ebersolt,

Les arts somptuaires de Byzance, 1923; vgl. meine Besprechung Byzant.

Zeitschr. 1927, S. 145. Eine Gruppe byzantinischer Seidengewebe mit pseudo-

kufischen Schriftzeichen wurden als Erzeugnisse einer helladischen Schule er-

wiesen durch E. Weigand, Actes du IIIe Congres d’Ft. byz. 1932, p. 222s

(u. Gedächtnisschr.f. Lambros). Einen reichhaltigen Überblick gibt W. Zaloziecky,

Das byzant. Kunstgewerbe d. mittelalt. Periode, 1933, Gesch. d. Kunstgewerbes,

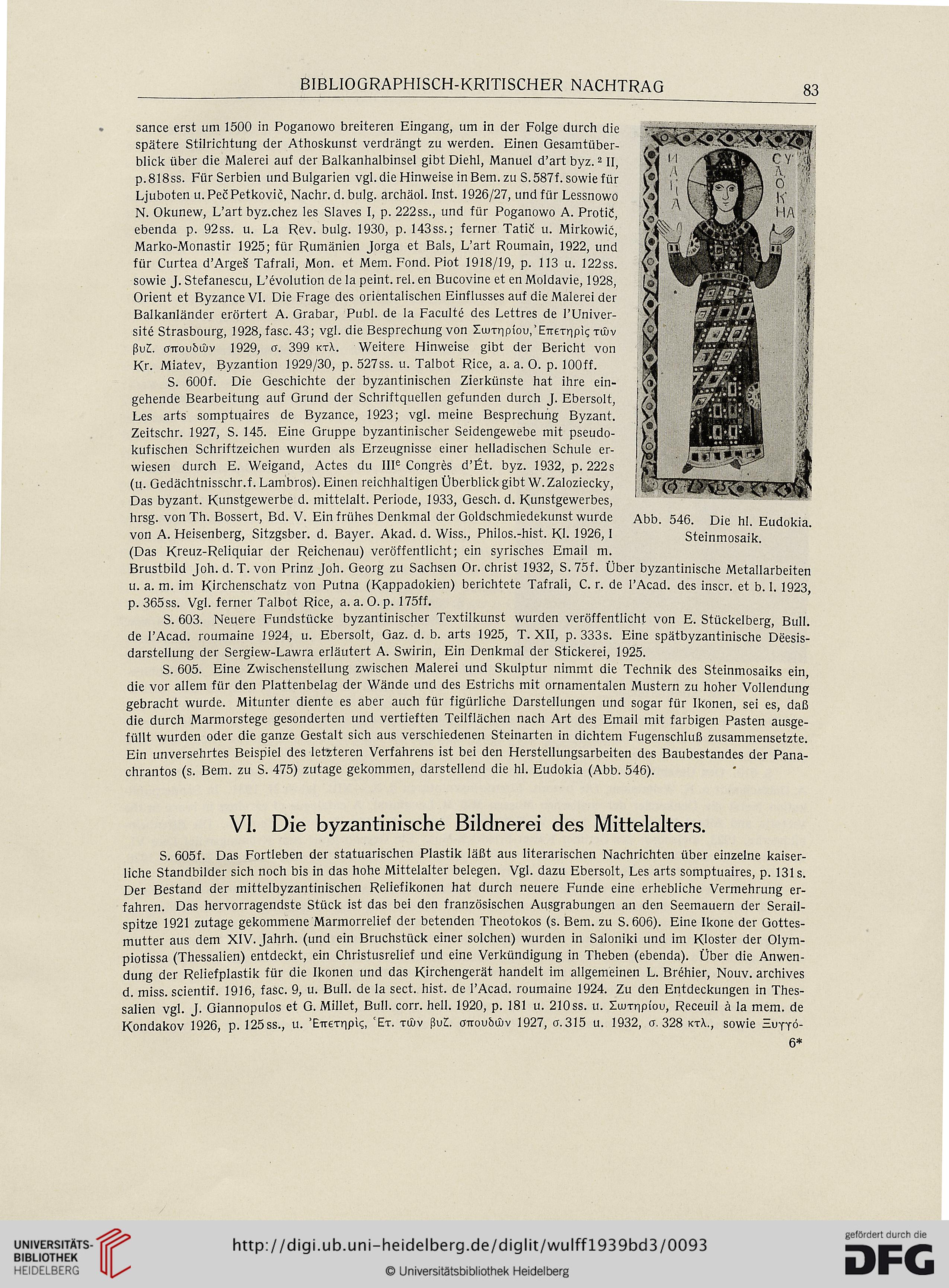

hrsg. von Th. Bossert, Bd. V. Ein frühes Denkmal der Goldschmiedekunst wurde Abb. 546. Diehl Eudokia

von A. Heisenberg, Sitzgsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Kl. 1926,1 Steinmosaik

(Das Kreuz-Reliquiar der Reichenau) veröffentlicht; ein syrisches Email m.

Brustbild Joh. d.T. von Prinz Joh. Georg zu Sachsen Or. Christ 1932, S.75f. Über byzantinische Metallarbeiten

u. a. m. im Kirchenschatz von Putna (Kappadokien) berichtete Tafrali, C. r. de l’Acad. des inscr. et b. 1. 1923

p. 365ss. Vgl. ferner Talbot Rice, a. a. 0. p. 175ff.

S. 603. Neuere Fundstücke byzantinischer Textilkunst wurden veröffentlicht von E. Stückelberg, Bull,

de TAcad. roumaine 1924, u. Ebersolt, Gaz. d. b. arts 1925, T. XII, p. 333s. Eine spätbyzantinische Deesis-

darstellung der Sergiew-Lawra erläutert A. Swirin, Ein Denkmal der Stickerei, 1925.

S. 605. Eine Zwischenstellung zwischen Malerei und Skulptur nimmt die Technik des Steinmosaiks ein

die vor allem für den Plattenbelag der Wände und des Estrichs mit ornamentalen Mustern zu hoher Vollendung

gebracht wurde. Mitunter diente es aber auch für figürliche Darstellungen und sogar für Ikonen, sei es, daß

die durch Marmorstege gesonderten und vertieften Teilflächen nach Art des Email mit farbigen Pasten ausge-

füllt wurden oder die ganze Gestalt sich aus verschiedenen Steinarten in dichtem Fugenschluß zusammensetzte.

Ein unversehrtes Beispiel des letzteren Verfahrens ist bei den Herstellungsarbeiten des Baubestandes der Pana-

chrantos (s. Bern, zu S. 475) zutage gekommen, darstellend die hl. Eudokia (Abb. 546).

VI. Die byzantinische Bildnerei des Mittelalters.

S. 605f. Das Fortleben der statuarischen Plastik läßt aus literarischen Nachrichten über einzelne kaiser-

liche Standbilder sich noch bis in das hohe Mittelalter belegen. Vgl. dazu Ebersolt, Les arts somptuaires, p. 131 s.

Der Bestand der mittelbyzantinischen Reliefikonen hat durch neuere Funde eine erhebliche Vermehrung er-

fahren. Das hervorragendste Stück ist das bei den französischen Ausgrabungen an den Seemauern der Serail-

spitze 1921 zutage gekommene Marmorrelief der betenden Theotokos (s. Bern, zu S. 606). Eine Ikone der Gottes-

mutter aus dem XIV. Jahrh. (und ein Bruchstück einer solchen) wurden in Saloniki und im Kloster der Olym-

piotissa (Thessalien) entdeckt, ein Christusrelief und eine Verkündigung in Theben (ebenda). Über die Anwen-

dung der Reliefplastik für die Ikonen und das Kirchengerät handelt im allgemeinen L. BnShier, Nouv. archives

d. miss, scientif. 1916, fase. 9, u. Bull, de la sect. hist, de l’Acad. roumaine 1924. Zu den Entdeckungen in Thes-

salien vgl. J. Giannopulos et G. Millet, Bull. corr. hell. 1920, p. 181 u. 210ss. u. luiTqplou, Receuil ä la mem. de

Kondakov 1926, p. 125ss., u. ’EireTqpi?, 'Et. tüjv ßuZ. cnrou&iuv 1927, a.315 u. 1932, ff. 328 kt\., sowie Eurrö-

6*

83

sance erst um 1500 in Poganowo breiteren Eingang, um in der Folge durch die

spätere Stilrichtung der Athoskunst verdrängt zu werden. Einen Gesamtüber-

blick über die Malerei auf der Balkanhalbinsel gibt Diehl, Manuel d’art byz.211,

p.818ss. Für Serbien und Bulgarien vgl. die Hinweise in Bern, zu S.587f. sowie für

Ljuboten u. Pec Petkovic, Nachr. d. bulg. archäol. Inst. 1926/27, und für Lessnowo

N. Okunew, L’art byz.chez les Slaves I, p. 222ss., und für Poganowo A. ProtiC,

ebenda p. 92ss. u. La Rev. bulg. 1930, p. 143ss.; ferner TatiC u. Mirkowic,

Marko-Monastir 1925; für Rumänien Jorga et Bals, L’art Roumain, 1922, und

für Curtea d’ArgeS Tafrali, Mon. et Mem. Fond. Piot 1918/19, p. 113 u. 122ss.

sowie J. Stefanescu, L’evolution de la peint. rel. en Bucovine et en Moldavie, 1928,

Orient et Byzance VI. Die Frage des orientalischen Einflusses auf die Malerei der

Balkanländer erörtert A. Grabar, Publ. de la Faculte des Lettres de l’Univer-

sitd Strasbourg, 1928, fase. 43; vgl. die Besprechung von Iw-rrip!ou,’EireTr|pic; twv

ßuZ. ffiroubwv 1929, a. 399 ktA. Weitere Hinweise gibt der Bericht von

Kr. Miatev, Byzantion 1929/30, p. 527ss. u. Talbot Rice, a. a. O. p. lOOff.

S. 600f. Die Geschichte der byzantinischen Zierkünste hat ihre ein-

gehende Bearbeitung auf Grund der Schriftquellen gefunden durch J. Ebersolt,

Les arts somptuaires de Byzance, 1923; vgl. meine Besprechung Byzant.

Zeitschr. 1927, S. 145. Eine Gruppe byzantinischer Seidengewebe mit pseudo-

kufischen Schriftzeichen wurden als Erzeugnisse einer helladischen Schule er-

wiesen durch E. Weigand, Actes du IIIe Congres d’Ft. byz. 1932, p. 222s

(u. Gedächtnisschr.f. Lambros). Einen reichhaltigen Überblick gibt W. Zaloziecky,

Das byzant. Kunstgewerbe d. mittelalt. Periode, 1933, Gesch. d. Kunstgewerbes,

hrsg. von Th. Bossert, Bd. V. Ein frühes Denkmal der Goldschmiedekunst wurde Abb. 546. Diehl Eudokia

von A. Heisenberg, Sitzgsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Kl. 1926,1 Steinmosaik

(Das Kreuz-Reliquiar der Reichenau) veröffentlicht; ein syrisches Email m.

Brustbild Joh. d.T. von Prinz Joh. Georg zu Sachsen Or. Christ 1932, S.75f. Über byzantinische Metallarbeiten

u. a. m. im Kirchenschatz von Putna (Kappadokien) berichtete Tafrali, C. r. de l’Acad. des inscr. et b. 1. 1923

p. 365ss. Vgl. ferner Talbot Rice, a. a. 0. p. 175ff.

S. 603. Neuere Fundstücke byzantinischer Textilkunst wurden veröffentlicht von E. Stückelberg, Bull,

de TAcad. roumaine 1924, u. Ebersolt, Gaz. d. b. arts 1925, T. XII, p. 333s. Eine spätbyzantinische Deesis-

darstellung der Sergiew-Lawra erläutert A. Swirin, Ein Denkmal der Stickerei, 1925.

S. 605. Eine Zwischenstellung zwischen Malerei und Skulptur nimmt die Technik des Steinmosaiks ein

die vor allem für den Plattenbelag der Wände und des Estrichs mit ornamentalen Mustern zu hoher Vollendung

gebracht wurde. Mitunter diente es aber auch für figürliche Darstellungen und sogar für Ikonen, sei es, daß

die durch Marmorstege gesonderten und vertieften Teilflächen nach Art des Email mit farbigen Pasten ausge-

füllt wurden oder die ganze Gestalt sich aus verschiedenen Steinarten in dichtem Fugenschluß zusammensetzte.

Ein unversehrtes Beispiel des letzteren Verfahrens ist bei den Herstellungsarbeiten des Baubestandes der Pana-

chrantos (s. Bern, zu S. 475) zutage gekommen, darstellend die hl. Eudokia (Abb. 546).

VI. Die byzantinische Bildnerei des Mittelalters.

S. 605f. Das Fortleben der statuarischen Plastik läßt aus literarischen Nachrichten über einzelne kaiser-

liche Standbilder sich noch bis in das hohe Mittelalter belegen. Vgl. dazu Ebersolt, Les arts somptuaires, p. 131 s.

Der Bestand der mittelbyzantinischen Reliefikonen hat durch neuere Funde eine erhebliche Vermehrung er-

fahren. Das hervorragendste Stück ist das bei den französischen Ausgrabungen an den Seemauern der Serail-

spitze 1921 zutage gekommene Marmorrelief der betenden Theotokos (s. Bern, zu S. 606). Eine Ikone der Gottes-

mutter aus dem XIV. Jahrh. (und ein Bruchstück einer solchen) wurden in Saloniki und im Kloster der Olym-

piotissa (Thessalien) entdeckt, ein Christusrelief und eine Verkündigung in Theben (ebenda). Über die Anwen-

dung der Reliefplastik für die Ikonen und das Kirchengerät handelt im allgemeinen L. BnShier, Nouv. archives

d. miss, scientif. 1916, fase. 9, u. Bull, de la sect. hist, de l’Acad. roumaine 1924. Zu den Entdeckungen in Thes-

salien vgl. J. Giannopulos et G. Millet, Bull. corr. hell. 1920, p. 181 u. 210ss. u. luiTqplou, Receuil ä la mem. de

Kondakov 1926, p. 125ss., u. ’EireTqpi?, 'Et. tüjv ßuZ. cnrou&iuv 1927, a.315 u. 1932, ff. 328 kt\., sowie Eurrö-

6*