BIBLIOGRAPHISCH-KRITISCHER NACHTRAG

67

S. 500. Die Trapeza und Zisterne der Nea Moni von Chios sind genau aufgenommen bei Orlandos,

a. a. O., pl. 28—30; Das Kloster der Eiicoaupoiviffffa im Pangeion von nomxraboTrouAoi;, 'Errexripiq t. ßuZ. a-itouuujv

1928, ff. 5.

S. 501. Durch die französischen Ausgrabungen in den Jahren 1919/20 erfuhren die Seemauern an der Süd-

seite des Serail im Manganenviertel eine genauere Aufnahme. Vgl. darüber Diehl, C. r. de l’Acad. des inscr. et

b. 1. 1922, p. 198ss., u. Demangel, ebenda 1923, p. 241 sss., sowie Wulzinger, a. a. O., S. 26f.

S. 502. Über die neueren Untersuchungen und Aufnahmen im Gelände des großen Kaiserpalastes vgl. die

Nachweise in Bern, zu Teil I, S. 262f.

S. 503. Das Tektur Serai ist neuerdings wiederum für den Palast Konstantins VII. in Anspruch genommen

worden durch K. Wulzinger, a. a. 0., S. 65ff. Indessen verkannte der Forscher, daß die Südwand desselben

zum Teil auf der erst von Manuel Komnenos erbauten Festungsmauer des Blachernenviertels ruht. Überdies

findet die malerische Musterung der Fassade in gemischter Bautechnik im X. Jahrh. kein Vergleichsbeispiel,

dagegen ist sie für das Zeitalter der Paläologen bezeichnend und wahrscheinlich bulgarischen Ursprungs. Gleich-

wohl scheinen spätere Änderungen stattgefunden zu haben, denen der dreistufige Grebel entstammt. Vgl. die

Besprechung von Brunow, Krit. Ber. 1929, S. 133 u. 143f., u. Bull. del’Inst. archeol. bulg. 1929, p.'224 (in deutscher

Zusammenfassung). Über den Palast des Despoten in Mistra vgl. die Beobachtungen von Adamantiu, Jahrb. d. d.

archäol. Inst. 1930; Archäol. Anz., Sp. 114.

S. 504. Ein ähnliches figuriertes Kapitell von flauerer Formengebung unbestimmter Entstehungszeit aus

Eximarmara veröffentlichte K. Lehmann-Hartleben, Byzant.-neugriech. Jahrbb. 1922, S. 115, Abb. 9.

S. 506f. Der Denkmälerbestand byzantinischer Schrankenplatten aus dem frühen und hohen Mittel-

alter hat eine ansehnliche Vermehrung durch eine Anzahl in der Arab-djami in Konstantinopel be-

wahrter Stücke gefunden, die J. Ebersolt, Mission archeol. ä Constantinople 1921, p. 38ss., veröffentlichte.

Eine Brüstungsplatte mit Achterschleife und Bandgeflecht aus dem hohen und Würfelkapitelle von ge-

schweifter Grundform mit flachen Akanthuspalmetten des späteren Mittelalters vom Bosporus und aus

Rhodos wurden von Lehmann-Hartleben, a. a. O., S. 108, Abb. 4 u. S. 116f., Abb. 10 u. 11, aufgenommen.

S. 508. Die Entwicklung des Kritischen Schriftornaments behandelt T. Iwrppiou, FTpcucr. t. xprcmav.

äpxaioA. ‘Er. 1934. S. 57 ktA.

V. Die byzantinische Malerei

des Mittelalters.

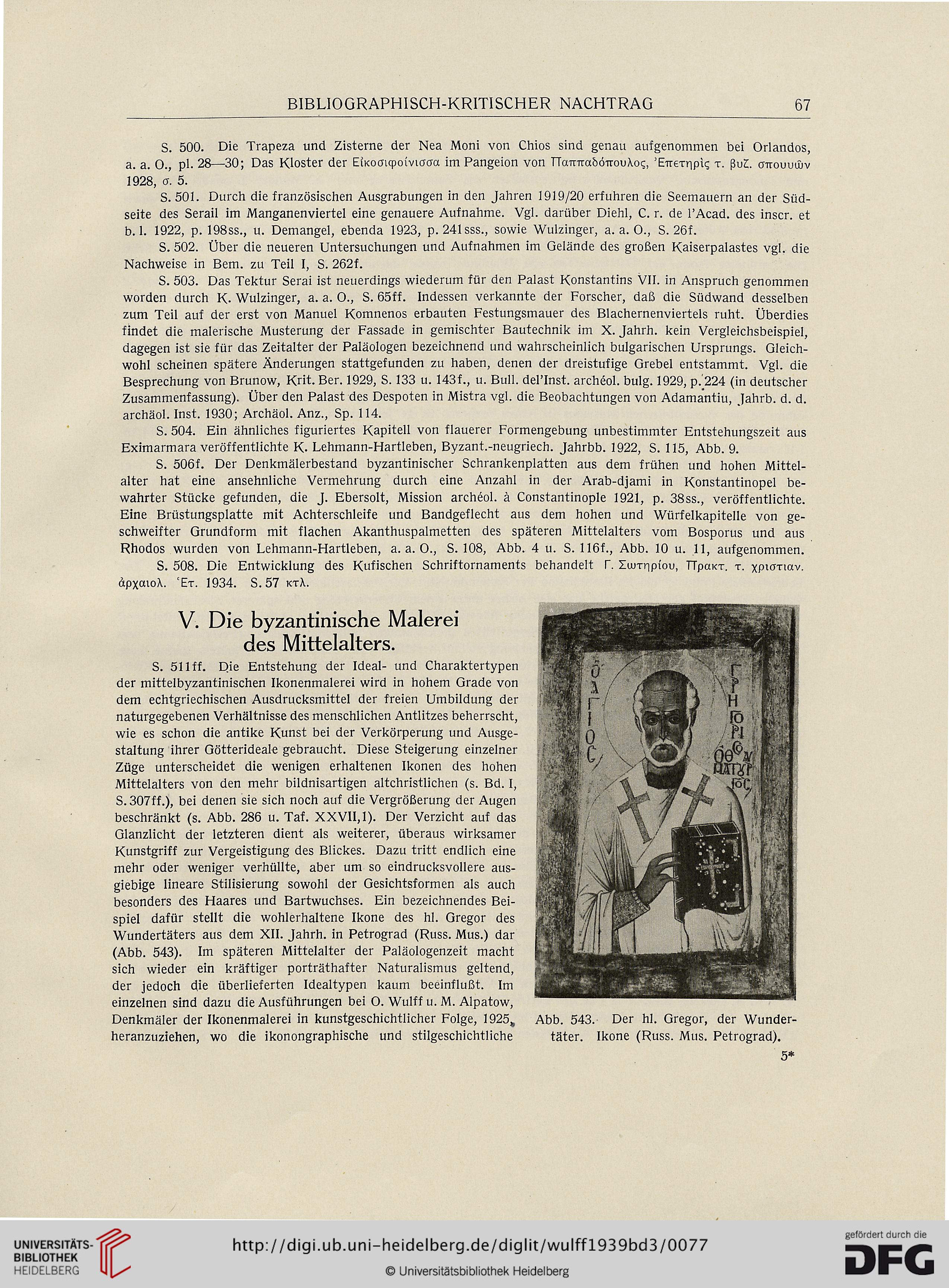

S. 511 ff. Die Entstehung der Ideal- und Charaktertypen

der mittelbyzantinischen Ikonenmalerei wird in hohem Grade von

dem echtgriechischen Ausdrucksmittel der freien Umbildung der

naturgegebenen Verhältnisse des menschlichen Antlitzes beherrscht,

wie es schon die antike Kunst bei der Verkörperung und Ausge-

staltung ihrer Götterideale gebraucht. Diese Steigerung einzelner

Züge unterscheidet die wenigen erhaltenen Ikonen des hohen

Mittelalters von den mehr bildnisartigen altchristlichen (s. Bd. I,

S.307ff.), bei denen sie sich noch auf die Vergrößerung der Augen

beschränkt (s. Abb. 286 u. Taf. XXVII,1). Der Verzicht auf das

Glanzlicht der letzteren dient als weiterer, überaus wirksamer

Kunstgriff zur Vergeistigung des Blickes. Dazu tritt endlich eine

mehr oder weniger verhüllte, aber um so eindrucksvollere aus-

giebige lineare Stilisierung sowohl der Gesichtsformen als auch

besonders des Haares und Bartwuchses. Ein bezeichnendes Bei-

spiel dafür stellt die wohlerhaltene Ikone des hl. Gregor des

Wundertäters aus dem XII. Jahrh. in Petrograd (Russ. Mus.) dar

(Abb. 543). Im späteren Mittelalter der Paläologenzeit macht

sich wieder ein kräftiger porträthafter Naturalismus geltend,

der jedoch die überlieferten Idealtypen kaum beeinflußt. Im

einzelnen sind dazu die Ausführungen bei O. Wulff u. M. Alpatow,

Denkmäler der Ikonenmalerei in kunstgeschichtlicher Folge, 1925, Abb. 543. Der hl. Gregor, der Wunder-

heranzuziehen, wo die ikonongraphische und stilgeschichtliche täter. Ikone (Russ. Mus. Petrograd).

5*

67

S. 500. Die Trapeza und Zisterne der Nea Moni von Chios sind genau aufgenommen bei Orlandos,

a. a. O., pl. 28—30; Das Kloster der Eiicoaupoiviffffa im Pangeion von nomxraboTrouAoi;, 'Errexripiq t. ßuZ. a-itouuujv

1928, ff. 5.

S. 501. Durch die französischen Ausgrabungen in den Jahren 1919/20 erfuhren die Seemauern an der Süd-

seite des Serail im Manganenviertel eine genauere Aufnahme. Vgl. darüber Diehl, C. r. de l’Acad. des inscr. et

b. 1. 1922, p. 198ss., u. Demangel, ebenda 1923, p. 241 sss., sowie Wulzinger, a. a. O., S. 26f.

S. 502. Über die neueren Untersuchungen und Aufnahmen im Gelände des großen Kaiserpalastes vgl. die

Nachweise in Bern, zu Teil I, S. 262f.

S. 503. Das Tektur Serai ist neuerdings wiederum für den Palast Konstantins VII. in Anspruch genommen

worden durch K. Wulzinger, a. a. 0., S. 65ff. Indessen verkannte der Forscher, daß die Südwand desselben

zum Teil auf der erst von Manuel Komnenos erbauten Festungsmauer des Blachernenviertels ruht. Überdies

findet die malerische Musterung der Fassade in gemischter Bautechnik im X. Jahrh. kein Vergleichsbeispiel,

dagegen ist sie für das Zeitalter der Paläologen bezeichnend und wahrscheinlich bulgarischen Ursprungs. Gleich-

wohl scheinen spätere Änderungen stattgefunden zu haben, denen der dreistufige Grebel entstammt. Vgl. die

Besprechung von Brunow, Krit. Ber. 1929, S. 133 u. 143f., u. Bull. del’Inst. archeol. bulg. 1929, p.'224 (in deutscher

Zusammenfassung). Über den Palast des Despoten in Mistra vgl. die Beobachtungen von Adamantiu, Jahrb. d. d.

archäol. Inst. 1930; Archäol. Anz., Sp. 114.

S. 504. Ein ähnliches figuriertes Kapitell von flauerer Formengebung unbestimmter Entstehungszeit aus

Eximarmara veröffentlichte K. Lehmann-Hartleben, Byzant.-neugriech. Jahrbb. 1922, S. 115, Abb. 9.

S. 506f. Der Denkmälerbestand byzantinischer Schrankenplatten aus dem frühen und hohen Mittel-

alter hat eine ansehnliche Vermehrung durch eine Anzahl in der Arab-djami in Konstantinopel be-

wahrter Stücke gefunden, die J. Ebersolt, Mission archeol. ä Constantinople 1921, p. 38ss., veröffentlichte.

Eine Brüstungsplatte mit Achterschleife und Bandgeflecht aus dem hohen und Würfelkapitelle von ge-

schweifter Grundform mit flachen Akanthuspalmetten des späteren Mittelalters vom Bosporus und aus

Rhodos wurden von Lehmann-Hartleben, a. a. O., S. 108, Abb. 4 u. S. 116f., Abb. 10 u. 11, aufgenommen.

S. 508. Die Entwicklung des Kritischen Schriftornaments behandelt T. Iwrppiou, FTpcucr. t. xprcmav.

äpxaioA. ‘Er. 1934. S. 57 ktA.

V. Die byzantinische Malerei

des Mittelalters.

S. 511 ff. Die Entstehung der Ideal- und Charaktertypen

der mittelbyzantinischen Ikonenmalerei wird in hohem Grade von

dem echtgriechischen Ausdrucksmittel der freien Umbildung der

naturgegebenen Verhältnisse des menschlichen Antlitzes beherrscht,

wie es schon die antike Kunst bei der Verkörperung und Ausge-

staltung ihrer Götterideale gebraucht. Diese Steigerung einzelner

Züge unterscheidet die wenigen erhaltenen Ikonen des hohen

Mittelalters von den mehr bildnisartigen altchristlichen (s. Bd. I,

S.307ff.), bei denen sie sich noch auf die Vergrößerung der Augen

beschränkt (s. Abb. 286 u. Taf. XXVII,1). Der Verzicht auf das

Glanzlicht der letzteren dient als weiterer, überaus wirksamer

Kunstgriff zur Vergeistigung des Blickes. Dazu tritt endlich eine

mehr oder weniger verhüllte, aber um so eindrucksvollere aus-

giebige lineare Stilisierung sowohl der Gesichtsformen als auch

besonders des Haares und Bartwuchses. Ein bezeichnendes Bei-

spiel dafür stellt die wohlerhaltene Ikone des hl. Gregor des

Wundertäters aus dem XII. Jahrh. in Petrograd (Russ. Mus.) dar

(Abb. 543). Im späteren Mittelalter der Paläologenzeit macht

sich wieder ein kräftiger porträthafter Naturalismus geltend,

der jedoch die überlieferten Idealtypen kaum beeinflußt. Im

einzelnen sind dazu die Ausführungen bei O. Wulff u. M. Alpatow,

Denkmäler der Ikonenmalerei in kunstgeschichtlicher Folge, 1925, Abb. 543. Der hl. Gregor, der Wunder-

heranzuziehen, wo die ikonongraphische und stilgeschichtliche täter. Ikone (Russ. Mus. Petrograd).

5*