Codex Palatinus germanicus 76: Johannes von Tepl – 'Der Ackermann aus Böhmen'

- Volltext-Präsentation

- Johannes von Tepl

- Der "Ackermann aus Böhmen"

- Die Bilder von Ackermann und Tod

- Eine neue Handschrift aus der Werkstatt Ludwig Henfflins

- Literatur

Johannes von Tepl

Johannes von Tepl - benannt nach seinem möglichen Geburtsort in Nordböhmen - wurde wohl gegen 1350 geboren. Spätestens ab 1383 ist er als Notar der Stadt Saaz, seit 1386 auch als Leiter der dortigen Lateinschule belegt. Zu relativem Vermögen gekommen lebt er seit 1411 als Stadtschreiber in Prag. Nach einer schweren Erkrankung 1413 ist er im Jahre 1415 tot. Er hinterläßt wohl fünf Kinder und seine Witwe Clara, die - wenn man den Inhalt des "Ackermanns" biographisch beziehen will - seine zweite Frau gewesen sein muß.

Veranlaßt durch den Tod seiner ersten Frau Margret muß "Der Ackermann aus Böhmen" nach dem 1. August 1400 - ihrem Todestag - entstanden sein. Der Text ist in 16 bzw. 17 sowohl fragmentarischen als auch vollständigen Handschriften überliefert, die hauptsächlich aus dem oberdeutschen Sprachraum stammen. Seine Überlieferung setzt mit der 2. Hälfte des 15. Jarhrhunderts erst spät ein. Der Cod. Pal. germ. 76 ist eine von nur zwei erhaltenen illuminierten Handschriften.

Der Ackermann aus Böhmen

Beim "Ackermann aus Böhmen" handelt es sich um die Wiedergabe eines Streitgesprächs zwischen einem Mann, dessen Frau gerade gestorben ist und der sich selbst als Ackermann bezeichnet, und dem Tod, der von jenem Mann verklagt wird. In 32 Kapiteln geht die Argumentation zwischen Kläger und Angeklagtem hin und her. Am Ende, im 33. Kapitel, spricht Gott das Urteil, indem er den Menschen seiner Sterblichkeit gemahnt und den Tod daran erinnert, daß der seine Macht wiederum nur von Gott zu Lehen hat empfangen. Das letzte Kapitel umfaßt ein umfangreiches Fürbittgebet, mit dem der Text endet. Es ist umstritten, ob es sich bei dem Text um die Verarbeitung von selbst Erlebtem oder lediglich um eine Stilübung handelt.

Die Bilder von Ackermann und Tod

Im Cod. Pal. germ. 76 sind 35 kolorierte Federzeichnungen den Kapiteln jeweils vorangestellt (eine zusätzliche Illustration innerhalb des 34. Kapitels). Dabei stehen sich immer der klagende Ackermann und der angeklagte Tod gegenüber, wobei sie von Bild zu Bild jeweils die Seite wechseln. Der Ackermann wird durch diverse landwirtschaftliche Gerätschaften und durch seine Kleidung als Bauer gekennzeichnet, während der Tod jeweils als Knochenmann dargestellt ist. Die Szenen sind ca. zur Hälfte vor farbigem Hintergrund, vielleicht einem Innenraum, gestellt, während sich die andere Hälfte in freier Landschaft abspielt. Die Personen scheinen hierbei "schablonenartig" vervielfältigt worden zu sein, so daß sich die jeweiligen Varianten (Tod rechts/Ackermann links bzw. Ackermann rechts/Tod links) nur durch die unterschiedliche Ausstattung der Figuren und den wechselnden Hintergrund unterscheiden. Die zu erkennende unterschiedliche Ausarbeitung der Miniaturen läßt vermuten, daß zwei Maler/Zeichner daran beteiligt waren. Man könnte eventuell an ein Lehrer-Schüler-Verhältnis denken.

Eine neue Handschrift aus der Werkstatt Ludwig Henfflins

Der in Stuttgart vermuteten sogenannten "Werkstatt des Ludwig Henfflin" konnten bislang lediglich acht Handschriften – heute alle in der Universitätsbibliothek Heidelberg – zugeordnet werden. Diese Handschriften waren von Beginn an Bestandteil des Digitalisierungsprojektes. Im Zusammenhang mit der Neukatalogisierung der deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Bibliotheca Palatina in Heidelberg konnte nun für eine weitere Handschrift wahrscheinlich gemacht werden, daß sie zumindest in einem sehr engen Zusammenhang mit der Henfflin-Werkstatt steht. Es handelt sich hierbei um den Cod. Pal. germ. 76, der mit seinen 35 kolorierten Federzeichnungen zu den beiden einzigen illustrierten Handschriften des "Ackermann aus Böhmen" von Johannes von Tepl gehört.

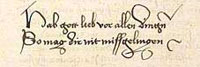

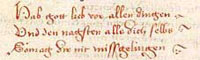

Für eine Verbindung mit der Stuttgarter Werkstatt sprechen zahlreiche, sowohl historische als auch kodikologische Indizien. So wurde - nach den Ergebnissen der Auswertung der Wasserzeichen - für die Handschrift teilweise dasselbe Papier verwendet wie für Cod. Pal. germ. 345 - einer sicher dem Atelier Henfflins zugehörigen Arbeit. Zudem hat einer der Schreiber dieser Handschrift mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Cod. Pal. germ. 76 geschrieben. Bei genauerer Analyse entsprechen sich viele der durchaus charakteristischen Buchstabenformen und Kürzel. Weitere Übereinstimmungen ergeben sich aus den in beiden Handschriften ähnlichen – nachträglichen? - Eintragungen in den Schlaufen der Ober- beziehungsweise Unterlängen und aus dem fast identischen Verspaar am Schluß der Texte (Hab gott lieb vor allen dingen / So mag dir nit missgelingen).

Zudem hat einer der Schreiber dieser Handschrift mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Cod. Pal. germ. 76 geschrieben. Bei genauerer Analyse entsprechen sich viele der durchaus charakteristischen Buchstabenformen und Kürzel. Weitere Übereinstimmungen ergeben sich aus den in beiden Handschriften ähnlichen – nachträglichen? - Eintragungen in den Schlaufen der Ober- beziehungsweise Unterlängen und aus dem fast identischen Verspaar am Schluß der Texte (Hab gott lieb vor allen dingen / So mag dir nit missgelingen).

Neben diesen Kriterien gibt es noch eine weitere Verbindung zwischen Cod. Pal. germ. 76 und den bislang bekannten Handschriften der Henfflin-Werkstatt: Alle sind sie nämlich für Margarete von Savoyen angefertigt worden, die nach dem Tod ihres zweiten Mannes, Kurfürst Ludwigs IV. von der Pfalz, in dritter Ehe mit Herzog Ulrich V. von Württemberg verheiratet war. In dessen Residenzstadt Stuttgart – so wird vermutet – wurden die Handschriften angefertigt.

Inwieweit die 35 Illustrationen des "Ackermann von Böhmen" – die von den bekannten Arbeiten des Ateliers zumindest auf den ersten Blick stilistisch und auch was ihre Ausführung angeht stark abweichen – doch zu dessen Arbeiten gehören, müssen eingehende kunsthistorische Untersuchungen ergeben. Der zu den anderen Werken durchaus unterschiedliche Miniaturenstil kann aber auch dadurch erklärt werden, daß der (oder die?) Maler des Cod. Pal. germ. 76 in der Werkstatt eben nur in dieser einen Handschrift zum Einsatz kamen – eine Erscheinung, die in Betrieben mit durchaus wechselnden Mitarbeitern nicht auszuschließen ist. Ebenso könnte sich aber auch der (Lohn-)Schreiber einem anderen Unternehmen angeschlossen haben.

Literatur

- Württemberg im Spätmittelalter

Amelung, Peter/Fischer, Joachim/Irtenkauf, Wolfgang (Hrsg.): Württemberg im Spätmittelalter. Au sstellung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, Stuttgart 1985, S. 150, Abb. 60 (Bl. 16v). - Bartsch, Handschriften, 1887

Bartsch, Karl: Die altdeutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek in Heidelberg (Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek in Heidelberg 1), Heidelberg 1987, Nr. 46. - Bernt/ Burdach 1917

Bernt, Alois/ Burdach, Konrad (Hrsg.): Der Ackermann aus Böhmen. Einleitung, kritischer Text, vollständiger Lesartenapparat, Glossar, Kommentar (Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung 3.1), Berlin 1917. - Burdach, Ackermann, 1926-1932

Burdach, Konrad: Der Dichter des Ackermann aus Böhmen und seine Zeit (Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung 3.2), Berlin 1926-1932. - Bertau 1991

Bertau, Karl: Die Handschrift Stuttgart HB X 23 als Grundlage einer neuen 'Ackermann'-Ausgabe, in: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 1991. - VL (2) Bd. 4, Sp. 763-774 (Gerhard Hahn)

Hahn, Gerhard, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Zweite völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin/ New York 1978ff. (VL2), Bd. 4, 1983, Sp. 763-774. - Jungbluth 1969

Jungbluth, Günther: Johannes von Tepl. Der Ackermann aus Böhmen, Heidelberg 1969. - KdiHM Bd. 1, S. 15-17

Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KDIHM) beg. von Hella Frühmorgen-Voss, fortgef. von Norbert H. Ott (Veröffentlichung der Kommission für deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie der Wissenschaften) München 1991ff., Bd. 1, 1991, S. 15-17. - Kiening 1998

Kiening, Christian: Schwierige Modernität. Der 'Ackermann' des Johannes von Tepl und die Ambiguität historischen Wandels (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 113), Tübingen 1998. - Wegener 1927

Wegener, Hans: Beschreibendes Verzeichnis der deutschen Bilder-Handschriften des späten Mittelalters in der Heidelberger Universitäts-Bibliothek, Leipzig 1927, S. 68f., Abb. 63 (Bl. 16v). - Werner, Cimelia

Werner, Wilfried (Hrsg.): Cimelia Heidelbergensia: 30 illuminierte Handschriften der Universitätsbibliothek Heidelberg, Wiesbaden 1975, S. 87-89. - Wilken 1817

Wilken, Friedrich: Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen. Nebst einem Verzeichniß der aus der pfaelzischen Bibliothek im Vatican an die Universität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften, Heidelberg 1817, S. 335.

© Karin Zimmermann, Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg, 09/2008