Die pfälzischen Kurfürsten als Auftraggeber von Handschriften und Büchersammler

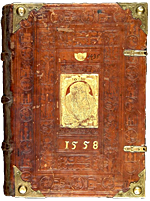

Während man heute vieles über die Geschichte der Bestände der „Bibliotheca Palatina“ seit dem Jahr 1623, dem Beginn ihrer Aufbewahrung im Vatikan weiß, so liegt für viele Bücher fast die gesamte Zeit zwischen diesem Zeitpunkt und ihrer Entstehung im Dunkeln. Nur selten gelingt beispielsweise die Identifizierung einer Handschrift in einem der alten Bücherverzeichnisse, die in den Jahren 1555/56 und 1581 von den damaligen Beständen angefertigt wurden. Kauf- oder Besitzeinträge, wie sie häufig in vergleichbaren Handschriften vorkommen und auch heute noch etwa in Form eines einfachen Nameneintrags oder eines Bibliotheksstempels gebräuchlich sind, fehlen hier für die Zeit bis ins frühe 17. Jahrhundert fast völlig. Viele der Einbände, die für die Erforschung der Provenienz, also der Herkunft eines Buches von großer Wichtigkeit sind, wurden 1622/23 aus Gründen der Gewichtsersparnis für den Transport entfernt. Nur wenige Originaleinbände haben sich erhalten, so beispielsweise die im Auftrag von Kurfürst Ottheinrich (reg. 1556-1559) hergestellten Ledereinbände („Ottheinricheinbände“) mit den typischen Rollenstempeln und vergoldeten Bildnisplatten des Auftraggebers. Aus ihnen wird ersichtlich, dass sich diese Bücher während dieser Zeit im Besitz des für seine Bücherliebe bekannten Renaissancefürsten befanden. Wer aber waren die Käufer beziehungsweise die Auftraggeber der anderen Handschriften?

Eine der ältesten, nachweisbar für einen Heidelberger Kurfürsten hergestellte Handschrift ist die „Weltchronik“ Rudolfs von Ems (BLB Karlsruhe, Donaueschingen 79). Der Codex wurde 1365 in Südwestdeutschland für Kurfürst Ruprecht I. (1309-1390) geschrieben und illuminiert. Neben der „Weltchronik“ (Bl. 3ra-200rb) enthält er auch „Das Leben der Heiligen Elisabeth“ (Bl. 202ra-258ra). Diesen Text hatte Ruprecht vermutlich für seine Frau, Elisabeth von Namur (1329-1382), einfügen lassen. Sehr wahrscheinlich über Margarete von Savoyen (s.u.) gelangte die Handschrift in den Besitz der Grafen von Württemberg, von diesen wurde sie an die Adelsfamilie derer von Helfenstein ausgeliehen. Aus ihrem Erbe kam die „Weltchronik“ vermutlich an das Haus Fürstenberg, dessen Handschriftensammlung 1993 vom Land Baden-Württemberg erworben wurde. Mit der Signatur Donaueschingen 79 wird das Manuskript heute in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe aufbewahrt.

Für 27 Handschriften, die im 15. Jahrhundert in drei oberdeutschen Schreiberwerkstätten entstanden sind, kann diese Frage sicher beantwortet werden bzw. lassen sich fundierte Vermutungen anstellen.

In der Werkstatt des Ludwig Henfflin sind neun dieser Manuskripte entstanden. Aufgrund ihrer Datierung in die 70er Jahre des 15. Jahrhunderts und wegen des häufigen Eintrags des Savoyer Wappens sind sie mit recht großer Wahrscheinlichkeit im Auftrag der Margarete von Savoyen (ca. 1410-1479) entstanden. Margarete war in zweiter Ehe mit Kurfürst Ludwig IV. von der Pfalz (reg. 1436-1449). Aus dieser Verbindung ging der spätere Kurfürst Philipp der Aufrichtige (reg. 1476-1508) hervor. Nach dem Tod Ludwigs heiratete Magarete 1453 Graf Ulrich V. von Württemberg. In ihrer Zeit am Stuttgarter Hof erwarb sie die Bücher aus dem vermutlich ebenfalls in Stuttgart angesiedelten Betrieb, der nach dem einzigen namentlich bekannten Mitarbeiter, dem Schreiber Ludwig Henfflin, bezeichet wird. Die Bilderhandschriften gingen nach ihrem Tod im Jahre 1479 als Erbe an ihren Sohn Philipp und gelangten so in die „Bibliotheca Palatina“.

Für die früh im Jahrhundert entstandenen Bücher aus der „Elsässischen Werkstatt von 1418“ wurde bislang Kurfürst Ludwig III. (reg. 1410-1436) als Käufer vermutet. Bereits 1408 war er Landvogt im Elsaß und könnte in dieser Funktion in Kontakt mit dem Atelier gekommen sein. Sein Interesse an Büchern belegt nicht zuletzt die auf ihn zurückgehende Gründung der Stiftsbibliothek an der Heiliggeistkirche, dem eigentlichen Kern der späteren „Bibliotheca Palatina“. Schon in seinem ersten Testament aus dem Jahre 1421 hatte er die Aufstellung der theologischen, juristischen und medizinischen Bücher aus seiner Privatbibliothek auf den extra hierfür ausgebauten Emporen der Heiliggeistkirche angeordnet.

Fast einzig die zeitliche Nähe seiner Regierungszeit zur Entstehung der Handschriften aus der Werkstatt des Diebold Lauber in Hagenau spricht für Kurfürst Ludwig IV. von der Pfalz (reg. 1436-1449) als deren Auftraggeber beziehungsweise Käufer. Ebenso käme aber auch sein Bruder, Friedrich I. (der Siegreiche; reg. 1449-1476), als Erstbesitzer in Frage, der als nachgeborenen Sohn ebenfalls Landvogt im Elsaß war.

© Karin Zimmermann, Maria Effinger, Universitätsbibliothek Heidelberg, 10/2012