355

Einbeck, Landkreis Northeim

Bartholomäuskapelle

Beschreibung und Baugeschichte

Ehemalige Kapelle des außerhalb der Stadt gelegenen

Leprosenheims. Hoher Chor mit 5/8-Schluss aus der

ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, heute flach ge-

deckt. Den Wänden vorgelagerte Dienste und Gewöl-

beansätze in Form von Rippen sprechen für eine ur-

sprüngliche Einwölbung. Über der jetzigen Flach-

decke befindet sich jedoch eine ältere Holzbalken-

decke, die direkt auf dem Wandabschluss aufliegt.

Möglicherweise war die Einwölbung geplant, wurde

aber nie ausgeführt.310 Niedriges Langhaus, datiert

1510, inschriftlich in einer Tür der Nordseite. Dort

Fachwerkbauweise mit Flachdecke. Hohe Maßwerk-

fenster an Ostabschluss und Südwand des Chors.

Nördlich des Chors Anbau einer Grabkapelle für den

Entdecker des Morphiums, Friedrich Serthürner. 1939

umgestaltet, Durchgang vom Chor als spitzbogiges

Portal gestaltet. Wandmalereien aus verschiedenen

Ausmalungsphasen, zwei Darstellungen im Bereich

der Kapellentür der Chornordwand um 1480 entstan-

den, die beiden östlichen Darstellungen der Chor-

nordwand aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und die

Malereien im Schiff Anfang des 16. Jahrhunderts.311

nach unten mit einem einfachen dünnen Strich abge-

schlossen. Zwischen der zweiten und dritten Figur von

rechts Spuren einer älteren, figürlichen Malerei (vgl.

Auffindung und Freilegung).

Östlich anschließend Darstellung des guten und

schlechten Gebets. In der Mitte der gekreuzigte

Christus, flankiert vom guten und schlechten Beter.

Links der gute Beter in Pilgertracht, in seinen Händen

einen Rosenkranz. Drei aus seinem Mund laufende

Blutlinien sind mit den Wundmalen Christi verbun-

den. Über seinem Kopf ein weihrauchgefäßschwin-

gender Engel. Ein Schriftband mit dem Text , Domini

Jesus filii...' windet sich zum Kopf Christi empor.

Der schlechte Beter rechts in moderner weltlicher

Kleidung, in den Händen ein Geldbeutel. Die Blut-

linien aus seinem Mund auf das Irdische hinter ihm

deutend: Eine Truhe, zwei Frauen, davon eine mit

Kind. Zwischen den Frauen ein Pferdekopf, zu Füßen

des Betenden drei Schweine. Auch ihm ein Schrift-

band zugeordnet, mit dem Text ,Domine Jesu, da mihi

dona temporalia'. In der rechten oberen Bildecke ein

Teufel und Schriftband mit dem Text ,Ubi thesaurus,

ibi cor tuum'.314 Alle Darstellungen deuten auf das

Irdische und Lasterhafte hin. Am Fußende des Kreuzes

Die Wandmalereien

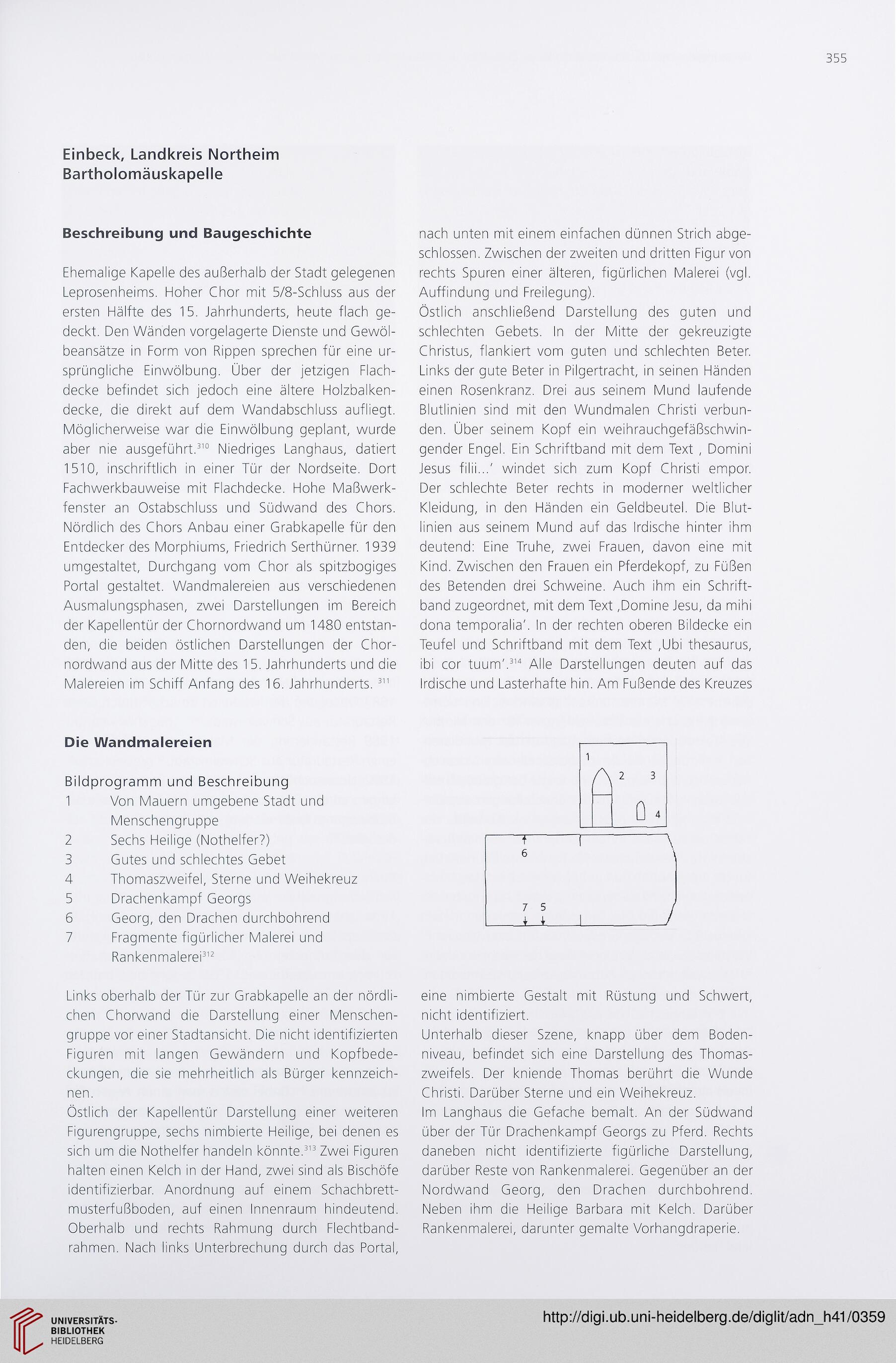

Bildprogramm und Beschreibung

1 Von Mauern umgebene Stadt und

Menschengruppe

2 Sechs Heilige (Nothelfer?)

3 Gutes und schlechtes Gebet

4 Thomaszweifel, Sterne und Weihekreuz

5 Drachenkampf Georgs

6 Georg, den Drachen durchbohrend

7 Fragmente figürlicher Malerei und

Rankenmalerei312

Links oberhalb der Tür zur Grabkapelle an der nördli-

chen Chorwand die Darstellung einer Menschen-

gruppe vor einer Stadtansicht. Die nicht identifizierten

Figuren mit langen Gewändern und Kopfbede-

ckungen, die sie mehrheitlich als Bürger kennzeich-

nen.

Östlich der Kapellentür Darstellung einer weiteren

Figurengruppe, sechs nimbierte Heilige, bei denen es

sich um die Nothelfer handeln könnte.313 Zwei Figuren

halten einen Kelch in der Hand, zwei sind als Bischöfe

identifizierbar. Anordnung auf einem Schachbrett-

musterfußboden, auf einen Innenraum hindeutend.

Oberhalb und rechts Rahmung durch Flechtband-

rahmen. Nach links Unterbrechung durch das Portal,

eine nimbierte Gestalt mit Rüstung und Schwert,

nicht identifiziert.

Unterhalb dieser Szene, knapp über dem Boden-

niveau, befindet sich eine Darstellung des Thomas-

zweifels. Der kniende Thomas berührt die Wunde

Christi. Darüber Sterne und ein Weihekreuz.

Im Langhaus die Gefache bemalt. An der Südwand

über der Tür Drachenkampf Georgs zu Pferd. Rechts

daneben nicht identifizierte figürliche Darstellung,

darüber Reste von Rankenmalerei. Gegenüber an der

Nordwand Georg, den Drachen durchbohrend.

Neben ihm die Heilige Barbara mit Kelch. Darüber

Rankenmalerei, darunter gemalte Vorhangdraperie.

Einbeck, Landkreis Northeim

Bartholomäuskapelle

Beschreibung und Baugeschichte

Ehemalige Kapelle des außerhalb der Stadt gelegenen

Leprosenheims. Hoher Chor mit 5/8-Schluss aus der

ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, heute flach ge-

deckt. Den Wänden vorgelagerte Dienste und Gewöl-

beansätze in Form von Rippen sprechen für eine ur-

sprüngliche Einwölbung. Über der jetzigen Flach-

decke befindet sich jedoch eine ältere Holzbalken-

decke, die direkt auf dem Wandabschluss aufliegt.

Möglicherweise war die Einwölbung geplant, wurde

aber nie ausgeführt.310 Niedriges Langhaus, datiert

1510, inschriftlich in einer Tür der Nordseite. Dort

Fachwerkbauweise mit Flachdecke. Hohe Maßwerk-

fenster an Ostabschluss und Südwand des Chors.

Nördlich des Chors Anbau einer Grabkapelle für den

Entdecker des Morphiums, Friedrich Serthürner. 1939

umgestaltet, Durchgang vom Chor als spitzbogiges

Portal gestaltet. Wandmalereien aus verschiedenen

Ausmalungsphasen, zwei Darstellungen im Bereich

der Kapellentür der Chornordwand um 1480 entstan-

den, die beiden östlichen Darstellungen der Chor-

nordwand aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und die

Malereien im Schiff Anfang des 16. Jahrhunderts.311

nach unten mit einem einfachen dünnen Strich abge-

schlossen. Zwischen der zweiten und dritten Figur von

rechts Spuren einer älteren, figürlichen Malerei (vgl.

Auffindung und Freilegung).

Östlich anschließend Darstellung des guten und

schlechten Gebets. In der Mitte der gekreuzigte

Christus, flankiert vom guten und schlechten Beter.

Links der gute Beter in Pilgertracht, in seinen Händen

einen Rosenkranz. Drei aus seinem Mund laufende

Blutlinien sind mit den Wundmalen Christi verbun-

den. Über seinem Kopf ein weihrauchgefäßschwin-

gender Engel. Ein Schriftband mit dem Text , Domini

Jesus filii...' windet sich zum Kopf Christi empor.

Der schlechte Beter rechts in moderner weltlicher

Kleidung, in den Händen ein Geldbeutel. Die Blut-

linien aus seinem Mund auf das Irdische hinter ihm

deutend: Eine Truhe, zwei Frauen, davon eine mit

Kind. Zwischen den Frauen ein Pferdekopf, zu Füßen

des Betenden drei Schweine. Auch ihm ein Schrift-

band zugeordnet, mit dem Text ,Domine Jesu, da mihi

dona temporalia'. In der rechten oberen Bildecke ein

Teufel und Schriftband mit dem Text ,Ubi thesaurus,

ibi cor tuum'.314 Alle Darstellungen deuten auf das

Irdische und Lasterhafte hin. Am Fußende des Kreuzes

Die Wandmalereien

Bildprogramm und Beschreibung

1 Von Mauern umgebene Stadt und

Menschengruppe

2 Sechs Heilige (Nothelfer?)

3 Gutes und schlechtes Gebet

4 Thomaszweifel, Sterne und Weihekreuz

5 Drachenkampf Georgs

6 Georg, den Drachen durchbohrend

7 Fragmente figürlicher Malerei und

Rankenmalerei312

Links oberhalb der Tür zur Grabkapelle an der nördli-

chen Chorwand die Darstellung einer Menschen-

gruppe vor einer Stadtansicht. Die nicht identifizierten

Figuren mit langen Gewändern und Kopfbede-

ckungen, die sie mehrheitlich als Bürger kennzeich-

nen.

Östlich der Kapellentür Darstellung einer weiteren

Figurengruppe, sechs nimbierte Heilige, bei denen es

sich um die Nothelfer handeln könnte.313 Zwei Figuren

halten einen Kelch in der Hand, zwei sind als Bischöfe

identifizierbar. Anordnung auf einem Schachbrett-

musterfußboden, auf einen Innenraum hindeutend.

Oberhalb und rechts Rahmung durch Flechtband-

rahmen. Nach links Unterbrechung durch das Portal,

eine nimbierte Gestalt mit Rüstung und Schwert,

nicht identifiziert.

Unterhalb dieser Szene, knapp über dem Boden-

niveau, befindet sich eine Darstellung des Thomas-

zweifels. Der kniende Thomas berührt die Wunde

Christi. Darüber Sterne und ein Weihekreuz.

Im Langhaus die Gefache bemalt. An der Südwand

über der Tür Drachenkampf Georgs zu Pferd. Rechts

daneben nicht identifizierte figürliche Darstellung,

darüber Reste von Rankenmalerei. Gegenüber an der

Nordwand Georg, den Drachen durchbohrend.

Neben ihm die Heilige Barbara mit Kelch. Darüber

Rankenmalerei, darunter gemalte Vorhangdraperie.