356

Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen

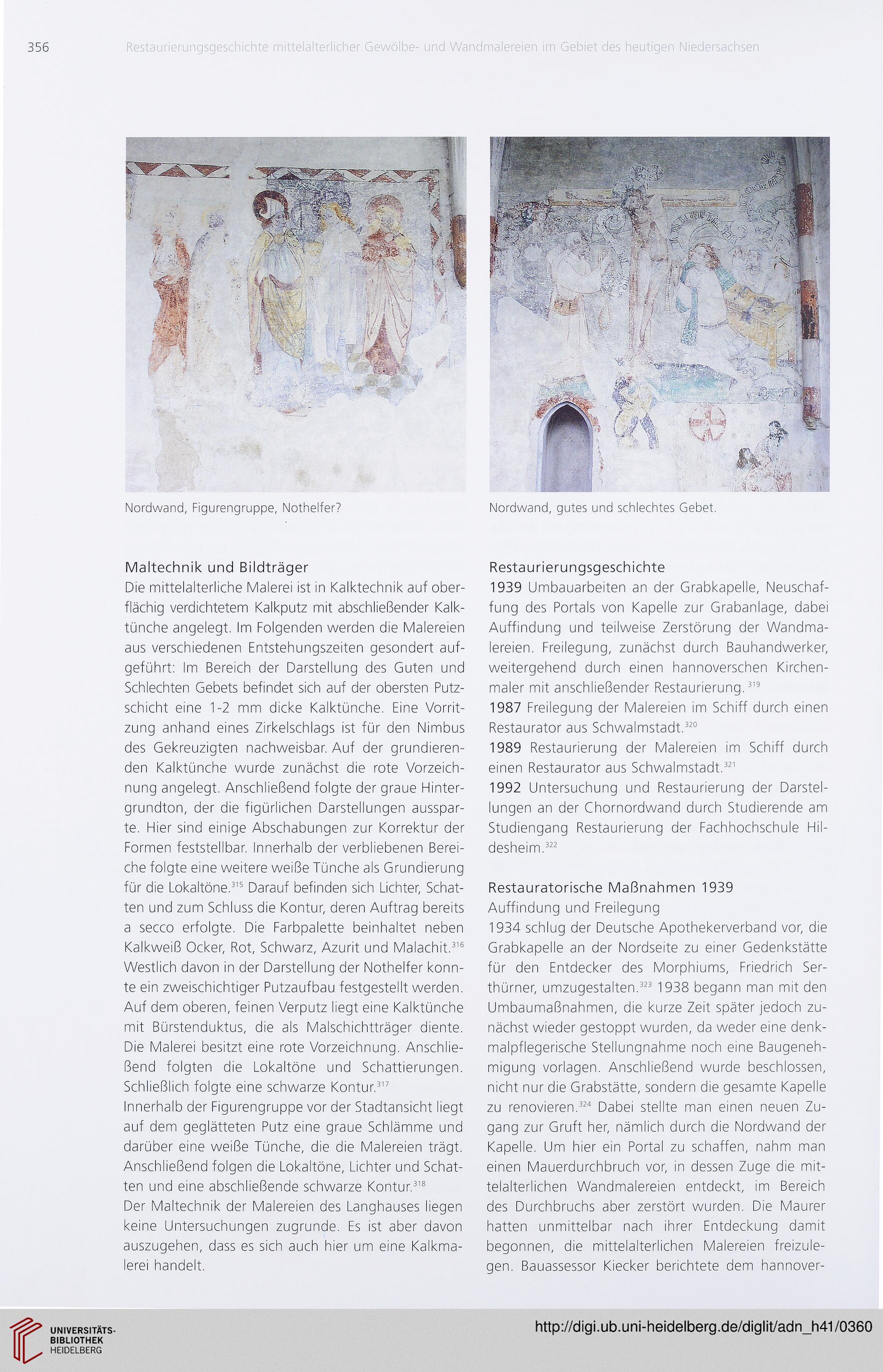

Nordwand, Figurengruppe, Nothelfer?

Nordwand, gutes und schlechtes Gebet.

Maltechnik und Bildträger

Die mittelalterliche Malerei ist in Kalktechnik auf ober-

flächig verdichtetem Kalkputz mit abschließender Kalk-

tünche angelegt. Im Folgenden werden die Malereien

aus verschiedenen Entstehungszeiten gesondert auf-

geführt: Im Bereich der Darstellung des Guten und

Schlechten Gebets befindet sich auf der obersten Putz-

schicht eine 1-2 mm dicke Kalktünche. Eine Vorrit-

zung anhand eines Zirkelschlags ist für den Nimbus

des Gekreuzigten nachweisbar. Auf der grundieren-

den Kalktünche wurde zunächst die rote Vorzeich-

nung angelegt. Anschließend folgte der graue Hinter-

grundton, der die figürlichen Darstellungen ausspar-

te. Hier sind einige Abschabungen zur Korrektur der

Formen feststellbar. Innerhalb der verbliebenen Berei-

che folgte eine weitere weiße Tünche als Grundierung

für die Lokaltöne.315 Darauf befinden sich Lichter, Schat-

ten und zum Schluss die Kontur, deren Auftrag bereits

a secco erfolgte. Die Farbpalette beinhaltet neben

Kalkweiß Ocker, Rot, Schwarz, Azurit und Malachit.316

Westlich davon in der Darstellung der Nothelfer konn-

te ein zweischichtiger Putzaufbau festgestellt werden.

Auf dem oberen, feinen Verputz liegt eine Kalktünche

mit Bürstenduktus, die als Malschichtträger diente.

Die Malerei besitzt eine rote Vorzeichnung. Anschlie-

ßend folgten die Lokaltöne und Schattierungen.

Schließlich folgte eine schwarze Kontur.317

Innerhalb der Figurengruppe vor der Stadtansicht liegt

auf dem geglätteten Putz eine graue Schlämme und

darüber eine weiße Tünche, die die Malereien trägt.

Anschließend folgen die Lokaltöne, Lichter und Schat-

ten und eine abschließende schwarze Kontur.318

Der Maltechnik der Malereien des Langhauses liegen

keine Untersuchungen zugrunde. Es ist aber davon

auszugehen, dass es sich auch hier um eine Kalkma-

lerei handelt.

Restaurierungsgeschichte

1939 Umbauarbeiten an der Grabkapelle, Neuschaf-

fung des Portals von Kapelle zur Grabanlage, dabei

Auffindung und teilweise Zerstörung der Wandma-

lereien. Freilegung, zunächst durch Bauhandwerker,

weitergehend durch einen hannoverschen Kirchen-

maler mit anschließender Restaurierung.319

1987 Freilegung der Malereien im Schiff durch einen

Restaurator aus Schwalmstadt.320

1989 Restaurierung der Malereien im Schiff durch

einen Restaurator aus Schwalmstadt.321

1992 Untersuchung und Restaurierung der Darstel-

lungen an der Chornordwand durch Studierende am

Studiengang Restaurierung der Fachhochschule Hil-

desheim.322

Restauratorische Maßnahmen 1939

Auffindung und Freilegung

1934 schlug der Deutsche Apothekerverband vor, die

Grabkapelle an der Nordseite zu einer Gedenkstätte

für den Entdecker des Morphiums, Friedrich Ser-

thürner, umzugestalten.323 1 938 begann man mit den

Umbaumaßnahmen, die kurze Zeit später jedoch zu-

nächst wieder gestoppt wurden, da weder eine denk-

malpflegerische Stellungnahme noch eine Baugeneh-

migung vorlagen. Anschließend wurde beschlossen,

nicht nur die Grabstätte, sondern die gesamte Kapelle

zu renovieren.324 Dabei stellte man einen neuen Zu-

gang zur Gruft her, nämlich durch die Nordwand der

Kapelle. Um hier ein Portal zu schaffen, nahm man

einen Mauerdurchbruch vor, in dessen Zuge die mit-

telalterlichen Wandmalereien entdeckt, im Bereich

des Durchbruchs aber zerstört wurden. Die Maurer

hatten unmittelbar nach ihrer Entdeckung damit

begonnen, die mittelalterlichen Malereien freizule-

gen. Bauassessor Kiecker berichtete dem hannover-

Restaurierungsgeschichte mittelalterlicher Gewölbe- und Wandmalereien im Gebiet des heutigen Niedersachsen

Nordwand, Figurengruppe, Nothelfer?

Nordwand, gutes und schlechtes Gebet.

Maltechnik und Bildträger

Die mittelalterliche Malerei ist in Kalktechnik auf ober-

flächig verdichtetem Kalkputz mit abschließender Kalk-

tünche angelegt. Im Folgenden werden die Malereien

aus verschiedenen Entstehungszeiten gesondert auf-

geführt: Im Bereich der Darstellung des Guten und

Schlechten Gebets befindet sich auf der obersten Putz-

schicht eine 1-2 mm dicke Kalktünche. Eine Vorrit-

zung anhand eines Zirkelschlags ist für den Nimbus

des Gekreuzigten nachweisbar. Auf der grundieren-

den Kalktünche wurde zunächst die rote Vorzeich-

nung angelegt. Anschließend folgte der graue Hinter-

grundton, der die figürlichen Darstellungen ausspar-

te. Hier sind einige Abschabungen zur Korrektur der

Formen feststellbar. Innerhalb der verbliebenen Berei-

che folgte eine weitere weiße Tünche als Grundierung

für die Lokaltöne.315 Darauf befinden sich Lichter, Schat-

ten und zum Schluss die Kontur, deren Auftrag bereits

a secco erfolgte. Die Farbpalette beinhaltet neben

Kalkweiß Ocker, Rot, Schwarz, Azurit und Malachit.316

Westlich davon in der Darstellung der Nothelfer konn-

te ein zweischichtiger Putzaufbau festgestellt werden.

Auf dem oberen, feinen Verputz liegt eine Kalktünche

mit Bürstenduktus, die als Malschichtträger diente.

Die Malerei besitzt eine rote Vorzeichnung. Anschlie-

ßend folgten die Lokaltöne und Schattierungen.

Schließlich folgte eine schwarze Kontur.317

Innerhalb der Figurengruppe vor der Stadtansicht liegt

auf dem geglätteten Putz eine graue Schlämme und

darüber eine weiße Tünche, die die Malereien trägt.

Anschließend folgen die Lokaltöne, Lichter und Schat-

ten und eine abschließende schwarze Kontur.318

Der Maltechnik der Malereien des Langhauses liegen

keine Untersuchungen zugrunde. Es ist aber davon

auszugehen, dass es sich auch hier um eine Kalkma-

lerei handelt.

Restaurierungsgeschichte

1939 Umbauarbeiten an der Grabkapelle, Neuschaf-

fung des Portals von Kapelle zur Grabanlage, dabei

Auffindung und teilweise Zerstörung der Wandma-

lereien. Freilegung, zunächst durch Bauhandwerker,

weitergehend durch einen hannoverschen Kirchen-

maler mit anschließender Restaurierung.319

1987 Freilegung der Malereien im Schiff durch einen

Restaurator aus Schwalmstadt.320

1989 Restaurierung der Malereien im Schiff durch

einen Restaurator aus Schwalmstadt.321

1992 Untersuchung und Restaurierung der Darstel-

lungen an der Chornordwand durch Studierende am

Studiengang Restaurierung der Fachhochschule Hil-

desheim.322

Restauratorische Maßnahmen 1939

Auffindung und Freilegung

1934 schlug der Deutsche Apothekerverband vor, die

Grabkapelle an der Nordseite zu einer Gedenkstätte

für den Entdecker des Morphiums, Friedrich Ser-

thürner, umzugestalten.323 1 938 begann man mit den

Umbaumaßnahmen, die kurze Zeit später jedoch zu-

nächst wieder gestoppt wurden, da weder eine denk-

malpflegerische Stellungnahme noch eine Baugeneh-

migung vorlagen. Anschließend wurde beschlossen,

nicht nur die Grabstätte, sondern die gesamte Kapelle

zu renovieren.324 Dabei stellte man einen neuen Zu-

gang zur Gruft her, nämlich durch die Nordwand der

Kapelle. Um hier ein Portal zu schaffen, nahm man

einen Mauerdurchbruch vor, in dessen Zuge die mit-

telalterlichen Wandmalereien entdeckt, im Bereich

des Durchbruchs aber zerstört wurden. Die Maurer

hatten unmittelbar nach ihrer Entdeckung damit

begonnen, die mittelalterlichen Malereien freizule-

gen. Bauassessor Kiecker berichtete dem hannover-