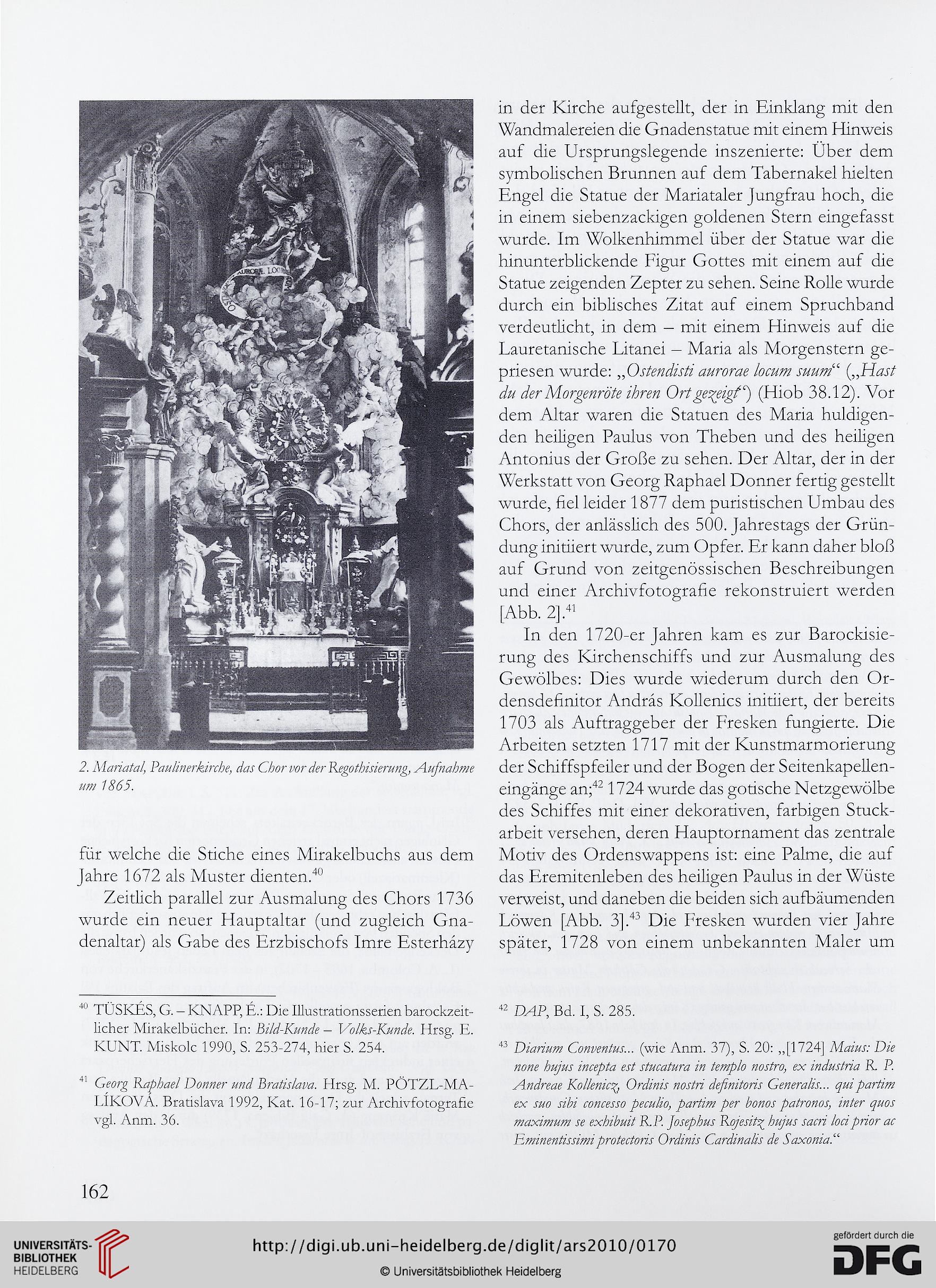

%/ar /A67.

für welche die Stiche eines Mirakelbuchs aus dem

Jahre 1672 als Muster dienten/-

Zeitlich parallel zur Ausmalung des Chors 1736

wurde ein neuer Hauptaltar (und zugleich Gna-

denaltar) als Gabe des Erzbischofs Imre Esterhazy

TÜSKÉS, G. — KNAPP, É.: Die Iüustrationssenen barockzeit-

licher Mirakelbücher. In: Bz'AfGwA - Ui/U-XwzA Hrsg. E.

KUNT. Miskolc 1990, S. 253-274, hier S. 254.

^ GKy? RzpAA Hrsg. M. PÖTZL-MA-

LÍKOVA. Bratislava 1992, Kat. 16-17; zur Archivfotograhe

vgl. Anm. 36.

in der Kirche aufgestellt, der in Einklang mit den

Wandmalereien die Gnadenstatue mit einem Hinweis

auf die Ursprungslegende inszenierte: Über dem

symbolischen Brunnen auf dem Tabernakel hielten

Engel die Statue der Mariataler Jungfrau hoch, die

in einem siebenzackigen goldenen Stern eingefasst

wurde. Im Wolkenhimmel über der Statue war die

hinunterblickende Figur Gottes mit einem auf die

Statue zeigenden Zepter zu sehen. Seine Rolle wurde

durch ein biblisches Zitat auf einem Spruchband

verdeutlicht, in dem - mit einem Hinweis auf die

Lauretanische Litanei — Maria als Morgenstern ge-

priesen wurde: („EU#

Of/gyyAgC) (Hiob 38.12). Vor

dem Altar waren die Statuen des Maria huldigen-

den heiligen Paulus von Theben und des heiligen

Antonius der Große zu sehen. Der Altar, der in der

Werkstatt von Georg Raphael Donner fertig gestellt

wurde, fiel leider 1877 dem puristischen Umbau des

Chors, der anlässlich des 500. Jahrestags der Grün-

dung initiiert wurde, zum Opfer. Er kann daher bloß

auf Grund von zeitgenössischen Beschreibungen

und einer Archivfotografie rekonstruiert werden

[Abb. 2]/'

In den 1720-er Jahren kam es zur Barockisie-

rung des Kirchenschiffs und zur Ausmalung des

Gewölbes: Dies wurde wiederum durch den Or-

densdehnitor András Kollenics initiiert, der bereits

1703 als Auftraggeber der Fresken fungierte. Die

Arbeiten setzten 1717 mit der Kunstmarmorierung

der Schiffspfeiler und der Bogen der Seitenkapellen-

eingänge anü 1724 wurde das gotische Netzgewölbe

des Schiffes mit einer dekorativen, farbigen Stück-

arbeit versehen, deren Hauptornament das zentrale

Modv des Ordenswappens ist: eine Palme, die auf

das Eremitenleben des heiligen Paulus in der Wüste

verweist, und daneben die beiden sich aufbäumenden

Löwen [Abb. 3]V Die Fresken wurden vier Jahre

später, 1728 von einem unbekannten Maler um

42 DMP, Bd. I, S. 285.

42 DMA/x? (wie Anm. 37), S. 20: „[1724] Æwv Dzř

Ar<pA? ^ jAzzwAn? 7? P%p<6 ^ AükiïK? R P.

M/Uma? KAKPy, OKAP zzcAn' A/A2A7P G^nAk.. ^zzzpzzPA?

jwo PA' pívzAT, p<%?VA? p^r Azzoj pAw/Mj, zzzPr yzzoj

axA'AzP R. P. Rc/APy IpA PApzwr

E/AwAPiAPprA^AzP OKAP GzKAK'j* A Ww%A."

162