MEMORIE DELLA CHIESA MEDIEVALE DI CIVITA LAVINIA

357

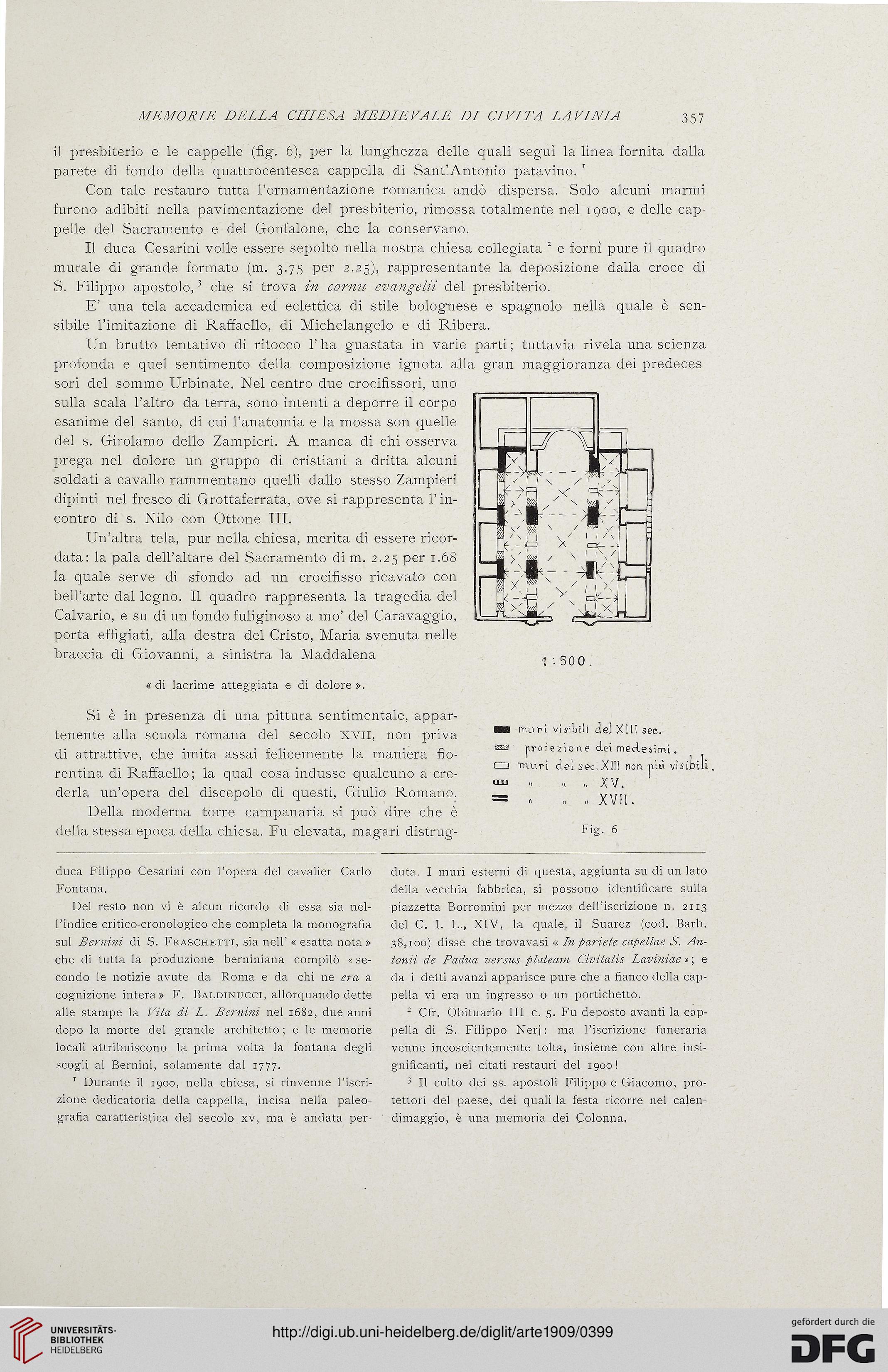

il presbiterio e le cappelle (fig. 6), per la lunghezza delle quali seguì la linea fornita dalla

parete di fondo della quattrocentesca cappella di Sant’Antonio patavino. 1

Con tale restauro tutta l’ornamentazione romanica andò dispersa. Solo alcuni marmi

furono adibiti nella pavimentazione del presbiterio, rimossa totalmente nel 1900, e delle cap-

pelle del Sacramento e del Gonfalone, che la conservano.

Il duca Cesarmi volle essere sepolto nella nostra chiesa collegiata 2 e fornì pure il quadro

murale di grande formato (m. 3.73 per 2.25), rappresentante la deposizione dalla croce di

S. Filippo apostolo,3 che si trova in cornu evangelii del presbiterio.

E’ una tela accademica ed eclettica di stile bolognese e spagnolo nella quale è sen-

sibile l’imitazione di Raffaello, di Michelangelo e di Ribera.

Un brutto tentativo di ritocco l’ha guastata in varie parti ; tuttavia rivela una scienza

profonda e quel sentimento della composizione ignota alla gran maggioranza dei predeces

sori del sommo Urbinate. Nel centro due crocifissori, uno

sulla scala l’altro da terra, sono intenti a deporre il corpo

esanime del santo, di cui l’anatomia e la mossa son quelle

del s. Girolamo dello Zampieri. A manca di chi osserva

prega nel dolore un gruppo di cristiani a dritta alcuni

soldati a cavallo rammentano quelli dallo stesso Zampieri

dipinti nel fresco di Grottaferrata, ove si rappresenta l’in-

contro di s. Nilo con Ottone III.

Un’altra tela, pur nella chiesa, merita di essere ricor-

data: la pala dell’altare del Sacramento di m. 2.25 per 1.68

la quale serve di sfondo ad un crocifisso ricavato con

bell’arte dal legno. Il quadro rappresenta la tragedia del

Calvario, e su di un fondo fuliginoso a mo’ del Caravaggio,

porta effigiati, alla destra del Cristo, Maria svenuta nelle

braccia di Giovanni, a sinistra la Maddalena

«di lacrime atteggiata e di dolore».

Si è in presenza di una pittura sentimentale, appar-

tenente alla scuola romana del secolo XVII, non priva

di attrattive, che imita assai felicemente la maniera fio-

rentina di Raffaello; la qual cosa indusse qualcuno a cre-

derla un’opera del discepolo di questi, Giulio Romano.

Della moderna torre campanaria si può dire che è

della stessa epoca della chiesa. Fu elevata, magari distrug-

na mirri visibìli del XII! sec.

^3 Jtrorezione dei medesimi.

cn Tauri del sec.XH! non imi visitili.

™ « .« .. XV.

= .XVII.

Fig. 6

duca Filippo Cesarini con l’opera del cavalier Carlo

Fontana.

Del resto non vi è alcun ricordo di essa sia nel-

l’indice critico-cronologico che completa la monografia

sul Bernini di S. Fraschetta sia nell’ « esatta nota »

che di tutta la produzione berniniana compilò «se-

condo le notizie avute da Roma e da chi ne era a

cognizione intera» F. Baldinucci, allorquando dette

alle stampe la Vita di L. Bernini nel 1682, due anni

dopo la morte del grande architetto ; e le memorie

locali attribuiscono la prima volta la fontana degli

scogli al Bernini, solamente dal 1777.

1 Durante il 1900, nella chiesa, si rinvenne l’iscri-

zione dedicatoria della cappella, incisa nella paleo-

grafia caratteristica del secolo xv, ma è andata per-

duta. I muri esterni di questa, aggiunta su di un lato

della vecchia fabbrica, si possono identificare sulla

piazzetta Borromini per mezzo dell’iscrizione n. 2113

del C. I. L., XIV, la quale, il Suarez (cod. Barb.

38,100) disse che trovavasi « In parie te capellae S. An-

tonii de Padua versus plateam Civitatis Laviniae » ; e

da i detti avanzi apparisce pure che a fianco della cap-

pella vi era un ingresso o un portichetto.

2 Cfr. Obituario III c. 5. Fu deposto avanti la cap-

pella di S. Filippo Nerj : ma l’iscrizione funeraria

venne incoscientemente tolta, insieme con altre insi-

gnificanti, nei citati restauri del 1900!

3 II culto dei ss. apostoli Filippo e Giacomo, pro-

tettori del paese, dei quali la festa ricorre nel calen-

dimaggio, è una memoria dei Colonna,

357

il presbiterio e le cappelle (fig. 6), per la lunghezza delle quali seguì la linea fornita dalla

parete di fondo della quattrocentesca cappella di Sant’Antonio patavino. 1

Con tale restauro tutta l’ornamentazione romanica andò dispersa. Solo alcuni marmi

furono adibiti nella pavimentazione del presbiterio, rimossa totalmente nel 1900, e delle cap-

pelle del Sacramento e del Gonfalone, che la conservano.

Il duca Cesarmi volle essere sepolto nella nostra chiesa collegiata 2 e fornì pure il quadro

murale di grande formato (m. 3.73 per 2.25), rappresentante la deposizione dalla croce di

S. Filippo apostolo,3 che si trova in cornu evangelii del presbiterio.

E’ una tela accademica ed eclettica di stile bolognese e spagnolo nella quale è sen-

sibile l’imitazione di Raffaello, di Michelangelo e di Ribera.

Un brutto tentativo di ritocco l’ha guastata in varie parti ; tuttavia rivela una scienza

profonda e quel sentimento della composizione ignota alla gran maggioranza dei predeces

sori del sommo Urbinate. Nel centro due crocifissori, uno

sulla scala l’altro da terra, sono intenti a deporre il corpo

esanime del santo, di cui l’anatomia e la mossa son quelle

del s. Girolamo dello Zampieri. A manca di chi osserva

prega nel dolore un gruppo di cristiani a dritta alcuni

soldati a cavallo rammentano quelli dallo stesso Zampieri

dipinti nel fresco di Grottaferrata, ove si rappresenta l’in-

contro di s. Nilo con Ottone III.

Un’altra tela, pur nella chiesa, merita di essere ricor-

data: la pala dell’altare del Sacramento di m. 2.25 per 1.68

la quale serve di sfondo ad un crocifisso ricavato con

bell’arte dal legno. Il quadro rappresenta la tragedia del

Calvario, e su di un fondo fuliginoso a mo’ del Caravaggio,

porta effigiati, alla destra del Cristo, Maria svenuta nelle

braccia di Giovanni, a sinistra la Maddalena

«di lacrime atteggiata e di dolore».

Si è in presenza di una pittura sentimentale, appar-

tenente alla scuola romana del secolo XVII, non priva

di attrattive, che imita assai felicemente la maniera fio-

rentina di Raffaello; la qual cosa indusse qualcuno a cre-

derla un’opera del discepolo di questi, Giulio Romano.

Della moderna torre campanaria si può dire che è

della stessa epoca della chiesa. Fu elevata, magari distrug-

na mirri visibìli del XII! sec.

^3 Jtrorezione dei medesimi.

cn Tauri del sec.XH! non imi visitili.

™ « .« .. XV.

= .XVII.

Fig. 6

duca Filippo Cesarini con l’opera del cavalier Carlo

Fontana.

Del resto non vi è alcun ricordo di essa sia nel-

l’indice critico-cronologico che completa la monografia

sul Bernini di S. Fraschetta sia nell’ « esatta nota »

che di tutta la produzione berniniana compilò «se-

condo le notizie avute da Roma e da chi ne era a

cognizione intera» F. Baldinucci, allorquando dette

alle stampe la Vita di L. Bernini nel 1682, due anni

dopo la morte del grande architetto ; e le memorie

locali attribuiscono la prima volta la fontana degli

scogli al Bernini, solamente dal 1777.

1 Durante il 1900, nella chiesa, si rinvenne l’iscri-

zione dedicatoria della cappella, incisa nella paleo-

grafia caratteristica del secolo xv, ma è andata per-

duta. I muri esterni di questa, aggiunta su di un lato

della vecchia fabbrica, si possono identificare sulla

piazzetta Borromini per mezzo dell’iscrizione n. 2113

del C. I. L., XIV, la quale, il Suarez (cod. Barb.

38,100) disse che trovavasi « In parie te capellae S. An-

tonii de Padua versus plateam Civitatis Laviniae » ; e

da i detti avanzi apparisce pure che a fianco della cap-

pella vi era un ingresso o un portichetto.

2 Cfr. Obituario III c. 5. Fu deposto avanti la cap-

pella di S. Filippo Nerj : ma l’iscrizione funeraria

venne incoscientemente tolta, insieme con altre insi-

gnificanti, nei citati restauri del 1900!

3 II culto dei ss. apostoli Filippo e Giacomo, pro-

tettori del paese, dei quali la festa ricorre nel calen-

dimaggio, è una memoria dei Colonna,