216

Das Buch für Alle.

von dem unglücklichen Dänenprinzen ist dem gebildeten

Deutschen kaum weniger vertraut, als die von dem Doktor

Faust. Hamlet, vom Geiste seines Vaters aufgefordert, den

Mord desselben an Oheim und Mutter zu rächen, kann „von

des Gedankens Bläffe angekränkelt" und vom Zweifel hin und

her gerissen, sich nicht zur That aufraffen, und trifft zuletzt

nicht nur die Schuldigen, sondern zerstört auch Leben und

Glück einer Anzahl Schuldloser und schließlich sich selbst.

Eines dieser Opfer, das schuldloseste von Allen, ist die schöne

Ophelia. Hamlet liebt sie. Aber jetzt, wo er vor jene un-

Heft 9.

geheure Aufgabe gestellt ist, der er sich nicht gewachsen fühlt,

und er an allem zukünftigen Glück für sich verzweifelt, stößt

er sie von sich. Er stellt sich geisteskrank, um den Oheim

und seine Mutter ungestört beobachten zu können, er quält

die arme Ophelia mit höhnischen Stachelreden, verwundet ihr

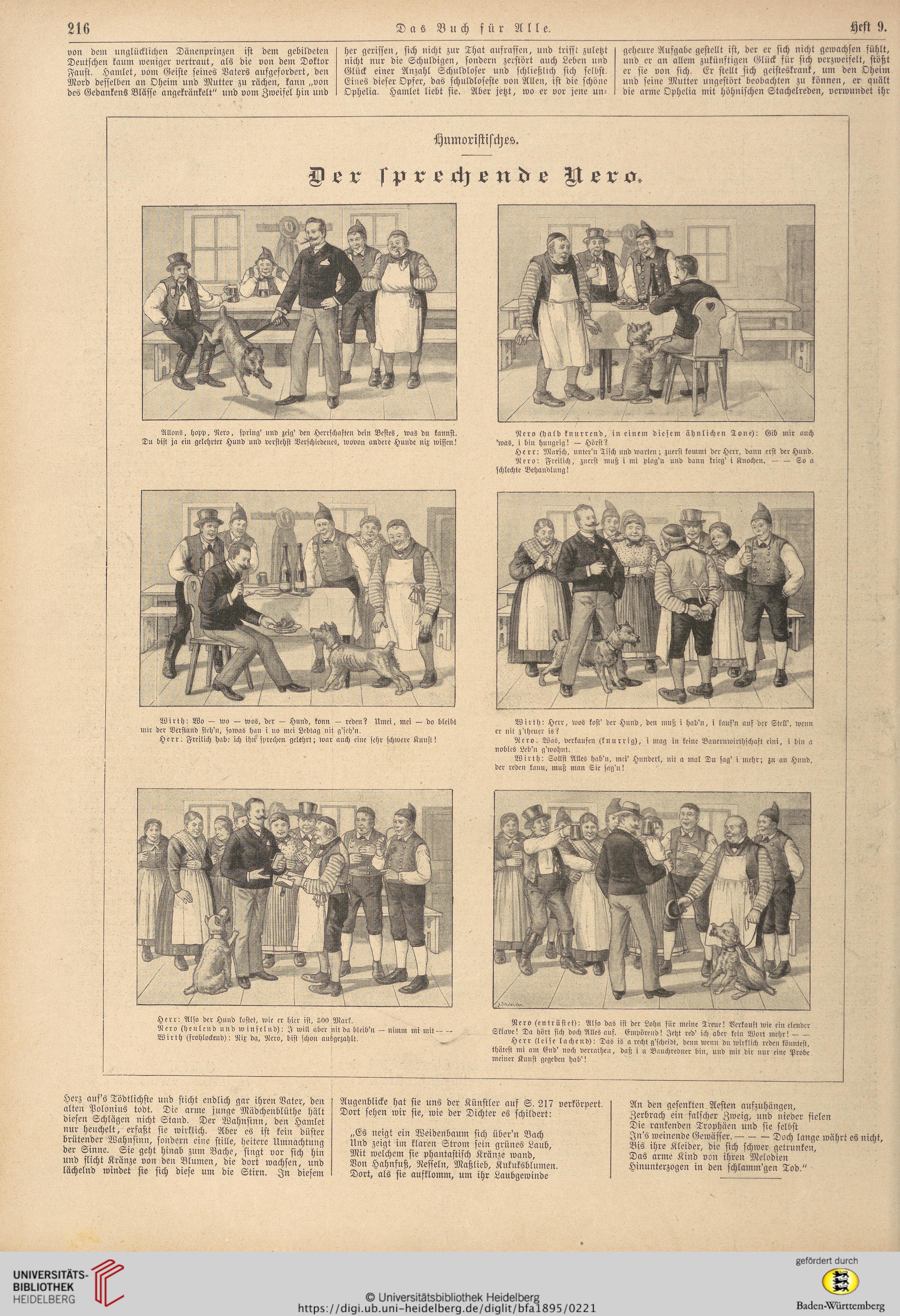

Der sprechende Uero-

Allons, hopp, Nero, spring' nnd zeig' den Herrschaften dein Bestes, was du kannst.

Du bist ja ein gelehrter Hund und verstehst Verschiedenes, wovon andere Hunde nix wissen!

Nero (halb knurrend, in einem diesem ähnlichen Tone): Gib mir auch

'was, i bin hungrig! — Hörst?

Herr: Marsch, unter'n Tisch und warten; zuerst kommt der Herr, dann erst der Hund.

Nero: Freilich, zuerst muß i mi Plag'n und dann krieg' i Knochen. — — So a

schlechte Behandlung!

Wirth: Wo — wo — wos, der — Hund, kann — reden? Nmci, mei — do bleibt

mir der Verstand stch'n, sowas Han i no mei Lebtag nit g'sch'n.

Herr: Freilich habe ich ihn sprechen gelehrt; war auch eine sehr schwere Kunst!

Herr: Also der Hund kostet, wie er hier ist, 300 Mark.

Nero (heulend und winselnd): I will aber nit da bleib'n — nimm mi mit-

Wirth (frohlockend): Nix da, Nero, bist schon ausgczahlt.

Wirth: Herr, wos kost' der Hund, den muß i hab'n, i kauf'» auf der Stell', wenn

er nit z'thcucr is?

Nero. Was, verkaufen (knurrig), i mag in keine Baucrnwirthschaft ciui, i bin a

nobles Lcb'n g'wohnt.

Wirth: Sollst Alles hab'», mei' Hundcrl, nit a mal Du sag' i mehr; zu an Hund,

der reden kann, muß man Sie sag'»!

Nero (entrüstet): Also das ist der Lohn für meine Treue! Verkauft wie ein elender

Sklave! Da hort sich doch Alles auf. Empörend! Jetzt red' ich aber kein Wort mehr!-

Herr (leise lachend): Das is a recht g'scheidt, denn wenn du wirklich reden könntest,

thätcst mi am End' noch vcrrathen, daß i a Bauchredner bin, und mit dir nur eine Probe

meiner Kunst gegeben hab'!

Herz auf's Tödtlichste und sticht endlich gar ihren Vater, den

alten Polonius todt. Die arme junge Mädchenblüthe hält

diesen Schlägen nicht Stand. Der Wahnsinn, den Hamlet

nur heuchelt, erfaßt sie wirklich. Aber es ist kein "düster

brütender Wahnsinn, sondern eine stille, heitere Umnachtung

der Sinne. Sie geht hinab zum Bache, singt vor sich hin

und flicht Kränze von den Blumen, die dort wachsen, und

lächelnd windet sie sich diese um die Stirn. In diesem

Augenblicke hat sie uns der Künstler auf S. 217 verkörpert.

Dort sehen wir sie, wie der Dichter es fchildert:

„Es neigt ein Weidenbaum sich über'n Vach

Und zeigt im klaren Strom sein grünes Laub,

Mit welchem sie phantastisch Kränze wand.

Von Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Kukuksbluinen.

Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde

An den gesenkten. Aesten aufzuhängen.

Zerbrach ein falscher Zweig, und nieder fielen

Die rankenden Trophäen und sie selbst

Jn's weinende Gewässer.-Doch lange währt es nicht,

Bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken.

Das arme Kind von ihren Melodien

Hinunterzogen in den schlamm'gen Tod."

Das Buch für Alle.

von dem unglücklichen Dänenprinzen ist dem gebildeten

Deutschen kaum weniger vertraut, als die von dem Doktor

Faust. Hamlet, vom Geiste seines Vaters aufgefordert, den

Mord desselben an Oheim und Mutter zu rächen, kann „von

des Gedankens Bläffe angekränkelt" und vom Zweifel hin und

her gerissen, sich nicht zur That aufraffen, und trifft zuletzt

nicht nur die Schuldigen, sondern zerstört auch Leben und

Glück einer Anzahl Schuldloser und schließlich sich selbst.

Eines dieser Opfer, das schuldloseste von Allen, ist die schöne

Ophelia. Hamlet liebt sie. Aber jetzt, wo er vor jene un-

Heft 9.

geheure Aufgabe gestellt ist, der er sich nicht gewachsen fühlt,

und er an allem zukünftigen Glück für sich verzweifelt, stößt

er sie von sich. Er stellt sich geisteskrank, um den Oheim

und seine Mutter ungestört beobachten zu können, er quält

die arme Ophelia mit höhnischen Stachelreden, verwundet ihr

Der sprechende Uero-

Allons, hopp, Nero, spring' nnd zeig' den Herrschaften dein Bestes, was du kannst.

Du bist ja ein gelehrter Hund und verstehst Verschiedenes, wovon andere Hunde nix wissen!

Nero (halb knurrend, in einem diesem ähnlichen Tone): Gib mir auch

'was, i bin hungrig! — Hörst?

Herr: Marsch, unter'n Tisch und warten; zuerst kommt der Herr, dann erst der Hund.

Nero: Freilich, zuerst muß i mi Plag'n und dann krieg' i Knochen. — — So a

schlechte Behandlung!

Wirth: Wo — wo — wos, der — Hund, kann — reden? Nmci, mei — do bleibt

mir der Verstand stch'n, sowas Han i no mei Lebtag nit g'sch'n.

Herr: Freilich habe ich ihn sprechen gelehrt; war auch eine sehr schwere Kunst!

Herr: Also der Hund kostet, wie er hier ist, 300 Mark.

Nero (heulend und winselnd): I will aber nit da bleib'n — nimm mi mit-

Wirth (frohlockend): Nix da, Nero, bist schon ausgczahlt.

Wirth: Herr, wos kost' der Hund, den muß i hab'n, i kauf'» auf der Stell', wenn

er nit z'thcucr is?

Nero. Was, verkaufen (knurrig), i mag in keine Baucrnwirthschaft ciui, i bin a

nobles Lcb'n g'wohnt.

Wirth: Sollst Alles hab'», mei' Hundcrl, nit a mal Du sag' i mehr; zu an Hund,

der reden kann, muß man Sie sag'»!

Nero (entrüstet): Also das ist der Lohn für meine Treue! Verkauft wie ein elender

Sklave! Da hort sich doch Alles auf. Empörend! Jetzt red' ich aber kein Wort mehr!-

Herr (leise lachend): Das is a recht g'scheidt, denn wenn du wirklich reden könntest,

thätcst mi am End' noch vcrrathen, daß i a Bauchredner bin, und mit dir nur eine Probe

meiner Kunst gegeben hab'!

Herz auf's Tödtlichste und sticht endlich gar ihren Vater, den

alten Polonius todt. Die arme junge Mädchenblüthe hält

diesen Schlägen nicht Stand. Der Wahnsinn, den Hamlet

nur heuchelt, erfaßt sie wirklich. Aber es ist kein "düster

brütender Wahnsinn, sondern eine stille, heitere Umnachtung

der Sinne. Sie geht hinab zum Bache, singt vor sich hin

und flicht Kränze von den Blumen, die dort wachsen, und

lächelnd windet sie sich diese um die Stirn. In diesem

Augenblicke hat sie uns der Künstler auf S. 217 verkörpert.

Dort sehen wir sie, wie der Dichter es fchildert:

„Es neigt ein Weidenbaum sich über'n Vach

Und zeigt im klaren Strom sein grünes Laub,

Mit welchem sie phantastisch Kränze wand.

Von Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Kukuksbluinen.

Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde

An den gesenkten. Aesten aufzuhängen.

Zerbrach ein falscher Zweig, und nieder fielen

Die rankenden Trophäen und sie selbst

Jn's weinende Gewässer.-Doch lange währt es nicht,

Bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken.

Das arme Kind von ihren Melodien

Hinunterzogen in den schlamm'gen Tod."