IN0 207

BULLETIN DE L'ART POUR TOUS

L'Enfant à la crèche (Musée du Louvre)

Têt9 de OiiriSt, (Bibliothèque protestante) (Planche II).

Le catalogue du Musée du Louvre antérieur à celui de 1897 indiquait sous le

n° 91 la mention suivante : Ligicr Richier, puis au-dessous: « Ce fragment est tout

ce qui reste d'une grande composition qui dut être un chef-d'œuvre s> ; il fut long-

temps encastré dans un des murs du château de Ligny, appartenant dès le xme siècle

aux Luxembourg.

« A quel monument peut avoir appartenu ce fragment de sculpture si remar-

quable », écrit M. L. Maxe-Werly ? faut-il accepter l'indication du catalogue, enfin

doit on reconnaître, dans cette œuvre, le ciseau de Ligier Richier. Les archives du

Louvre ne nous procurent à cet égard aucun renseignement, seule cette indication

y est rapportée :

(1852, Enfant à la crèche, acheté à M. Pillotel, membre de la cour de Poitiers,

au prix de 500 francs.)

Mais M. Maxe-Werly, qui s'est livré à de nombreuses recherches el qui a con-

sulté la plupart des auteurs qui se sont occupés de Ligny, a extrait de leurs ouvrages

les passages concernant la collégiale et recherché dans les historiens de la Lorraine

s'il n'était pas possible de découvrir à quel monument, aujourd'hui détruit, avait

apparienu VEnfant à la crèche; voici, dans leur ordre de provenance, les renseigne-

ments qu'il a recueillis :

Nicolas Vigier (1GI9), le plus ancien des auteurs traitant de la chapelle du châ-

teau de Ligny, se tait sur l'Enfant à la crèche; il rapporte que plusieurs des princes

de la maison de Luxembourg y ont leurs tombeaux, il n'en décriL aucun el se borne

à en relever les inscriptions.

Le P. Benoît Picard (1711), qui consacre un chapitre à la description de la collé-

giale, ne dit rien des monuments qu'elle renfermait; les aulre=, Durival (1753), dom

Calmet (1756), Maillet (1773), Bonnabelle (1881) ne signalent pas la composition

encastrée dans un des murs du château. Donc, rien, dans les ouvrages de ces

auteurs, ne venait justifier l'indication mentionnée dans le catalogue du Musée du

Louvre, qui signalait la collégiale du château de Ligny comme étant la provenance

de l'Enfant à la crèche de Ligier Richier. Examinons maintenant ce que rapportent

les mêmes auteurs au sujet d'un groupe représentant la Nativité :

Après avoir décrit le mausolée de René de Chalon, prince d'Orange, le retable

de l'autel représentant l'Annonciation, et d'autres œuvres de Ligier Richier, Durival

ajoute, en parlant des œuvres d'art de l'église Saint-Maxe de Bar : « L'artiste a

représenté la naissance de Jésus-Christ sur la croisée près de l'autel. Sur l'autre

croisée est la figure de Gilles de Trêves, à genoux devant un prie-Dieu. Toutes ces

figures paraissent de même main et dignes de Ligier Richier. Elles sont de pierre

polie et luisante comme ie marbre ».

Dom Calmet, dans la Bibliothèque lorraine, à l'article Richier, s'exprime ainsi :

« On montre dans la même église (Saint-Maxe), à la chapelle des Princes, plusieurs

figures de sa façon, entre autres la crèche de Noire-Seigneur qui a servi de modèle

à celle qui se voit au Val-de-Grâce à Paris. »

Maillet rapporte, dans sa description de l'église Saint-Maxe, qu'elle était ornée

de quantité de stalues, au nombre desquelles il cite: « la naissance de Jésus-Christ

sur la croisée près de l'autel ».

11 demeure donc bien établi que, dans l'église Saint-Maxe de Bar, il a existé,

jusqu'à l'époque de la Révolution, un groupe représentant la crèche de Notre-Sei-

gnéur, œuvre attribuée à Ligier Richier qui, ainsi que le témoignent Durival et dom

Calmet, avait contribué dans une large mesure à l'embellissement de la chapelle

des Princes. Les églises ayant été livrées au pillage en 1793, tout ce que la collé-

giale de Saint-Maxe possédait de précieux fut brisé, les débris dispersés et c'est

sans doute alors que l'Enfant à la crèche, fragment le plus précieux ou le plus facile

à emporter du groupe delà Nativité, recueilli par une main inconnue, fut sauvé de

la destruction pour arriver plus tard en la possession de M. Pillotel.

La scène de la Nativité de Notre-Seigneur ayant été souvent reproduite à l'époque

de la Renaissance, Durival, dom Calmet et Mailllet ne nous ayant point laissé, du

monument qu'ils avaient vu dans la collégiale de Bar, une description suffisamment

détaillée pour permettre de reconnaître avec certitude, dans le chef-d'œuvre exposé

au Louvre, l'Enfant à la crèche dont il est fait mention dans les citations précé-

dentes, on pourrait, je le reconnais, conserver quelque doute sur la question d'ori-

gine, et admettre que cette sculpture, ne provenant pas de Ligny, aurait pu appar-

tenir à une église autre que celle de Saint-Maxe.

« Or, dit M. Maxe-Werly, l'examen attentif du fragment exposé au Musée du

Louvre ayant permis à des personnes compétentes de reconnaître dans la matière

employée une pierre particulière dont il existait unecarrière auprès de Saint-Mihiel,

et que seul Richier a employée dans la statuaire, il ne devient guère possible de

refuser à notre grand artiste cette sculpture dont le modelé des chairs, la délicatesse

des détails et la science analomique font un véritable chef-d'œuvre. Si donc l'Enfant

à la crèche, appartient à Ligier Richier, ne doit-on pas accepter que cette œuvre

provient delà collégiale de Saint-Maxe où Durival, dom Calmet et Maillet déclarent

avoir vu, parmi tant d'objets d'art, aujourd'hui détruits, un groupe sculpté par

notre artiste, représentant la naissance de Jésus-Christ. »

Tels sont les documents sur lesquels M. Maxe-Werly base son attribution.

Comme nous venons de le voir plus haut, le texte principal sur lequel s'appuie !

M. Maxe-Werly, pour authentifier cette œuvre, est de Durival; or, cette même descrip-

tion sert à M. H. Dannreuther à authentifier une tête de Christ qui se trouve à la

bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme français. 11 existe une telle

différence entre ces deux œuvres, et cela que l'on se place au point de vue artistique

ou au point de vue de la nature de la pierre employée, qu'il est difficile de croire

que ces œuvres ont été exécutées par le même artiste, bien qu'ayant toutes deux

apparienu au trésor de l'église de Bar-sur-Aube.

La têle de Christ de la bibliothèque du protestantisme français est, comme le

dit M. Lallemend dans un langage imagé, un miracle de sculpture ; c'est en effet une

très juste définition de cette œuvre, surtout siM. Lallemend traduit les mots miracle

de sculpture, par une vérité d'expression, une sensation de vie réelle, celte tête a

tout cela, mais comme art elle est absolument différente de l'Enfant à la crèche.

Un dernier point, qui fait que je ne conclurai pas, parce qu'il jette un doute

absolu sur l'authenticilé de ces attributions, c'est la différence de la nalure des

pierres. Tous les auteurs qui ont écrit sur Ligier Richier, se sont entendus sur un

point, quî toutes ces œuvres étaient faites de la même pierre provenant de la carrière

de la Vaux. Or, les pierres employées pour ces deux œuvres sont absolument diffé-

rentes l'une de l'autre : el cela a lieu d'étonner, car il paraît inadmissible que Ligier

ait voulu changer sa pierre habituelle pour faire une œuvre, à la même époque,

dans la même église. La pierre de la tête du Christ a un grain très fin, un poli qui

répond à celui du marbre, tandis que l'Enfant à la crèche est sculpté dans une

pierre à grains, ce qui nuit même à l'effet de l'œuvre. Notre opinion, sans cependant

vouloir conclure en faveur de l'un ou de l'autre, c'est qu'il faut voir, dans ces deux

morceaux, des œuvres d'artistes différents, el pour juger sainement il ne faut pas

faire état de l'historique de la têle de Christ, pas plus que de l'attribution du cata-

logue du Musée du Louvre, mais juger d'après les autres chefs-d'œuvre, incontesta-

blement reconnus comme étant du grand maître lorrain.

R.etaole cle l'église collégiale d'Hattonolia/tel

(Planche III).

Le calvaire d'IIattonchâtel, dit M. Lallemend, mesure 2m,60 de longueur sur

lm,60 dans sa plus grande hauteur; il est en pierre de la Meuse et comprend trois

scènes : le Portement de Croix, le Crucifiement el la Mise au Tombeau, encadrées

dans un motif d'architecture.

L'aspect de cel encadrement est massif; cette lourdeur est encore accentuée par

une voussure, chargée de pendentifs, et par des pilastres trapus, qui n'ont pas assez

de légèreté malgré les arabesques dont ils sont ornés, arabesques représentant des

casques, des flèches et les attributs du sculpteur et de l'architecte.

Au bas du monument, sur toute la longueur de la plinthe, se développe en relief

une inscription tirée de la première épître de saint Pierre. Sur le piédestal des

pilastres est gravée en creux la date, ainsi décomposée: l'an 1000, 500, 23. Au milieu

sont les armoiries du donateur, accostées de ses initales : G. R.

Le calvaire contient trois épisodes de la Passion : Dans le comparliment de

gauche, (base om,6o, hauteur om,jo,profondeur om,33), se trouvent sept personnages

d'une grandeur moyenne de 0ra,45. Le Christ est tombé à genoux, un des bourreaux

lève avec fureur sur le condamné un paquet de cordes, un marteau ou un bâton;

Simon le Cyrénéen, coiffé d'un feutre bossué, unit ses efforts à ceux d'un soldat de

l'escorle; aux pieds du Christ, sainte Véronique; derrière elle est Madeleine. Au

dernier plan, Marie Salomé.

Le deuxième compartiment, (base à om,oo, hauteur i"\25, profondeur om,33),

comporte neuf personnages d'une grandeur moyenne cle 0m,45. Au sommet de la

composition, le Christ est étendu sur la croix; au pied de la croix sont les cavaliers

venus pour bri-er les jambes du crucifié. Plus loin, Longin s'arc-boute sur ses

étiiers pour enfoncer le 1er de la lance dans le corps du Christ; en avant, à cheval,

est le centurion ; un troisième cavalier regarde fièrement le Christ. A demi-caché par

le centurion, se tient un soldat. Au pied "de la croix, on voit Madeleine. Enfin, pour

le remplissage, Salomé et un autre personnage tendent les mains vers la croix. La

Vierge est prête à tomber, mais saint Jean la relient, ainsi que Marie Cléophas.

Le troisième compartiment, (base om,6o, hauteur o"\jo, profondeur om,33),

comprend huit personnages d'une grandeur moyenne de 0m,45; il représente la mise

au tombeau. Jésus est à demi étendu sur le sol. Saint Jean soulève le haut du

cadavre; la Vierge contemple son fils mort. C'éophas pleure. Salomé se penche vers

le Christ; Madeleine apporte les aromates. Dans le fond, le donateur : Gauchon-

Richeret (I), doyen du Chapitre d'Hattonehâtel; près de lui se lient un prélat qui

accompagne le donateur et qui représente probablement saint Maur, le patron du

Chapitre.

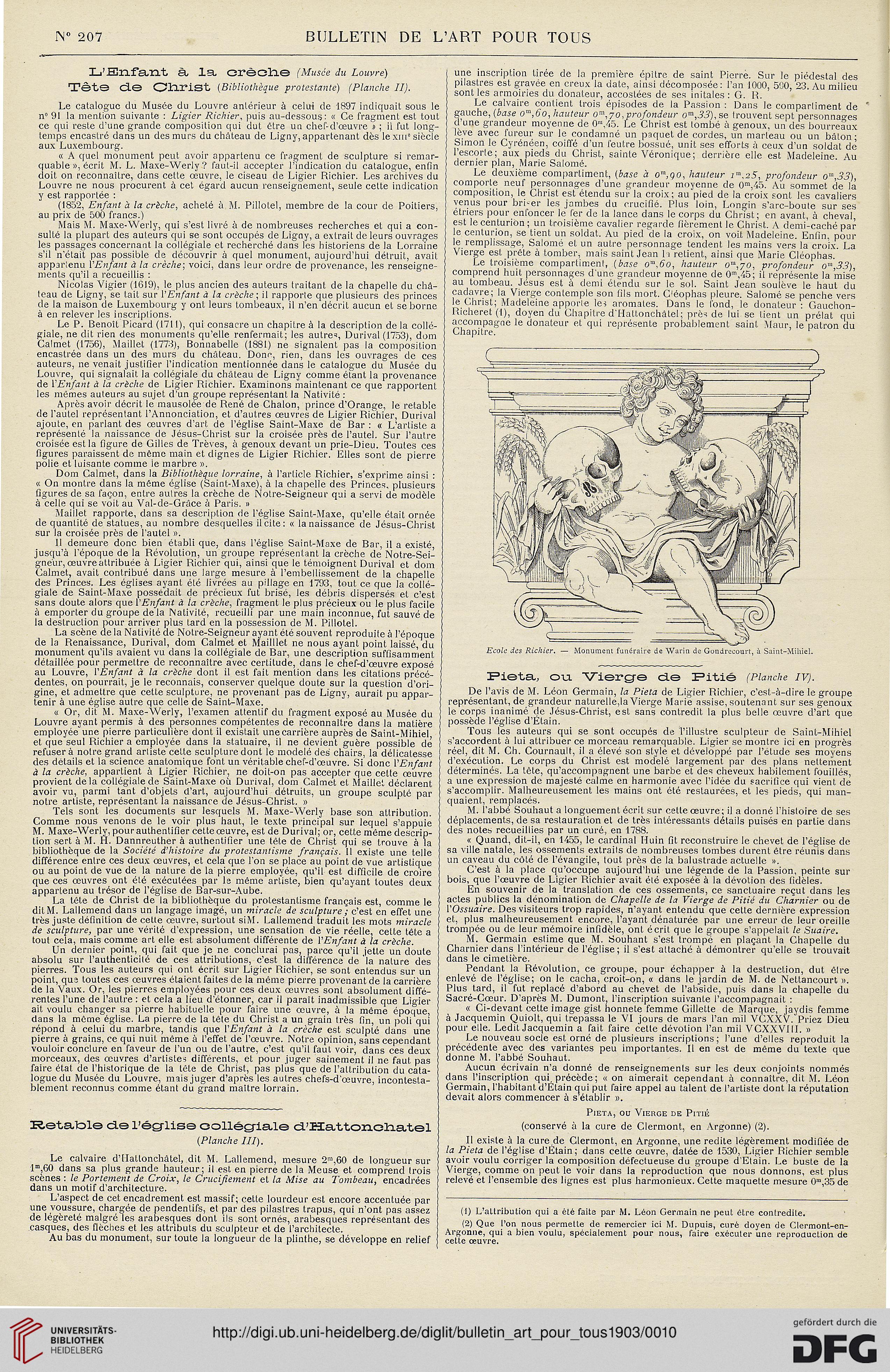

Ecole des Richier. — Monument funéraire de Warin de Gondrecourt, à Saint-Mihiel.

Pieta, ou "Vierge cie Fitié (Planche IV).

De l'avis de M. Léon Germain, la Pieta de Ligier Richier, c'est-à-dire le groupe

représentant, de grandeur naturelle,la Vierge Marie assise, soutenant sur ses genoux

le corps inanimé de Jésus-Christ, est sans contredit la plus belle œuvre d'art que

possède l'église d'Étain.

Tous lès auteurs qui se sont occupés de l'illustre sculpteur de Saint-Mihiel

s'accordent à lui attribuer ce morceau remarquable. Ligier se montre ici en progrès

réel, dit M. Ch. Cournault, il a élevé son style et développé par l'étude ses moyens

d'exécution. Le corps du Christ est modelé largement par des plans nettement

déterminés. La tète, qu'accompagnent une barbe et des cheveux habilement fouillés,

a une expression de majesté calme en harmonie avec l'idée du sacrifice qui vient de

s'accomplir. Malheureusement les mains ont été restaurées, et les pieds, qui man-

quaient, remplacés.

M. l'abbé Souhaut a longuement écrit sur cette œuvre ; il a donné l'histoire de ses

déplacements, de sa restauration et de très intéressants détails puisés en partie dans

des notes recueillies par un curé, en 1788.

« Quand, dit-il, en 1455, le cardinal Huin fit reconstruire le chevet de l'église de

sa ville natale, les ossements extraits de nombreuses lombes durent être réunis dans

un caveau du côté de l'évangile, tout près de la balustrade actuelle ».

C'est à la place qu'occupe aujourd'hui une légende de la Passion, peinte sur

bois, que l'œuvre de Ligier Richier avait été exposée à la dévotion des fidèles.

En souvenir de la translation cle ces ossements, ce sanctuaire reçut dans les

actes publics la dénomination de Chapelle de la Vierge de Pitié du Charnier ou de

l'Ossuaire. Des visiteurs trop rapides, n'ayant entendu que cette dernière expression

et, plus malheureusement encore, l'ayant dénaturée par une erreur de leur oreille

trompée ou de leur mémoire infidèle, ont écrit que le groupe s'appelait le Suaire.

M. Germain eslime que M. Souhant s'est trompé en plaçant la Chapelle du

Charnier dans l'intérieur de l'église; il s'est attaché à démontrer qu'elle se trouvait

dans le cimetière.

Pendant la Révolution, ce groupe, pour échapper à la destruction, dut êlre

enlevé de l'église; on le cacha, croit-on, « dans le jardin de M. de Nettancourt ».

Plus tard, il fut replacé d'abord au chevet de l'abside, puis dans la chapelle du

Sacré-Cœur. D'après M. Dumont, l'inscription suivante l'accompagnait :

« Ci-devant cette image gisl honnête femme Gillette de Marque, jaydis femme

à Jacquemin Quiolt, qui trépassa le VI jours de mars l'an mil VCXXV. Priez Dieu

pour elle. Ledit Jacquemin a fait faire cette dévotion l'an mil VCXXV1II. »

Le nouveau socle est orné de plusieurs inscriptions; l'une d'elles reproduit la

précédente avec des variantes peu importantes. Il en est de même du texte que

donne M. l'abbé Souhaut.

Aucun écrivain n'a donné de renseignements sur les deux conjoints nommés

dans l'inscription qui, précède; « on aimerait cependant à connaître, dit M. Léon

Germain, l'habitant d'Etain qui put faire appel au talent de l'artiste dont la réputation

devait alors commencer à s établir ».

Pieta, ou Vierge de Pitié

(conservé à la cure de Clermont, en Argonne) (2).

Il existe à la cure de Clermont, en Argonne, une redite légèrement modifiée de

la Pieta de l'église d'Etain; dans celte œuvre, datée de 1530, Ligier Richier semble

avoir voulu corriger la composition défectueuse du groupe d'Etain. Le buste de la

Vierge, comme on peut le voir dans la reproduction que nous donnons, est plus

relevé et l'ensemble des lignes est plus harmonieux. Cette maquette mesure 0ra,35 de

(1) L'attribution qui a été faite par M. Léon Germain ne peut être contredite.

(2) Que l'on nous permette de remercier ici M. Dupuis, curé doyen de Olermont-en-

Argonne, qui a bien voulu, spécialement pour nous, faire exécuter une reproduction de

cette œuvre.

BULLETIN DE L'ART POUR TOUS

L'Enfant à la crèche (Musée du Louvre)

Têt9 de OiiriSt, (Bibliothèque protestante) (Planche II).

Le catalogue du Musée du Louvre antérieur à celui de 1897 indiquait sous le

n° 91 la mention suivante : Ligicr Richier, puis au-dessous: « Ce fragment est tout

ce qui reste d'une grande composition qui dut être un chef-d'œuvre s> ; il fut long-

temps encastré dans un des murs du château de Ligny, appartenant dès le xme siècle

aux Luxembourg.

« A quel monument peut avoir appartenu ce fragment de sculpture si remar-

quable », écrit M. L. Maxe-Werly ? faut-il accepter l'indication du catalogue, enfin

doit on reconnaître, dans cette œuvre, le ciseau de Ligier Richier. Les archives du

Louvre ne nous procurent à cet égard aucun renseignement, seule cette indication

y est rapportée :

(1852, Enfant à la crèche, acheté à M. Pillotel, membre de la cour de Poitiers,

au prix de 500 francs.)

Mais M. Maxe-Werly, qui s'est livré à de nombreuses recherches el qui a con-

sulté la plupart des auteurs qui se sont occupés de Ligny, a extrait de leurs ouvrages

les passages concernant la collégiale et recherché dans les historiens de la Lorraine

s'il n'était pas possible de découvrir à quel monument, aujourd'hui détruit, avait

apparienu VEnfant à la crèche; voici, dans leur ordre de provenance, les renseigne-

ments qu'il a recueillis :

Nicolas Vigier (1GI9), le plus ancien des auteurs traitant de la chapelle du châ-

teau de Ligny, se tait sur l'Enfant à la crèche; il rapporte que plusieurs des princes

de la maison de Luxembourg y ont leurs tombeaux, il n'en décriL aucun el se borne

à en relever les inscriptions.

Le P. Benoît Picard (1711), qui consacre un chapitre à la description de la collé-

giale, ne dit rien des monuments qu'elle renfermait; les aulre=, Durival (1753), dom

Calmet (1756), Maillet (1773), Bonnabelle (1881) ne signalent pas la composition

encastrée dans un des murs du château. Donc, rien, dans les ouvrages de ces

auteurs, ne venait justifier l'indication mentionnée dans le catalogue du Musée du

Louvre, qui signalait la collégiale du château de Ligny comme étant la provenance

de l'Enfant à la crèche de Ligier Richier. Examinons maintenant ce que rapportent

les mêmes auteurs au sujet d'un groupe représentant la Nativité :

Après avoir décrit le mausolée de René de Chalon, prince d'Orange, le retable

de l'autel représentant l'Annonciation, et d'autres œuvres de Ligier Richier, Durival

ajoute, en parlant des œuvres d'art de l'église Saint-Maxe de Bar : « L'artiste a

représenté la naissance de Jésus-Christ sur la croisée près de l'autel. Sur l'autre

croisée est la figure de Gilles de Trêves, à genoux devant un prie-Dieu. Toutes ces

figures paraissent de même main et dignes de Ligier Richier. Elles sont de pierre

polie et luisante comme ie marbre ».

Dom Calmet, dans la Bibliothèque lorraine, à l'article Richier, s'exprime ainsi :

« On montre dans la même église (Saint-Maxe), à la chapelle des Princes, plusieurs

figures de sa façon, entre autres la crèche de Noire-Seigneur qui a servi de modèle

à celle qui se voit au Val-de-Grâce à Paris. »

Maillet rapporte, dans sa description de l'église Saint-Maxe, qu'elle était ornée

de quantité de stalues, au nombre desquelles il cite: « la naissance de Jésus-Christ

sur la croisée près de l'autel ».

11 demeure donc bien établi que, dans l'église Saint-Maxe de Bar, il a existé,

jusqu'à l'époque de la Révolution, un groupe représentant la crèche de Notre-Sei-

gnéur, œuvre attribuée à Ligier Richier qui, ainsi que le témoignent Durival et dom

Calmet, avait contribué dans une large mesure à l'embellissement de la chapelle

des Princes. Les églises ayant été livrées au pillage en 1793, tout ce que la collé-

giale de Saint-Maxe possédait de précieux fut brisé, les débris dispersés et c'est

sans doute alors que l'Enfant à la crèche, fragment le plus précieux ou le plus facile

à emporter du groupe delà Nativité, recueilli par une main inconnue, fut sauvé de

la destruction pour arriver plus tard en la possession de M. Pillotel.

La scène de la Nativité de Notre-Seigneur ayant été souvent reproduite à l'époque

de la Renaissance, Durival, dom Calmet et Mailllet ne nous ayant point laissé, du

monument qu'ils avaient vu dans la collégiale de Bar, une description suffisamment

détaillée pour permettre de reconnaître avec certitude, dans le chef-d'œuvre exposé

au Louvre, l'Enfant à la crèche dont il est fait mention dans les citations précé-

dentes, on pourrait, je le reconnais, conserver quelque doute sur la question d'ori-

gine, et admettre que cette sculpture, ne provenant pas de Ligny, aurait pu appar-

tenir à une église autre que celle de Saint-Maxe.

« Or, dit M. Maxe-Werly, l'examen attentif du fragment exposé au Musée du

Louvre ayant permis à des personnes compétentes de reconnaître dans la matière

employée une pierre particulière dont il existait unecarrière auprès de Saint-Mihiel,

et que seul Richier a employée dans la statuaire, il ne devient guère possible de

refuser à notre grand artiste cette sculpture dont le modelé des chairs, la délicatesse

des détails et la science analomique font un véritable chef-d'œuvre. Si donc l'Enfant

à la crèche, appartient à Ligier Richier, ne doit-on pas accepter que cette œuvre

provient delà collégiale de Saint-Maxe où Durival, dom Calmet et Maillet déclarent

avoir vu, parmi tant d'objets d'art, aujourd'hui détruits, un groupe sculpté par

notre artiste, représentant la naissance de Jésus-Christ. »

Tels sont les documents sur lesquels M. Maxe-Werly base son attribution.

Comme nous venons de le voir plus haut, le texte principal sur lequel s'appuie !

M. Maxe-Werly, pour authentifier cette œuvre, est de Durival; or, cette même descrip-

tion sert à M. H. Dannreuther à authentifier une tête de Christ qui se trouve à la

bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme français. 11 existe une telle

différence entre ces deux œuvres, et cela que l'on se place au point de vue artistique

ou au point de vue de la nature de la pierre employée, qu'il est difficile de croire

que ces œuvres ont été exécutées par le même artiste, bien qu'ayant toutes deux

apparienu au trésor de l'église de Bar-sur-Aube.

La têle de Christ de la bibliothèque du protestantisme français est, comme le

dit M. Lallemend dans un langage imagé, un miracle de sculpture ; c'est en effet une

très juste définition de cette œuvre, surtout siM. Lallemend traduit les mots miracle

de sculpture, par une vérité d'expression, une sensation de vie réelle, celte tête a

tout cela, mais comme art elle est absolument différente de l'Enfant à la crèche.

Un dernier point, qui fait que je ne conclurai pas, parce qu'il jette un doute

absolu sur l'authenticilé de ces attributions, c'est la différence de la nalure des

pierres. Tous les auteurs qui ont écrit sur Ligier Richier, se sont entendus sur un

point, quî toutes ces œuvres étaient faites de la même pierre provenant de la carrière

de la Vaux. Or, les pierres employées pour ces deux œuvres sont absolument diffé-

rentes l'une de l'autre : el cela a lieu d'étonner, car il paraît inadmissible que Ligier

ait voulu changer sa pierre habituelle pour faire une œuvre, à la même époque,

dans la même église. La pierre de la tête du Christ a un grain très fin, un poli qui

répond à celui du marbre, tandis que l'Enfant à la crèche est sculpté dans une

pierre à grains, ce qui nuit même à l'effet de l'œuvre. Notre opinion, sans cependant

vouloir conclure en faveur de l'un ou de l'autre, c'est qu'il faut voir, dans ces deux

morceaux, des œuvres d'artistes différents, el pour juger sainement il ne faut pas

faire état de l'historique de la têle de Christ, pas plus que de l'attribution du cata-

logue du Musée du Louvre, mais juger d'après les autres chefs-d'œuvre, incontesta-

blement reconnus comme étant du grand maître lorrain.

R.etaole cle l'église collégiale d'Hattonolia/tel

(Planche III).

Le calvaire d'IIattonchâtel, dit M. Lallemend, mesure 2m,60 de longueur sur

lm,60 dans sa plus grande hauteur; il est en pierre de la Meuse et comprend trois

scènes : le Portement de Croix, le Crucifiement el la Mise au Tombeau, encadrées

dans un motif d'architecture.

L'aspect de cel encadrement est massif; cette lourdeur est encore accentuée par

une voussure, chargée de pendentifs, et par des pilastres trapus, qui n'ont pas assez

de légèreté malgré les arabesques dont ils sont ornés, arabesques représentant des

casques, des flèches et les attributs du sculpteur et de l'architecte.

Au bas du monument, sur toute la longueur de la plinthe, se développe en relief

une inscription tirée de la première épître de saint Pierre. Sur le piédestal des

pilastres est gravée en creux la date, ainsi décomposée: l'an 1000, 500, 23. Au milieu

sont les armoiries du donateur, accostées de ses initales : G. R.

Le calvaire contient trois épisodes de la Passion : Dans le comparliment de

gauche, (base om,6o, hauteur om,jo,profondeur om,33), se trouvent sept personnages

d'une grandeur moyenne de 0ra,45. Le Christ est tombé à genoux, un des bourreaux

lève avec fureur sur le condamné un paquet de cordes, un marteau ou un bâton;

Simon le Cyrénéen, coiffé d'un feutre bossué, unit ses efforts à ceux d'un soldat de

l'escorle; aux pieds du Christ, sainte Véronique; derrière elle est Madeleine. Au

dernier plan, Marie Salomé.

Le deuxième compartiment, (base à om,oo, hauteur i"\25, profondeur om,33),

comporte neuf personnages d'une grandeur moyenne cle 0m,45. Au sommet de la

composition, le Christ est étendu sur la croix; au pied de la croix sont les cavaliers

venus pour bri-er les jambes du crucifié. Plus loin, Longin s'arc-boute sur ses

étiiers pour enfoncer le 1er de la lance dans le corps du Christ; en avant, à cheval,

est le centurion ; un troisième cavalier regarde fièrement le Christ. A demi-caché par

le centurion, se tient un soldat. Au pied "de la croix, on voit Madeleine. Enfin, pour

le remplissage, Salomé et un autre personnage tendent les mains vers la croix. La

Vierge est prête à tomber, mais saint Jean la relient, ainsi que Marie Cléophas.

Le troisième compartiment, (base om,6o, hauteur o"\jo, profondeur om,33),

comprend huit personnages d'une grandeur moyenne de 0m,45; il représente la mise

au tombeau. Jésus est à demi étendu sur le sol. Saint Jean soulève le haut du

cadavre; la Vierge contemple son fils mort. C'éophas pleure. Salomé se penche vers

le Christ; Madeleine apporte les aromates. Dans le fond, le donateur : Gauchon-

Richeret (I), doyen du Chapitre d'Hattonehâtel; près de lui se lient un prélat qui

accompagne le donateur et qui représente probablement saint Maur, le patron du

Chapitre.

Ecole des Richier. — Monument funéraire de Warin de Gondrecourt, à Saint-Mihiel.

Pieta, ou "Vierge cie Fitié (Planche IV).

De l'avis de M. Léon Germain, la Pieta de Ligier Richier, c'est-à-dire le groupe

représentant, de grandeur naturelle,la Vierge Marie assise, soutenant sur ses genoux

le corps inanimé de Jésus-Christ, est sans contredit la plus belle œuvre d'art que

possède l'église d'Étain.

Tous lès auteurs qui se sont occupés de l'illustre sculpteur de Saint-Mihiel

s'accordent à lui attribuer ce morceau remarquable. Ligier se montre ici en progrès

réel, dit M. Ch. Cournault, il a élevé son style et développé par l'étude ses moyens

d'exécution. Le corps du Christ est modelé largement par des plans nettement

déterminés. La tète, qu'accompagnent une barbe et des cheveux habilement fouillés,

a une expression de majesté calme en harmonie avec l'idée du sacrifice qui vient de

s'accomplir. Malheureusement les mains ont été restaurées, et les pieds, qui man-

quaient, remplacés.

M. l'abbé Souhaut a longuement écrit sur cette œuvre ; il a donné l'histoire de ses

déplacements, de sa restauration et de très intéressants détails puisés en partie dans

des notes recueillies par un curé, en 1788.

« Quand, dit-il, en 1455, le cardinal Huin fit reconstruire le chevet de l'église de

sa ville natale, les ossements extraits de nombreuses lombes durent être réunis dans

un caveau du côté de l'évangile, tout près de la balustrade actuelle ».

C'est à la place qu'occupe aujourd'hui une légende de la Passion, peinte sur

bois, que l'œuvre de Ligier Richier avait été exposée à la dévotion des fidèles.

En souvenir de la translation cle ces ossements, ce sanctuaire reçut dans les

actes publics la dénomination de Chapelle de la Vierge de Pitié du Charnier ou de

l'Ossuaire. Des visiteurs trop rapides, n'ayant entendu que cette dernière expression

et, plus malheureusement encore, l'ayant dénaturée par une erreur de leur oreille

trompée ou de leur mémoire infidèle, ont écrit que le groupe s'appelait le Suaire.

M. Germain eslime que M. Souhant s'est trompé en plaçant la Chapelle du

Charnier dans l'intérieur de l'église; il s'est attaché à démontrer qu'elle se trouvait

dans le cimetière.

Pendant la Révolution, ce groupe, pour échapper à la destruction, dut êlre

enlevé de l'église; on le cacha, croit-on, « dans le jardin de M. de Nettancourt ».

Plus tard, il fut replacé d'abord au chevet de l'abside, puis dans la chapelle du

Sacré-Cœur. D'après M. Dumont, l'inscription suivante l'accompagnait :

« Ci-devant cette image gisl honnête femme Gillette de Marque, jaydis femme

à Jacquemin Quiolt, qui trépassa le VI jours de mars l'an mil VCXXV. Priez Dieu

pour elle. Ledit Jacquemin a fait faire cette dévotion l'an mil VCXXV1II. »

Le nouveau socle est orné de plusieurs inscriptions; l'une d'elles reproduit la

précédente avec des variantes peu importantes. Il en est de même du texte que

donne M. l'abbé Souhaut.

Aucun écrivain n'a donné de renseignements sur les deux conjoints nommés

dans l'inscription qui, précède; « on aimerait cependant à connaître, dit M. Léon

Germain, l'habitant d'Etain qui put faire appel au talent de l'artiste dont la réputation

devait alors commencer à s établir ».

Pieta, ou Vierge de Pitié

(conservé à la cure de Clermont, en Argonne) (2).

Il existe à la cure de Clermont, en Argonne, une redite légèrement modifiée de

la Pieta de l'église d'Etain; dans celte œuvre, datée de 1530, Ligier Richier semble

avoir voulu corriger la composition défectueuse du groupe d'Etain. Le buste de la

Vierge, comme on peut le voir dans la reproduction que nous donnons, est plus

relevé et l'ensemble des lignes est plus harmonieux. Cette maquette mesure 0ra,35 de

(1) L'attribution qui a été faite par M. Léon Germain ne peut être contredite.

(2) Que l'on nous permette de remercier ici M. Dupuis, curé doyen de Olermont-en-

Argonne, qui a bien voulu, spécialement pour nous, faire exécuter une reproduction de

cette œuvre.