BULLETIN DE L'ART POUR TOUS

N° 207

, , T , , ... , nu-ai „„i monrfiiail'nrpOTiip enfifrement a élé recon- ) passer sous silence, la courageuse intervention de M. Justin Bonnaire qui dans une

hauteur. Le bras droit du Christ, qui manquait presque entièrement, a eie brochure « Respect au Sépulcre », datée de i863, étudie et répond d'une façon docu-

stitué avec assez de talent par un artiste lorrain. I

L'abbé Souhaut, qui a fait un examen sérieux des statuettes de Clermont,c on

que nous n'avons sous les yeux qu'un beau fragment d'une composition ou cl aunes

mentée aux diverses personnalités qui envisagent le déplacement du Sépulcre.

Le meilleur moyen de mettre fin à cette polémique, qui n'a jamais été complète-

ment abandonnée par certains, serait de procéder, comme M.L. Germain Va très judi-

cieusement indiqué: « Jl serait désirable, disait-il en i8g2,que le Gouvernement fit

mouler, pour le musée du Trocadéro, l'œuvre de Ligier Richier, et, à l'aide de copies,_

personnages devaient nécessairement figurer.

« Ligier, écrit-il. n'aurait pas supposé que la sainte Vierge aurait pu dune ma n

soulever presque tout le buste du Christ,qui n'est.appuyé contnereliesque p< » F m essayerait les divers pro:ets ayai'lt pour bllt de rendre à l'ensemble l'harmonie qui

droite. Elle devait être aidée dans sa pénible tache par saint Jean, mus cenou^ faf j actuellement defaift „. Le m0\dage a élé exécuté et il figure actuellement au

Personnage appelait, comme pendant a 1 autre extrémité, la îviaueieme, H , ml(/e'(! du Trocadéro; mais si des expériences de reconstitution ont été tentées, aucun

pagne si souvent la Mère de douleurs. » j des nombreux auteurs qui ont consacré leurs études à l'œuvre de Ligier Richier ne

nous a donné le compte rendu de ces tentatives. On aurait pu, et cela sans loucher au

chef-d'œuvre sur lequel il ne convient pas de faire des expériences de nature à com-

promettre sa durée, tenter la restitution des parties qui ont été gâtées par des restau-

rations regrettables ou par des travaux de consolidation mal compris : Vallongement

jusqu'à terre de la draperie du Christ et de la robe de Véronique, la main et le vase de

Madeleine, le ne$ de l'un des joueurs.

Tombeau de :i?liili;p;pe de Gueldres

(Veuve de René II, duc de Lorraine et de Bar) (Planche VI).

Philippe de Gueldres descendait, par sa mère, de saint Louis, et se trouvait la

cousine de François Ier. Elle épousa René II dont elle eut douze enfants, après la

mort de René II, en 1508, elle consacra sa vie à l'éducation de ses enfants ; sanc-

tifiant ses journées par la prière, le travail et les œuvres de charité. Lorsqu'elle crut

que sa lâche de mère était remplie, elle rassembla ses enfants, à Pont-à-Mousson, et

leur communiqua son désir d'entrer en religion; le lendemain, comme l'écrivit sur

un livre d'heures, Geoffroy de Multry : « La royne entra par grande dévotion à la

religion des sœurs Sainle-Claire, au Pont-à-Mousson ». Pendant les vingt-huit an-

nées qu'elle passa au couvent, elle donna l'exemple des vertus héroïques. Elle mou-

rut le 27 février 1547, âgée de quatre-vingt-sept ans.

Ce furent ses petits-fils qui lui firent élever un monument dans le couvent où elle

avait édifié la communauté par ses vertus. Ils en confièrent l'exécution à Ligier

Richier qui venait de terminer le tombeau de René de Chalon.

Par une admirable combinaison de marbres de couleurs, le grand sculpteur a su

trouver le secret de rendre la statue de Philippe de Gueldres aussi véritable que sai-

sissante dans le calme repos de la mort. Aux pieds de la reine, une religieuse, de

petite stature et d'une figure ravissante sous son voile noir, tient la couronne ducale

pour rappeler le mépris que Philippe de Gueldres a fait' des grandeurs de la terre,

le cénotaphe de la duchesse Philippe avait été placé dans le couvent même de

Sainte-Claire. En 1/92, le couvent subit le sort de toutes les communautés religieuses.

Mise SOX tombeau (Planche V). 11 fut saccagé, mais des mains pieuses enterrèrent la statue dans le monastère. On

' ' en perdit le souvenir. Ce ne lut que bien des années plus tard que l acquereur du ter-

Les deux plus belles oeuvres de Ligier Richier, à Saint-Mihiel, sont le Sépulcre j rajû> ayant fait faire des fouilles, trouva la statue et, n'en connaissant pas la valeur,

la fit placer dans son grenier. En 1822, le Dr Lamoureux trouva ce précieux chef-

d'œuvre, l'acheta et le fil transporter à Nancy. Quelques avaries étant survenues aux

mains, au voile, à la robe, on y remédia facilement. Ces réparations partielles furent

habilement conduites et on n'en aperçoit pas l'a trace.

Cette effigie funéraire se trouve aujourd'hui dans la seconde chapelle, à gauche

en entrant, dans l'église des Cordeliers à Nancy; elle est simplement posée sur un

massif de pierre blanche.

En arrière se lit, assez mal reproduite, l'inscription que Philippe de Gueldres

avait fait graver pour sa tombe :

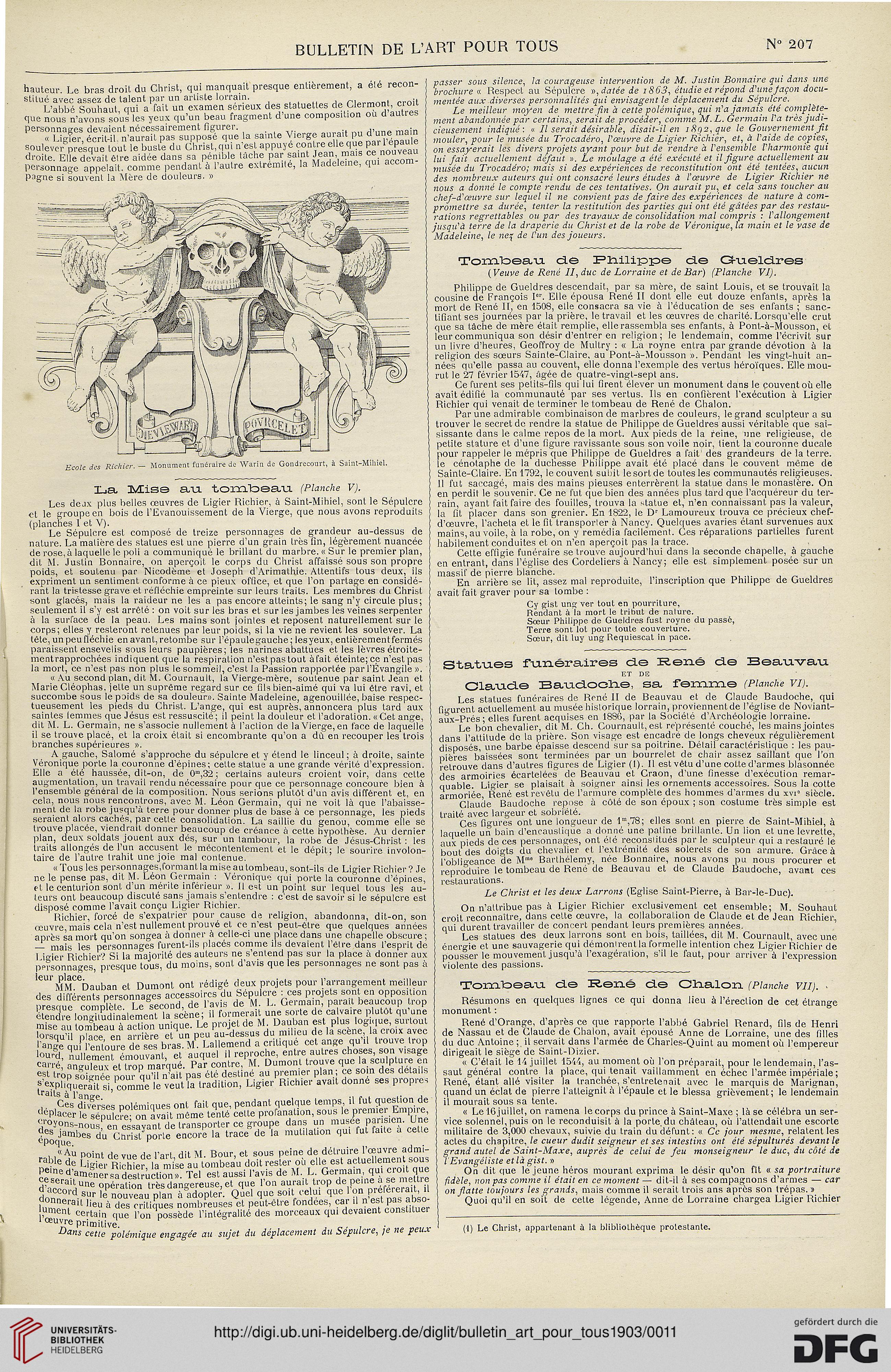

Ecole des Richier. — Monument funéraire de Wàrin de Gondrecourt, à Saint-Mihiel.

et le groupe en bois de l'Evanouisscmenl de la Vierge, que nous avons reproduits

(planches 1 et V).

Le Sépulcre est composé de treize personnages de grandeur au-dessus de

nature. La matière des statues est une pierre d'un grain très fin, légèrement nuancée

de rose,à laquelle le poli a communiqué le brillant du marbre. « Sur le premier plan,

dit M. Justin Bonnaire, on aperçoit le corps du Christ affaissé sous son propre

poids, et soutenu par Nicodème et Joseph d'Arimalhie. Attentifs tous deux, ils

expriment un sentiment conforme à ce pieux office, et que l'on partage en considé-

rant la tristesse grave et réfléchie empreinte sur leurs traits. Les membres du Christ

sont glacés, mais la raideur ne les a pas encore atteints; le sang n'y circule plus;

seulement il s'y est arrêté : on voit sur les bras et sur les jambes les veines serpenter

à la surface de la peau. Les mains sont jointes et reposent naturellement sur le

corps; elles y resteront retenues par leur poids, si la vie ne revient les soulever. La

tête, un peu fléchie en avant, retombe sur l'épaule gauche; les yeux, entièrement fermés

paraissent ensevelis sous leurs paupières; les narines abattues et les lèvres étroite-

ment rapprochées indiquent que la respiration n'est pas tout àfait éteinte; ce n'est pas

la mort, ce n'est pas non plus le sommeil, c'est la Passion rapportée par l'Évangile ».

« Au second plan, dit M. Cournault, la Vierge-mère, soutenue par saint Jean et

Marie Cléophas. jette un suprême regard sur ce fils bien-aimé qui va lui être ravi, et

succombe sous le paids de sa douleur». Sainte Madeleine, agenouillée, baise respec-

tueusement les pieds du Christ. L'ange, qui est auprès, annoncera plus tard aux

saintes femmes que Jésus est ressuscité; il peint la douleur et l'adoration. «Cet ange,

dit M. L. Germain, ne s'associe nullement à l'action de la Vierge, en face de laquelle

il se trouve placé, et la croix était si encombrante qu'on a clù en recouper les trois

branches supérieures ».

A gauche, Salomé s'approche du sépulcre et y étend le linceul; à droite, sainte

Véronique porte la couronne d'épines; celle statue a une grande vérité d'expression.

Elle a été haussée, dit-on, de 0m,32 ; certains auteurs croient voir, dans cette

augmentation, un travail rendu nécessaire pour que ce personnage concoure bien à

l'ensemble gênerai de la composition. Nous serions plutôt d'un avis différent et, en

cela, nous nous rencontrons, avec M. Léon Germain, qui ne voit là que l'abaisse-

ment de la robe jusqu'à terre pour donner plus de base à ce personnage, les pieds

seraient alors caches, par celle consolidation. La saillie du genou, comme elle se

trouve placée viendrait donner beaucoup de créance à cette hypothèse. Au dernier

i-\ a n fl/>iiv en ma c inn/in nnv rl/.r. ......___i____i . , * _..

Cy gisl ung ver tout en pourriture,

Rendant à la mort le tribut de nature.

Sœur Philippe de Gueldres fust royne du passé,

Terre sont lot pour toute couverture.

Sœur, dit luy ung Requiescat in pace.

Statues funéraires de René de Beauvau

ET DE -,

Claude Baudoche, sa femme (Planche VI).

Les statues funéraires de René II de Beauvau et de Claude Baudoche, qui

figurent actuellement au musée historique lorrain, proviennent de l'église de Noviant-

àux-Prés; elles furent acquises en 1880, par la Société d'Archéologie lorraine.

Le bon chevalier, dit M. Ch. Cournault, est représenté couché, les mains jointes

dans l'attitude de la prière. Son visage est encadre de longs cheveux régulièrement

disposés, une barbe épaisse descend sur sa poitrine. Détail caractéristique : les pau-

pières baissées soni terminées par un bourrelet de chair assez saillant que l'on

retrouve dans d'autres figures de Ligier (I). Il est vêlu d'une cotte d'armes blasonnéc

des armoiries écartelées de Beauvau et Craon, d'une finesse d'exécution remar-

quable. Ligier se plaisait à soigner ainsi les ornements accessoires. Sous la cotte

armoriée, René est revêtu de l'armure complèle des hommes d'armes du xvi° siècle.

Claude Baudoche repose à côté de son époux ; son costume très simple est

traité avec largeur et sobriété.

Ces figures ont une longueur de lm,78; elles sont en pierre de Saint-Mihiel, à

laquelle un bain d'encaustique a donné une patine brillante. Un lion et une levrette,

plan, deux soldats jouent aux dés, sur un tambour^ la robe tfe Tésus-Christ : les S d ^ =^ onFéîé reconstitués pàVTe Lxulp.eûr qui aTesfcuré lê

rails allonges de l ui accusent le mécontentement et le dépit; le sourire involon- bout des doigts du chevalier et l'extrémité des solerets de son armure. Grâce à

taire de 1 autre trahit une joie ma contenue Obligeance de M- Barthélémy, née Bonnaire, nous avons pu nous procurer et

« Tous les personnages,(ormanl la mise au tombeau, sont-ils de Ligier Richier?. le 1 "

ne le pense pas, dit M. Léon Germain : Véronique qui porte la couronne d'épines,

et le centurion sont d un mente inférieur ». Il e*t un point sur lequel tous les au-

teurs ont beaucoup discuté sans jamais s'entendre : c'est de savoir si le sépulcre est

disposé comme l'avait conçu Ligier Richier.

Richier, forcé de s'expatrier pour cause de religion, abandonna, dit-on, son

œuvre, mais cela n'est nullement prouvé et ce n'est peut-être que quelques années

reproduire le tombeau de René de Beauvau et de Claude Baudoche, avant ces

restaurations.

Le Christ et les deux Larrons (Eglise Saint-Pierre, à Bar-le-Duc).

On n'attribue pas à Ligier Richier exclusivement cet ensemble; M. Souhaut

croit reconnaître, dans celle œuvre, la collaboration de Claude et de Jean Richier,

qui durent travailler de concert pendant leurs premières années,

après sa mort qu'on songea à donner a celle-ci une place dans une chapelle obscure ; Les statues des deux larrons sont en bois, taillées, dil M. Cournault, avec une

— mais les personnages furent-ils places comme ils devaient l'être dans l'esprit de énergie et une sauvagerie qui démontrent la formelle intention chez Ligier Richier de

Ligier Richier? Si la majorité des auteurs ne s'entend pas sur la place à donner aux pousser le mouvement jusqu'à l'exagéralion, s'il le faut, pour arriver à l'expression

personnages, presque tous, du moins, sont d'avis que les personnages ne sont pas à violente des passions.

Tombeau de René de Chalon (Planche vil). -

Résumons en quelques lignes ce qui donna lieu à l'érection de cet étrange

monument :

René d'Orange, d'après ce que rapporte l'abbé Gabriel Renard, fils de Henri

de Nassau et de Claude de Chalon, avait épousé Anne de Lorraine, une des filles

du duc Antoine ; il servait dans l'armée de Charles-Quint au moment où l'empereur

dirigeait le siège de Saint-Dizief.

« C'était le 14 juillet 1544, au moment où l'on préparait, pour le lendemain, l'as-

saut général contre la place, qui tenait vaillamment en échec l'armée impériale ;

René, étant allé visiter la tranchée, s'entretenait avec le marquis de Marignan,

quand un éclat de pierre l'atteignit à l'épaule et le blessa grièvement; le lendemain

il mourait sous sa tente.

« Le 1C juillet, on ramena le corps du prince à Saint-Maxe ; là se célébra un ser-

vice solennel, puis on le reconduisit à la porte.du château, où l'altcndait une escorte

militaire de 3,000 chevaux, suivie du train du défunt: « Ce jour mesme, relatent les

actes du chapitre, le cueur dudit seigneur et ses intestins ont été sépultures devant le

grand autel de Saint-Maxe, auprès de celui de feu monseigneur le duc, du côté de

l Evangéiiste et là gist. »

On dit que le jeune héros mourant exprima le désir qu'on fit « sa portraiture

fidèle, non pas comme il était en ce moment — dit-il à ses compagnons d'armes — car

on flatte toujours les grands, mais comme il serait trois ans après son trépas. »

Quoi qu'il en soit de celte légende, Anne de Lorraine chargea Ligier Richier

(1) Le Christ, appartenant à la blibliothèque protestante.

leur place.

MM Dauban et Dumonl ont rédige deux projets pour 1 arrangement meilleur

des différents personnages accessoires du Sépulcre . ces projels sont en opposition

presque complète. Le second, de l'avis de M. L. Germain, paraît beaucoup trop

étendre longitudinalement la scène; il formerait une sorte de ca vaire plutôt qu une

mise au tombeau à action unique. Le projet de M Dauban est plus logique, surtout

lorsqu'il ohee en arrière et un peu au-dessus du milieu de la scène, la croix avec

l'ange ui' 'entoure de ses bras M Lallemend a critiqué cet ange qu'il trouve trop

lourt u ffi'émouvant, et auquel il reproche, entre autres choses, son visage

carré anguleux et trop marqué. Par contre, M. Dumonl trouve que la sculpture en

e?t trop soirée pour qu'il n'ait pas été destiné au premier plan ; ce soin des détails

f'expliquer^ a 'comme le veut la tradition, Ligier Richier avait donne ses propres

lrails à l'ano-e i

,. Ces diverses polémiques ont fait que, pendant quelque temps, il fut question de

<lcPlacer le sépulcre- on avait même tenté celte profanation, sous le premier Empire,

^oyons-nous en essayant de transporter ce groupe dans un musce parisien. Une

des jambes du Christ porte encore la trace de la mutilation qui fut faite a celle

lPoque. '

. «Au point de vue de l'art, dit M. Bour, cl sous peine de détruire l'œuvre admi-

se de LigieV Richier la mise au tombeau doit rester où elle est actuellement sous

cTs?rd;amâe^ est aussi ''avis de M". h Ge'',main' Tl Z met'tre

d^c^aa,Une opération très dangereuse, et que l'on aurait trop dep61"^^™^

a accord sur le nouveau plan à'idoplcr. Quel que soit celui que 1 on préférerait, il

dînerait lieu à des critiques nombreuses et peut-être fondées, car .1 n'est pas abso-

lument certain que l'on possède l'intégralité des morceaux qui devaient constituer

1 œuv''e primitive. ■ ■ , .

Dans cette polémique engagée au sujet du déplacement du Sépulcre, je ne peux

N° 207

, , T , , ... , nu-ai „„i monrfiiail'nrpOTiip enfifrement a élé recon- ) passer sous silence, la courageuse intervention de M. Justin Bonnaire qui dans une

hauteur. Le bras droit du Christ, qui manquait presque entièrement, a eie brochure « Respect au Sépulcre », datée de i863, étudie et répond d'une façon docu-

stitué avec assez de talent par un artiste lorrain. I

L'abbé Souhaut, qui a fait un examen sérieux des statuettes de Clermont,c on

que nous n'avons sous les yeux qu'un beau fragment d'une composition ou cl aunes

mentée aux diverses personnalités qui envisagent le déplacement du Sépulcre.

Le meilleur moyen de mettre fin à cette polémique, qui n'a jamais été complète-

ment abandonnée par certains, serait de procéder, comme M.L. Germain Va très judi-

cieusement indiqué: « Jl serait désirable, disait-il en i8g2,que le Gouvernement fit

mouler, pour le musée du Trocadéro, l'œuvre de Ligier Richier, et, à l'aide de copies,_

personnages devaient nécessairement figurer.

« Ligier, écrit-il. n'aurait pas supposé que la sainte Vierge aurait pu dune ma n

soulever presque tout le buste du Christ,qui n'est.appuyé contnereliesque p< » F m essayerait les divers pro:ets ayai'lt pour bllt de rendre à l'ensemble l'harmonie qui

droite. Elle devait être aidée dans sa pénible tache par saint Jean, mus cenou^ faf j actuellement defaift „. Le m0\dage a élé exécuté et il figure actuellement au

Personnage appelait, comme pendant a 1 autre extrémité, la îviaueieme, H , ml(/e'(! du Trocadéro; mais si des expériences de reconstitution ont été tentées, aucun

pagne si souvent la Mère de douleurs. » j des nombreux auteurs qui ont consacré leurs études à l'œuvre de Ligier Richier ne

nous a donné le compte rendu de ces tentatives. On aurait pu, et cela sans loucher au

chef-d'œuvre sur lequel il ne convient pas de faire des expériences de nature à com-

promettre sa durée, tenter la restitution des parties qui ont été gâtées par des restau-

rations regrettables ou par des travaux de consolidation mal compris : Vallongement

jusqu'à terre de la draperie du Christ et de la robe de Véronique, la main et le vase de

Madeleine, le ne$ de l'un des joueurs.

Tombeau de :i?liili;p;pe de Gueldres

(Veuve de René II, duc de Lorraine et de Bar) (Planche VI).

Philippe de Gueldres descendait, par sa mère, de saint Louis, et se trouvait la

cousine de François Ier. Elle épousa René II dont elle eut douze enfants, après la

mort de René II, en 1508, elle consacra sa vie à l'éducation de ses enfants ; sanc-

tifiant ses journées par la prière, le travail et les œuvres de charité. Lorsqu'elle crut

que sa lâche de mère était remplie, elle rassembla ses enfants, à Pont-à-Mousson, et

leur communiqua son désir d'entrer en religion; le lendemain, comme l'écrivit sur

un livre d'heures, Geoffroy de Multry : « La royne entra par grande dévotion à la

religion des sœurs Sainle-Claire, au Pont-à-Mousson ». Pendant les vingt-huit an-

nées qu'elle passa au couvent, elle donna l'exemple des vertus héroïques. Elle mou-

rut le 27 février 1547, âgée de quatre-vingt-sept ans.

Ce furent ses petits-fils qui lui firent élever un monument dans le couvent où elle

avait édifié la communauté par ses vertus. Ils en confièrent l'exécution à Ligier

Richier qui venait de terminer le tombeau de René de Chalon.

Par une admirable combinaison de marbres de couleurs, le grand sculpteur a su

trouver le secret de rendre la statue de Philippe de Gueldres aussi véritable que sai-

sissante dans le calme repos de la mort. Aux pieds de la reine, une religieuse, de

petite stature et d'une figure ravissante sous son voile noir, tient la couronne ducale

pour rappeler le mépris que Philippe de Gueldres a fait' des grandeurs de la terre,

le cénotaphe de la duchesse Philippe avait été placé dans le couvent même de

Sainte-Claire. En 1/92, le couvent subit le sort de toutes les communautés religieuses.

Mise SOX tombeau (Planche V). 11 fut saccagé, mais des mains pieuses enterrèrent la statue dans le monastère. On

' ' en perdit le souvenir. Ce ne lut que bien des années plus tard que l acquereur du ter-

Les deux plus belles oeuvres de Ligier Richier, à Saint-Mihiel, sont le Sépulcre j rajû> ayant fait faire des fouilles, trouva la statue et, n'en connaissant pas la valeur,

la fit placer dans son grenier. En 1822, le Dr Lamoureux trouva ce précieux chef-

d'œuvre, l'acheta et le fil transporter à Nancy. Quelques avaries étant survenues aux

mains, au voile, à la robe, on y remédia facilement. Ces réparations partielles furent

habilement conduites et on n'en aperçoit pas l'a trace.

Cette effigie funéraire se trouve aujourd'hui dans la seconde chapelle, à gauche

en entrant, dans l'église des Cordeliers à Nancy; elle est simplement posée sur un

massif de pierre blanche.

En arrière se lit, assez mal reproduite, l'inscription que Philippe de Gueldres

avait fait graver pour sa tombe :

Ecole des Richier. — Monument funéraire de Wàrin de Gondrecourt, à Saint-Mihiel.

et le groupe en bois de l'Evanouisscmenl de la Vierge, que nous avons reproduits

(planches 1 et V).

Le Sépulcre est composé de treize personnages de grandeur au-dessus de

nature. La matière des statues est une pierre d'un grain très fin, légèrement nuancée

de rose,à laquelle le poli a communiqué le brillant du marbre. « Sur le premier plan,

dit M. Justin Bonnaire, on aperçoit le corps du Christ affaissé sous son propre

poids, et soutenu par Nicodème et Joseph d'Arimalhie. Attentifs tous deux, ils

expriment un sentiment conforme à ce pieux office, et que l'on partage en considé-

rant la tristesse grave et réfléchie empreinte sur leurs traits. Les membres du Christ

sont glacés, mais la raideur ne les a pas encore atteints; le sang n'y circule plus;

seulement il s'y est arrêté : on voit sur les bras et sur les jambes les veines serpenter

à la surface de la peau. Les mains sont jointes et reposent naturellement sur le

corps; elles y resteront retenues par leur poids, si la vie ne revient les soulever. La

tête, un peu fléchie en avant, retombe sur l'épaule gauche; les yeux, entièrement fermés

paraissent ensevelis sous leurs paupières; les narines abattues et les lèvres étroite-

ment rapprochées indiquent que la respiration n'est pas tout àfait éteinte; ce n'est pas

la mort, ce n'est pas non plus le sommeil, c'est la Passion rapportée par l'Évangile ».

« Au second plan, dit M. Cournault, la Vierge-mère, soutenue par saint Jean et

Marie Cléophas. jette un suprême regard sur ce fils bien-aimé qui va lui être ravi, et

succombe sous le paids de sa douleur». Sainte Madeleine, agenouillée, baise respec-

tueusement les pieds du Christ. L'ange, qui est auprès, annoncera plus tard aux

saintes femmes que Jésus est ressuscité; il peint la douleur et l'adoration. «Cet ange,

dit M. L. Germain, ne s'associe nullement à l'action de la Vierge, en face de laquelle

il se trouve placé, et la croix était si encombrante qu'on a clù en recouper les trois

branches supérieures ».

A gauche, Salomé s'approche du sépulcre et y étend le linceul; à droite, sainte

Véronique porte la couronne d'épines; celle statue a une grande vérité d'expression.

Elle a été haussée, dit-on, de 0m,32 ; certains auteurs croient voir, dans cette

augmentation, un travail rendu nécessaire pour que ce personnage concoure bien à

l'ensemble gênerai de la composition. Nous serions plutôt d'un avis différent et, en

cela, nous nous rencontrons, avec M. Léon Germain, qui ne voit là que l'abaisse-

ment de la robe jusqu'à terre pour donner plus de base à ce personnage, les pieds

seraient alors caches, par celle consolidation. La saillie du genou, comme elle se

trouve placée viendrait donner beaucoup de créance à cette hypothèse. Au dernier

i-\ a n fl/>iiv en ma c inn/in nnv rl/.r. ......___i____i . , * _..

Cy gisl ung ver tout en pourriture,

Rendant à la mort le tribut de nature.

Sœur Philippe de Gueldres fust royne du passé,

Terre sont lot pour toute couverture.

Sœur, dit luy ung Requiescat in pace.

Statues funéraires de René de Beauvau

ET DE -,

Claude Baudoche, sa femme (Planche VI).

Les statues funéraires de René II de Beauvau et de Claude Baudoche, qui

figurent actuellement au musée historique lorrain, proviennent de l'église de Noviant-

àux-Prés; elles furent acquises en 1880, par la Société d'Archéologie lorraine.

Le bon chevalier, dit M. Ch. Cournault, est représenté couché, les mains jointes

dans l'attitude de la prière. Son visage est encadre de longs cheveux régulièrement

disposés, une barbe épaisse descend sur sa poitrine. Détail caractéristique : les pau-

pières baissées soni terminées par un bourrelet de chair assez saillant que l'on

retrouve dans d'autres figures de Ligier (I). Il est vêlu d'une cotte d'armes blasonnéc

des armoiries écartelées de Beauvau et Craon, d'une finesse d'exécution remar-

quable. Ligier se plaisait à soigner ainsi les ornements accessoires. Sous la cotte

armoriée, René est revêtu de l'armure complèle des hommes d'armes du xvi° siècle.

Claude Baudoche repose à côté de son époux ; son costume très simple est

traité avec largeur et sobriété.

Ces figures ont une longueur de lm,78; elles sont en pierre de Saint-Mihiel, à

laquelle un bain d'encaustique a donné une patine brillante. Un lion et une levrette,

plan, deux soldats jouent aux dés, sur un tambour^ la robe tfe Tésus-Christ : les S d ^ =^ onFéîé reconstitués pàVTe Lxulp.eûr qui aTesfcuré lê

rails allonges de l ui accusent le mécontentement et le dépit; le sourire involon- bout des doigts du chevalier et l'extrémité des solerets de son armure. Grâce à

taire de 1 autre trahit une joie ma contenue Obligeance de M- Barthélémy, née Bonnaire, nous avons pu nous procurer et

« Tous les personnages,(ormanl la mise au tombeau, sont-ils de Ligier Richier?. le 1 "

ne le pense pas, dit M. Léon Germain : Véronique qui porte la couronne d'épines,

et le centurion sont d un mente inférieur ». Il e*t un point sur lequel tous les au-

teurs ont beaucoup discuté sans jamais s'entendre : c'est de savoir si le sépulcre est

disposé comme l'avait conçu Ligier Richier.

Richier, forcé de s'expatrier pour cause de religion, abandonna, dit-on, son

œuvre, mais cela n'est nullement prouvé et ce n'est peut-être que quelques années

reproduire le tombeau de René de Beauvau et de Claude Baudoche, avant ces

restaurations.

Le Christ et les deux Larrons (Eglise Saint-Pierre, à Bar-le-Duc).

On n'attribue pas à Ligier Richier exclusivement cet ensemble; M. Souhaut

croit reconnaître, dans celle œuvre, la collaboration de Claude et de Jean Richier,

qui durent travailler de concert pendant leurs premières années,

après sa mort qu'on songea à donner a celle-ci une place dans une chapelle obscure ; Les statues des deux larrons sont en bois, taillées, dil M. Cournault, avec une

— mais les personnages furent-ils places comme ils devaient l'être dans l'esprit de énergie et une sauvagerie qui démontrent la formelle intention chez Ligier Richier de

Ligier Richier? Si la majorité des auteurs ne s'entend pas sur la place à donner aux pousser le mouvement jusqu'à l'exagéralion, s'il le faut, pour arriver à l'expression

personnages, presque tous, du moins, sont d'avis que les personnages ne sont pas à violente des passions.

Tombeau de René de Chalon (Planche vil). -

Résumons en quelques lignes ce qui donna lieu à l'érection de cet étrange

monument :

René d'Orange, d'après ce que rapporte l'abbé Gabriel Renard, fils de Henri

de Nassau et de Claude de Chalon, avait épousé Anne de Lorraine, une des filles

du duc Antoine ; il servait dans l'armée de Charles-Quint au moment où l'empereur

dirigeait le siège de Saint-Dizief.

« C'était le 14 juillet 1544, au moment où l'on préparait, pour le lendemain, l'as-

saut général contre la place, qui tenait vaillamment en échec l'armée impériale ;

René, étant allé visiter la tranchée, s'entretenait avec le marquis de Marignan,

quand un éclat de pierre l'atteignit à l'épaule et le blessa grièvement; le lendemain

il mourait sous sa tente.

« Le 1C juillet, on ramena le corps du prince à Saint-Maxe ; là se célébra un ser-

vice solennel, puis on le reconduisit à la porte.du château, où l'altcndait une escorte

militaire de 3,000 chevaux, suivie du train du défunt: « Ce jour mesme, relatent les

actes du chapitre, le cueur dudit seigneur et ses intestins ont été sépultures devant le

grand autel de Saint-Maxe, auprès de celui de feu monseigneur le duc, du côté de

l Evangéiiste et là gist. »

On dit que le jeune héros mourant exprima le désir qu'on fit « sa portraiture

fidèle, non pas comme il était en ce moment — dit-il à ses compagnons d'armes — car

on flatte toujours les grands, mais comme il serait trois ans après son trépas. »

Quoi qu'il en soit de celte légende, Anne de Lorraine chargea Ligier Richier

(1) Le Christ, appartenant à la blibliothèque protestante.

leur place.

MM Dauban et Dumonl ont rédige deux projets pour 1 arrangement meilleur

des différents personnages accessoires du Sépulcre . ces projels sont en opposition

presque complète. Le second, de l'avis de M. L. Germain, paraît beaucoup trop

étendre longitudinalement la scène; il formerait une sorte de ca vaire plutôt qu une

mise au tombeau à action unique. Le projet de M Dauban est plus logique, surtout

lorsqu'il ohee en arrière et un peu au-dessus du milieu de la scène, la croix avec

l'ange ui' 'entoure de ses bras M Lallemend a critiqué cet ange qu'il trouve trop

lourt u ffi'émouvant, et auquel il reproche, entre autres choses, son visage

carré anguleux et trop marqué. Par contre, M. Dumonl trouve que la sculpture en

e?t trop soirée pour qu'il n'ait pas été destiné au premier plan ; ce soin des détails

f'expliquer^ a 'comme le veut la tradition, Ligier Richier avait donne ses propres

lrails à l'ano-e i

,. Ces diverses polémiques ont fait que, pendant quelque temps, il fut question de

<lcPlacer le sépulcre- on avait même tenté celte profanation, sous le premier Empire,

^oyons-nous en essayant de transporter ce groupe dans un musce parisien. Une

des jambes du Christ porte encore la trace de la mutilation qui fut faite a celle

lPoque. '

. «Au point de vue de l'art, dit M. Bour, cl sous peine de détruire l'œuvre admi-

se de LigieV Richier la mise au tombeau doit rester où elle est actuellement sous

cTs?rd;amâe^ est aussi ''avis de M". h Ge'',main' Tl Z met'tre

d^c^aa,Une opération très dangereuse, et que l'on aurait trop dep61"^^™^

a accord sur le nouveau plan à'idoplcr. Quel que soit celui que 1 on préférerait, il

dînerait lieu à des critiques nombreuses et peut-être fondées, car .1 n'est pas abso-

lument certain que l'on possède l'intégralité des morceaux qui devaient constituer

1 œuv''e primitive. ■ ■ , .

Dans cette polémique engagée au sujet du déplacement du Sépulcre, je ne peux